- 人材派遣の基本

派遣社員を採用するときの流れは?メリットや注意点も解説

派遣社員の採用は、実際には自社で直接雇用するのではなく、派遣会社から人材を「受け入れる」プロセスになります。この違いを理解せず進めると、労働者派遣法違反のリスクが生じやすくなるでしょう。

本記事では、派遣社員の採用における基礎知識から流れ、派遣社員を受け入れるメリット・デメリット、法的な注意点まで、人事担当者や管理職の方が知っておくべき情報をわかりやすく解説します。

【無料】人材派遣の依頼から受け入れまでの流れを解説

人材派遣を成功させるためには、依頼から受け入れまでの事前準備が欠かせません。

<この資料で分かること>

・派遣の依頼から受け入れまでの流れと必要な準備

・失敗しない「要件定義」のコツ

・コストを抑える派遣の活用方法

目次

派遣社員を採用する流れ

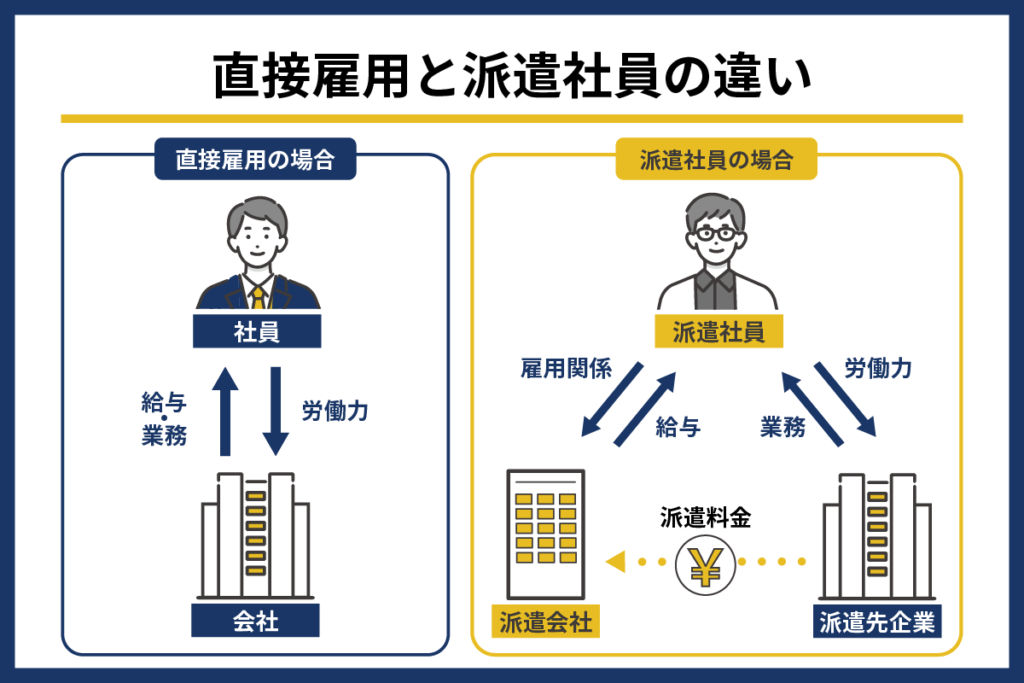

派遣社員の採用とは、自社の社員として雇用するのではなく、人材派遣の社員を受け入れることを指します。

派遣社員は、派遣会社に雇用されて、契約に基づいて別の企業(派遣先企業)で働く労働者です。直接雇用と比べ、派遣先企業は採用の手間や社会保険手続きなどの負担を減らしながら、必要な人材を柔軟に確保できます。

派遣社員の採用は派遣会社が間に入るため、以下のような特徴があります。

| 項目 | 特徴 |

| 雇用関係 | 雇用主は派遣会社であり、派遣先企業との雇用契約はなし |

| 業務指示 | 派遣先企業は業務の指揮命令権をもつが、人事権はなし |

| 契約関係 | 派遣会社と派遣社員が「雇用契約」、派遣先企業と派遣会社の間で「労働者派遣契約」を締結 |

派遣社員を採用する際の一般的な流れは、以下のとおりです。

- 人材ニーズの明確化

- 派遣会社選び

- 派遣会社への要件定義

- 派遣会社による人選

- 職場見学の実施(派遣社員の希望時のみ)

- 契約締結

- 受け入れ準備

- 派遣社員の就業開始

受け入れのイメージがつくよう、各ステップの具体的な内容を把握しましょう。

1. 人材ニーズの明確化

まずは、ミスマッチを防止するために、自社の人材ニーズを明確にします。

以下の項目を明確にしましょう。

- 募集人数

- 求める経験

- スキル・資格

- 稼働日数

- 勤務形態

自社が求める人物像の明確化により、採用後のミスマッチも減らせます。

2. 派遣会社選び

派遣会社を選定するときは、以下のポイントで検討しましょう。

- 対応可能な派遣形態

- 対応職種

- 登録スタッフ数

- 派遣料金

- 派遣社員へのフォロー体制

- 担当者の対応力

なかでも、派遣社員には主に3つの種類があり、それぞれ雇用契約の形態や特徴が異なります。

| 種類 | 特徴 | 受け入れ期間の制限 | おすすめのケース |

| 有期雇用派遣 | 派遣会社と派遣社員が期間を定めた雇用契約を結んでうえで、派遣先企業に一定期間、派遣 | 最長3年 | 繁忙期や特定プロジェクトなど、一時的に人材が必要 |

| 無期雇用派遣 | 派遣会社と派遣社員が無期限の雇用契約を結んだうえで、派遣先企業に派遣 | 期間の制限なし | 長期的に形成される専門スキルが必要、正社員登用を視野に入れている、通年を通して安定した労働力を求めている |

| 紹介予定派遣 | 派遣期間終了後に派遣先企業に直接雇用されることを前提に派遣。こちらのみ派遣先企業による選考行為が可能 | 最長6ヶ月の派遣後に双方合意のもと、直接雇用が可能 | 派遣期間中に人材の適性や能力を見極めたい |

いずれの形態にも対応している派遣会社であれば、相談しながら自社ニーズに合わせて選択できます。

また、派遣料金やマージン率(派遣料金のうち派遣社員に支払われる給与を差し引いた分で、営業利益の他、社会保険料や教育訓練費なども含まれる)も派遣会社によって異なります。派遣会社は複数に相見積もりを取り、担当者との相性や対応の丁寧さも含めて総合的に判断するとよいでしょう。

多くの企業に選ばれている大手の派遣会社から検討を始めるのもおすすめです。以下の記事も活用してください。

3. 派遣会社への要件定義

派遣会社を選定した後は、具体的な要件を明確に伝えます。この段階で情報を詳細に伝えると、適切な人材を採用しやすくなります。

要件定義で伝えるべき事項は、以下のとおりです。

| 項目 | 詳細 |

| 業務内容と必要なスキル | PCスキル、語学力、専門知識など |

| 就業条件 | 業務時間、休憩時間、残業の有無など |

| 勤務地や職場環境 | 最寄り駅、オフィス環境、服装など |

| 希望契約期間 | 3ヶ月、6ヶ月、1年など |

| 予算 | 派遣料金の上限目安 |

また、職場の雰囲気や業務の繁忙期、求める人柄なども伝えておくとよいでしょう。

要件が曖昧だと、ミスマッチが生じる原因になります。派遣会社の担当者と十分なコミュニケーションを取り、求める人材像を具体的に伝えることが重要です。

4. 派遣会社による人選

派遣会社は、派遣先企業からの要件に基づいて最適な人材を選定します。あくまで選考は派遣会社が行い、派遣先企業は採用を待つ流れになります。

ここで派遣先企業が面接や履歴書などを求めると、労働者派遣法違反になってしまうため、選考結果を待ちましょう。

5. 職場見学の実施(派遣社員の希望時のみ)

派遣社員が希望した場合、就業前に職場見学を行う必要があります。

職場見学とは、就業を検討している派遣社員が、派遣先企業の職場環境や業務内容を直接確認する機会のことです。派遣社員の不安の軽減を目的に、業務内容や職場環境の説明を行います。

このとき、派遣社員を選考するような行為はしてはいけないため、派遣先企業からの質問項目に注意が必要です。

当日の一般的な所要時間は、30分〜1時間ほどです。職場見学の流れや注意点は、以下の記事で詳しく解説しています。

6. 契約締結

派遣社員の採用が決まったら、派遣会社との間で正式に契約を締結します。労働者派遣契約には、主に2種類の契約があります。

| 契約の種類 | 概要 |

| 基本契約 | 契約期間中の取り引きにおいて、共通で適用される項目を規定する契約。いわば労働者派遣契約の大枠 |

| 個別契約 | 各派遣社員を派遣する際に、個別の条件を規定した契約 |

一般的には、基本契約を締結した後、個別契約を結びます。個別契約は派遣社員ごとに必要で、契約書には業務内容や就業条件などの詳細を明記します。

なお、この契約は派遣先企業と派遣会社の間で交わされるものであり、派遣社員との直接の雇用契約ではありません。派遣社員の雇用主はあくまで派遣会社であることを理解しておきましょう。

労働者派遣契約については、以下の記事で詳しく解説しています。あわせてご覧ください。

7. 受け入れ準備

派遣社員を採用後、スムーズに受け入れるために、以下のポイントで準備を進めます。

- 業務内容の棚卸し・明文化

- 派遣先責任者の選任と派遣先管理台帳の作成

- 社内周知と環境整備(入館証やIDカードの発行手続き、デスク・PC・事務用品などの準備、メールアドレスの発行やシステム権限の設定など)

- 職場見学の実施(希望があれば)

派遣先責任者の選任と派遣先管理台帳の作成は、労働者派遣法の第41条、第42条で定められた義務です。必ず対応しましょう。

8. 派遣社員の就業開始

派遣社員が初日を迎えたら、円滑に業務を始められるよう、適切なサポートを行いましょう。

当日は、関係者の紹介やオフィス・社内設備、社内ルールや業務内容の説明を行います。派遣社員は初めての環境で不安を感じていることが多いため、「歓迎している」という気持ちを伝えることが重要です。

派遣社員を受け入れる流れや準備については、以下の記事も参考にしてください。

派遣社員採用のメリット

派遣社員の採用には、人材確保の柔軟性やコスト削減、専門スキル人材の活用、正社員のコア業務への集中など、多くのメリットがあります。派遣社員採用を効果的に活用できるよう、派遣先企業が得られるメリットを理解しましょう。

人材確保の柔軟性と即効性がある

派遣社員の活用は、企業の人材確保における柔軟性と即効性を高めます。必要なときに必要な人数の人材を確保できるため、事業の状況変化に合わせた柔軟な対応が可能です。

また、採用活動にかかる期間が短く、すぐに人材を確保できるため、急な欠員発生や繁忙期にも迅速に対応できます。特に、プロジェクト単位での人材確保や、短期的な業務増加への対応に効果的といえるでしょう。

採用コストと管理負担の軽減につながる

派遣社員を採用すると、採用コストと管理負担の軽減につながります。

採用コストは、自社で採用活動を行う場合と比較して、求人広告掲載料や面接にかかる人件費、採用事務手続きにかかる費用などを抑えることが可能です。

また、管理については、派遣社員の給与計算や社会保険、福利厚生などの手続きは派遣会社が行うため、自社で行う必要がなくなります。人事担当者の業務負担を軽減することができます。

専門スキルをもつ人材の短期活用が可能

専門スキルをもつ人材を必要な期間のみ確保できるのも、派遣社員を採用するメリットです。

企業にとって、常に最新のスキルをもつ人材を確保することは容易ではありません。派遣会社には多様なスキルをもつ人材が登録されているため、最新の技術や知識に長けている人材を必要なタイミングで活用できます。

繁忙期対応と事業変動へ対応できる

派遣社員の採用は、繁忙期や事業変動への柔軟な対応を可能にします。短期的な需要の増減に対応できるため、常に最適な人員配置を実現できるでしょう。

例えば、以下のようなケースで人材派遣は効果を発揮します。

| ケース | 詳細 | 人材派遣のメリット |

| 繁忙期 | 年末商戦や決算期など、一時的に業務量が増加する時期 | 短期的に人員を増やして従業員の負担を軽減し、生産性を維持できる |

| 事業拡大 | 新規事業の立ち上げや既存事業の拡大など、一時的に人員が必要となる場合 | スピーディーに必要な人材を確保し、事業の成長を促進できる |

| 突発的な欠員発生 | 病気・ケガや育児・介護休業などによる従業員の急な欠員発生時 | 即戦力となる人材を派遣採用することで、業務の停滞を防げる |

| 季節変動 | 農業や観光業など、季節によって業務量が変動する職種 | 必要な時期に必要な人員を確保し、効率的な運営を目指せる |

繁忙期のみ人材派遣を活用する方法は「ビジー型派遣」といいます。業務工数が増加するタイミングで追加人員を配置し、繁忙期以外は必要最低限の人員体制を維持するように必要な期間のみ利用することで、コスト削減効果が期待できます。

詳しくは以下をご覧ください。

必要なときに必要なスキルをもつ人材を確保できる人材派遣は、企業の対応力を高めます。

正社員がコア業務へ集中できる

これまで社員が時間を割いていた作業を派遣社員に任せると、正社員の業務負担が軽減し、本来注力すべき業務に集中できる環境を作ることが可能です。

派遣社員は即戦力として業務を遂行できるため、採用により正社員の育成にかかる時間やコストを削減でき、結果的に生産性の向上が期待できます。

ビースタイルスマートキャリアでは、一般事務の人材派遣において、社員の事務業務を丸ごと派遣社員へ依頼したことで、派遣先企業の社員がコア業務に集中できるようになった事例があります。

その結果、行政関連の受注案件数が1~2件から5~6件に増加したそうです。詳しくは以下の事例をご覧ください。

派遣社員採用のデメリット・注意点

派遣社員の採用には、派遣社員の選考はできない、受け入れ期間の制限がある、派遣禁止業務がある、同一労働同一賃金への対応が必要などのデメリットや注意点も存在します。

派遣先企業は、これらのデメリットや注意点を踏まえ、派遣社員の活用を検討することが大切です。

派遣社員の選考はできない

派遣社員を選考するのは派遣会社であり、派遣先企業は面接などを行うことはできません。派遣労働者を特定する目的で、合理的な理由なく断ることは派遣特定行為として禁止されています。

これは、労働者派遣法第26条の6で「派遣労働者の特定を目的とする行為をしないこと」と定められているためです。具体的には、以下のような行為が派遣特定行為として禁止されています。

- 面接の実施

- 履歴書や職務経歴書の提出要求

- 年齢や性別の限定

- 個人情報の聞き出し

- 適性検査(SPI)や筆記試験の実施

- 合否の通知

- 一度受け入れた派遣社員の指名

また、質問内容にも注意が必要です。以下のような質問は、派遣特定行為と判断される可能性があるため、避けなければなりません。

| 聞いてはいけないこと | NG質問例 |

| 業務遂行能力に関係のない質問 | ・これまで働いてきた会社はどちらですか? ・退職された理由を教えてください ・弊社での就業を希望された理由は何ですか? ・なぜ、派遣社員として働こうと思ったのですか? ・将来は正社員を希望されますか? |

| 個人情報に関する質問 | ・年齢はおいくつですか? ・ご自宅はどちらでしょうか? ・ご結婚されていますか?もしくは、そのご予定はありますか? ・ご家族に転勤のご予定はありますか? ・世帯年収はどのくらいですか? ・最終学歴を教えてください |

派遣社員の採用にあたっては、これらの禁止事項と注意点を守り、派遣会社との良好な関係を築くことが重要です。

派遣特定行為については、以下の記事も参考にしてください。

受け入れ期間の制限がある

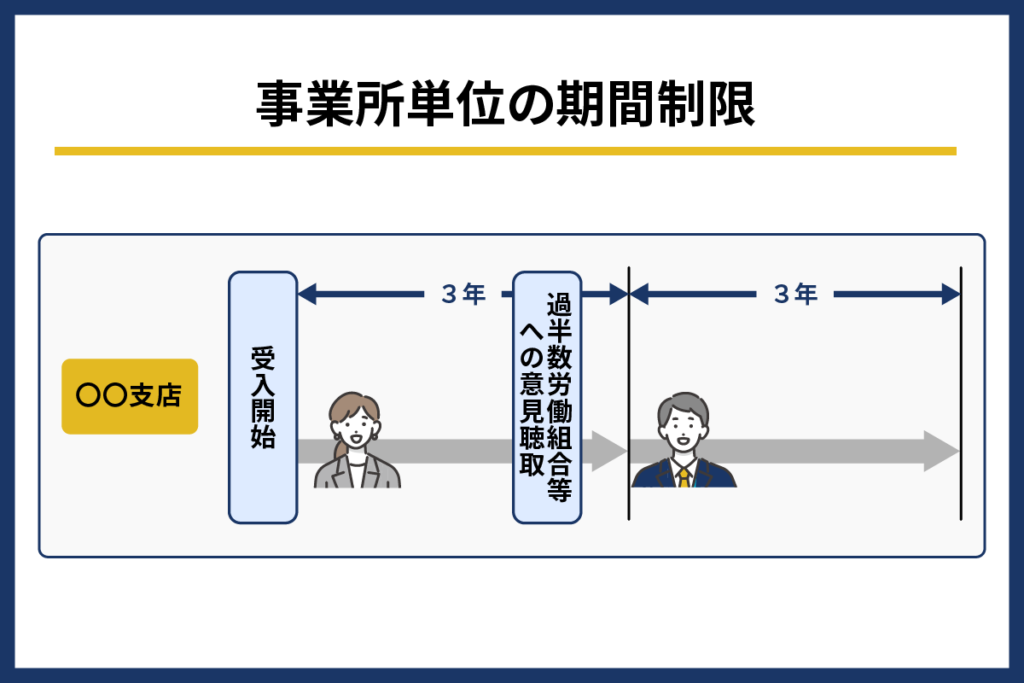

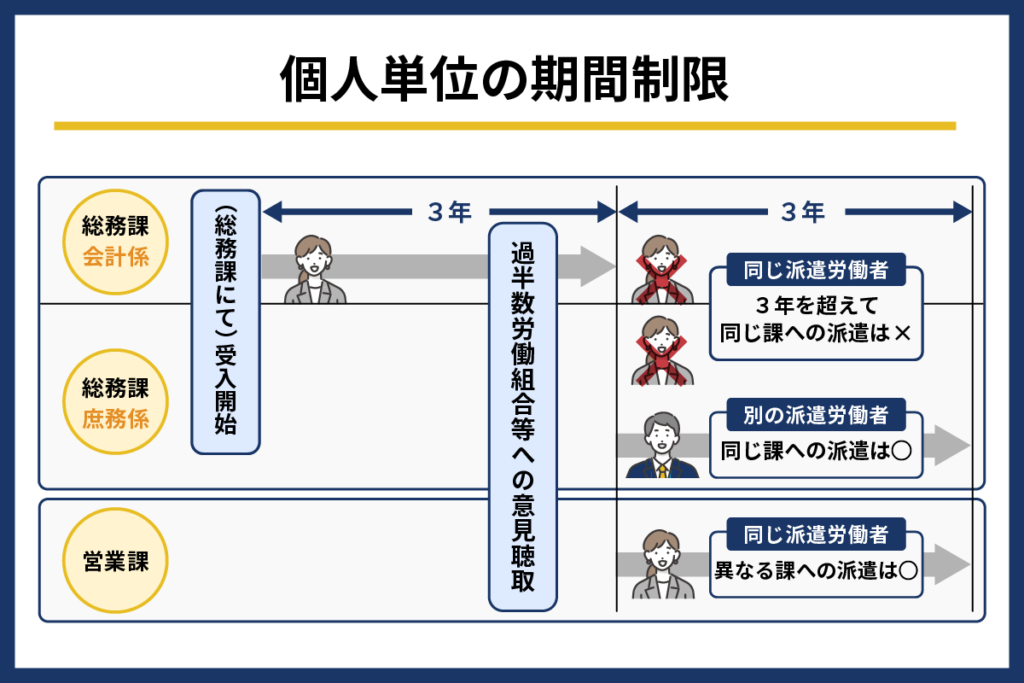

派遣社員の受け入れ期間は、労働者派遣法第40条の2で制限が設けられています(役務の提供の期間)。この制限は、派遣社員を同じ職場で受け入れられる期間を最長3年と定めたもので(3年ルール)、「事業所単位」「個人単位」の2種類があります。

| 制限の種類 | 概要 |

| 事業所単位 | 同一の事業所で派遣社員を受け入れられるのは原則3年まで |

| 個人単位 | 同一の派遣社員を同一の組織単位で受け入れられるのは3年まで |

事業所単位の期間制限は、同一の事業所で派遣社員を受け入れられるのは原則3年までとするルールです。ただし、過半数労働組合等の意見聴取により延長が可能です。

一方、個人単位の期間制限は、同一の派遣社員を同一の組織単位で受け入れられるのを3年までとするルールです。いわゆる「課」や「グループ」が該当します。

受け入れられなくなる最初の日を「抵触日」といいますが、個人単位の期間制限の場合、異なる課であれば、抵触日以降も同じ派遣社員を引き続き受け入れることが可能です。

なお、以下の場合は受け入れの期間制限の対象外となります。

- 派遣会社で無期雇用契約を結んでいる派遣社員

- 60歳以上の派遣社員

- 有期プロジェクト

- 日数が限定されている業務

- 出産・育児・介護等で休業する労働者の代替業務

3年ルールや抵触日についての詳しい内容は、以下の記事をご覧ください。

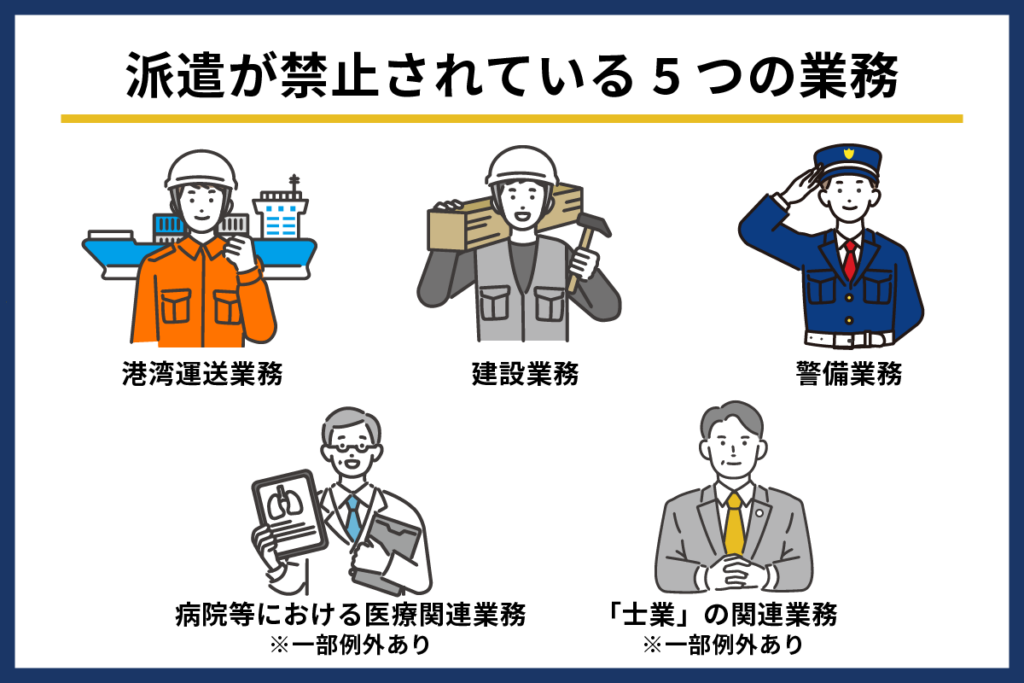

派遣禁止業務がある

派遣社員は、すべての業務に従事できるわけではありません。労働者派遣法等で、派遣労働者の保護や雇用の安定を目的として、派遣が禁止されている業務が定められています。

これらは、業務内容の危険性、専門性、雇用安定性を阻害する可能性といった観点から禁止されています。

主な派遣禁止業務は、以下のとおりです。

| 派遣禁止業務 | 具体的な業務内容例 |

| 港湾運送業務 | 港湾荷役の現場作業(貨物の積み降ろし、移動、固定など) |

| 建設業務 | 建築現場での作業(資材運搬、組み立て、掘削、埋め立てなど) |

| 警備業務 | 警備作業(手荷物検査、巡回、整理・誘導など) |

| 病院等における医療関連業務 | 医療行為(医師、看護師、薬剤師など専門職の業務) |

| 「士業」の関連業務 | 法律や会計、労務管理等の専門的な知識や資格を必要とする業務 |

ただし、建設業務、医療関連業務、「士業」の関連業務においては、例外もあります。

禁止業務に派遣社員を従事させた場合、派遣会社だけでなく派遣先企業も罰則の対象となる可能性があります。派遣社員の採用前に、希望する業務内容が派遣禁止業務に該当しないかを確認することが重要です。

禁止業務に該当するか迷った際は、厚生労働省が解説する資料を参考にするとよいでしょう。以下の資料を参考にしてください。

また、社労士や弁護士、派遣会社に相談するのも一つの方法です。詳しくは、以下の記事でも解説しています。

同一労働同一賃金への対応が必要

派遣社員を採用する際には、同一労働同一賃金への対応が必要です。同一労働同一賃金は、同じ仕事をしている正規雇用社員と非正規雇用社員の間で、不合理な待遇差をなくすことを目的としており、厚生労働省がガイドラインを公表しています。

派遣社員にも適用されるため、賃金だけでなく、教育訓練や福利厚生などにおいても待遇格差が生じないように注意が必要です。

同一労働同一賃金への対応について判断が難しい場合には、派遣会社に相談しながら進めるとよいでしょう。ガイドラインは、目を通しておくのがおすすめです。

▶参考:厚生労働省『同一労働同一賃金ガイドライン』

派遣社員の採用時にかかるその他の法的制約

派遣社員を採用する際には、労働者派遣法に基づく、いくつかの法的制約があります。特に注意すべき3つの法的制約を把握して、適切な受け入れ体制を整えましょう。

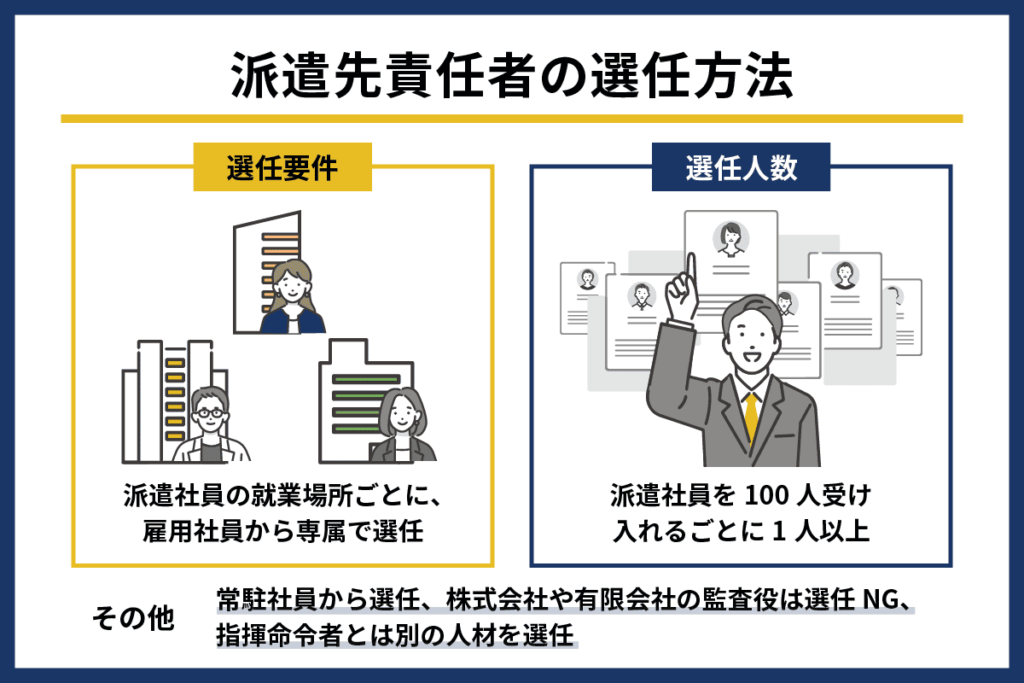

派遣先責任者の設置

派遣先責任者とは、派遣社員を受け入れる企業に選任が義務付けられている担当者です。派遣社員の労務管理や安全衛生管理など、派遣社員の就業に関するさまざまな責任を負います。

必要な資格については特に定められていませんが、厚生労働省は「派遣先が講ずべき措置に関する指針」において、派遣先責任者としてふさわしい人物像を以下のように提示しています。

- 労働関係法令に関する知識をもつ

- 人事・労務管理等の専門的な知識や相当期間の経験をもつ

- 派遣社員に関する一定の決定権・変更権をもつ

派遣先企業が派遣先責任者を選任しなかった場合、労働者派遣法に抵触し、30万円以下の罰金が科せられる可能性があります。

派遣先責任者の選任方法は、以下のとおりです。

派遣先責任者は、派遣社員が就業する場所ごとに、専属で雇用社員の中から選任しなければなりません。派遣先企業の事業主を選任することも可能です。

選任人数は、基本的には派遣社員を100人採用するごとに1人以上です。つまり派遣社員の受け入れが100人以下だと1名、101名だと2名の派遣先責任者の選任が必要です(施行規則第34条)。

ただし、派遣先責任者と指揮命令者は別の人材の選任が望ましいとされています。その理由は、別々に選ぶことで、指揮命令者が日々の業務指示に、派遣先責任者が労務管理全般に専念でき、客観的な管理の徹底につながるためです。

また、常駐していない社員は選任できない、株式会社や有限会社の監査役は選任できないなどの注意点もあります。

派遣社員の受け入れにあたって、派遣先責任者の選任は必須です。適切な人材を選任し、派遣社員が安心して働ける環境を整備しましょう。

詳しくは、以下の記事もご覧ください。

派遣先管理台帳の作成と管理

派遣先管理台帳は、派遣先企業が派遣社員の就業状況を記録する書類であり、労働者派遣法で事業所ごとに作成・保管が義務付けられています。

これは、派遣社員の適正な労働条件の確保と、派遣元事業主による適切な雇用管理を支援するために設けられています。

この台帳に記載する内容は、以下の計18項目の情報です。

| 記載項目 | 記載内容 | 記載例 | 派遣会社への通知事項 |

| 1. 派遣社員の氏名 | 派遣会社からの情報を基に記載 | ○○ ○○ | 必要 |

| 2. 派遣会社の名称または派遣元事業主の氏名 | 派遣会社の企業名 | ○○株式会社 | 不要 |

| 3. 派遣会社の事業所の名称 | オフィスや支店 | ○○営業所 | 不要 |

| 4. 派遣会社の所在地 | 住所、電話番号 | 〒000-0000 ○○県○○市… Tel:000-0000-0000 | 不要 |

| 5. 協定対象派遣労働者かどうか | 派遣会社からの情報を基に記載 ・労使協定方式→協定対象労働者である ・派遣先均等・均衡方式→協定対象労働者ではない | 協定対象労働者 | 不要 |

| 6. 無期雇用派遣労働者と有期雇用派遣労働者どちらなのか | 派遣会社からの情報を基に記載 | 有期雇用 | 不要 |

| 7. 派遣就業をした日 | 実際に派遣社員が就業した日の実績 | ○○年○○月○○日 | 必要 |

| 8. 派遣就業をした日ごとの始業および終業の時刻、休憩時間 | 実際の始業・終業時刻と休憩時間の実績 | ○○月○○日(○) 就業時間 9:00~18:00 休憩時間12:00~13:00 | 必要 |

| 9. 従事した業務の種類 | 詳細に記載 ※令4条第1項に該当する業務である場合には、当該号番号を記載(詳しくは後述) | パーソナルコンピュータの操作によるプレゼンテーション用資料、業績管理資料、会議用資料等の作成業務 | 必要 |

| 10. 派遣社員が従事する業務にともなう責任の程度 | 派遣社員に付与されている権限の範囲や程度(決裁権限、緊急時の対応、部下の人数など) | 役職なし | 必要 |

| 11. 派遣社員が従事した事業所の名称と所在地その他派遣就業をした場所、組織単位 | 実働した事業所の名称と所在地 | ○○株式会社 ○○支店 ○○課 | 必要 |

| 12. 派遣社員から受けた苦情の処理に関する事項 | 苦情を受けた年月日、苦情の内容、苦情の処理状況 ※派遣会社にも通知 | ・受付日:○月○日 ・苦情内容: 派遣先において社員食堂の利用に関して便宜が図られていないとのこと ・てん末:派遣先に対し、法の趣旨を説明。以後、派遣先の他の労働者と同様に、派遣先の施設が利用可能となる | 不要 |

| 13. 派遣元責任者に関する事項 | 役職、氏名、連絡先 | 派遣事業運営部 事業係長 ○○ ○○ Tel:000-0000-0000 | 不要 |

| 14. 派遣先責任者に関する事項 | 役職、氏名、連絡先 | ○○部 ○○課 係長 ○○ ○○ Tel:000-0000-0000 | 不要 |

| 15. 紹介予定派遣に関する事項(紹介予定派遣のみ) | 紹介予定派遣である旨、派遣社員の特定行為を行った場合の内容と選考基準、採用内定結果 | 不要 | |

| 16. 教育訓練を行った日時と内容 | 職場内で行うOJTや職場外で行うOFF-JTの実施日時と研修内容 | ○○年○月○日 入職時に社内で通常使用するPC等を利用しての基礎的訓練の実施 | 不要 |

| 17. 派遣可能期間の制限を受けない業務に係る労働者派遣に関する事項(該当する業務のみ) | ・60歳以上か ・有期プロジェクトへの従事か ・日数が限定されている業務かと、1ヶ月における業務日数 ・出産、育児、介護等で休業する労働者の代替要員であるか | 不要 | |

| 18. 派遣社員に係る健康保険・厚生年金保険・雇用保険の被保険者資格取得届の提出の有無および提出がない場合の具体的な理由 | 派遣会社からの情報を基に記載 | ・健康保険:無 ・厚生年金保険:無 ・雇用保険:有 ・労災保険:有 | 不要 |

このなかの以下6項目については、派遣会社へ通知することが義務付けられています。

- 派遣労働者の氏名

- 派遣就業をした日

- 派遣就業をした日ごとの始業および終業の時刻と休憩した時間

- 従事した業務の種類

- 派遣社員が従事する業務に伴う責任の程度

- 派遣社員が従事した事業所の名称と所在地その他派遣就業をした場所、組織単位

通知は1ヶ月に1回以上、派遣社員ごとに書面やFAX、電子メールいずれかの方法で行います。派遣会社から依頼があった場合にも、すぐに通知が必要です。

派遣先管理台帳の保管は、派遣社員の契約が終了した日から3年間です。

派遣先管理台帳を適切に作成・記載・保管・通知しなかった場合には、派遣先企業は、労働者派遣法違反として、30万円以下の罰金が科せられる可能性があります。

派遣社員を採用する際には、派遣先企業は派遣先管理台帳に関する法規制を理解し、適切な対応を行うことが重要です。以下の記事も参考にしながら対応しましょう。

派遣社員への情報提供義務

派遣先企業は採用する派遣社員に対して、自社の募集情報を提供する義務があります。これは、派遣社員の雇用安定と正社員化を促進するための措置として、労働者派遣法第40条の5で定められています。

| 募集する雇用形態 | 情報提供が必要な派遣社員 |

| 正社員 | 同一の事業所に1年以上継続して就労している派遣社員 |

| すべての直接雇用労働者(正社員、パート、契約社員など) | 同一の組織単位の業務に3年間就業する見込みがあり、かつ派遣会社から直接雇用の依頼があった派遣社員 |

派遣社員が直接雇用への道を開けるよう、派遣先企業は適切な情報提供を行うことが法律で定められています。

労働者派遣法については、以下の記事も参考にしてください。

人材派遣では、労働者派遣法によりさまざまな制約が定められています。

コンプライアンスを遵守しながら適切に人材派遣を活用するために、ぜひビースタイルスマートキャリアをご活用ください。注意点を丁寧にご説明しながら適切な対応をご提案いたします。

派遣社員を正社員採用へ転換する方法

派遣社員として活躍している人材を、正社員として自社に迎え入れたいと考えるケースもあるでしょう。派遣社員から正社員へ転換するには、2つの方法があります。

| 正社員採用への転換方法 | 該当する企業 |

| 紹介予定派遣の活用 | はじめから正社員への転換を検討している |

| 派遣会社へ連絡し、直接雇用に転換 | 派遣社員を受け入れ後に正社員として採用したい意向が出てきた |

いずれの方法でも、円滑な転換のためには、派遣社員とのコミュニケーションや派遣会社との良好な関係構築が不可欠です。

紹介予定派遣の活用

はじめから正社員への転換を検討している場合は、紹介予定派遣の活用がおすすめです。

紹介予定派遣は、最長6ヶ月派遣社員として受け入れた後に派遣先企業と派遣社員、双方の合意が取れた場合、正式に社員として入社手続きを取る流れの派遣形態です。

派遣先企業による面接も可能で、合意が得られなかった場合には、契約満了にともない、人材派遣が終了します。

紹介予定派遣の活用により、実際に働いている様子やスキル、社風との適合性などを確認してから採用を決定できます。ミスマッチを防ぎ、入社後の早期退職リスクの軽減につながるでしょう。

派遣会社へ連絡し、直接雇用に転換

派遣社員を受け入れた後に正社員として採用したい意向が出てきた場合には、派遣会社へ連絡のうえ、直接雇用に転換することが可能です。

厚生労働省は、派遣社員のキャリアアップを促進する観点から、派遣社員を正規雇用労働者として直接雇用する事業主に対して、キャリアアップ助成金による助成をしています。

正社員化コースでは、派遣社員を派遣先企業で正規雇用労働者として直接雇用に転換した場合、以下の助成金が支給されます。

| 雇用形態 | 中小企業における1人あたりの助成金額 | 大企業における1人あたりの助成金額 |

| 有期雇用 | 80万円(40万円×2期) | 60万円(30万円×2期) |

| 無期雇用 | 40万円(20万円×2期) | 30万円(15万円×2期) |

参考:厚生労働省『キャリアアップ助成金のご案内(令和7年度版)』

正規雇用労働者には、多様な正社員(勤務地・職務限定正社員、時短正社員)を含みます。

また、勤務地・職務限定正社員制度を新たに規定し、有期契約労働者等を当該雇用区分に転換または直接雇用した場合には助成額が加算されます。

具体的な内容は、所轄の労働局に確認しながら進めましょう。

派遣社員を直接雇用する場合の流れや注意点は、以下の記事でも詳しく解説しています。

ビースタイルスマートキャリアでは、的確なマッチングにより、派遣から社員化を実現した事例があります。

当初は、社員補佐としてノンコア業務を的確に処理し、負担軽減に貢献していました。3年間の派遣期間を経て、徐々に判断業務も担えるようになり、直接雇用に移行しています。

派遣社員の採用に関してよくある質問

派遣社員の採用を検討する際には、さまざまな疑問が生じるでしょう。よくある質問とその回答をまとめましたので、派遣社員活用をよりスムーズに進めるために参考にしてください。

派遣社員の採用と直接雇用との違いは何ですか?

派遣社員と直接雇用では、雇用関係や責任の所在に大きな違いがあります。

| 違い | 派遣社員(間接雇用) | 直接雇用 |

| 雇用主 | 派遣会社 | 就業先企業 |

| 責任と管理 | 雇用責任は派遣会社、指揮命令権は派遣先企業 | 雇用責任と指揮命令権は同一企業 |

| 福利厚生と社会保険 | 派遣会社が提供・加入手続き | 就業先企業が直接提供・手続き |

派遣社員は派遣会社と雇用契約を結び、派遣先企業で就業するため、間接雇用に区分されます。一方、直接雇用は企業と労働者が直接雇用契約を結びます。

雇用形態については、以下の記事も参考にしてください。

派遣社員を採用するときの注意点は何ですか?

派遣社員の選考はできないこと(派遣特定行為の禁止)、受け入れ期間の制限があること(3年ルール)、派遣禁止業務があること、同一労働同一賃金への対応が必要なことなどが挙げられます。

すべてを適切に遵守できるよう、派遣会社と密に連携をとっていくことが重要です。

派遣社員は3年後にどうなりますか?

事業所単位の期間制限が3年を超えると、派遣先企業はどの派遣社員も受け入れられなくなります。ただし、派遣先企業の労働組合等から意見聴取するなど、適切な手続きをとることで延長が可能です。

一方、個人単位の期間制限を超えた場合には、同じ派遣社員を同じ課で受け入れることができません。延長はできないものの、事業所単位の期間制限の延長をしたうえで異なる部署への異動をすれば、企業としては受け入れ続けられるでしょう。

派遣社員に採用面接はできますか?

派遣先企業による派遣社員への採用面接は、派遣特定行為に該当するためできません。原則、派遣会社が行います。

派遣先企業は、職場見学時の質問内容によっても派遣特定行為に該当する可能性が出てくるため、注意が必要です。

派遣社員に残業を依頼することは可能ですか?

派遣社員への残業依頼は、原則、派遣会社が36協定(サブロク協定)を締結・届出していることが必要です。

法定労働時間を超えて残業を依頼したいときには、派遣会社が36協定という労使協定で定めた時間内で残業させることができます。

派遣社員に残業の見込がある場合には、事前に可能な残業時間数や残業OKの派遣社員といった要件を派遣会社と共有しておくとよいでしょう。

詳しくは、以下の記事もご覧ください。

まとめ

派遣社員の採用とは、自社の社員として雇用するのではなく、人材派遣の社員を受け入れることを指します。採用により、採用コストの軽減や柔軟な人材の確保が可能になるでしょう。

ただし、労働者派遣法によって派遣先企業が注意しなければならない点も多いため、受け入れに関する注意事項をしっかりと把握したうえでの対応が求められます。

不安な場合は、迷わず派遣会社に相談することが大切です。

【無料】人材派遣の依頼から受け入れまでの流れを解説

人材派遣を成功させるためには、依頼から受け入れまでの事前準備が欠かせません。

<この資料で分かること>

・派遣の依頼から受け入れまでの流れと必要な準備

・失敗しない「要件定義」のコツ

・コストを抑える派遣の活用方法

監修者

緒方瑛利(ロームテック代表)

プロフィール

1989年北海道むかわ町生まれ。民間企業に入社後、総務・IR広報業務に従事したのち経済団体に転職。融資や創業相談、労働保険事務組合を担当し2019年に社会保険労務士試験に合格。2020年にITに強い社労士事務所としてロームテックを開業。社労士向けのエクセルセミナーや労働保険社会保険に関する情報を発信している。

ホームページ:https://ro-mutech.com/