- 人材派遣の基本

派遣社員を受け入れる流れと準備|注意点をプロが解説

派遣社員の活用は、人材不足の解消や組織の柔軟性確保に有効な手段です。しかし、受け入れにあたっては考慮すべき点が多く、不安を感じている派遣先企業の担当者も多いでしょう。

派遣社員をスムーズに受け入れるには、法制度への理解だけでなく、派遣会社との密な連携や派遣社員への配慮なども欠かせません。

本記事では、派遣社員を受け入れるときに必要な事前準備から受け入れ後のフォローまで、具体的な手順と注意点をわかりやすく解説します。

初めての派遣社員の受け入れ、何をすればいい?

派遣社員の採用には、契約手続き、就業環境準備、指揮系統の整備など多くのステップがあります。

スマートキャリアでは、一連の流れを無料で丸ごとサポートします。

目次

派遣社員の受け入れとは?

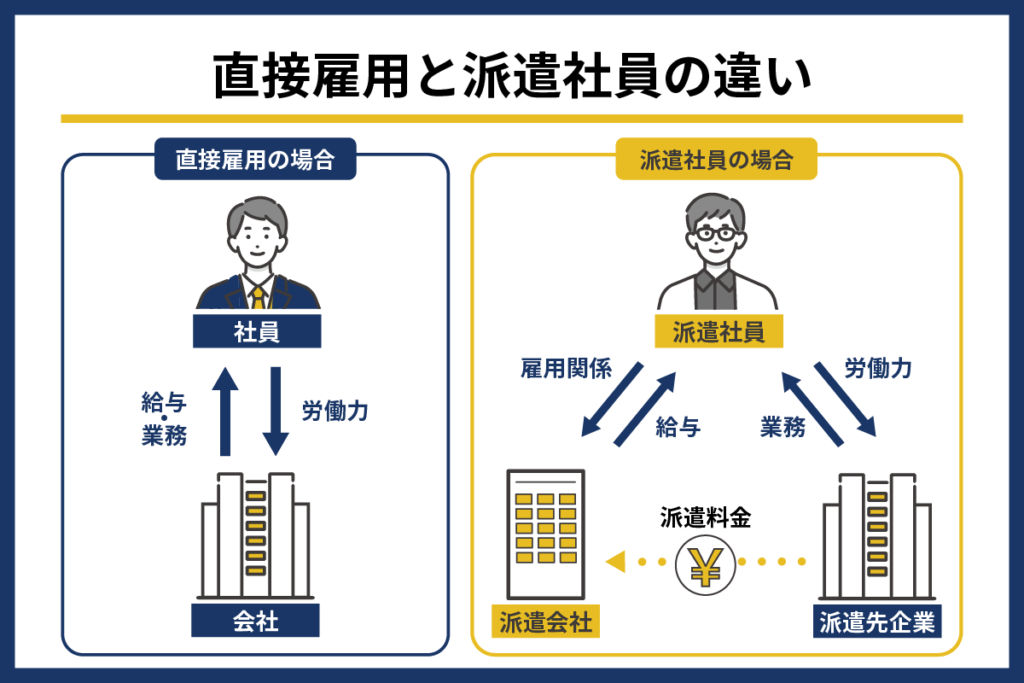

派遣社員を受け入れるにあたってまず認識すべきことは、「派遣社員は、社員やアルバイトのような直接雇用をする人材とは雇用関係が異なる」ということです。

人材派遣の場合、派遣社員の雇用契約の相手は派遣会社であり、実際に働く場所である派遣先企業と派遣社員の間に雇用関係はありません。

派遣社員への指揮命令は就業先である派遣先企業が行いますが、派遣社員への給与の支払いや社会保険の加入手続きについては、雇用主である派遣会社が行います。

派遣社員は、自社の社員やアルバイトなど直接雇用する人材と雇用契約関係が大きく異なるため、受け入れに必要な準備や対応も「派遣社員ならではのもの」が多くあります。派遣先企業は、十分に理解したうえで進めることが大切です。

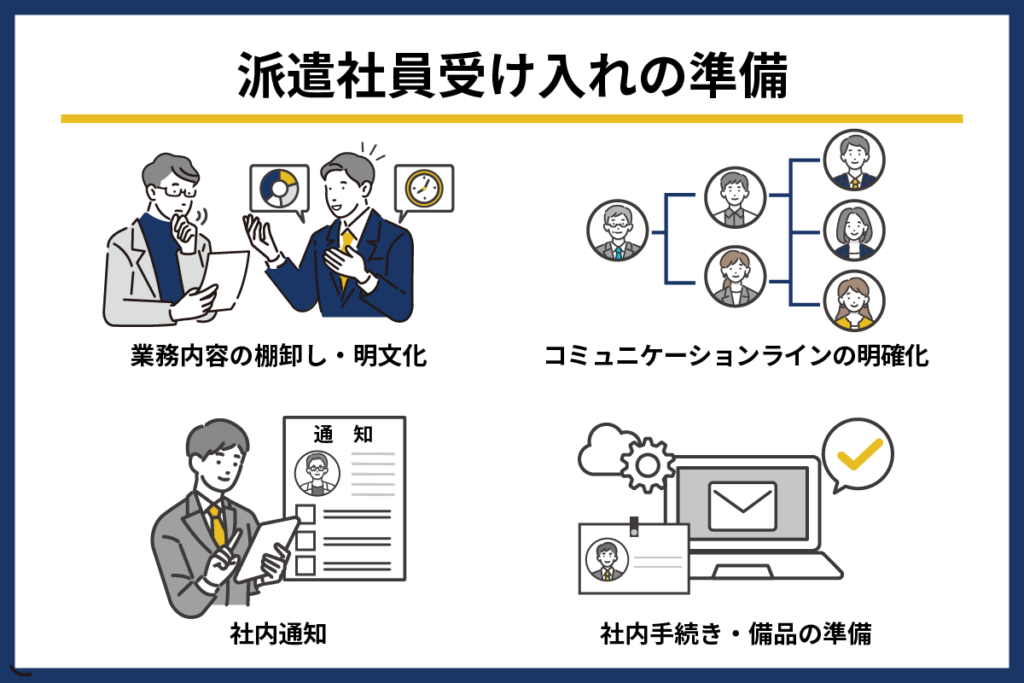

派遣社員の受け入れにあたって必要な準備

派遣社員の受け入れをスムーズに進めるには、事前の準備が欠かせません。必要な準備を怠ると、派遣社員が初日からスムーズに業務に取りかかれず、戸惑う可能性があります。

この章では、円滑な受け入れのために必要な準備と、それにともなうタスクを具体的に解説します。

業務内容の棚卸しや社内システムへのアクセス準備など、事前に対応すべき事項を把握し、派遣社員が安心して業務に集中できる環境を整えましょう。

業務内容の棚卸し・明文化

まずは、派遣社員に依頼する業務内容を棚卸しすることが大切です。

業務範囲や業務手順、業務にあたる際の注意点などを整理することで、派遣会社と締結する労働者派遣契約の内容と実際に依頼したい業務内容のズレがなくなります。

| 業務内容 | 具体的な内容 |

| 業務範囲 | どのような業務を、どの範囲まで担当するのか |

| 業務手順 | どのような手順で業務を進めるのか |

| 業務にかかる時間 | 当該業務を行うのにどのくらいの時間が必要か |

| 業務上のルールや注意点 | 業務を行ううえで守るべきルールや注意すべき点は何か |

| 業務の進捗状況(前任者がいた場合) | 業務はどのくらい進んでいるのか |

また、上記のような項目をまとめたマニュアルを作成しておくと、派遣社員が業務内容を理解しやすくなる他、業務の属人化予防にもつながります。

最近では、マニュアル作成をサポートするツールが多くあります。何から整理すればいいのか迷うときは活用するとよいでしょう。

派遣先責任者の選任

派遣先企業は派遣社員を受け入れるにあたって、労働者派遣法で定められた業務を適切に行うために、派遣先責任者を選任する必要があります。

派遣先責任者は、派遣社員が安心して業務に取り組める環境を整備し、派遣会社との円滑な連携を図るうえで重要な役割をもちます。

派遣先責任者に定められる主な業務は、以下の7つです。

| 主要業務 | 主な業務内容 |

| 法令遵守 | ・派遣社員に関連する法令や労働者派遣契約の内容を関係者に周知する ・派遣社員に係る派遣会社からの通知を行う ・労働者派遣契約の定めに反する事実を知った場合には、これを早急に是正し、違反者や派遣先責任者に対し労働者派遣契約を遵守させるために必要な措置を講ずる |

| 派遣受入期間の管理 | 派遣社員の受入期間延長に関する手続きや通知を行う |

| 均衡待遇の確保 | 派遣社員に対する教育訓練の実施状況や利用可能な福利厚生施設、派遣社員の業務遂行状況等を把握する |

| 派遣先管理台帳の管理 | 派遣社員の氏名、派遣期間、業務内容などが記載された派遣先管理台帳を作成・保存、記録し、必要な事項を派遣元企業に通知する |

| 苦情処理 | 派遣社員から申し出があった苦情に対して、適切かつ迅速に処理を行う |

| 安全衛生の確保 | ・派遣社員の健康診断や安全衛生教育の実施状況、派遣契約で定めた安全衛生に関する事項の実施状況を確認する ・事故等が発生した場合の内容、対応状況の確認を行い、派遣会社に対し連絡調整を行う |

| 派遣会社との連絡調整 | 派遣就業に関するさまざまな問題解決や上記の業務遂行上必要な事項について派遣会社の責任者と密に連絡を取り、連携を図る |

派遣先企業は、これらの業務を責任をもって遂行できる派遣先責任者を選任しなければいけません。

労働関係法令の知識を有し、人事・労務管理に関する専門知識や経験が豊富で、派遣就業について一定の決定権限をもつ人を選ぶようにしましょう。

なお、派遣先責任者は100人ごとに1人以上選任する必要があります。派遣社員と派遣先企業の従業員が合わせて5人以下の場合は、選任は不要です。

製造業務に従事する派遣社員が50人を超える場合は、51人以上100人以下で1人以上、101人以上200人以下で2人以上を選任します。こちらも派遣先責任者と同様に、以降も100人ごとに1人以上、追加選任が必要です。

また、派遣先責任者は経営者などの役員を選任することはできますが、監査役はできないというルールもあります。

派遣先責任者については、以下の記事も参考にしてください。

指揮命令者・苦情処理担当者との違い

派遣社員を受け入れるときは、業務の管理者と指示系統を明確にしましょう。誰に指示を仰ぎ、誰に報告・連絡・相談をすればよいのかが明確になっていないと、業務が滞ってしまう可能性があります。

特に、派遣先責任者と指揮命令者、苦情処理担当者との違いは明確に把握しておく必要があります。

| 派遣先責任者 | 派遣社員に関する雇用管理上の責任をもつ |

| 指揮命令者 | 業務に関して、就業中の派遣社員に指揮命令する |

| 苦情処理担当者 | 派遣社員からの苦情を受ける窓口 |

派遣社員にとって、最初のうちは社内のことがわからず、不安を感じがちです。誰に相談すればよいかを明確に伝えて、安心して業務に取り組めるようサポート体制を整えることが重要です。

派遣先管理台帳の作成

派遣先管理台帳とは、派遣先企業が派遣社員の就業状況を記録する書類です。

派遣先責任者が派遣社員の氏名、派遣期間、業務内容などを記載して作成・保存、記録し、必要な事項を派遣元企業に通知することが義務付けられています。

この台帳には、派遣社員一人ひとりの情報や就業状況、派遣契約に関する詳細などが事細かに記録されます。必須の情報は、以下のとおりです。

- 派遣社員の氏名

- 派遣先企業の氏名または名称

- 派遣先企業の事業所の名称

- 派遣先企業の事業所の所在地

- 協定対象派遣労働者か否か

- 無期雇用派遣労働者か有期雇用派遣労働者か

- 派遣就業をした日

- 派遣就業をした日ごとの始業・終業時刻、休憩時間

- 従事した業務の種類

- 派遣社員が従事する業務にともなう責任の程度

- 派遣社員が労働者派遣に係る労働に従事した事業所の名称・所在地その他派遣就業をした場所並びに組織単位

- 派遣社員から申し出を受けた苦情の処理に関する事項

- 紹介予定派遣に係る派遣社員については、その紹介予定派遣に関する事項

- 教育訓練を行った日時および内容

- 派遣先責任者および派遣元責任者に関する事項

- 派遣受入期間の制限を受けない業務について行う労働者派遣に関する事項

- 派遣社員に係る社会保険・雇用保険の被保険者資格取得届の提出の有無

詳しくは、以下の記事で詳しく解説しています。

受け入れる旨の社内周知

派遣社員の受け入れが決まったら、社内全体への周知を行いましょう。

周知が行き届いていない中で受け入れてしまうと、社員が戸惑い、派遣社員と社員のコミュニケーションがうまくいかない可能性があります。

下記の内容をまとめ、メールなどで関係部署に共有しておきましょう。

- 勤務開始日

- 所属部署

- 担当上長

- 担当業務

- その他、業務で関わる可能性のある人物や知っておいてほしい情報

社内で共通認識がもてると、統一した対応をとれるようになり、業務効率化を図れます。

社内手続き・備品の準備

派遣社員がスムーズに業務を開始できるように、社内手続きや備品の準備も忘れないようにしましょう。

社内手続きには、例えば以下のようなものが挙げられます。

| 主な社内手続き | 具体的な内容 |

| 勤怠管理システムへの登録 | 就業時間や休憩時間、残業時間などを正しく記録するために、必要な設定を済ませておく |

| 入館証の発行 | 入退館を管理する場合は、事前に発行しておく |

| メールアドレスの発行 | 事前にアカウントを発行し、パスワードなどを伝えておく |

| 社内システムへのアクセス権設定 | 業務に必要なシステムがあれば、アクセス権を付与しておく |

業務に必要な備品(PCやモニター、デスクなど)の用意も必要です。リストをあらかじめ作成しておくと漏れにくくなります。

初めての派遣社員の受け入れ、何をすればいい?

派遣社員の採用には、契約手続き、就業環境準備、指揮系統の整備など多くのステップがあります。

スマートキャリアでは、一連の流れを無料で丸ごとサポートします。

派遣社員受け入れの流れ

派遣社員を受け入れるときは、必要な準備とあわせて、受け入れまでの流れも把握しておきましょう。

- 派遣会社を選定する

- 派遣会社に問い合わせる

- 採用要件を定義する

- 候補者情報を確認する

- 契約を締結する

この章では、派遣会社選定から契約締結までの具体的なステップと、各段階で押さえておくべき要点を解説します。

ステップ1.派遣会社を選定する

派遣会社は多くあるため、それぞれの特徴を見極め、自社のニーズに合ったところを選ぶことが重要です。

複数の派遣会社をピックアップし、以下のような観点から比較検討しましょう。

| 選定ポイント | 確認する内容 |

| 自社ニーズへの対応 | 自社で求める職種やスキルに対応しているか、必要な勤務地や勤務時間に対応できるかなど |

| 派遣形態 | 自社で求める派遣形態(有期雇用派遣、無期雇用派遣、紹介予定派遣のうちいずれか)に対応しているか |

| 対応職種 | どのような職種を得意としているか |

| 登録者数 | 登録されている派遣社員の数はどのくらいか(ただしサービスの質や対応力も含めて総合的に判断する) |

| 対応エリア | 自社があるエリアに対応しているか |

| 派遣社員へのサポート体制 | 派遣社員へのサポート(福利厚生や研修制度など)は充実しているか、派遣就業開始後に派遣先企業や派遣社員へフォローしてくれるかなど |

| 料金の目安 | 自社で設定した派遣料金に適合しているか |

| コンプライアンス遵守への姿勢 | 偽装請負防止や派遣先責任者との連携、派遣社員の個人情報の遵守など法令に対する理解が十分にあり、それを遵守しているか |

これらの観点をもとに複数の派遣会社を比較すると、自社のニーズに適した派遣会社を見つけられるようになります。

主な派遣会社は、以下の記事で比較しています。

【企業向け】人材派遣会社18社比較|各社の特徴や選び方、活用の流れ

ステップ2.派遣会社に問い合わせる

自社のニーズにマッチする派遣会社を見つけたら、自社に必要な人材の紹介を受けるために問い合わせます。

このとき、派遣会社に以下の点を伝えましょう。労働条件の策定にあたっては、待遇情報の提供のために適切な比較対象となる社員を選んでおくことも重要です。

- 業務内容

- 派遣期間

- 必要な人材像

- 労働条件(勤務地や勤務時間、賃金など)

- その他の希望条件(有期雇用の派遣社員を受け入れたいなど)

なお、人材派遣を初めて利用する場合、派遣会社から同一派遣先企業への派遣可能期間等を定めた「3年ルール」、職場見学、事前打ち合わせ(事業所訪問)など、聞き慣れない言葉を耳にすることがしばしばあります。

疑問点や不明点はその都度解消しておくと、コンプライアンス遵守やその後の契約締結がスムーズになります。

ステップ3.採用要件を定義する

派遣会社に自社の要望を伝えたら、派遣会社と採用要件(人材採用にあたっての詳細な条件を決めたもの)を定義します。

| 採用要件 | 詳細 | 例 |

| 募集職種 | どのような仕事に携わってもらうのか | 営業事務、データ入力、システム開発など |

| 必要スキル | 業務遂行に必要な具体的なスキル | Excelスキル、プログラミング言語(Python)など |

| 必要経験 | 業務経験年数、経験内容 | 営業事務経験3年以上、顧客対応経験など |

| 必要な資格 | 業務上必要な資格 | 秘書検定、TOEIC○○点以上など |

| 人物像 | 求める人物像 | コミュニケーション能力の高い人、協調性のある人など |

| 労働条件 | 勤務地や勤務時間などの労働条件 | シフト制勤務可能な方、週4日以上勤務可能な方など |

| その他 | 契約形態に関する条件など | 有期雇用派遣を希望など |

これらの採用要件を明確にすると、派遣会社からより的確な人材紹介を受けられます。

ステップ4.候補者情報を確認する

採用要件を定義すると、派遣会社が登録されている派遣社員の中から要件に近い人材を候補者として選出します。

派遣会社から候補者情報を提示されたら、スキルや経験、希望する就業条件などを確認しましょう。

ステップ5.契約を締結する

派遣社員の受け入れが決まったら、派遣受け入れ期間の制限の一つである事業所単位の抵触日を派遣会社に必要に応じて通知したうえで、派遣会社との間で「労働者派遣基本契約」「労働者派遣契約(個別契約)」の契約を締結します。

労働者派遣基本契約とは、労働者派遣契約における基本的なルールを取り決める契約のことです。

労働者派遣法では締結や書面による保管は義務づけられていませんが、トラブル防止のために締結されるのが一般的です。

| 労働者派遣基本契約の主な記載項目 | 内容 |

| 契約の目的 | 本契約が労働者派遣実施のために交わされる旨 |

| 派遣料金に関する事項 | ・派遣料金の決定や支払いについて ・交通費、交通費請求条件について ・締日について(末日締 翌月 末日支払期日) |

| 個別契約に関する事項 | ・労働者派遣契約(個別契約)の締結方法や内容 ・労働者派遣基本契約との関係性について |

| 各責任者に関する事項 | 派遣先責任者や派遣元責任者の選任と責任範囲について |

| 指揮命令者に関する事項 | 指揮命令者の選任と責任範囲について |

| 法令遵守に関する事項 | ・特定目的行為の禁止 ・多重派遣の禁止 ・労働者の募集情報の提供 ・業務災害時の取り扱い ・公益通報者の保護など |

この他、派遣先企業や派遣会社それぞれに求められる事項、苦情処理、契約解除、一般的な遵守・禁止事項(個人情報法保護や秘密保持、損害賠償)、適正な就業の確保、安全衛生、年次有給休暇の取り扱いなどが記載されます。

労働者派遣契約(個別契約)とは、個々の派遣社員の業務内容や派遣期間などを定めた契約のことです。

労働者派遣法によって、以下の内容を記載することが義務付けられています。

| 労働者派遣契約(個別契約)の項目 | 内容 |

| 業務内容 | 派遣社員が従事する具体的な業務内容 |

| 業務にともなう責任の程度 | 派遣社員の役職名、権限の有無と範囲 |

| 派遣先事業所の名称および所在地 | 派遣社員が就業する事業所の名称、所在地、支店名、所属部署名、電話番号 |

| 就業場所 | 派遣先事業所と就業場所が異なる場合のみ出社の有無(※任意)リモートワーク時の就業場所 |

| 組織単位 | 業務としての類似性や関連性がある組織で、かつその組織の長が業務配分や労務管理上の指揮命令監督権限をもつ単位の組織名 |

| 指揮命令者 | 派遣社員に対して指揮命令を行う、派遣先企業の担当者名、所属部署名、役職名 |

| 派遣期間 | 派遣の開始日と終了日 |

| 就業日 | 基本となる就業曜日、交代制の場合は具体的な内容 |

| 就業時間 | 始業時刻と終業時刻 |

| 休憩時間 | 休憩時間の開始時刻と終了時刻 |

| 安全および衛生 | 派遣就業中の安全および衛生に関する規定 |

| 派遣社員からの苦情の処理 | 苦情処理を担当する派遣先企業・派遣会社それぞれの担当者名や、各担当者の連携体制など |

| 労働者派遣契約の解除にあたって講ずる派遣社員の雇用安定を図るための措置 | 契約解除の事前の申し入れ、新たな就業先の確保、損害賠償、解除の理由など |

| 派遣元責任者 | 所属部署名、役職名、電話番号 |

| 派遣先責任者 | 所属部署名、役職名、電話番号 |

| 就業日外労働 | 休日出勤の有無、ある場合は1ヶ月の休日労働日数 |

| 時間外労働 | 時間外労働の有無、ある場合は1日、1ヶ月、1年それぞれの上限時間 |

| 派遣人員 | 派遣社員の数 |

| 派遣社員の福祉増進のための便宜の供与 | 給食施設、休憩室、更衣室以外の施設の利用機会 |

| 利用可能な福利厚生等(※任意) | 社員食堂、給食施設など |

| リモートワーク実施(※任意) | リモートワークのルール |

| 機器貸与・セキュリティ(※任意) | 機器(PC)等の貸与が必要な場合のルール機器の破損等について |

| 派遣先企業が派遣社員を雇用する場合の紛争防止措置 | 派遣終了後に当該の派遣社員を直接雇用する際の取り決め |

| 派遣社員を無期雇用派遣労働者または60歳以上の者に限定するか否か | 期間制限の適用を受ける労働者派遣に限定するか |

| 労使協定方式の対象となる派遣社員に限るか否か | 労使協定方式の対象となる派遣社員に限定するか |

| 紹介予定派遣に関する事項 | 紹介予定派遣の場合のみ |

| 反社会的勢力の排除(※任意) | 反社会的勢力に該当しないこと、一切関係を有していないこと |

これらの契約締結により、派遣社員を受け入れる準備が整います。

労働者派遣契約について解説した記事も、ぜひ参考にしてください。

労働者派遣契約とは?業務委託契約との違いや記載事項、注意点を紹介

派遣社員の受け入れ当日にすべきこと

新しい環境で緊張している派遣社員にスムーズに職場に馴染んでもらうために、受け入れ当日の適切な対応が重要です。

この章では、受け入れ初日にすべき4つの重要なポイントを紹介します。

関係者の紹介

派遣社員の受け入れ担当者は、受け入れ初日に派遣社員と顔合わせをしたら、派遣社員を派遣先責任者や指揮命令者、所属部署で働く社員に紹介しましょう。

業務の関係者に事前に紹介することで、派遣社員が安心して業務に入れるようになります。

紹介時は派遣社員が戸惑わないよう、派遣会社の担当者経由で派遣社員に自己紹介が必要となる旨を事前に伝えておくことが重要です。

関係者に対しても、業務で忙しいタイミングを避けるなどの配慮を忘れないようにしましょう。

オフィス・社内設備の説明

以下のように、オフィス環境に関する説明も入念に行いましょう。

- 派遣社員が実際に業務を行う執務スペースへ案内する

- 座るデスクが決まっている場合は場所を伝える

- デスク周辺の設備や備品の説明もあわせて行う

- フリーアドレス制を採用している場合は、座席を決める際のルールや注意点などを伝える

- 社内会議や顧客との打ち合わせなどで利用する可能性がある旨を伝えたうえで、会議室の数や場所、利用する場合の予約方法などを説明する

- トイレや食堂、ロッカー、喫煙所、緊急時における非常口・非常階段など、就業時間中に利用する可能性のある設備についても、場所や利用ルールを説明する

- オフィスビルの入館時にセキュリティカードが必要な場合は、受け渡しとあわせて使用方法、紛失した場合の連絡先も共有する

設備や環境の十分な説明をしておくと、派遣社員がスムーズに業務に入れるようになります。

社内ルールの説明

日々の業務遂行に関わる社内ルールの説明も忘れずに行いましょう。

以下は、説明が必要な社内ルールの代表例です。

| 説明すべき社内ルールの代表例 | 説明内容 |

| 出退勤 | タイムカードの打刻方法、勤怠システムへの入力方法など |

| 服装 | 服装規定、社員証の着用の有無など |

| 報告・連絡・相談 | 報告・連絡・相談が必要な場面、その方法(口頭、メール、チャットツールなど)、業務指示を行う担当者や苦情相談の窓口となる担当者 |

| 電話対応 | 外線・内線の使用方法、担当者不在時の対応など |

| 文書作成 | 社内文書の書式、フォント、用語など |

| 情報管理 | 機密情報の取り扱い、個人情報の保護など |

| セキュリティ | ID・パスワードの管理、ウイルス対策、持ち込み禁止物など |

| 組織図や役職者名 | 組織図や役職者の名前、社員同士の呼び方など |

これらのルールについては、資料にまとめ、後で確認しやすいようにするのがおすすめです。

また、上記以外にも、就業規則や服務規程などの重要な書類は必ず目を通してもらいましょう。

業務内容の説明

業務内容の説明も詳細に行います。業務の進め方やチーム内での役割、指示系統を明確に伝えることが重要です。

| 説明すべき項目 | 主な内容 |

| 担当する業務の進め方 | ・業務の内容 ・業務フロー ・業務に必要な知識、スキル ・使用するツール、システム ・提出書類、提出先、提出期限 ・業務に関する社内ルール、法令 ・連携が必要となる関係部署の窓口担当者や連絡方法 |

| チーム内での役割 | ・チームの目的、目標 ・チームメンバーの役割分担 ・派遣社員が担当する業務のチーム全体における位置づけ |

| 指示系統 | ・指揮命令担当者 ・指示を受ける際の連絡手段 ・指揮命令担当者の不在時に対応する社員 |

これらの情報を整理して伝えると、派遣社員は安心して業務に取り組めます。

業務上の疑問点やトラブルが発生した場合の対応策を明確にしておくことも重要です。

派遣社員を受け入れるときに注意したいルール

派遣社員を受け入れる派遣先企業は、厚生労働省の「派遣先が講ずべき措置に関する指針」を守らなければいけません。

指針には18もの項目が記載されていますが、この章では特に押さえておきたいルールを解説します。

労働者派遣契約に定める就業条件の確保

派遣先企業は、労働者派遣契約の締結に際して、派遣社員を直接指揮命令すると見込まれる社員から以下の内容を十分に確認するとされています。

- 業務の内容

- 当該業務にともなう責任の程度

- 当該業務を遂行するために必要とされる知識、技術または経験の水準

- その他、定めるべき就業条件

現場の声と照らし合わせながら契約を締結することは、コンプライアンス遵守にもつながります。

特定目的行為の禁止

派遣先企業は、紹介予定派遣の場合を除き、人材派遣に先立って派遣社員を面接する、履歴書を送付させる、年齢制限を設けるなど特定行為をしてはいけないとされています。

特定行為をすると、派遣先企業と派遣社員の間でも雇用関係が成立すると判断され、職業安定法で禁止されている労働者供給事業(他人の就業に介入して利益を得ることを目的とする事業)に該当していまいます。

特定行為にあたる行動は、以下のとおりです。

- 事前面接の要請・実施を行う

- 派遣社員を指名する

- 履歴書や職務経歴書の提出を求める

- 年代や性別を限定する

- 個人情報を聞き出す

- 派遣社員の選定のため、直接適性検査(SPI)や筆記試験を実施する

上記のような行為は、行政指導の対象となります。行政指導によっても改善されない場合は、企業名が公表されることもあるため注意しましょう。

特定目的行為については、以下の記事で詳しく解説しています。

派遣社員の雇用安定に必要な措置の実施

派遣労働者の雇用の安定を図るためにも、労働者派遣契約の安易な中途解除は行わないようにしなければなりません。

やむを得ず労働者派遣契約を中途解除する場合には「派遣先が講ずべき措置に関する指針」に基づき、適切な対応が求められます。

例えば、派遣先企業が派遣会社から請求されたときには、中途解除を行った理由を派遣会社に対し明らかにする必要があります。

労働・社会保障の適用の促進

派遣先企業は、労働・社会保険に加入する必要がある派遣社員を受け入れるべきとされています。

派遣会社から派遣社員の社会保険未加入の理由について説明を受けた際、それが適切でないと判断される場合は、派遣会社に対して加入を促す義務があります。

派遣会社との労働時間などにかかる連絡体制の確立

派遣先企業は、 派遣会社と労働時間などにかかる連絡体制を確立し、的確に連絡調整を行わなければなりません。

そのために義務化されているのが、派遣先管理台帳の作成と3年間の保管です。これは、派遣労働者の派遣就業に関する紛争の解決を図り、行政による監督の際に資料とすることを目的としています。

作成した派遣先管理台帳は、派遣会社へ定期的に通知する義務が生じます。特に、以下の6項目については、通知が必要です。

- 派遣労働者の氏名

- 派遣就業をした日

- 派遣就業をした日ごとの始業および終業の時刻と休憩した時間

- 従事した業務の種類

- 派遣社員が従事する業務に伴う責任の程度

- 派遣社員が従事した事業所の名称と所在地その他派遣就業をした場所・組織単位

通知は少なくとも月に1回以上、書面、FAXまたは電子メールで行う必要があります。

また、派遣会社からの請求があった場合は、速やかに対応しなければなりません。

※ 派遣先企業は、派遣契約の終了時や派遣就業が一定期間継続した場合などに、派遣元に対して派遣先管理台帳の情報を通知しなければなりません。

※ 派遣先管理台帳の記録は、法的に3年間保存する義務があります。

労働者派遣における期間制限の遵守と適切な運用

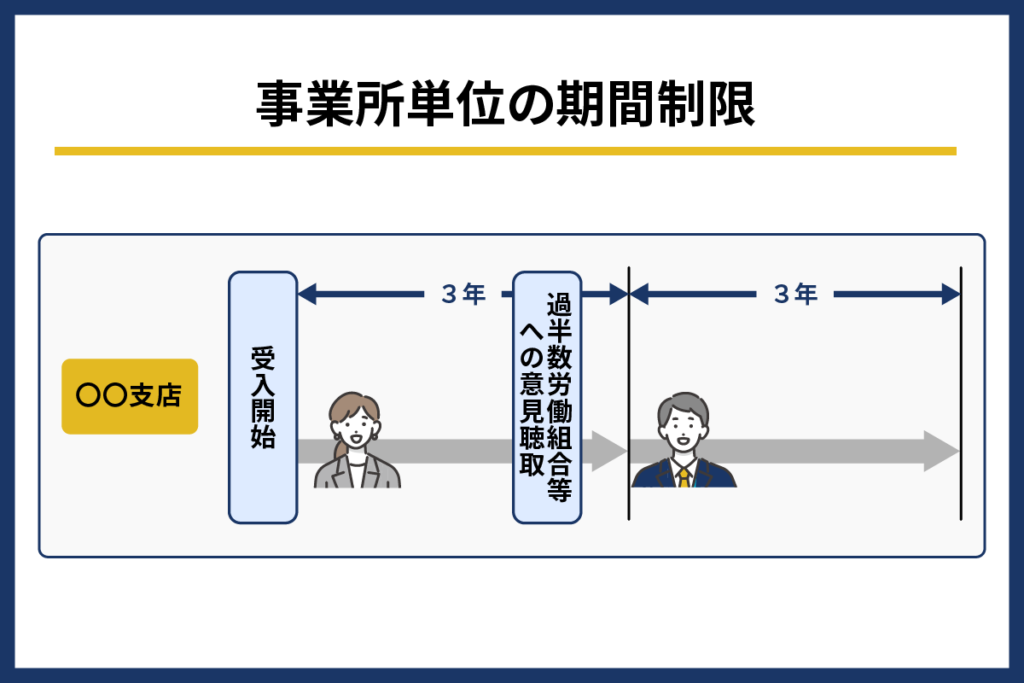

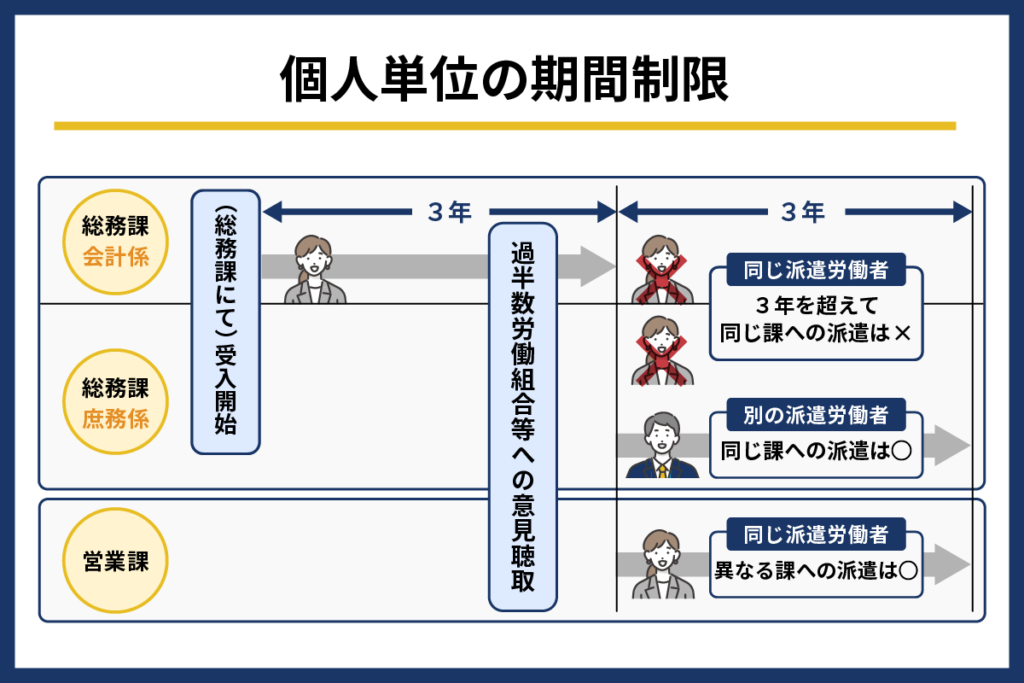

派遣社員の受け入れ期間には、「事業所単位の期間制限」と「個人単位の期間制限」という2種類の制限があります。

事業所単位の期間制限は、同じ事業所内で派遣社員を受け入れられる期間を原則3年とするルールです。

派遣先企業が3年を超えて派遣社員を受け入れようとする場合は、派遣先企業の事業所の過半数労働組合(過半数労働組合が存在しない場合、事業所の労働者の過半数を代表する者)から意見を聞く必要があります。

個人単位の期間制限は、同一の派遣社員を同じ事業所内の同じ組織単位で受け入れられる期間を3年とするルールです。

ただし、営業課から総務課など異なる組織単位(課、部署)であれば、前述の労働組合または労働者の過半数代表者の意見聴取を経て、継続して就労することが可能です。

この「事業所単位の期間制限」と「個人単位の期間制限」は、まとめて3年ルールと呼ばれており、以下以外の派遣社員を受け入れるときに適用されます。

- 派遣会社と無期雇用契約を結んでいる派遣社員

- 60歳以上の派遣社員

- 終期が明確なプロジェクトに従事する派遣社員

- 1ヶ月の業務日数が少なく、かつ業務日数が月10日以下の派遣社員

- 出産・育児・介護などで休業する労働者の代替として従事する派遣社員

3年ルールに抵触した場合、派遣社員を直接雇用しているとみなされる(労働契約申込みみなし制度の適用)、行政指導を受けて場合によっては企業名が公表されるなどのペナルティを受ける可能性があります。

以下の記事も参考にしてください。

派遣法の3年ルールとは?企業がとるべき対策と例外ケースを解説

紹介予定派遣における必要な措置

紹介予定派遣を利用する場合、派遣先企業は6ヶ月を超えて同一の派遣社員を受け入れてはならないとされています。

紹介予定派遣は、直接雇用を前提とした派遣契約であるものの、派遣先企業と派遣社員の合意がとれなければ雇用契約は結ばれません。その場合、派遣会社に対してその理由を明示する必要があります。

紹介予定派遣については、以下の記事で詳しく解説しています。

適用除外業務の依頼禁止

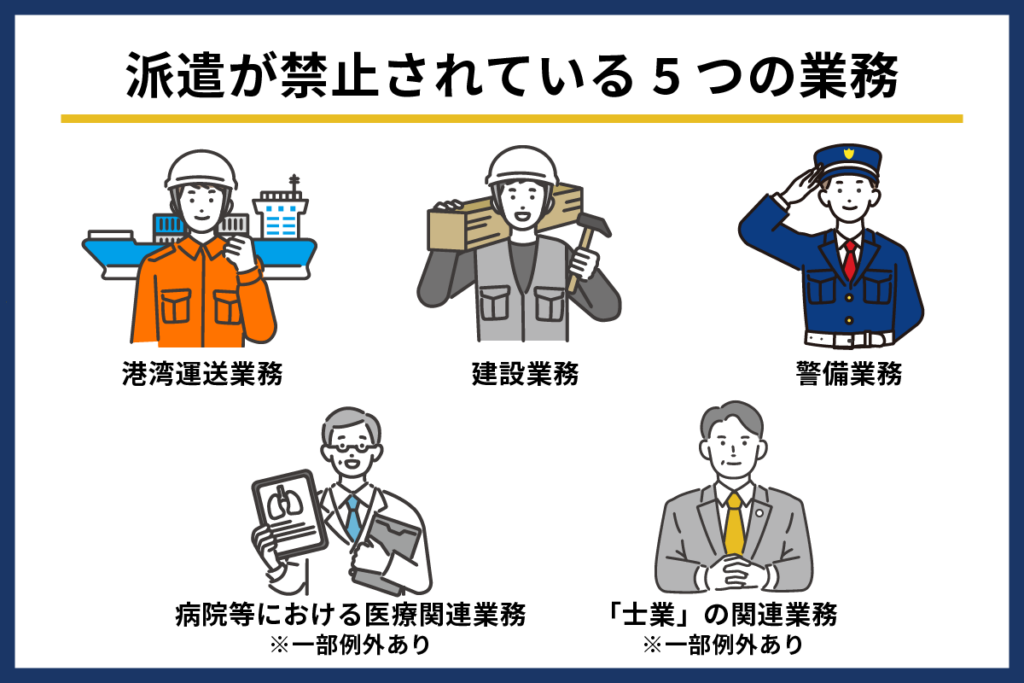

人材派遣では、「派遣を認めると雇用の安定性に影響がある」「派遣社員では労働の質の維持が難しい」などの理由から、派遣社員に依頼できない「適用除外業務」があります。

代表的な適用除外業務は以下のとおりです。

| 業務内容 | 概要 |

| 港湾運送業務 | 船内の荷役作業や船積貨物の荷造り・荷直し、船倉の清掃など |

| 建設業務 | 土木、建築その他工作物の建設、改造、修理、解体など |

| 警備業務 | 施設の警備や交通誘導など |

| 病院等での医療関連業務 | 医師の医業や看護師の診療の補助、保健師の保健指導、助産師の助産・保健指導など ※紹介予定派遣等の場合は可能 |

| 「士業」の関連業務 | 弁護士、公認会計士、税理士、司法書士などの業務 ※一部例外あり |

依頼する業務が適用除外業務に該当するか不安な場合は、派遣会社に確認しましょう。

詳しくは、以下の記事も参考にしてください。

離職後1年以内の派遣社員の受け入れ禁止

派遣先企業は、当該企業を離職して1年以内の人を、派遣社員として受け入れてはならないとされています。これは、本来直接雇用とすべき労働者を派遣先企業が派遣社員にすることで、労働条件が切り下げられることのないように定められました。

禁止対象となる就業先の範囲は、事業者単位となります。

違法な派遣をすると「労働契約申込みみなし制度」が適用される

違法な派遣を行った場合、派遣先企業には「労働契約申し込みみなし制度」が適用されます。

労働契約申込みみなし制度とは、違法な派遣を行った段階で、派遣先企業が派遣社員に直接雇用を申し込んだとみなされるというものです。

派遣先企業が派遣社員に直接雇用を申し込んだとみなされた場合、みなされた日から1年以内に派遣社員が申し込みに対して承諾すると、派遣先企業と派遣社員の間に労働契約が成立します。

労働契約の内容は、直接雇用の申し込み時点での「派遣会社と派遣社員の間で締結されている労働契約の内容(賃金、雇用契約期間など)」と同一のものです。

例えば、2024年8月1日に違法行為があり、派遣先企業が労働契約の申込みをしたものとみなされたとします。

この1年以内に派遣社員から直接雇用の申し込みに対する承諾があれば、派遣先企業は派遣社員と2024年8月1日から直接雇用契約を結んでいたとみなされ、場合によっては派遣社員に対して多額の未払い賃金を支払う可能性が生じます。

労働契約申込みみなし制度は、派遣先企業が違法な派遣であることを知らず、知らなかったことにも過失がなかった際は適用されません。ただ、それを証明するには合理的な根拠が必要になるため、ハードルが高いとされています。

違法な派遣とは、具体的には以下のケースが挙げられます。

- 派遣社員を禁止業務に従事させる

- 派遣事業の許可を得ていない派遣会社に所属している派遣社員を受け入れている

- 事業所単位の期間制限に違反して派遣社員を受け入れている

- 個人単位の期間制限に違反して派遣社員を受け入れている

- いわゆる偽装請負等

偽装請負とは、請負や委任などの契約としながら、実態としては派遣になっているものを指します。言い換えると、指揮命令系統がないにもかかわらず、指揮命令を行っている状態です。

派遣先企業は、この制度について十分に理解し、違法な派遣を知らず知らずのうちに行わないように注意することが肝要です。

偽装請負については、以下の記事で詳しく解説しています。

派遣社員の受け入れを成功させるポイント

受け入れた派遣社員が能力を十分に発揮できるようになるには、派遣先企業の配慮が欠かせません。

ただ受け入れるだけでなく、派遣社員が安心して業務に取り組み、モチベーション高く活躍できる環境を提供することが重要です。

この章では、派遣社員の力を最大限に引き出し、受け入れを成功に導くための具体的なポイントを紹介します。

業務内容や期待する役割を明確に伝える

派遣社員には、業務内容や期待する役割を明確に伝えることが重要です。

業務内容や期待する役割が曖昧なままでは、派遣社員は業務の進め方に迷い、本来の実力を発揮できません。

また、定期的に業務の進捗状況や課題を共有する時間を設けましょう。改善策まで提案することで、派遣社員のモチベーション向上やスキルアップを促進できます。

定期的なコミュニケーションの機会を設ける

派遣社員は、業務に慣れないうちは不安や疑問を抱きがちです。

精神的に不安定になるとミスやトラブルが生じやすくなり、定着率や業務効率の低下にもつながりかねません。

このリスクを避けるには、派遣社員が安心して業務に取り組めるように、以下のような取り組みを通して、コミュニケーションを密にとることが重要です。

- 定期的に1on1ミーティングを実施し、業務の進捗状況や課題を共有する他、困りごとや不安を気軽に相談できる環境を作る

- 1on1ミーティング以外でも気軽に相談しやすいよう、日頃からフランクなコミュニケーションを心がける

- 部署やチームの目標や課題を共有し、今後の方針を決めるミーティングに参加できるようにする

密なコミュニケーションは派遣社員のモチベーション向上、ひいては業務の質の向上にもつながります。

教育・トレーニングの機会を提供する

派遣先企業は、派遣社員のキャリア形成や派遣先企業内における待遇の格差解消のために、業務遂行に必要な教育・トレーニングの機会が義務づけられています。

派遣先企業が派遣社員に実施する教育・トレーニングの方法には、集合研修やOJT(On the Job Training)、オンライン学習が挙げられます。

それぞれのメリット・デメリットは以下のとおりです。

| 方法 | メリット | デメリット |

| 集合研修 | ・複数の派遣社員を相手にできる ・他の派遣社員や社員と交流する機会を作れる | ・学習中は普段の業務から外れるため、本人のタスクの調整やトレーニングを受けない人(チームメンバーなど)のフォローが必要 ・実施に費用や時間がかかる |

| OJT | ・実際の業務を通して教育を行うため、実践的なスキルを伸ばせる ・個人の習熟度に合わせて行える | ・指導者のスキルや経験に左右される場合がある ・指導する側の業務負担が増加する可能性がある |

| オンライン学習 | ・進捗管理が容易 ・費用を抑えられる | ・学習中は普段の業務から外れるため、本人のタスクの調整やトレーニングを受けない人(チームメンバーなど)のフォローが必要 ・学習内容が実際の業務と乖離しやすい ・学習の継続が学習者のモチベーションに左右されやすい |

各方法にはメリット・デメリットがあるため、派遣社員の状況や業務内容に合わせて適切な方法を選択することが大切です。

なお、教育・トレーニングにかかる費用はすべて派遣先企業が負担し、有給で実施しなければならない点に注意しましょう。

また、教育・トレーニングの実施後は、派遣先管理台帳に内容を記載し、派遣会社に報告する義務があります。

福利厚生へ配慮する

厚生労働省は、同一企業・団体における正規雇用労働者と非正規雇用労働者(有期雇用労働者、パートタイム労働者、派遣社員)との間の不合理な待遇差の解消を目指し、「同一労働同一賃金」という取り組みを進めています。

派遣社員という働き方を理由に、賃金や福利厚生などの待遇面で差をつけてはならず、派遣先企業も自社の社員と同様に配慮しなければなりません。

派遣社員の受け入れに関してよくある質問

派遣社員の受け入れに関して、さまざまな質問が聞かれます。

この章では、準備しておくことはなにか、派遣先企業が派遣社員の受け入れを拒否できるのかについて解説します。

派遣社員の受け入れで準備しておくことはなんですか?

派遣社員の受け入れに際し、準備しておくことは以下のとおりです。

- 業務内容の棚卸し・明文化

- 指揮命令者・派遣先責任者・苦情処理担当者の明確化

- 派遣先管理台帳の作成

- 受け入れる旨の社内周知

- 社内手続きや備品の準備など

派遣社員からの希望時には、職場見学の実施も行う必要があります。これにより、派遣社員の不安軽減につながります。

職場見学については、以下の記事も参考にしてください。

派遣先企業が派遣社員の受け入れを拒否することはできますか?

派遣先企業による派遣社員の受け入れ拒否は原則できません。派遣特定行為とみなされる可能性があります。

まとめ

派遣社員の受け入れは、人手不足を解消し、組織の柔軟性を高めるための有効な手段です。

ただ、派遣社員は直接雇用の社員やアルバイトと雇用形態が異なるため、受け入れる際には法律の十分な理解と適切な対応が重要です。

また、派遣社員がパフォーマンスを十分に発揮できるように、職場環境を整えることも欠かせません。

十分な準備と派遣社員への配慮が受け入れの成功のポイントです。

初めての派遣社員の受け入れ、何をすればいい?

派遣社員の採用には、契約手続き、就業環境準備、指揮系統の整備など多くのステップがあります。

スマートキャリアでは、一連の流れを無料で丸ごとサポートします。

監修者

村井真子(村井社会保険労務士事務所)

プロフィール: 社会保険労務士・キャリアコンサルタント。経営学修士(MBA)。家業の総合士業事務所にて実務経験を積み、2014年愛知県豊橋市にて開業。LGBTQアライ。セミナー講師、コラム執筆にも取り組んでおり、現在労務顧問など160社以上の関与先を持つ。著書に『職場問題グレーゾーンのトリセツ』。