- 人材派遣の基本

無期転換ルールとは?適用条件や対策を社労士が解説

無期転換ルールとは、「有期雇用労働者の雇用契約期間が5年を超えて契約更新となるときに、労働者からの申し出のもと無期雇用に転換する」という規則です。

3年ルールのように派遣受け入れ期間の延長手続きや、クーリング期間の適用があるのか、気になる方もいるでしょう。

自社がデメリットを被る事態を避けるためにも、理解を深め、事前に想定しうる事象について対策を練ることが重要です。

本記事では、無期転換ルールの詳細やメリット・デメリット、対策を詳しく解説します。

事業フェーズに合った「ハイスキル人材」をご紹介

はじめての派遣で、こんな悩みを抱えていませんか?-

☑即戦力を早く、安く見つけたい

☑ハイスキル人材を、必要な稼働量だけ確保したい

☑1日でも早く活用したいが、採用要件は下げたくない

目次

無期転換ルール(5年ルール)とは?

無期転換ルールとは、同じ企業で5年以上働き続けた有期契約労働者からの申し出によって、雇用期間の定めのない労働契約に転換される規則のことです。派遣社員にも適用され、5年ルールとも呼ばれています。

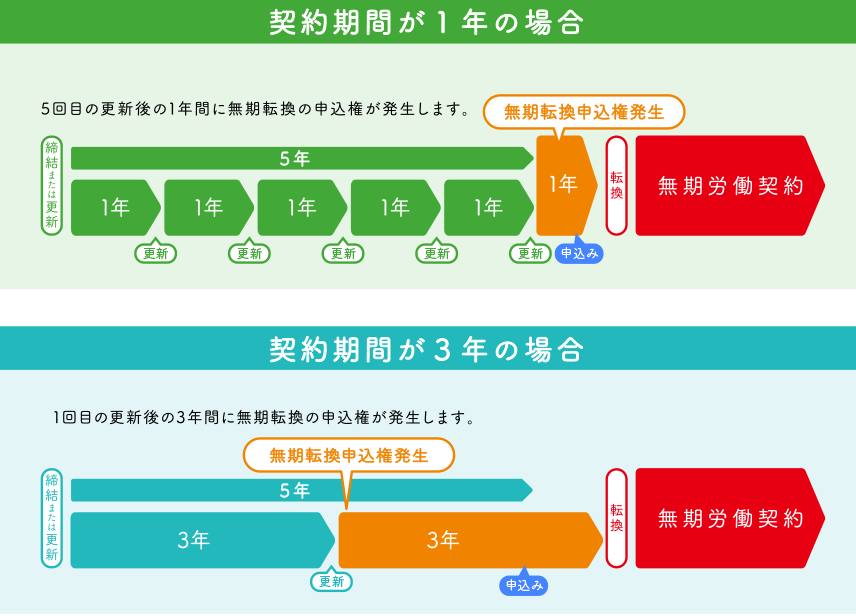

例えば、契約期間が1年であれば、無期転換を申し込める権利(無期転換申込権)は5回目の更新後の1年間に生じます。契約期間が3年であれば、初回更新後の3年間です。

引用:厚生労働省『無期転換ルールについて』

申し込みはその契約期間の初日から末日までの間にでき、該当の派遣社員から意思の表明があった場合には、雇用主である派遣会社は断れません。

口頭でも法律上は有効とされていますが、後のトラブルを予防する点から書面での申し込みが一般的です。

なお、無期契約は申し込みをした時点で成立し、実際に変更となるのは有期労働契約が満了となる日の翌日からになります。

無期転換ルールはいつから開始されたのか

無期転換ルールは2013年4月1日から開始されています。

これ以降に開始した有期労働契約の通算契約期間が5年を超えるときには、その契約期間の初日から末日までの間に無期転換の申込みが可能となります。

策定された目的

無期転換ルールは、有期契約労働者が不安定な雇用状態に置かれることなく、安心して長く働き続けられる目的で設けられています。

従来、有期労働契約は期間満了とともに雇用関係が終わるため、派遣社員は更新のたびに雇い止めになる不安を抱えていました。

加えて、同じ業務を行う正社員と派遣社員との間で、「雇用期間が有期である」という理由のみで待遇面などで不合理な格差が存在するケースもありました。

このような状況を改善するために、2013年に労働契約法が改正施行され、無期転換ルールが導入されています。

3年ルールとの違い

3年ルールとは、同じ事業所で有期雇用の派遣社員を継続して受け入れられる期間が最長3年というルールで、対象は派遣社員のみです。

一方、5年ルールは「有期雇用契約の労働者が同一企業との間で、通算して5年を超える契約を更新した場合に、期間の定めのない雇用契約(無期雇用)への転換を申込みできる権利が発生する」というルールであり、すべての有期契約労働者に適用されます。

60歳以上であっても、有期契約労働者が5年を超えて更新した際には無期転換申込権が発生します。

| 3年ルール | 5年ルール | |

| 適用対象 | 60歳未満の有期雇用派遣社員 | すべての有期雇用契約の労働者(派遣社員、契約社員、アルバイトなど) |

| ルールの内容 | 同一の組織単位に就けるのは3年まで | 同一企業と5年を超える有期雇用契約を更新した場合、無期雇用への転換を申込みできる権利が発生 |

| 企業がすべきこと | 同一の派遣社員に3年を超えて同一業務に従事してほしい場合は、派遣先企業で直接雇用、派遣会社で無期雇用派遣などの対応が必要 | 無期雇用を希望する労働者がいれば、無期雇用契約を結ぶ必要がある |

派遣社員の場合、3年未満で派遣先や組織が変わるなどで3年ルールに抵触していなくても、派遣会社での通算雇用期間が5年を超えると5年ルールに抵触する可能性があります。

5年ルールに直接関わるのは派遣社員と雇用関係にある派遣会社ですが、派遣先企業も派遣社員の雇用状況を把握して、派遣会社と連携しながら適切な対応を取ることが重要です。

3年ルールについては、以下の記事でも詳しく解説しています。

派遣法の3年ルールとは?企業がとるべき対策と例外ケースについて

無期転換ルールの対象となる労働者

無期転換ルールの対象は、有期(雇用期間に定めがある)労働契約を結んでいる労働者で、すべての企業に適用されます。契約社員・パートタイマー・アルバイト・派遣社員など、雇用形態や名称は問いません。

派遣社員は、派遣会社と雇用契約を結び、派遣先企業で就労します。そのため、派遣社員が無期転換を申し出て、無期労働契約を締結するのは派遣会社です。

また、登録型派遣も無期転換ルールの対象となる場合があります。

登録型派遣は、派遣労働を希望する人があらかじめ派遣会社に登録しておき、派遣されるタイミングで派遣会社と期間の定めのある労働契約を締結し、派遣先企業に就労する働き方です。

派遣社員は派遣のたびに派遣会社と有期労働契約を結びますが、この場合も無期転換ルールが適用されます。

無期転換ルールの適用条件

無期転換申込権は、以下の条件を満たす場合に適用されます。

- 2013年4月1日以降に開始した有期労働契約の通算期間が5年超え(更新の場合も含む)

- 契約の更新回数が1回以上

- 現時点で契約中

契約期間が3年で更新する場合の通算契約期間は6年で、無期転換申込権は4年目から6年目になります。

クーリング期間について

有期労働契約を結んでいない時期(無契約期間)が一定以上ある場合は、この無契約期間以前の契約期間は通算対象に含まれません。このことを「クーリング」といいます。

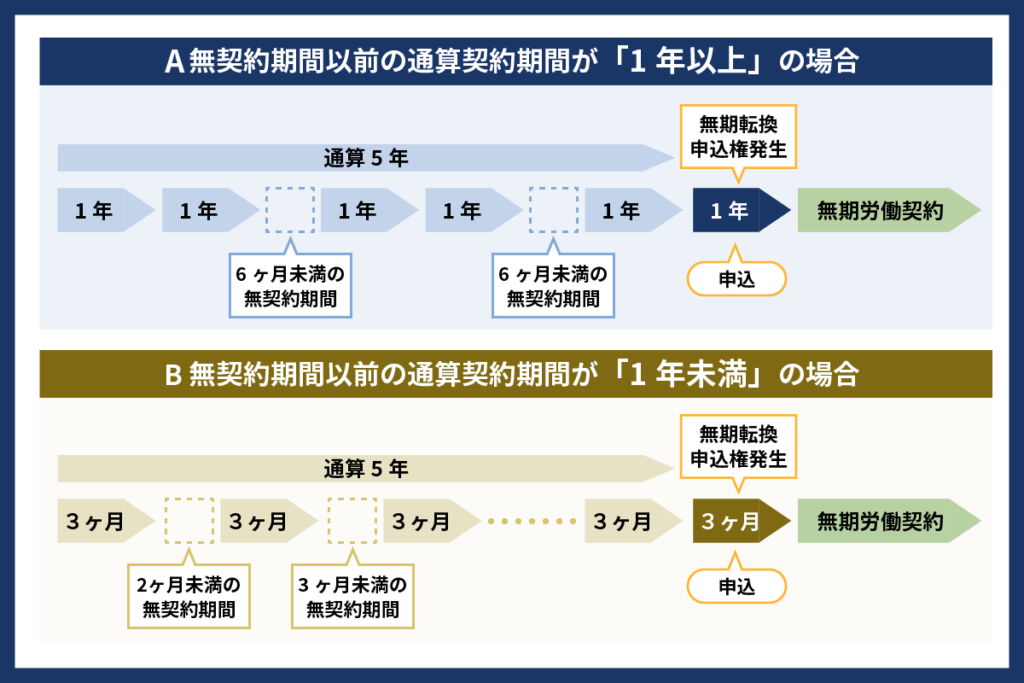

クーリングが生じるケースでは、無契約期間以前の通算契約期間が1年以上ある場合と、1年未満の場合で扱いが異なります。

無契約期間前の通算契約期間が1年以上あるAのパターンでは、6ヶ月が基準となり、無契約期間が6ヶ月未満の場合は前後にある契約期間を通算できます。

一方で、通算契約期間が1年未満のBのパターンでは、無契約期間が契約期間の半分より短いときには、その前の契約も通算対象です(端数は切り上げ)。

例えば、契約期間が5ヶ月であれば基準は「5 ÷ 2=2.5ヶ月(3ヶ月)」になり、無契約期間が3ヶ月未満の場合は期間前後にある契約期間を通算できます。

なお、業務内容を変える、異動させる、などの対応をとっていても、継続して同じ企業に勤務していると契約期間は通算されます。

無期転換ルールの例外となる特例

無期転換ルールには、以下のように、いくつか例外となる特例が存在します。

| 特例 | 要件 | 効果 |

| 継続雇用の高齢者の特例 | ・定年後も引き続き当該事業主に雇用される有期契約労働者 ・適切な雇用管理に関する計画を作成、都道府県労働局長の認定を受ける | 定年後に続けて雇用される期間は、無期転換申込権なし |

| 高度専門職の特例 | ・当該専門的知識等を要する業務に就労(5年を超える一定期間内に完了予定のプロジェクト等に限る) ・医師、弁護士、税理士、社会保険労務士など ・適切な雇用管理に関する計画を作成、都道府県労働局長の認定を受ける | 当該業務への就労期間に限り、無期転換申込権なし(上限10年) |

| 大学等及び研究開発法人の研究者、教員等に対する特例 | 大学や研究開発法人などで有期雇用契約している研究者、教員 | 無期転換申込権発生までの期間が10年に延長 |

定年退職後に再雇用された高齢者や高度専門職では、その能力を有効に発揮できるよう特例が作られています。

また、大学や研究開発法人などの研究者・教員に関しては、研究開発能力の強化および教育研究の活性化の観点から10年ルールが設けられています。

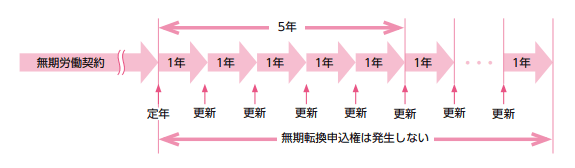

継続雇用の高齢者の特例

雇用管理に関する計画を作成し、都道府県労働局長の認定を受けた事業主のもとで定年後も継続雇用される場合、継続雇用期間においては無期転換申込権が発生しません。

これには、特殊関係事業主、いわゆるグループ会社も含まれます。

特例の適用時には、契約の締結や更新時にその旨の明示が必要になります。定年後に雇用されている期間は無期転換申込権が発生しないことを書面で伝えておきましょう。

引用:厚生労働省『無期転換ルールハンドブックp.5』

高度専門職の特例

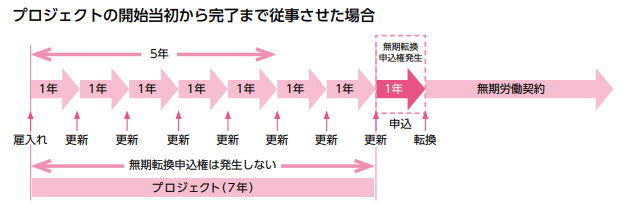

高収入かつ高度の専門的知識などをもつ人が、その知識を必要とする5年を超える一定の期間内に完了する業務に従事する場合、高度専門職の特例が適用されます。

事業主が雇用管理に関する計画を作成し、都道府県労働局長の認定を受けると、有期雇用労働者(高度専門職)については、そのプロジェクトに従事している期間(上限10年)の無期転換申込権が発生しません。

引用:厚生労働省『無期転換ルールハンドブックp.5』

ただし、以下の場合には、その時点で無期転換ルールが適用されます。

- プロジェクトに従事しなくなった

- 年収要件(1,075万円)を満たさなくなった

- 計画の認定が取り消された

また、毎年度行われるなど恒常的に継続する業務は、この特例に含まれないため注意しましょう。

大学等及び研究開発法人の研究者、教員等に対する特例

大学や研究開発法人などで有期雇用契約している研究者、教員等には「10年特例」と呼ばれる特例が用意されています。

ただし、大学等と有期労働契約を締結した教員などであることをもって一律に特例の対象者となるものではなく、労働契約法の適用除外である地方公務員は、この特例においても適用対象ではありません。

10年特例の考え方としての例を挙げると、大学に在学中にTA(ティーチング・アシスタント)などとして有期雇用していた場合には、当該大学に在学している期間は通算契約期間に算入されなくなります。

等として雇用されていた場合の例.png)

引用:厚生労働省『教員等に対する労働契約法の特例について』

なお、この特例は、通算契約期間が10年に満たない場合に無期転換ができないこととするものではないことは把握しておきましょう。

無期転換ルールの対策を講じないことで生じる問題点

無期転換ルールの対策を講じない場合、派遣会社と派遣社員との間で労働争議が発生するリスクがあり、派遣先企業にも影響する可能性があります。

労働条件や処遇に関するトラブルを未然に防ぐために、派遣先企業も無期転換ルールについて正しく把握しておくことが重要です。

派遣社員の無期転換が派遣先企業にもたらすメリット

派遣社員の無期転換は、派遣先企業にとって3年ルールがなくなる、ノウハウを蓄積できるなどのメリットがあります。長期間にわたり活躍する派遣社員を無期雇用する選択肢をとることで、優良な人材を確保できるでしょう。

無期転換のメリットを解説します。

3年ルールの対象でなくなり長期で契約できる

派遣先企業は、同じ派遣社員を続けて同一の業務に3年以上就かせられないとする「3年ルール」によって、労働者派遣による人材活用に制限を受けています。

しかし、無期転換ルールで派遣社員が無期雇用派遣社員となった場合には、3年ルールの対象外です。

3年ルールの対象外となることで、長期的に同じ人材を受け入れることができます。また、3年ルールを超えて受け入れようとする際の「直接雇用」の努力義務についても対象外です。

ただし、派遣社員が派遣会社に無期転換申込をしなかった場合は、引き続き有期雇用派遣社員となります。この場合は、3年ルールと直接雇用の努力義務の適用対象となるため注意しましょう。

ノウハウを蓄積できる

無期転換によって、派遣先企業は長期的に人材を確保できるようになり、育成コストの削減やノウハウの蓄積が可能になります。

有期雇用では、契約期間の終了にともない、派遣社員のもつスキルや知識が企業から失われてしまう可能性がありました。

派遣社員を無期雇用すると、長期的に就労できるようになり、知識やスキルを養いつつ、業務への理解を深めてもらいやすくなります。質の高い仕事が期待でき、派遣先企業は業務の効率化や生産性の向上を図れるでしょう。

採用・教育コストを削減できる

派遣社員と無期雇用契約を結ぶのは派遣会社であるため、派遣先企業は採用コストを削減できます。

長期に活躍できる派遣社員を確保でき、教育コストも削減できるでしょう。

派遣社員の無期転換が派遣先企業にもたらすデメリット・注意点

派遣社員の無期転換には、コストや人員配置などの面でデメリットがあります。派遣先企業は派遣会社との連携を強化し、自社のニーズに合った人材活用計画を策定することが重要です。

対応を慎重に進めるために、デメリットを把握しておきましょう。

同一労働同一賃金に基づき、派遣料金が高くなる可能性がある

無期雇用派遣は、有期雇用派遣と比較して、派遣料金が高くなる可能性があります。

厚生労働省では、正社員と同等の業務内容である場合、賃金も同等に支払うべきという「同一労働同一賃金ガイドライン」を出しています。

この考え方は、正規雇用労働者と非正規雇用労働者との不合理な待遇差を解消するために作られており、賃金のみならず、福利厚生・キャリア形成・能力開発などを含めた取り組みが求められます。

派遣社員が無期雇用となり正社員と大きな違いがなくなると、キャリア形成や能力開発といった教育訓練費がかかり、それが派遣料金に上乗せされてしまう可能性もあるでしょう。

人材派遣の料金相場については、以下の記事で詳しく解説しています。

柔軟な人員配置が難しくなる

無期雇用は期間が決まっていない雇用形態であるため、契約の満了がありません。期間の定めなく契約している場合、派遣先企業による契約期間中の解除ができず、柔軟な人員配置が難しくなります。

しかし、やむを得ない理由がある場合には、派遣会社の合意のもと、あらかじめ相当の猶予期間をもって派遣会社に解除の申し入れができるとされています。その場合には、30日前までに申し出が必要です。

派遣社員の無期転換に向けた対策

派遣社員の無期転換は、人員計画の見直しやコスト面での調整が必要となる場合があり、派遣先企業は適切な対策を講じなければなりません。主な対策例は、派遣会社との連携や派遣社員との関係構築、労働争議の防止です。

派遣会社と密に連携しておく

無期転換ルールへの対応は、派遣会社との協力が不可欠です。無期転換ルールへ対応するための一般的な手順は、以下のとおりです。

- 有期雇用派遣社員の実態と無期転換後の処遇を明確に把握する

- 就業規則を整備する

- 自社の社員にも周知しておく

正しく状況を把握するために、派遣会社と以下のポイントで連携しましょう。

| 連携のポイント | 詳細 |

| 情報共有の徹底 | 自社に来ている派遣社員の状況、今後の見通しなど |

| 契約内容の確認 | 無期転換が発生した場合の契約形態や料金体系など |

| 人員配置の調整 | 雇用形態の変化を考慮した柔軟な人員配置計画 |

| 教育訓練の検討 | 無期転換後のスキルアップやキャリアアップを支援するため、適切な教育訓練プログラムを検討 |

連携しておくと、スムーズに対応できる体制を構築できます。無期転換が実際に行われたあとも、密に連携を続けることが重要です。

派遣社員と良好な関係を構築しておく

無期転換を円滑に進めるためには、派遣社員との良好な関係構築が欠かせません。

普段から積極的にコミュニケーションをとり、派遣社員の意向を常に確認しておくと、無期転換後に想定より早く辞められてしまったという事態を避けられます。

企業風土や就業条件について明確に説明して理解を深めてもらうとともに、面談の機会を設けるのもよいでしょう。取り組みを通じて、派遣社員の不安や疑問を解消し、安心して就業できる環境を整えることが大切です。

無期転換について就業規則にも明記しておく

労働条件や処遇に関するトラブルを未然に防ぐために、無期転換に関して、対象となる労働者・条件・手続きなどを社内で明確に定め、労働契約書や就業規則に明記しておきましょう。

労働基準法は2024年4月に改正施行されており、無期転換権が発生しうる有期労働契約を結ぶ場合、派遣会社は派遣社員に対し、無期転換申し込み機会と無期転換後の労働条件を明示することが義務づけられました。

そのため、これに関しても就業規則に明記し、写しを交付するなどで、トラブルを未然に防げます。

具体的に派遣会社が派遣社員に対して明示しておかなければならない事項は、以下のとおりです。

- 就業場所、業務変更の範囲

- 更新上限

- 無期転換申込機会

- 無期転換後の労働条件

また、派遣社員に対して丁寧に説明する機会を設け、同意を得るプロセスを確立しておくことも重要です。

派遣社員の無期転換に関してよくある質問

派遣社員の無期転換ルールに関しては、多くの質問が挙げられています。よくある疑問点を解説しますので、参考にしてください。

無期転換の申し込みを拒否できますか?

無期転換申込権をもつ派遣社員から契約期間終了までに無期転換の申込みがされた場合、派遣会社はこの申込みを拒否できません。

実際に無期雇用に変更されるタイミングは、有期労働契約が満了となる日の翌日からです。

別の有期雇用派遣社員に切り替えるときに想定されるリスクは?

自社の事情により、別の有期雇用派遣社員の受け入れを検討する派遣先企業もあるでしょう。その場合、以下のリスクが起こりうることを把握しておく必要があります。

- 派遣社員からの反発

- 派遣社員の知識やスキル量のズレ

- 派遣業務の引き継ぎコストの発生

別の有期雇用派遣社員に切り替えると、これまで自社で従事していた派遣社員から「もう少し長く働けるのではないか」「無期雇用に切り替えではなかったのか」といった発言が出てくる可能性があります。

雇い止めに対する認識のズレでトラブルに発展する恐れもあるため、派遣社員と十分にコミュニケーションをとっておくことが重要です。3年満期の場合には、あらかじめ伝えておくとよいでしょう。

なお、厚生労働省では、無期転換ルールを避けるために雇い止めをすることは、労働契約法上、望ましくないとしています。

また、有期契約が終わる前に更新年数や回数の上限などを一方的に設けたとしても、雇い止めが許されない可能性もあるため、注意が必要です。

派遣社員を直接雇用する利点は?

無期雇用派遣の派遣社員と直接雇用は、期間の定めのない雇用契約という点では同じです。直接雇用すると、以下のようなメリットが得られます。

- 長期的な人材確保、育成

- 業務範囲の拡大、柔軟性向上

- 組織への帰属意識向上

派遣社員の直接雇用は、人材の定着率向上による企業理念・文化の浸透によるエンゲージメント向上、スキルアップによる人材育成を図れます。

派遣社員が従事できなかった業務へ配置できる、長期的な視点に立った人材配置を図れるなど、柔軟な対応も可能です。

また、派遣社員は企業の一員としての自覚と責任感をもてるようになり、チームワークやコミュニケーション向上、モチベーション向上による生産性アップにつながるでしょう。

派遣社員の直接雇用については、以下の記事で詳しく解説しています。

まとめ

無期転換ルールは、5年以上働いた有期契約労働者に、無期雇用への転換を申し込む権利が発生する規則です。申し出があった際には、雇用している企業(派遣社員の場合は派遣会社)は受け入れなければなりません。

無期雇用派遣になると、派遣先企業でも取り扱いが変わります。そのため、派遣先企業は無期転換ルールを正しく理解し、派遣会社と十分に連携しておく、該当社員の意向を確認しておくなどの対応が必要です。

対応を誤ると、派遣社員とのトラブルに発展する可能性もあります。雇い止めに対する認識のズレでトラブルに発展する恐れもあるため、派遣社員と十分にコミュニケーションをとっておきましょう。

事業フェーズに合った「ハイスキル人材」をご紹介

はじめての派遣で、こんな悩みを抱えていませんか?-

☑即戦力を早く、安く見つけたい

☑ハイスキル人材を、必要な稼働量だけ確保したい

☑1日でも早く活用したいが、採用要件は下げたくない

監修者

緒方瑛利(ロームテック代表)

プロフィール

1989年北海道むかわ町生まれ。民間企業に入社後、総務・IR広報業務に従事したのち経済団体に転職。融資や創業相談、労働保険事務組合を担当し2019年に社会保険労務士試験に合格。2020年にITに強い社労士事務所としてロームテックを開業。社労士向けのエクセルセミナーや労働保険社会保険に関する情報を発信している。

ホームページ:https://ro-mutech.com/