- 人材派遣の基本

偽装請負とは?問題点と判断基準、罰則、対策を解説

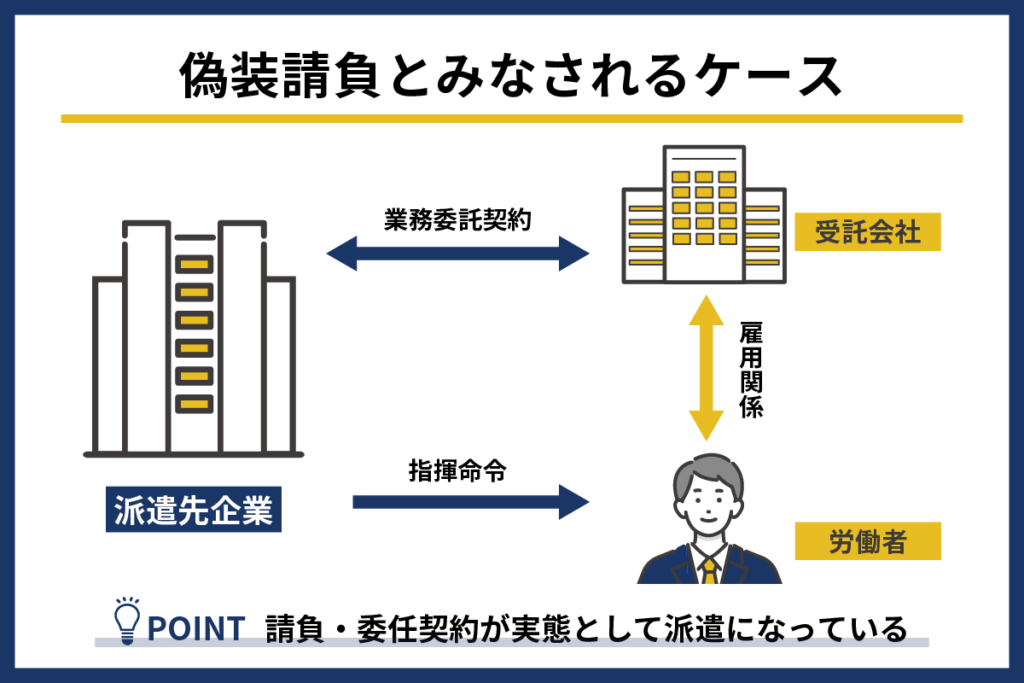

偽装請負とは、契約上は請負や委任などとしつつ、実態は派遣である状況を指します。

具体的にどのような事例が当てはまるのか、どのような判断基準や罰則があるのかを知りたい人事担当者もいるでしょう。

法律に抵触しないようにするには、正しい知識を身につけ、必要な対策を把握することが重要です。

本記事では、偽装請負の定義や背景、具体的な事例、違法とみなされないための対策まで、わかりやすく解説します。

事業フェーズに合った「ハイスキル人材」をご紹介

はじめての派遣で、こんな悩みを抱えていませんか?-

☑即戦力を早く、安く見つけたい

☑ハイスキル人材を、必要な稼働量だけ確保したい

☑1日でも早く活用したいが、採用要件は下げたくない

目次

偽装請負とは

偽装請負とは、法律上の用語ではないものの、請負や委任などの契約としながら、実態としては派遣になっているものです。これは「本来締結すべき労働者派遣契約を締結せずに労働者派遣を行っている状態」に該当し、労働基準法第6条や職業安定法44条、労働者派遣法24条への違法行為にあたります。

(中間搾取の排除)

第六条 何人も、法律に基いて許される場合の外、業として他人の就業に介入して利益を得てはならない。

引用:e-Gov法令検索『労働基準法』

(労働者供給事業の禁止)

第四十四条 何人も、次条に規定する場合を除くほか、労働者供給事業を行い、又はその労働者供給事業を行う者から供給される労働者を自らの指揮命令の下に労働させてはならない。

第四十五条 労働組合等が、厚生労働大臣の許可を受けた場合は、無料の労働者供給事業を行うことができる。

引用:e-Gov法令検索『職業安定法』

(派遣元事業主以外の労働者派遣事業を行う事業主からの労働者派遣の受入れの禁止)

第二十四条の二 労働者派遣の役務の提供を受ける者は、派遣元事業主以外の労働者派遣事業を行う事業主から、労働者派遣の役務の提供を受けてはならない。

引用:e-Gov法令検索『労働者派遣法』

本来、請負は委託企業と委託先の間に、指揮命令関係が生じません。直接指示をする場合は、労働者派遣契約を結ぶ必要があります。

請負として認められるかは、厚生労働省の「労働者派遣事業と請負により行われる事業との区分に関する基準」のもと、実態に合わせて判断されます。

委託企業と委託先の労働者との間に指揮命令関係が生じていれば偽装請負となり、反対に指揮命令関係が生じていない、委託先と再委託先との間に雇用関係がない(例:委託先からフリーランスなどへの再委託)といった場合には法令範囲内と考えられるでしょう。

偽装請負に該当する場合、労働者派遣法違反として委託企業および委託先は指導対象となります。それを防ぐためには、請負や業務委託、人材派遣の違いについて正しく理解することが重要です。

請負とは

請負とは、委託先がある仕事を完成すること、委託企業がこれに報酬を支払うことを、それぞれ約束して成立する契約のことです。

一般的に、業務委託契約の一つとして位置づけられており、請負に関しては民法で具体的なルールが定められています。

請負契約において重要な点は、委託企業と委託先の間に、指揮命令関係が生じないことです。業務上の指示を直接行う、契約外の業務を委託することは禁止されています。

契約の名称が請負であっても、その内容が労働者派遣であれば偽装請負になります。

業務委託と人材派遣の違い

業務委託とは、仕事を委託し、業務遂行等に対して報酬を支払う行為のことです。一般的に、アウトソーシングと呼ばれます。

民法には業務委託やアウトソーシングという言葉はありませんが、請負、および委任(法律行為を委任する行為)、準委任(法律以外の行為を委任する行為)の総称として用いられています。

| 契約形態 | メリット | デメリット |

| 請負 | ・クオリティが担保された成果物を期待できる ・予算管理が容易 | ・検収基準を明確にする必要がある ・仕様変更時の費用負担が発生する可能性がある |

| 委任 | ・専門家に依頼可能 ・手続きの手間を省ける | ・委任先の不備は委託企業の責任になる ・報酬が高額になりがち |

| 準委任 | ・成果物が明確ではない仕事を依頼可能 ・契約内容を柔軟に設定や変更できる | ・クオリティのコントロールが難しい ・契約期間が伸びると報酬が高くなる |

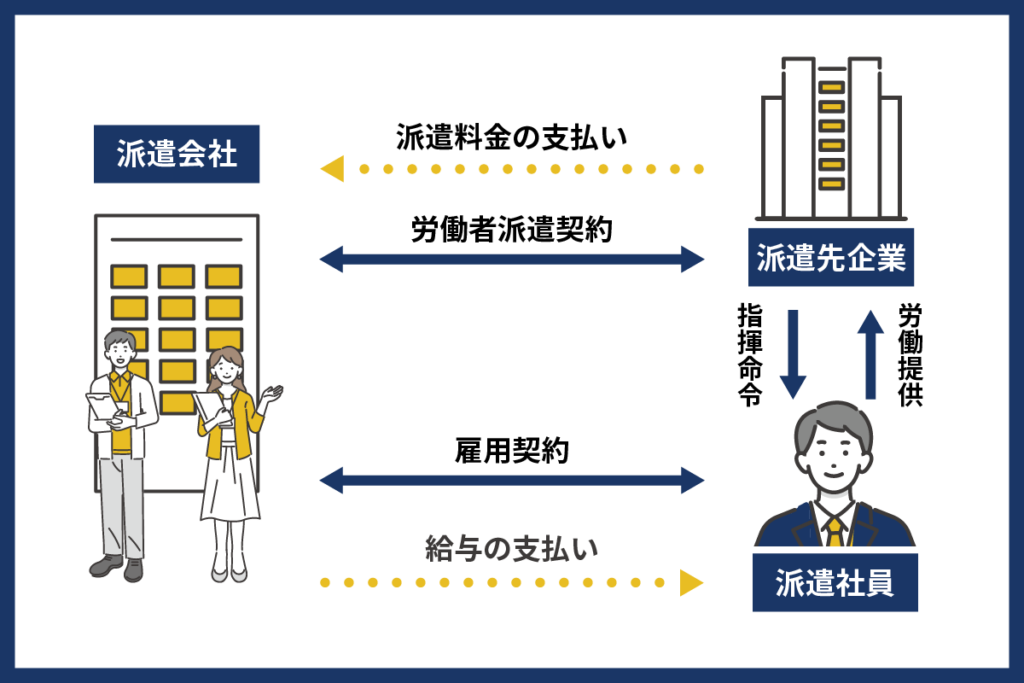

一方、人材派遣は、派遣会社と雇用契約を結んだ派遣社員が、派遣先企業で就業する仕組みです。

業務委託と人材派遣は、どちらも外部の力を借りて業務を行うという点で共通していますが、契約形態や指揮命令系統、責任の所在などが異なります。

業務委託は原則、委託先が法的な責任をすべて負担する一方、人材派遣は派遣会社と派遣先企業で法的な責任を分担します。

| 業務委託(請負) | 人材派遣(有期雇用派遣) | |

| 許可 | 許可は不要 | 厚生労働大臣の許可が必要 |

| 業務内容の制限 | 原則、制限なし | 派遣禁止業務による制限あり |

| 期間の制限 | 期間制限なし | 最長3年間 |

| 労働基準法上の労務管理 | 原則、委託先が労務管理を行う | 派遣会社と派遣先企業が分担して労務管理を行う |

| 安全衛生管理 | 原則、委託先が安全衛生管理を行う | 派遣会社と派遣先企業が分担して安全衛生管理を行う |

| 労災保険 | 原則、委託先が負担 | 原則、派遣会社の負担だが、派遣先企業に国から求償権を行使する場合あり |

| その他 | 特になし | 労働者派遣法に基づくさまざまなルールを遵守(派遣契約の内容、各種通知の義務、台帳の整備、派遣先責任者の選任など) |

参考:厚生労働省『派遣・請負適正化セミナー』

業務委託には指揮命令系統はなく、委託先が自身の責任と裁量によって業務を遂行させるため、責任の所在も委託先になります。

人材派遣で指揮命令を行うのは、業務を依頼する企業(派遣先企業)です。責任の所在も、労働時間の管理や職場の安全衛生管理については派遣先企業が行います。雇用関係については派遣会社です。

人材派遣の概要や業務委託との違いについては、以下の記事でも詳しく解説しています。

偽装請負が生じる理由・背景

偽装請負は、企業側が意図せず発生させてしまうケースと、意図的に行っているケースがあります。その背景には、以下が関与していると考えられます。

| ケース | 説明 |

| 意図しないケース | ・「業務指示を出さない」という請負契約のルールを十分に認識していない ・指揮命令系統が曖昧なまま現場任せになっている従来の取引慣習にとらわれ、契約内容の見直しを怠っている |

| 意図的なケース | 目先の利益を優先している(コスト削減や労働関係法令の規制から逃れたい) |

意図的でないケースの場合、特にこれまで長年の取引関係がある、業界全体で曖昧な契約形態が横行しているなどの場合は、違法性の認識がないために起きやすいという指摘もあります。

一方、意図的なケースの場合は、人材派遣の制約の多さが関与していることが考えられます。

例えば、最長3年の期間制限がある、福利厚生などの情報提供が必要、派遣先企業が簡単に契約解除できないなどです。

そのため、福利厚生の用意もいらず、派遣契約より制約が少ない請負契約という選択をとり、偽装請負に該当してしまうケースがあります。

いずれにしても、偽装請負が生じると労働者の心身の安全の確保ができない、過重労働が発生する、待遇や労働環境が悪化するなどの問題につながる可能性が高いため、避けなければいけない問題となっています。

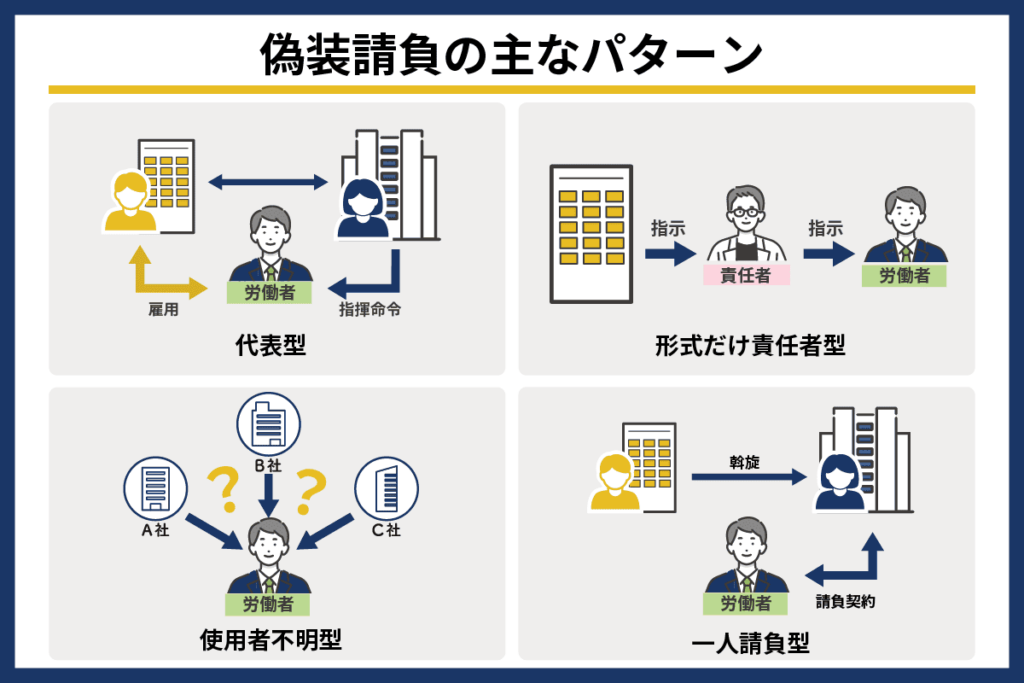

偽装請負の主なパターン

請負契約を偽装した違法な労働者派遣には、いくつかの代表的なパターンが存在します。厚生労働省の「あなたの使用者はだれですか?偽装請負ってナニ?」を参考に、具体例を紹介します。

代表型

代表型は、請負といいながら実態として勤怠管理が行われている、業務内容について委託企業の担当者が指揮命令している状況が挙げられます。

このパターンは、偽装請負でよく見られるケースです。

形式だけ責任者型

形式だけ責任者型は、名目上は委託先の責任者が存在するものの、単に発注者の指示を個々の労働者に伝えているにすぎず、実質的に委託企業の社員と変わらない働き方をしているといった状況です。

単純な業務で見られやすいケースです。

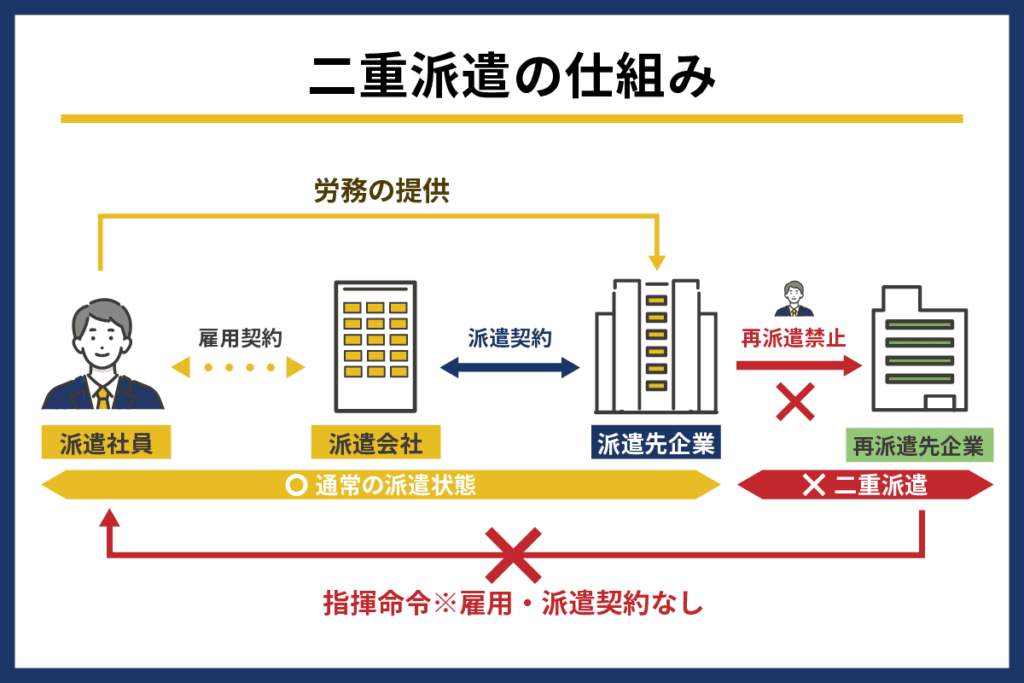

使用者不明型

使用者不明型は、再委託などで指揮命令系統が曖昧になっており、誰が労働者の使用者であるかが不明確な状態で労働している状況です。

派遣会社と雇用関係にある派遣社員を受け入れた派遣先企業が、その派遣社員をさらに別の企業に再派遣する二重派遣が該当し、偽装請負とみなされます。

二重派遣については、以下の記事で詳しく解説していますので、あわせてご覧ください。

一人請負型

一人請負型は、委託企業と委託先の関係を請負契約と偽装したうえ、さらに委託先が個人事業主という請負契約で偽装し、実質的に委託企業の下請けとして業務している状況です。

これらのパターンは、いずれも請負契約の原則から逸脱しており、法令違反となる可能性が高くなります。

偽装請負の具体例は、以下のとおりです。

- 委託企業が直接、委託先労働者に作業工程の変更や欠陥商品の再製作を指示(直接の指揮命令に該当)

- 委託企業から大量の注文があり、請負労働者だけでは処理できず、委託企業側の労働者が委託先の作業場で作業応援を行う

参考:厚生労働省『労働者派遣・請負を適正に行うためのガイド』

なお、上記にある大量発注の例でも、従来の契約を一部解除・変更して委託企業が自ら業務する場合は、変更等の手続きが適切にできていれば、違法になりません。

これまで4つのパターンを紹介しましたが、これらの複合型のようなものも存在します。

依頼する派遣会社により偽装請負に該当するパターンもある

労働者派遣法により、すべての労働者派遣事業を行おうとする者は許可を受けなければならないとされています。

その許可には有効期間があり、新規の場合は3年、更新の場合は5年です。

許可を得ていない、もしくは有効期限が切れている派遣会社から派遣を受けた場合には、偽装請負として労働者派遣法違反となるため注意しましょう。

偽装請負が違法とされる理由

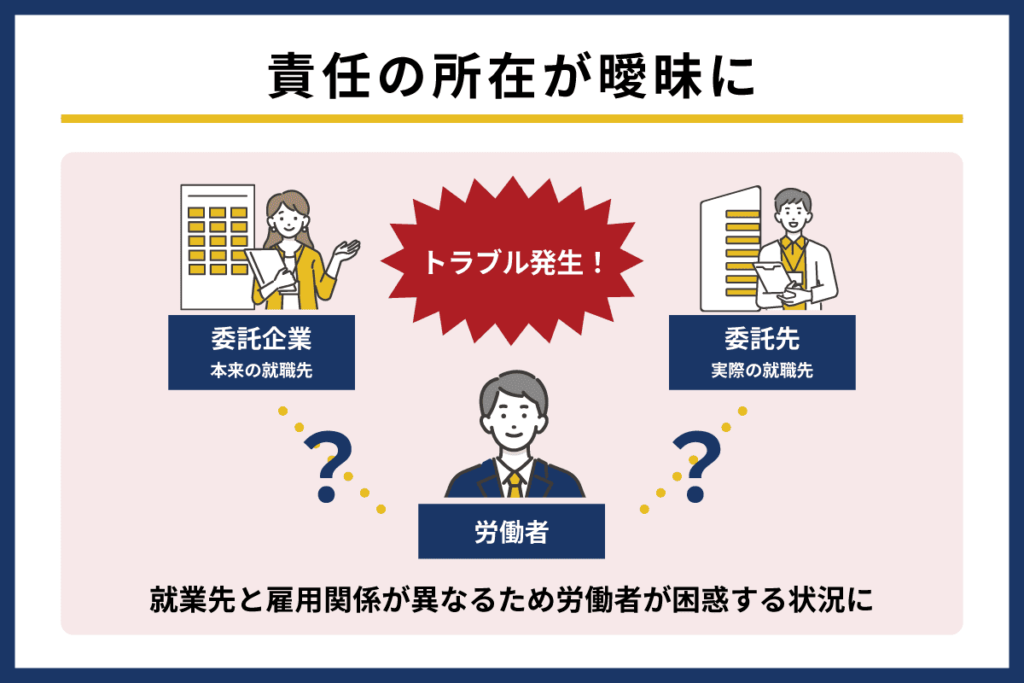

偽装請負をしてしまうと、責任の所在が曖昧になるうえ、中間搾取が起こる可能性があります。労働者の権利の保護の面でも、問題が生じるでしょう。

偽装請負がなぜ問題となるのか、その理由を解説します。

責任の所在が曖昧になる

請負契約の場合、業務の責任は委託先にあります。しかし、偽装請負では、委託企業が委託先へ直接業務上の具体的な指示を出している状態であるため、トラブルがあった際の責任の所在が曖昧になってしまうでしょう。

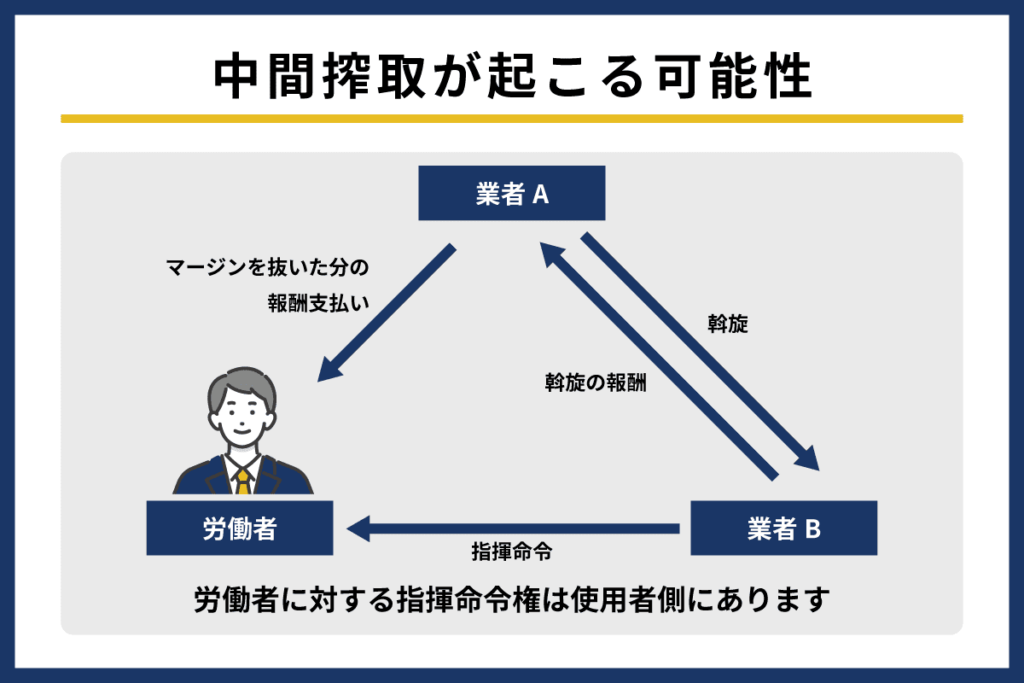

中間搾取が起こる可能性がある

偽装請負では、形式上の契約形態は請負となります。依頼された成果物に対してのみ報酬が支払われるため、実態が労働者派遣であっても労働基準法などのルールが適用されず、労働者に対する報酬が不当に低く支払われる可能性があります。

中間搾取は労働基準法で禁止されていますが、偽装請負のパターンで紹介した「一人請負型」のように再委託された請負の場合、あっせんにより中間搾取が起こりやすい状況です。中間搾取により、労働者の報酬にも影響が出るでしょう。

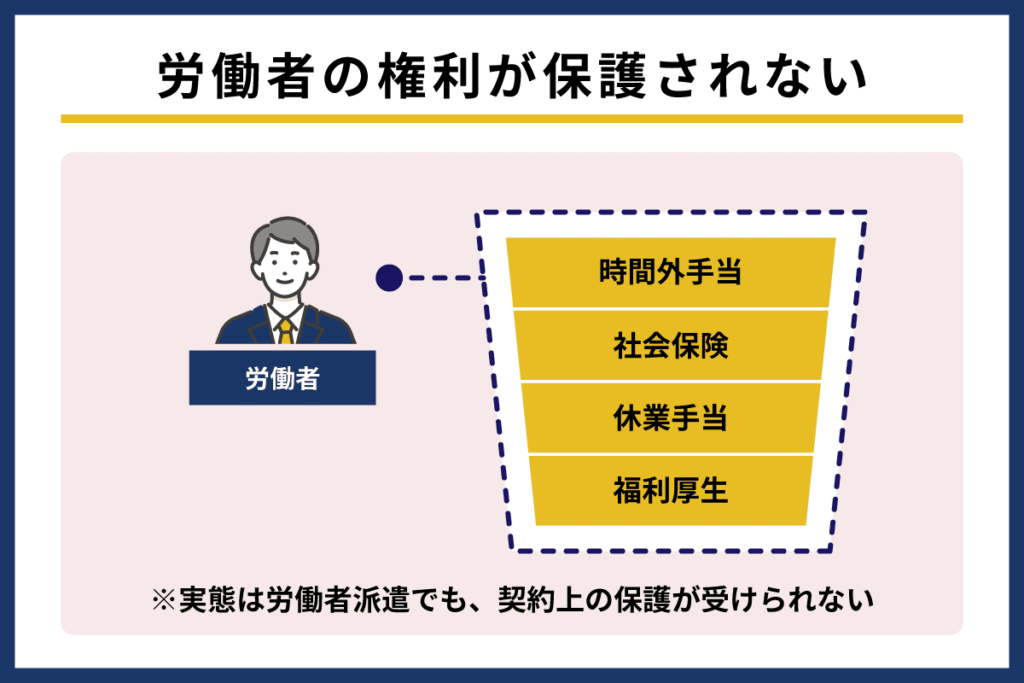

労働者の権利が保護されない

偽装請負では、実態が労働者派遣であっても、労働者は委託企業と雇用契約を結んでいるわけではありません。

時間外手当や社会保険、各種休業手当など、労働基準法に基づいた基本的な労働条件が守られず、福利厚生も提供されないでしょう。途中で契約解除されるリスクもあります。

また、業務に関して損害が発生した場合、人材派遣であれば、派遣社員に悪意や重大な過失があった場合を除き、賠償責任を負うのは雇用主である派遣会社です。

しかし、請負契約の場合には、委託企業が委託先に損害賠償を請求することが可能になります。

偽装請負に科される罰則

偽装請負を行うと、委託先・委託企業の事業主に対し、以下の罰則や懲役刑が科されます。

| 法律 | 違反内容 | 罰則 |

| 労働者派遣法 | 派遣元事業主以外の労働者派遣事業を行う事業主からの労働者派遣の受入れの禁止 | 派遣会社:1年以下の懲役または100万円以下の罰金(第59条) 派遣先企業:是正措置・勧告(第49条の2) |

| 職業安定法 | 労働者供給事業の実施 | 1年以下の懲役または100万円以下の罰金(第64条) |

| 労働基準法 | 中間搾取 | 1年以下の懲役または50万円以下の罰金(第118条) |

なお、派遣事業が無許可のものであった場合には、労働者派遣法違反として、派遣会社だけでなく派遣先企業にも、1年以下の懲役または100万円以下の罰金が科されます。

さらに、偽装請負の状況下で暴行や脅迫等をともなう強制労働が認定された場合には、労働基準法により1年以上10年以下の懲役または罰金刑が科される可能性があります。

罰則違反条項によっては、罰則とは別に、行政機関から是正勧告や業務停止命令、社名の公表などの行政処分を受ける可能性もあるでしょう(労働者派遣法第48条~第49条、職業安定法第48条の2、3)。

第四十八条 厚生労働大臣は、この法律(第三章第四節の規定を除く。第四十九条の三第一項、第五十条及び第五十一条第一項において同じ。)の施行に関し必要があると認めるときは、労働者派遣をする事業主及び労働者派遣の役務の提供を受ける者に対し、労働者派遣事業の適正な運営又は適正な派遣就業を確保するために必要な指導及び助言をすることができる。

第四十九条 2 厚生労働大臣は、派遣先が第四条第三項の規定に違反している場合において、同項の規定に違反している派遣就業を継続させることが著しく不適当であると認めるときは、当該派遣先に労働者派遣をする派遣元事業主に対し、当該派遣就業に係る労働者派遣契約による労働者派遣の停止を命ずることができる。

引用:e-Gov法令検索『労働者派遣法』

「第四十八条の二 厚生労働大臣は、この法律の施行に関し必要があると認めるときは、職業紹介事業者、求人者、労働者の募集を行う者、募集受託者、募集情報等提供事業を行う者、労働者供給事業者及び労働者供給を受けようとする者に対し、その業務の適正な運営を確保するために必要な指導及び助言をすることができる。

第四十八条の三 厚生労働大臣は、職業紹介事業者、労働者の募集を行う者、募集受託者、募集情報等提供事業を行う者又は労働者供給事業者が、その業務に関しこの法律の規定又はこれに基づく命令の規定に違反した場合において、当該業務の適正な運営を確保するために必要があると認めるときは、これらの者に対し、当該業務の運営を改善するために必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。

厚生労働大臣は、労働者の募集を行う者に対し第一項の規定による命令をした場合又は前項の規定による勧告をした場合において、当該命令又は勧告を受けた者がこれに従わなかつたときは、その旨を公表することができる。」

引用:e-Gov法令検索『職業安定法』

偽装請負と判断された場合、企業の社会的失墜などのリスクも考えられます。

労働者派遣法については、以下の記事も参考にしてください。

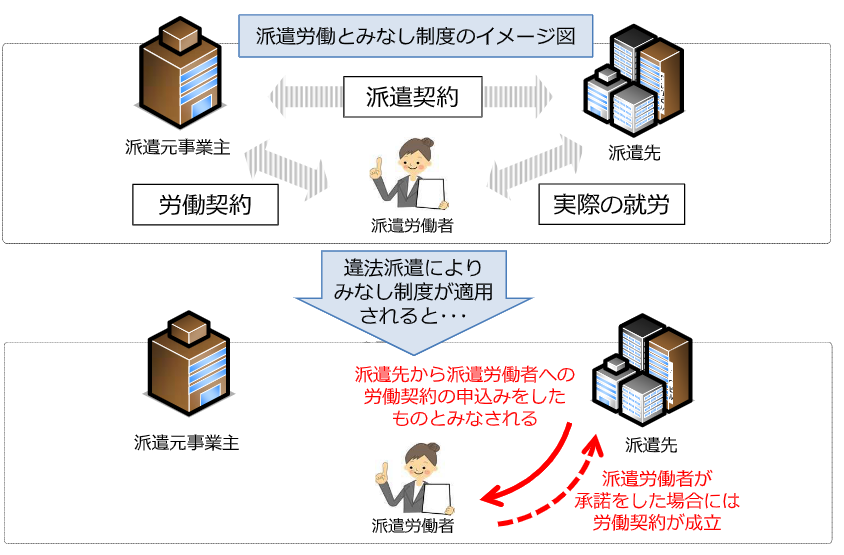

偽装請負は「労働契約申込みみなし制度」が適用される

引用:厚生労働省『派遣元事業主の皆さまへ|労働契約申し込みみなし制度の概要』

偽装請負は、労働契約申込みみなし制度の適用対象です。労働契約申込みみなし制度とは、違法派遣を行った派遣先企業に対し、その時点で当該の派遣社員へ労働契約の申込みをしたとみなす制度のことです。

労働者派遣法等の規定の適用を免れる目的で請負契約等を締結し、労働者派遣と同様に指揮命令を行うなど、いわゆる偽装請負の状態となった時点で申し込んだとみなされます。

この日から1年以内に派遣社員が承諾する旨の意思表示をした場合、派遣先企業と派遣社員間で労働契約が成立します。過去にさかのぼって社会保険料の支払いを求められる可能性もあるでしょう。

偽装請負の摘発事例

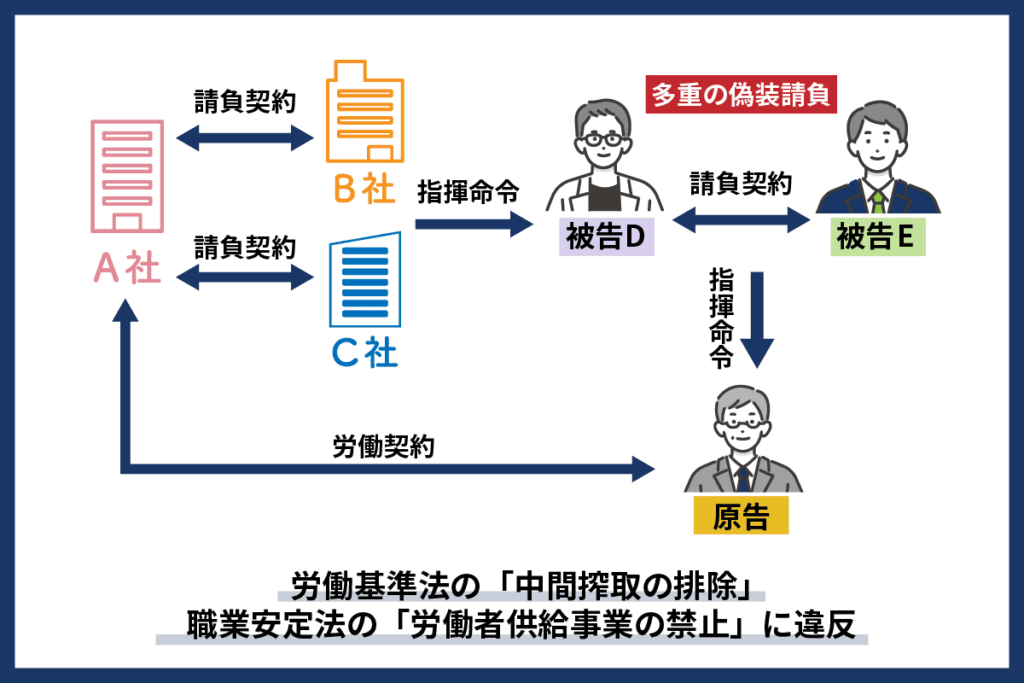

偽装請負の摘発事例の代表例が「地位確認等請求事件」です。

この事例では、原告はA社と労働契約を締結していました。そのA社が、B社・C社と請負契約を結び、さらにB社・C社が被告Dと、被告Dが被告Eと請負契約していました。

原告は、被告Dの事業場で直接指揮命令を受けて作業しており、いわゆる多重の偽装請負の状態であったといえます。

そのため、労働基準法の「中間搾取の排除」と、職業安定法の「労働者供給事業の禁止」に違反していると判決されました。

他にも、過去にあった偽装請負のパターンとして、以下が挙げられます。

- 窓口事務の請負などで、クレームや疑義がある都度受託者の労働者が発注者の指示を仰いでいる。また、お客様からクレームのあった受託者の労働者について、発注者が差し替えを要求する。

- イベントの運営などで、契約書面では仕事が出来ず、現場で発注者が直接、受託者の労働者に作業指示を出している。

- 役員車の運行管理で、発注者が受託者の労働者である運転手に行先や待機を直接指示している。

引用:厚生労働省『派遣労働者を受け入れる派遣先として留意すべき点について』

事例に似たケースが起こりえないよう、企業は契約内容の他、現場にも正しい知識を共有することが大切です。

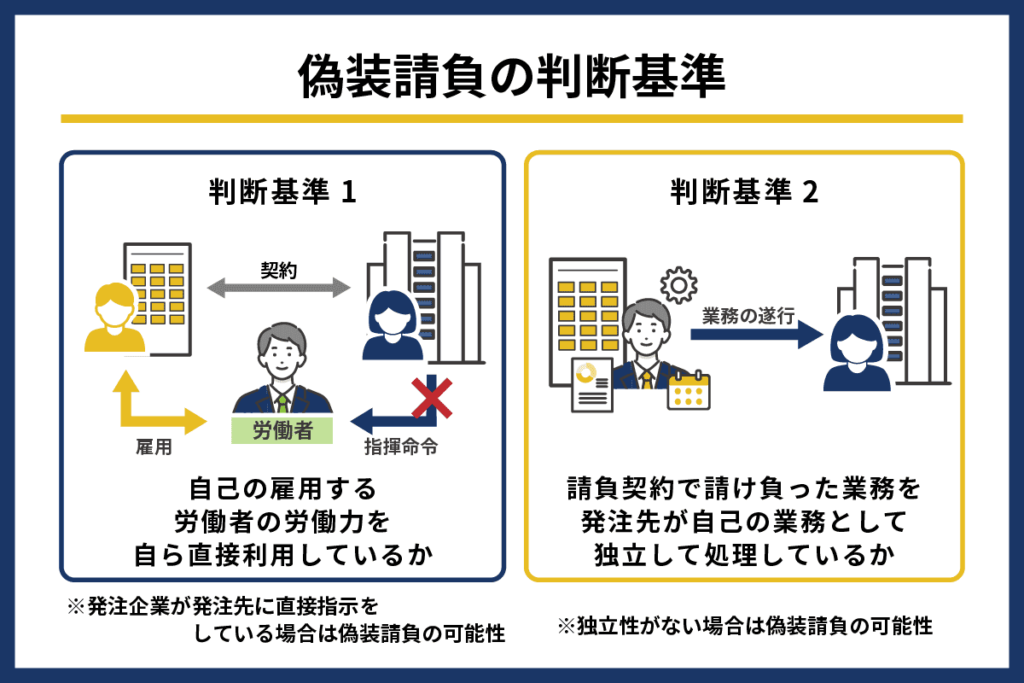

偽装請負の判断基準

判断基準としては、実質的な指揮命令関係があれば、偽装請負になります。

具体的には、自己の雇用する労働者の労働力を自ら直接利用しているか、請負契約で請け負った業務を委託先が自己の業務として独立して処理しているかの点で判断できるでしょう。

また、単なる肉体的な労働力になっているかどうかも判断基準の一つです。請負では業務の遂行に専門知識や技術などが求められますが、単なる労働力の提供になっている場合には偽装請負とみなされる可能性があります。

偽装請負かどうかを判断する基準は、厚生労働省が公表しています。適法な外部人材活用と偽装請負の違いを明確に区別できるよう、判断基準を把握しておくことが大切です。

厚労省の「労働者派遣事業と請負により行われる事業との区分に関する基準」

偽装請負の判断基準として活用できるのが、厚生労働省の「労働者派遣事業と請負により行われる事業との区分に関する基準(以下、37号告示といいます)」です。

この基準には、労働者派遣と請負のどちらに該当するかについて書かれており、その判断は実態に即して決められます。

具体的に、37号告示では、業務の処理に関して以下のすべてに該当する場合を「請負」と定義しています。

| 業務処理の項目 | 該当内容 |

| 労働者の業務の遂行に関する指示その他の管理を自ら行う | ・業務の遂行方法 ・業務の遂行に関する評価等 |

| 労働時間等に関する指示その他の管理を自ら行う | ・労働者の始業終業時刻や休憩時間、休日休暇等 ・労働時間を延長する場合や休日出勤させる場合 ※いずれも、単なる把握を除く |

| 企業における秩序の維持や確保等のための指示その他の管理を自ら行う | ・服務上の規律に関する事項 ・配置等の決定と変更 |

| 請負業務を自己の業務として当該契約の相手方から独立して処理する | ・業務の処理に必要な資金は、すべて自らの責任のもとに調達して支払う ・業務の処理について、民法、商法その他の法律に規定された事業主としてのすべての責任を負う ・自己の責任と負担で準備して調達する機械や設備、器材(業務上必要な簡易な工具を除く)、材料、資材を用いるか、自ら行う企画または自己が有する専門的な技術や経験に基づいて業務を処理する |

参考:厚生労働省『労働者派遣事業と請負により行われる事業との区分に関する基準』

これらに該当しない場合や、法の規定に違反することを免れるために意図的に偽装した場合には「偽装請負」とみなされます。

例えば、委託企業が労働者の出勤・退勤時刻の記録をとって勤務時間の管理をしている、休憩時間の指示を行っている、休日出勤を強制させているなどの場合が偽装請負に該当します。

厚労省の「労働者派遣・請負を適正に行うためのガイド」から見る判断基準

厚生労働省の「労働者派遣・請負を適正に行うためのガイド」は、偽装請負を防ぎ、労働者派遣事業と請負事業を正しく区分するために、具体的な判断基準を示したものです。

37号告示をさらに捉えやすくなるよう、具体的な判断基準として、いくつかの業務が挙げられています。

例えば「製造業務」であれば、以下の業務処理の項目で例が挙げられています。

| 業務処理の項目 | ポイント |

| 労働者の業務の遂行に関する指示その他の管理を自ら行う | ・委託企業は一定期間内に処理すべき業務の内容や量の注文を委託先へ伝え、委託先は当該業務を処理するのに必要な労働者数等の決定や労働者の選定を自ら行う ・委託先は作業遂行の速度や作業の割り付け、順序を自らの判断で決定する |

| 労働時間等に関する指示その他の管理を自ら行う | ・委託業務を行う具体的な日時(始業終業時刻、休憩時間、休日等)は、事前に委託企業と委託先双方で打ち合わせ、業務中は委託企業から直接指示を受けないよう書面を作成、それに基づいて委託先側の現場責任者を通じて具体的に指示を行う ・委託先業務従事者が実際に業務を行った業務時間については、委託先自らが把握できるよう方策をとる |

| 労働時間を延長する場合や休日出勤させる場合における指示その他の管理(単なる把握を除く)を自ら行う | 委託業務の業務量の増加にともなう委託先業務従事者の時間外および休日労働は、委託先側の現場責任者が業務の進捗状況等をみて決定し、指示を行う |

| 労働者の配置等の決定及び変更を自ら行う | ・委託企業の工場内における配置は委託先が決定する ・業務量の緊急の増減がある場合には、前もって委託企業から連絡を受ける体制にし、委託先が人員の増減を決定する |

| 自己の責任と負担で準備して調達する機械、設備、器材(業務上必要な簡易な工具を除く)、材料、資材により業務を処理する | ・委託企業からの原材料、部品等の受け取りや委託先から委託企業への製品の受け渡しについて伝票等による処理体制が確立されている ・委託企業が所有する機械、設備等の使用は、請負契約とは別個の双務契約を締結し、保守や修理は委託先が実施もしくは経費を負担する |

参考:厚生労働省『労働者派遣・請負を適正に行うためのガイド』

ガイドでは、他にも、医療事務受託業務や車両運行管理業務などを例に挙げています。

また「日常的な会話は問題ないのか」「発注量が変わる場合はどうなるのか」といった、疑問をもちやすいポイントについても、Q&A形式で答えています。偽装請負を防ぐために、自社で起こりうるケースがないか確認しておくとよいでしょう。

▶参考:厚生労働省『労働者派遣・請負を適正に行うためのガイド』

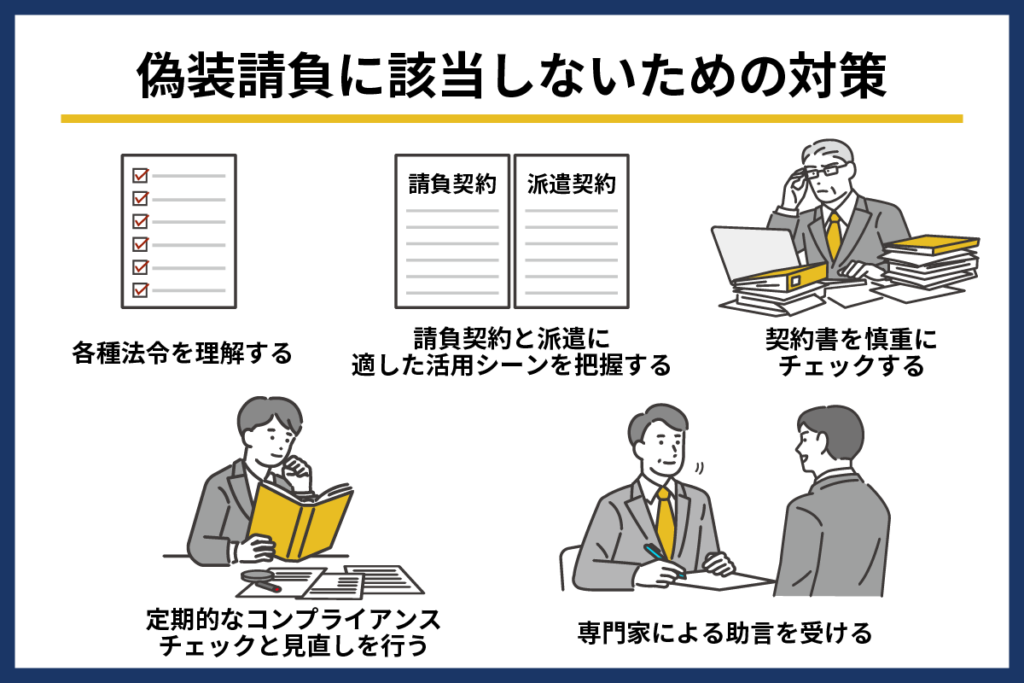

偽装請負に該当しないための対策

適法な外部人材活用を実現するためには、具体的な対策を知ることが重要です。無意識的に偽装請負にならないよう、それぞれの内容を確認し、自社に取り入れてみてください。

各種法令を理解する

偽装請負に該当しないためには、法律を正しく理解することが重要です。関係する主な法律は、以下のとおりです。

| 法律名 | 内容 |

| 労働者派遣法 | 労働者派遣に関する適正な運営ルールと派遣労働者の保護などについて定めた法律 |

| 職業安定法 | 職業紹介事業や労働者供給事業、労働者派遣事業などを行う際のルールを定めた法律 |

| 労働基準法 | 労働条件の最低基準を定めた法律 |

企業は、関係する法律を理解したうえで、契約形態や業務内容が法律に則っているかを確認することが重要です。

請負契約と派遣に適した活用シーンを把握する

請負契約と派遣契約は、それぞれ適した活用シーンが異なります。業務内容や必要とするスキル、期間などを考慮して、どちらの契約形態が適切かを見極めると、偽装請負のリスクを避けやすくなります。

| 契約形態 | メリット | デメリット |

| 派遣契約 | ・必要な期間のみ人材を確保できる ・自社で指示できる | ・帰属意識が低め ・教育コストがかかる |

| 請負契約 | ・成果物に対する責任を明確化できる ・人材管理の手間を減らせる | ・成果物のクオリティが要求水準に満たない可能性がある ・コミュニケーションが不足する可能性がある |

活用シーンとしては、派遣契約は、短期的なプロジェクトや繁忙期の業務量増加への対応などが挙げられます。一方、請負契約は、成果物の完成を目的としたシステム開発やデザイン制作、翻訳業務などが考えられるでしょう。

上記はあくまで一例であり、業務内容や状況によって最適な契約形態は異なります。契約前には双方のメリット・デメリットを十分に把握したうえで検討することが重要です。

適切な派遣会社を選ぶ

偽装請負を予防するためには、無許可の派遣会社からの派遣を受けないよう、正しい選び方を知っておく必要があります。

派遣業の許可を得ているかどうかは、派遣会社のWebサイトや受付、求人広告などで事業所番号を確認するとよいでしょう。

また、厚生労働省職業安定局の「人材サービス総合サイト」で検索する方法もあります。

主な派遣会社を比較した記事もありますので、あわせて参考にしてください。

スマートキャリアでは、偽装請負をはじめとした、さまざまな労働者派遣法への対策フォローを実施しています。丁寧にフォローいたしますので、法令遵守に不安な方はぜひご相談ください。

契約書を慎重にチェックする

偽装請負にならないために、業務委託締結時や労働者派遣契約時などのタイミングで、契約書の内容を精査する必要があります。契約書の形式を「請負(業務委託)」と記載していても、実態が派遣業務と同等であれば偽装請負とみなされます。

請負であれば委託先に対する指揮命令権はないため、派遣の場合には契約書に、労働者に対する指揮命令権があるのは派遣先企業であることを明記しておきましょう。

また、発注の目的を明確にできるよう、仕様書を用意し、発注内容を詳細にしておくことが重要です。

以下では、労働者派遣契約について詳しく解説しています。記載事項や注意点を詳しく知りたい方は、あわせてご覧ください。

定期的なコンプライアンスチェックと見直しを実施する

業務遂行するなかで気づかないうちに偽装請負にならないよう、企業はコンプライアンス体制を確認し、見直すことが大切です。

人の入れ替わりや業務内容の変化によっても、コンプライアンス違反のリスクは高まります。

派遣先責任者は法律規定や派遣社員の契約内容・派遣期間について、指揮命令者やその他の関係者に周知を行いつつ、最新の法令や社会倫理を把握し、自社の現状と照らし合わせて問題点がないか確認する必要があります。

特に、偽装請負を防ぐためには、就業時間は守られているか、判断基準が不明確な業務がないか、などの点を確認するとよいでしょう。

派遣先責任者については、以下の記事で詳しく解説しています。

専門家による助言を受ける

偽装請負を予防するためには、専門家の助言を受けるのも一つの方法です。法律や経営に関する専門知識をもつ弁護士や社労士などに相談することで、自社の状況に合わせた適切なアドバイスを受けられます。

例えば、以下のような相談ができるでしょう。

- 契約書の内容確認

- 労務管理体制の構築

- 従業員への法令遵守の教育

- 請負契約に適する業務か否か

偽装請負の問題は、企業の社会的信用を失墜させるだけでなく、多額の罰金や損害賠償が発生する可能性もはらんでいます。専門家に相談すると、潜在的なリスクを早期に発見し、対策を講じることも可能です。

偽装請負に関するよくある質問

人材派遣を活用するときには、偽装請負に該当しないよう注意が必要です。見極めるための基準や避ける方法について解説しますので、十分に理解しておきましょう。

偽装請負を見極めるための基準は?

偽装請負を見極めるための判断基準は、以下のとおりです。

- 自己の雇用する労働者の労働力を自ら直接利用しているか

- 請負契約で請け負った業務を、委託先が自己の業務として独立して処理しているか

「労働者の労働力を自ら直接利用する」においては、業務の遂行に関する指示や労働時間等に関する指示、企業における秩序の維持・確保等のための指示その他の管理を自ら行うことが重要なポイントです。

偽装請負を避ける方法は?

偽装請負を避けるための対策として、以下の方法が考えられます。

- 指揮命令関係がない旨を契約書に明記する

- 業務実態を現場の担当者にヒアリングする

- 不定期に現場の抜き打ちチェックをする

契約書には、勤務規則が適用されないといった内容の他、委託者に作業時間・仕事の進め方・時間配分・勤務場所などを委ねる旨を記載しましょう。

気づかぬうちに偽装請負の状況にならないよう、現場の状況を直接確認することも重要です。

まとめ

偽装請負とは、請負や委任などの契約としながら、実態として派遣を行うことです。法令違反として、罰則が科される可能性があります。

予防するためには、厚生労働省が公表している判断基準や各種法令を理解し、適切な活用シーンを把握することが重要です。

必要時には専門家の力も借りつつ、契約書の内容に問題がないか精査しておきましょう。十分な対策を行うと、偽装請負のリスクを最小限に抑え、健全なビジネス運営を目指せます。

スマートキャリアでは、一般事務・営業事務・経理事務をはじめ、マーケティング、デザイナー、講師など、さまざまな人材をそろえています。一般事務の派遣を受け入れた派遣先企業からは、社員の業務を丸ごと派遣社員へ依頼したことで、自社の社員がコア業務に集中できるようになったとのお声もいただいています。

以下の導入事例もあわせてご覧ください。

事業フェーズに合った「ハイスキル人材」をご紹介

はじめての派遣で、こんな悩みを抱えていませんか?-

☑即戦力を早く、安く見つけたい

☑ハイスキル人材を、必要な稼働量だけ確保したい

☑1日でも早く活用したいが、採用要件は下げたくない

監修者

村井真子(村井社会保険労務士事務所)

プロフィール: 社会保険労務士・キャリアコンサルタント。経営学修士(MBA)。家業の総合士業事務所にて実務経験を積み、2014年愛知県豊橋市にて開業。LGBTQアライ。セミナー講師、コラム執筆にも取り組んでおり、現在労務顧問など160社以上の関与先を持つ。著書に『職場問題グレーゾーンのトリセツ』。