- 人材派遣の基本

二重派遣・多重派遣とは?罰則、防止策まで図解付きで解説

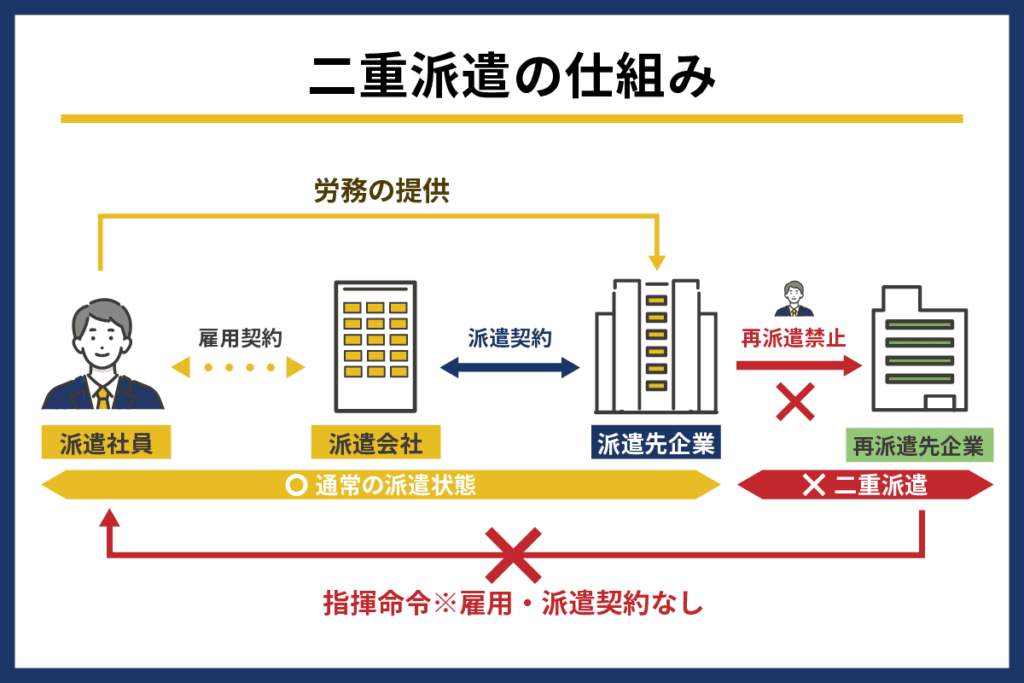

人材派遣には労働者を守る観点から禁止されている事項があり、そのうちの一つが「二重派遣」です。二重派遣とは、派遣社員を派遣先企業からさらに別の企業へと再派遣する違法行為です。

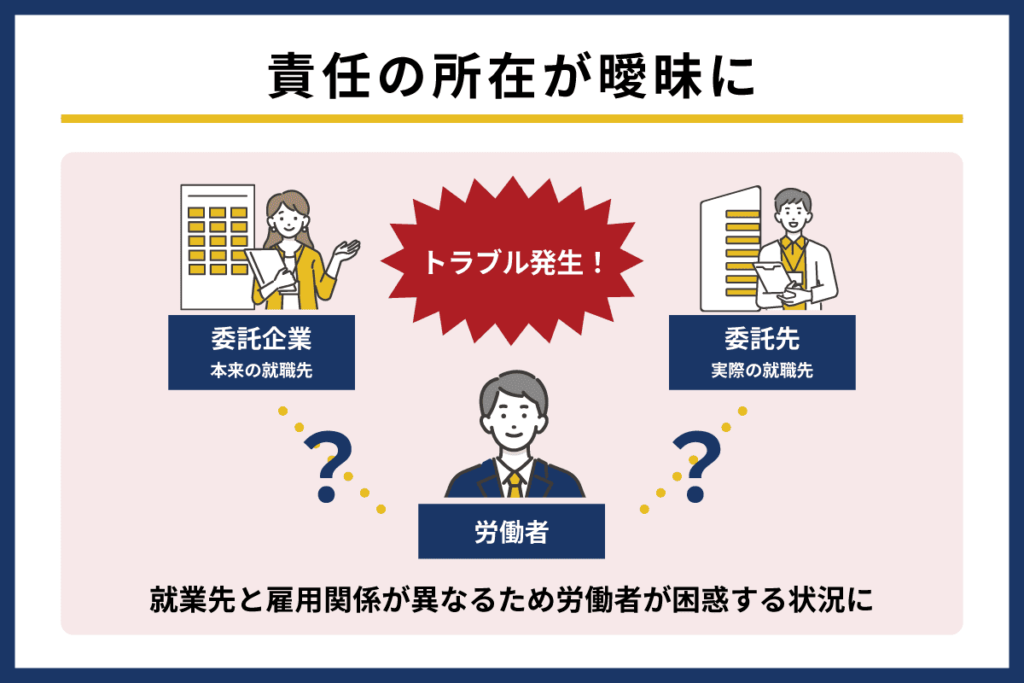

行ってしまうと、中間マージンの増加により派遣社員の労働条件が悪化するうえ、派遣料金の支払いやケガ、トラブル発生時などといった場合の派遣社員に対する責任の所在が曖昧になります。

これらの「派遣社員の雇用の安定における不当な扱いを避ける」目的から、二重派遣は禁止されました。

本記事では、二重派遣の仕組みと発生する理由、二重派遣に該当した場合の罰則や防止するポイントなどを解説します。

事業フェーズに合った「ハイスキル人材」をご紹介

はじめての派遣で、こんな悩みを抱えていませんか?-

☑即戦力を早く、安く見つけたい

☑ハイスキル人材を、必要な稼働量だけ確保したい

☑1日でも早く活用したいが、採用要件は下げたくない

目次

二重派遣とは

二重派遣とは、派遣会社と雇用関係にある派遣社員を受け入れた派遣先企業が、その派遣社員をさらに別の企業に再派遣する違法行為を指します。多重派遣はそれが三重、四重にもなった状態です。

例えば、SES契約との混同、IT業界の開発現場などは、二重派遣が発生しやすい典型例です。

本来、人材派遣は派遣会社と労働者派遣契約を締結した派遣先企業で、派遣社員を業務に従事させます。この場合、雇用契約が派遣会社と派遣社員、指揮命令関係が派遣先企業と派遣社員にあります。

二重派遣は派遣先企業と再派遣先企業が労働者供給の関係に該当しますが、労働者供給事業は職業安定法で禁止されており、二重派遣は違法となります。また、労働基準法の中間搾取の排除にも反することとなるでしょう。

業務委託との違い

業務委託とは、委託企業が委託先に業務を委託し、その遂行や成果物に対して報酬が支払われる契約形態です。二重派遣との違いは、指揮命令権の有無です。

業務委託では、委託企業には指揮命令権がありません。

一方、二重派遣は派遣会社から派遣先企業に派遣された社員を、派遣先企業がさらに別の企業に派遣している状況であり、指揮命令権が発生してしまいます。

人材派遣と業務委託の違いについては、以下の記事もご覧ください。

準委任との違い

準委任契約は業務委託契約のうちの一つで、外部の専門家や企業に業務委託するための契約形態です。業務委託契約になるため、二重派遣との違いは指揮命令権の有無になります。

準委任契約には指揮命令権は生じない一方で、二重派遣は派遣先企業が派遣社員を別の企業に派遣して指揮命令のもとで働かせている状況です。

出向との違い

出向は、自社の社員を別の会社(出向先)に一定期間、勤務させる制度です。出向社員は出向先企業で働きますが、雇用契約は出向元企業にあり、指揮命令は出向先企業が行います。

出向は、形態的には労働者供給に該当します。その出向が「業として行われる」場合には、職業安定法により禁止される労働者供給事業に該当すると判断されるでしょう。

なぜ二重派遣が発生するのか?

二重派遣が発生する理由は、労働派遣契約を正しく理解できていないためです。

二重派遣は労働者供給に該当し、派遣先企業と派遣社員は雇用関係にないため、派遣社員を勝手な判断で別の企業に再派遣する(=労働者を供給する)権利はありません。

この点をよく把握しておかないと、知らず知らずのうちに二重派遣を行ってしまうため、注意が必要です。

この章では、具体的にどのようなケースで二重派遣になるのか、具体的に解説します。

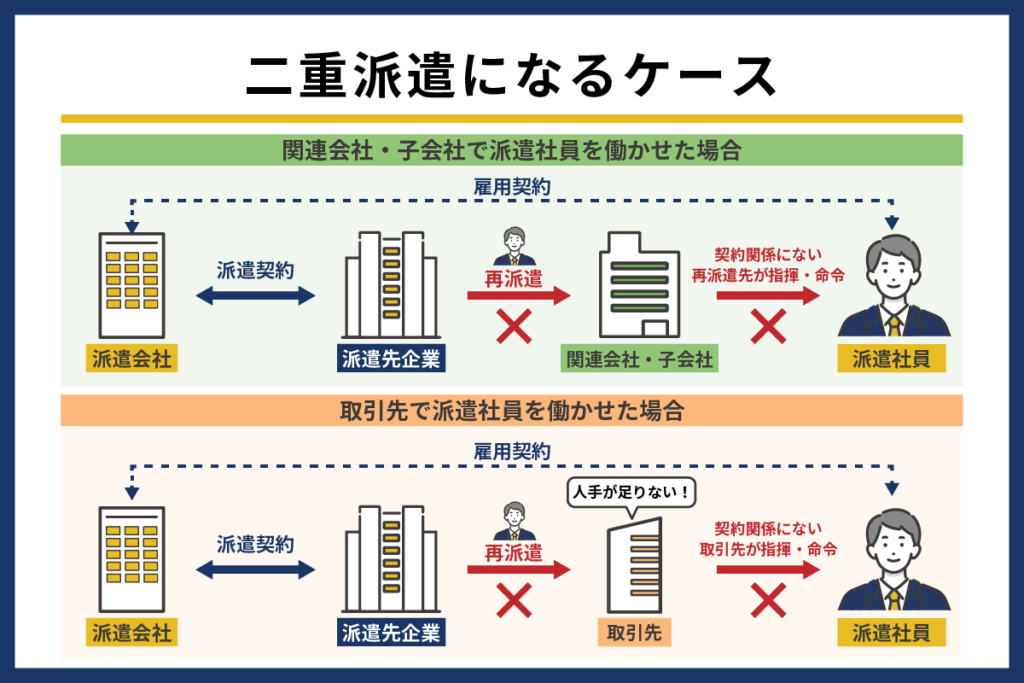

二重派遣になるケース

二重派遣になるケースには、大きく分けて以下2つのパターンがあります。

- 関連会社・子会社で派遣社員を働かせた場合

- 取引先で派遣社員を働かせた場合

同様のケースにならないよう、それぞれのパターンを把握しておきましょう。

関連会社・子会社で派遣社員を働かせた場合

派遣会社から派遣社員を受け入れた派遣先企業が、派遣社員を自社の関連会社・子会社に派遣し、業務に従事させた場合は二重派遣に該当します。

業務上関連のある会社であっても、関連会社・子会社は自社とは別の独立した法人であるため、派遣社員の派遣および関連会社・子会社の指揮命令の下で業務に従事させてはいけません。

取引先で派遣社員を働かせた場合

取引先企業から「人手が足りない」「連携が取りやすい」などの理由で、自社に派遣されている派遣社員の再派遣を依頼されるケースも考えられます。

しかし、派遣先企業と派遣社員には雇用関係がないため、労働者の供給はできません。

仮に応えてしまった場合は、二重派遣となり、後述する罰則の対象となります。

二重派遣にならないケース

派遣された派遣社員の指揮命令を、派遣先企業が行っている場合は二重派遣には該当しません。

例えば、派遣社員の就業場所が派遣先企業ではない企業・現場であったとしても、派遣先企業の社員が出向・常駐しており、派遣社員の指揮命令を取っている場合は、通常の労働者派遣の範囲としてみなされます。

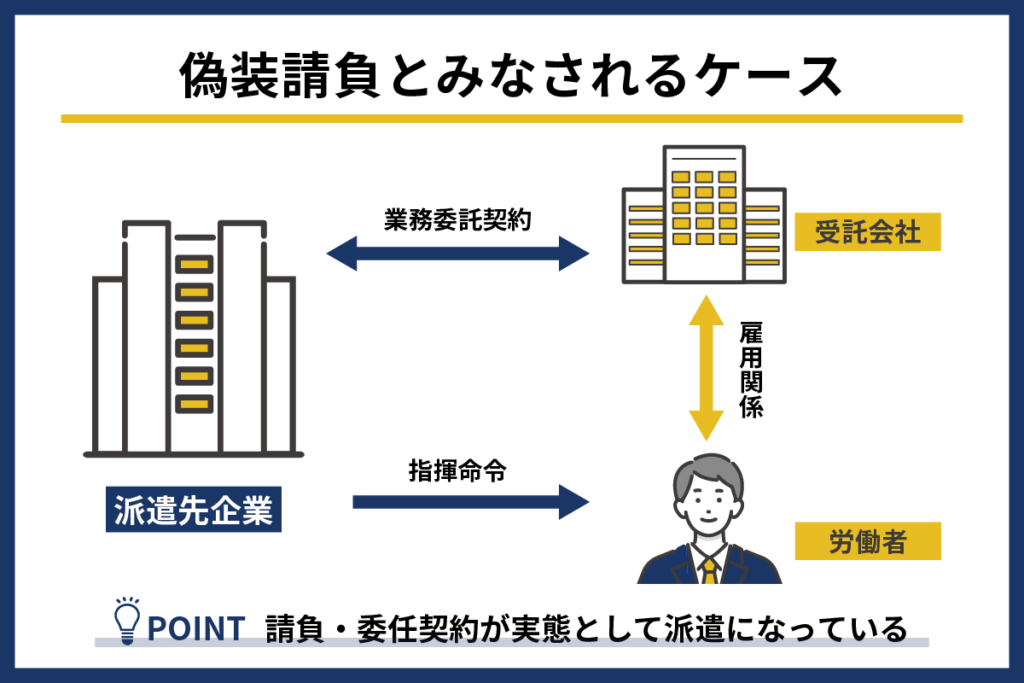

偽装請負にならないよう注意

請負契約や準委任契約であれば、そもそも派遣契約ではないため、二重派遣にはなりません。

しかし、名目上は請負契約であっても、実態が労働者派遣であれば「偽装請負」になるため、抜け道として利用しようとするのは避けましょう。

偽装請負に該当すると、職業安定法違反として1年以下の懲役または100万円以下の罰金、労働基準法違反として1年以下の懲役または50万円以下の罰金が科せられます。

さらに罰則とは別に、行政機関から是正勧告や業務停止命令、社名の公表などの行政処分を受ける可能性もあります。

偽装請負については以下の記事でも詳しく解説していますので、あわせてご確認ください。

二重派遣が起こりやすい職種

二重派遣はどの業界・業種においても起こりえますが、特に作業工程が多く多重構造になりやすいIT系の職種や、人手不足が深刻で人材の流動性が高い作業現場などによく見られます。

派遣先企業ではなく、別の企業の指示に従って業務を行うと二重派遣になります。あくまで労働者派遣契約で結んだ内容に従うことが重要です。

二重派遣が禁止されている理由

二重派遣が禁止されている理由は、派遣社員の雇用の安定における不当な扱いを避けるためです。

具体的には以下2つの理由が挙げられます。

派遣社員に関する責任の所在が不明確になるため

人材派遣では、派遣会社と派遣先企業はそれぞれ以下の責任を負います。

| 派遣会社の責任 | 派遣先企業の責任 |

| ・派遣社員への賃金の支払い ・就業中のトラブル ・就業中のケガなど | ・労働条件の遵守 ・就業中の安全確保 ・衛生管理など |

二重派遣の場合、派遣先企業からさらに別の企業へ派遣して就業させるため、派遣社員に対する責任の所在が不明確になってしまいます。

就業中の派遣社員がケガを負った場合にも、責任の所在が曖昧になるでしょう。

また、通常であれば派遣社員の賃金は、派遣料金として派遣先企業が派遣会社に支払います。二重派遣の場合、派遣先企業と再派遣先企業どちらが支払うのかが論点となり、適正な賃金の支払いが滞る可能性が生じます。

二重派遣はこのように派遣社員が不当な扱いを受けないよう、禁止されました。

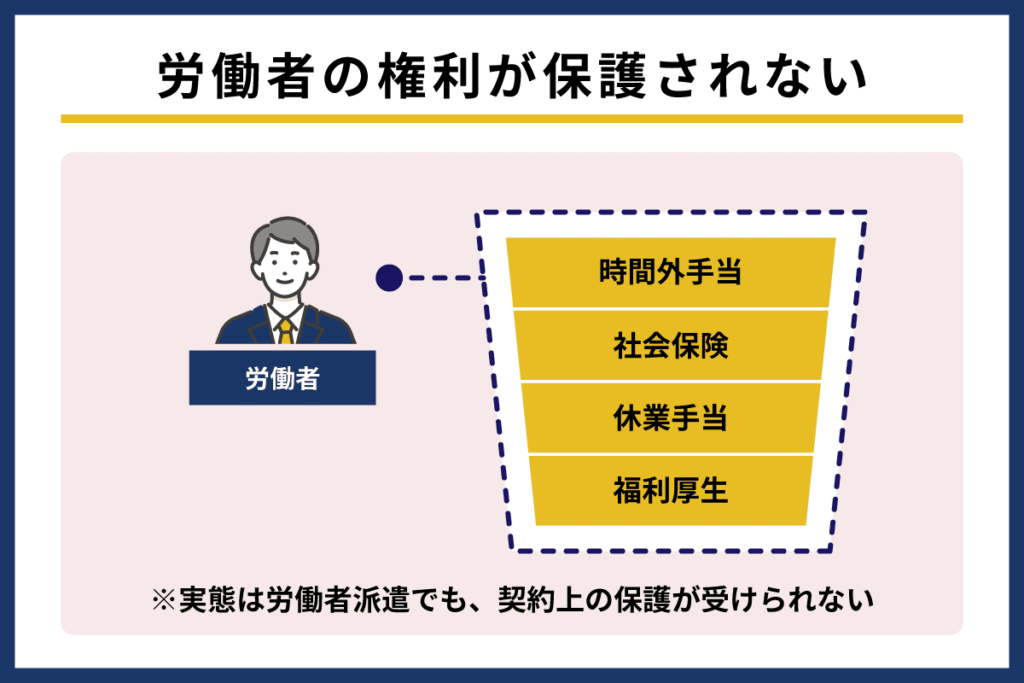

派遣社員の労働条件が悪化する可能性があるため

人材派遣では、派遣会社と派遣先企業の間で労働契約が結ばれます。

その際、派遣社員が従事する業務内容や勤務時間、給与など労働条件を細かく決めますが、二重派遣の場合はこの労働条件が守られない可能性があります。

再派遣先企業がそもそもの労働条件を守ってくれるとは限らず、手数料の二重取りや契約書に書かれていない業務への従事、勤務時間を超過しても勤務させるなどの状況も起こりうるでしょう。

派遣社員は不利な労働条件で働かされるリスクが出てくるため、二重派遣は禁止されています。

二重派遣に該当した場合の罰則と対象

二重派遣は、職業安定法(労働者供給事業の禁止)、および労働基準法(中間搾取の排除)といった2つの法律によって禁止されています。

(労働者供給事業の禁止)

第四十四条 何人も、次条に規定する場合を除くほか、労働者供給事業を行い、又はその労働者供給事業を行う者から供給される労働者を自らの指揮命令の下に労働させてはならない

※次条:第四十五条 労働組合等が、厚生労働大臣の許可を受けた場合は、無料の労働者供給事業を行うことができる。

引用:e-Gov法令検索『職業安定法』

(中間搾取の排除)

第六条 何人も、法律に基いて許される場合の外、業として他人の就業に介入して利益を得てはならない。

引用:e-Gov法令検索『労働基準法』

そのため、二重派遣を行った場合は、違法行為となり以下の罰則が科されます。

| 法令 | 罰則内容 | 罰則の対象 |

| 職業安定法 | 1年以下の懲役、または100万円以下の罰金 | 派遣先企業、再派遣先企業 |

| 労働基準法 | 1年以下の懲役または、50万円以下の罰金 | 派遣先企業 |

なお、厚生労働大臣による改善命令等を受けているにも関わらず、その指示に従わない場合は、企業名を公表される可能性があります。

企業イメージが大きく低下するリスクがあるため、改善命令等を受けた場合は迅速な改善措置が必要です。

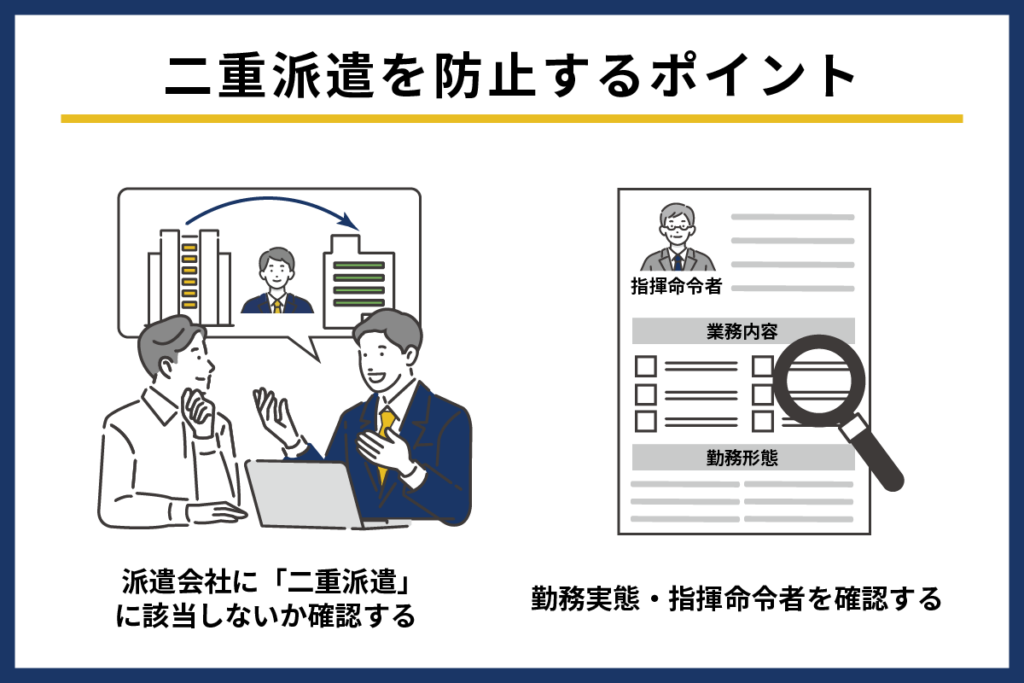

二重派遣を防止するポイント

二重派遣を行ってしまうと、違法行為による罰則が科されるうえ、企業イメージの低下も避けられないため、二重派遣は事前に防止する必要があります。

二重派遣を防止するポイントとして、派遣会社への確認と、勤務実態・指揮命令者の確認、適切なところへの相談が挙げられます。

派遣会社に「二重派遣」に該当しないか確認する

派遣社員を受け入れるなかで、業務量などの状況の変化により派遣社員の業務や就業場所を変更したい場面に直面することもあります。

例えば、派遣社員を関連会社・子会社で働かせたい場合や、関連会社・子会社から請負った業務に対して関連会社・子会社から業務指示を受けるようになったといったケースです。

こうした場合に出てくるのが「二重派遣に該当しないかどうか」という疑問ですが、判断に迷う場合は、派遣会社に確認するのが安心です。

自社の独断で判断してしまうと、気づかないうちに二重派遣に該当し、罰則を科される可能性があります。

人材派遣に関する専門知識をもつ派遣会社の担当者から、適切なアドバイスやサポートを受けられると、二重派遣を防止できます。

勤務実態・指揮命令者を確認する

二重派遣を防止するために、勤務実態・指揮命令者の確認を行うことが重要です。

具体的には以下のような内容を確認します。

- 勤務時間や休憩時間、業務内容が契約書の内容と一致しているか

- 派遣社員が業務に従事する際に指揮命令している者と、契約書に記載されている指揮命令者が一致しているか

- 指揮命令権が派遣先企業ではなく、別の会社になっていないか

- 派遣社員の雇用主と、自社が派遣契約した企業が一致しているか

契約書の労働条件と勤務実態が一致しない場合や、指揮命令権が派遣先ではなく別の会社にある、または契約書に記載している指揮命令者と異なる場合は、二重派遣の疑いがあります。

気づいた場合には、早急に派遣会社に相談しましょう。

不安な場合は適切なところに相談する

二重派遣に該当しないか不安な場合には、適切なところに相談することが重要です。

相談先には、派遣会社や労働局相談窓口などがあります。まずは派遣契約を結んでいる派遣会社へ相談するとよいでしょう。

安心して人材派遣を活用したい方は、ぜひスマートキャリアにご相談ください。

スマートキャリアは、東証グロース市場に上場しており、これまで8,500社以上にコストパフォーマンスの高いパートタイム人材派遣を提供してきました。労働者派遣法における注意点のアドバイスを受けながら、即戦力人材を確保できます。

二重派遣に関するよくある質問

二重派遣には、さまざまな疑問が聞かれます。

この章では、二重派遣がダメな理由とならないための対策を解説します。

二重派遣がダメな理由はなんですか?

二重派遣が禁止された理由は、派遣社員に関する責任の所在が曖昧になり、労働条件が悪化する可能性があるためです。

中間搾取を防ぐなど、派遣社員の安定した雇用を守るために禁止されています。

二重派遣にならないためにはどうしたらよいですか?

二重派遣にならないためには、指揮命令系統を明確にし、契約内容や派遣社員の勤務実態を適切に把握・管理することが重要です。

派遣会社と密に連絡を取り合い、相談していくと防ぎやすくなるでしょう。

まとめ

人材派遣は、一時的な人材不足の解消や人件費の削減に有効な手段です。しかし、使い方を間違うと二重派遣などの禁止事項に該当し、罰則を科されるうえ社会からの信頼を損なう結果となります。

社会的信用を保つためにも、労働派遣契約を正確に理解するよう努めましょう。

二重派遣に該当するかどうかがわからない場合は、自社で判断するのではなく、派遣会社に相談するのがおすすめです。人材派遣のエキスパートが、正しい使い方をアドバイスするため、適正に人材派遣を活用できるようになります。

ビースタイルスマートキャリアでは、一般事務や営業事務、経理事務などの事務職の他、法務、広報、マーケティングなど、さまざまな人材をそろえています。

以下の記事では、IT企業の営業部門における派遣の導入事例を紹介しています。派遣導入により、通常5~6営業日かかっていた受注処理が、2~3営業日で完了できるようになり、改善案を取り入れたことで管理コストが1/3に削減した例です。

ぜひあわせてご覧ください。

事業フェーズに合った「ハイスキル人材」をご紹介

はじめての派遣で、こんな悩みを抱えていませんか?-

☑即戦力を早く、安く見つけたい

☑ハイスキル人材を、必要な稼働量だけ確保したい

☑1日でも早く活用したいが、採用要件は下げたくない

監修者

緒方瑛利(ロームテック代表)

プロフィール

1989年北海道むかわ町生まれ。民間企業に入社後、総務・IR広報業務に従事したのち経済団体に転職。融資や創業相談、労働保険事務組合を担当し2019年に社会保険労務士試験に合格。2020年にITに強い社労士事務所としてロームテックを開業。社労士向けのエクセルセミナーや労働保険社会保険に関する情報を発信している。