- 人材派遣の基本

アウトソーシングと派遣の違いを比較!課題別の選び方と注意点

人材不足や業務効率化が課題となるなか、多くの企業が「アウトソーシング」と「人材派遣」2つの選択肢に注目しています。

違いを正確に理解しないまま選択すると、偽装請負による行政処分や予想外のコスト増大、社内外の業務連携の混乱といったリスクが発生する可能性があるでしょう。

本記事では、アウトソーシングと人材派遣の違いを比較表付きでわかりやすく解説します。また、それぞれのメリット・デメリット、最適な活用シーン、注意点とリスク対策、最適な選択をするための判断基準も紹介します。

事業フェーズに合った「ハイスキル人材」をご紹介

派遣活用で、こんな悩みを抱えていませんか?

-

☑即戦力を早く、安く見つけたい

☑ハイスキル人材を、必要な稼働量だけ確保したい

☑1日でも早く活用したいが、採用要件は下げたくない

募集要件を決めかねている方や、時短採用を検討している方もお気軽にご相談ください。

目次

アウトソーシングと人材派遣の違い

アウトソーシングと人材派遣は、どちらも企業が外部リソースを活用する方法ですが、契約形態や業務指示系統などに違いがあります。

| 項目 | アウトソーシング | 人材派遣 |

| 契約形態 | 業務委託契約 | 労働者派遣契約 |

| 業務指示(指揮命令) | 委託先 | 派遣先企業 |

| 目的と成果 | 業務の遂行・成果物の納品 | 労働力の提供 |

| 責任範囲と管理体制 | 委託先が業務全体を管理 | 派遣先企業が業務管理を担当 |

契約形態(業務委託と労働者派遣)

契約形態では、アウトソーシングは「業務委託契約」を結ぶのに対し、人材派遣は「労働者派遣契約」を締結します。

| 業務委託契約 | 労働者派遣契約 |

| ・委託先と委託企業の間で契約を締結 ・委託先の裁量のもと、業務を遂行 ・契約の目的は「業務の処理」を行うこと ・法的には「請負契約」「委任契約」「準委任契約」の形態をとる | ・派遣会社と派遣先企業の間で契約を締結 ・派遣先企業が派遣社員に直接指示を出すことが可能 ・契約の目的は「労働力の提供」 ・労働者派遣法に基づく規制があり、期間制限などのルールがある |

業務の進め方や責任の所在に大きく影響するため、契約形態の違いを踏まえて自社の状況に合った選択をすることが重要です。

労働者派遣契約については、以下の記事を参考にしてください。

業務指示(指揮命令)

アウトソーシングと人材派遣の本質的な違いは、指揮命令権の所在(業務の指示を誰が行うか)にあります。この違いは明確に区分されており、実務上も重要なポイントです。

| アウトソーシング | 人材派遣 |

| ・委託企業は受託先に対して業務の完了を求めるのみ ・委託企業が業務指示することはできない ・業務の進め方や人員配置は委託先の裁量に委ねられる | ・派遣先企業が派遣社員に直接指揮命令できる ・業務の具体的な指示、勤務時間管理なども派遣先企業が行う ・契約内であれば「いつ、どこで、どのように」という細かな指示が可能 |

この違いを正しく理解せずに運用すると、「偽装請負」として法令違反に該当するリスクがあります。

目的と成果物

アウトソーシングと人材派遣では、契約の目的と成果物に明確な違いがあります。

| 項目 | アウトソーシング | 人材派遣 |

| 目的 | 業務遂行・完遂 | 労働力の提供 |

| 成果物 | 納品物や業務プロセスの実行 | 特定の成果物は約束されない |

アウトソーシングの場合、「業務自体の遂行と結果」が目的です。例えば、請負契約では特定の成果物(例:デザイン制作物、調査報告書など)の納品、委任契約では業務プロセスの遂行自体(例:ヘルプデスク運用、広告運用管理など)が求められます。

一方、人材派遣では「労働力の提供」が目的となります。特定の成果物を約束するのではなく、派遣社員の労働時間や業務遂行能力を提供することが契約の本質です。

責任範囲と管理体制

アウトソーシングと人材派遣では、責任の所在と管理体制が大きく異なります。

| 項目 | アウトソーシング | 人材派遣 |

| 業務結果の責任 | 委託先 | 派遣先企業 |

| 人員管理 | 委託先 | 雇用管理は派遣会社、業務管理は派遣先企業 |

| 業務進行管理 | 委託先主導 | 派遣先企業主導 |

| トラブル対応 | 委託先が主体的に解決 | 派遣先企業と派遣会社で対応 |

アウトソーシングでは、業務の結果や成果物に対する責任は委託先が負い、業務の遂行方法や人員配置も委託先の裁量で行われます。

一方、人材派遣では業務結果の責任は派遣先企業にあり、日々の業務管理も派遣先企業が行う必要があります。

こうした違いにより、管理工数を削減したい場合はアウトソーシング、細かい指示や管理を行いたい場合は人材派遣が最適です。

アウトソーシングの特徴

アウトソーシングは、委託企業と委託先の間で業務委託契約を締結します。この契約は請負・委任・準委任などの形態をとり、業務の遂行や成果物の納品を一任する内容となっています。

業務委託契約の仕組み

業務委託契約は、委託企業が特定の業務を外部の企業や個人事業主(委託先)に依頼する契約形態です。主に以下3つの種類があります。

| 契約形態 | 報酬対価 | メリット | デメリット |

| 請負 | 仕事の結果(成果物) | ・クオリティが担保された成果物を期待できる ・予算管理が容易 | ・検収基準を明確にする必要がある ・仕様変更時の費用負担が発生する可能性がある |

| 委任 | 法律行為 | ・専門家に依頼可能 ・手続きの手間を省ける | ・委任先の不備は委託企業の責任になる ・報酬が高額になりがち |

| 準委任 | 労働(業務)の実施 | ・成果物が明確ではない仕事を依頼することが可能 ・契約内容を柔軟に設定や変更できる | ・クオリティのコントロールが難しい ・契約期間が伸びると報酬が高くなる |

契約形態は、どのような業務を外部に委託したいかで決めることが重要です。

以下の記事では、人材派遣と業務委託の違いについて詳しく解説しています。あわせてご覧ください。

委託先による業務遂行と管理

アウトソーシングでは、委託企業は業務要件の提示と成果物の検収を担当し、業務は委託先が独自の裁量と責任のもとで遂行します。業務の進捗管理やスケジュール調整、問題発生時の対応策も、委託先が行う仕組みです。

これにより委託企業は、人員の配置や業務の割り振り、休暇対応など、細かな人員業務管理から解放されるメリットがあります。

ただし、業務の円滑な進行のためには、定期的な報告会や進捗確認の場を設けることが重要です。

成果物の納品責任

アウトソーシングの業務委託契約では、契約書に明記された成果物の品質や納期について、委託先が責任をもって納品する義務があります。例えば、委託先には以下のような責任が発生します。

- 品質保証:契約で定められた品質基準を満たす成果物の提供

- 納期遵守:合意された期限内での成果物の納品

- 不備対応:納品物に不備があった場合の修正や再納品

アウトソーシングでは、「何を」「いつまでに」「どのような品質で」納品するかが契約の核心となります。そのため、契約時には成果物の具体的な仕様や検収基準を明確にしておくことが重要です。

曖昧な契約内容は後のトラブルの原因となるため、委託企業と委託先の双方が納得できる形で責任範囲を定めておくとよいでしょう。

料金体系と支払い方法

アウトソーシングの料金体系は、業務内容や企業規模、作業の複雑さによって大きく異なります。一般的には、以下の料金体系が主流となっています。

| 料金体系 | 概要 |

| 従量単価 | 処理した業務件数に比例して料金が発生する。業務量の変動に合わせて費用も変動するため、繁閑の差が大きい業務に適している 例:データ入力1件あたり○○円、書類作成1通あたり○○円 |

| 固定額 | 業務ごとに決まった金額を支払う。予算管理がしやすく、定型業務の委託に向いている 例:総務業務一式で月額15万円、労務管理サポートで月額3万円 |

アウトソーシングは、実際にかかった人員や時間ではなく、成果物に対して報酬を支払います。

業務内容によって相場は大きく異なり、総務業務であれば時間単位で2,000〜4,000円、労務管理サポートであれば月額2万〜5万円、給与計算であれば月額2万〜20万円程度が一般的です。

アウトソーシングについては、以下の記事も参考にしてください。

アウトソーシングとは?活用メリット・デメリット、導入ステップまで徹底解説

人材派遣の特徴

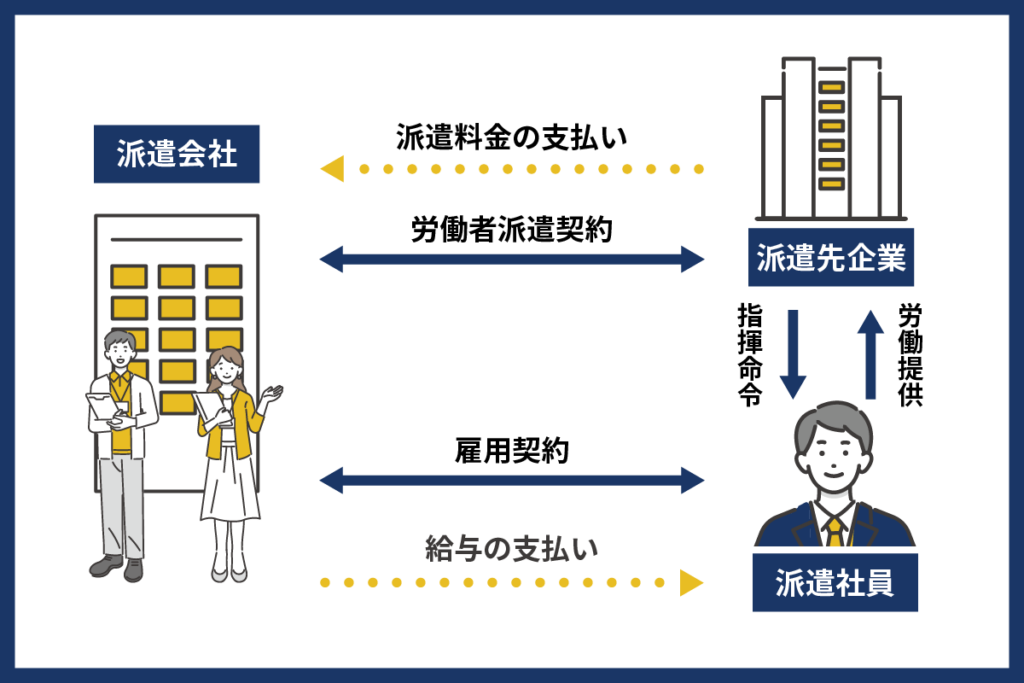

人材派遣は「労働者派遣契約」に基づくサービスで、派遣先企業が派遣会社から必要なスキルをもった人材(派遣社員)を借り受ける仕組みです。

人材派遣では、「派遣会社 – 派遣社員間の雇用契約」と「派遣会社 – 派遣先企業間の労働者派遣契約」という2つの契約関係が存在します。派遣先企業は派遣社員に直接指揮命令できますが、雇用責任は派遣会社が負います。

労働者派遣契約の仕組み

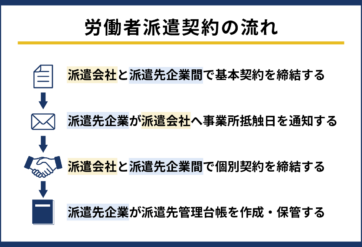

労働者派遣契約とは、派遣会社と雇用関係にある派遣社員を、派遣先企業に派遣して労働に従事させるために必要な契約です。

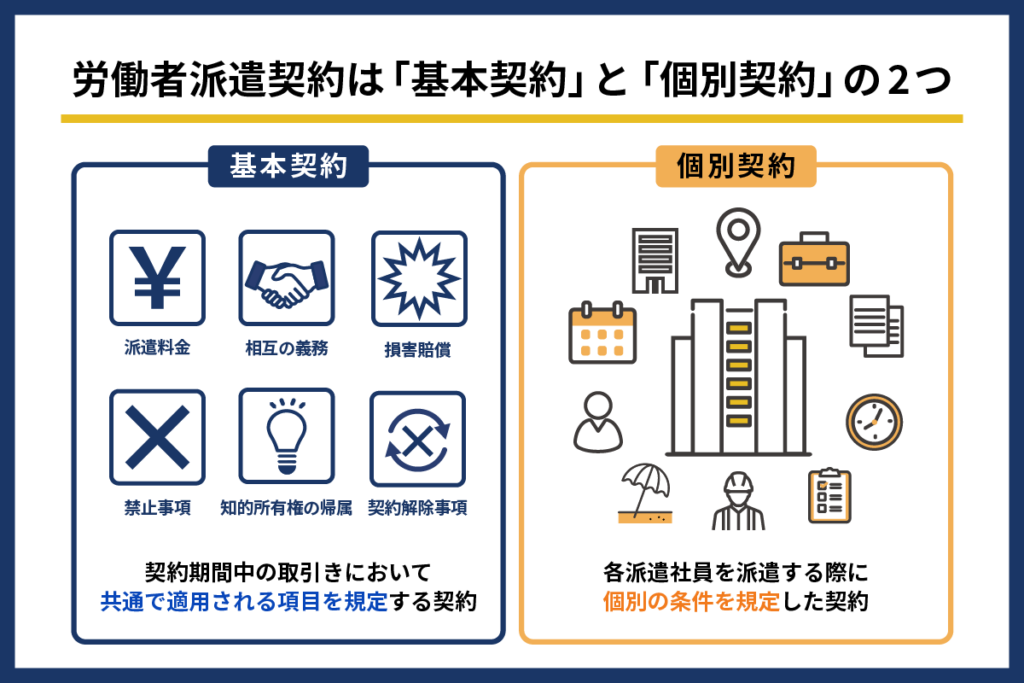

主に「基本契約」と「個別契約」の2種類に分けられます。基本契約では取引の大枠を決定し、個別契約では各派遣社員の具体的な就業条件を規定します。

| 基本契約 | 個別契約 |

| ・派遣料金 ・相互の義務 ・損害賠償 ・禁止事項 ・知的所有権の帰属 ・契約解除に関する事項 | ・就業場所 ・組織単位 ・業務内容 ・業務にともなう責任の程度 ・指揮命令者 ・派遣期間 ・就業日 ・就業時間、休憩時間 ・安全および衛生に関する事項 ・苦情処理に関する事項 ・派遣労働者の雇用安定を図るための措置に関する事項 ・派遣元、派遣先責任者 ・就業日外労働の可否 ・時間外労働 |

基本契約については、締結および契約書の保管義務はありません。しかし、トラブル防止の観点から基本契約を締結し、契約書は保管しておくのが一般的です。

一方、個別契約は労働者派遣法により契約および保管が義務づけられています。保管期間についての定めはありませんが、派遣先管理台帳と合わせて派遣契約終了から3年間保管するのが一般的です。

詳しくは以下の記事も参考にしてください。

派遣先企業による直接指示

人材派遣では、派遣社員は派遣会社と雇用契約を結んでいますが、実際の業務の指揮命令は派遣先企業が行います。

具体的には、契約内であれば以下のような指示が可能です。

- 業務内容や優先順位の指定

- 就業時間内の具体的な作業手順の指示

- 業務遂行上必要な指導

直接指示の仕組みは労働者派遣契約に基づいており、個別契約書には「指揮命令者」として派遣社員に対する指示権限をもつ人の所属部署名・役職・氏名を明記しておく必要があります。

ただし、契約書で定められた業務範囲を超えた指示はできないため、注意が必要です。

労働力提供の責任範囲

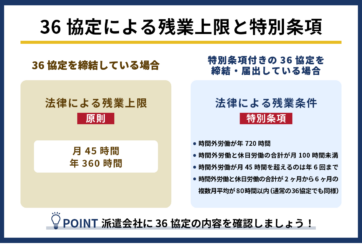

人材派遣では、派遣会社と派遣先企業の間で結ぶ労働者派遣契約によって責任範囲が明確に定められています。派遣社員の労働力提供に関する主な責任は、以下のように分担されます。

| 派遣会社の責任範囲 | 派遣先企業の責任範囲 |

| ・派遣社員の雇用責任(給与支払い、社会保険加入手続き) ・労働契約の締結と管理 ・派遣社員の教育訓練や福利厚生の提供 ・有給休暇の管理と費用負担 | ・業務の指揮命令(具体的な業務指示) ・労働時間や就業場所の管理 ・業務上の安全衛生管理 ・派遣先管理台帳の作成、保管 |

派遣社員は派遣先企業の指揮命令下で働きますが、雇用責任は派遣会社にあります。

なお、派遣期間中に派遣社員が業務上の損害を与えた場合の責任については、事前に基本契約で損害賠償の条件と範囲を定めておくことが一般的です。

時間単価による料金体系

人材派遣では、派遣社員の「実働時間数 × 時間単価」で派遣料金が算出されます。この料金体系の特徴は、派遣社員が実際に働いた時間分だけ費用が発生する点です。

厚生労働省の調査によると、2023年度の派遣料金相場(8時間換算)は、25,337円です。職種別では、以下のような違いがあります。

| 職種 | 派遣料金相場(8時間換算) |

| 全業務平均 | 25,337円 |

| 一般事務従事者 | 17,578円 |

| 営業・販売事務従事者 | 18,813円 |

| 製品製造・加工処理従事者 | 16,452円 |

参考:厚生労働省『令和5年度 労働者派遣事業報告書の集計結果(速報)』

専門的なスキルや知識が求められるエンジニアやIT関連の職種、高い語学力を必要とする通訳などは、一般的な事務職と比べて派遣料金が高くなるでしょう。

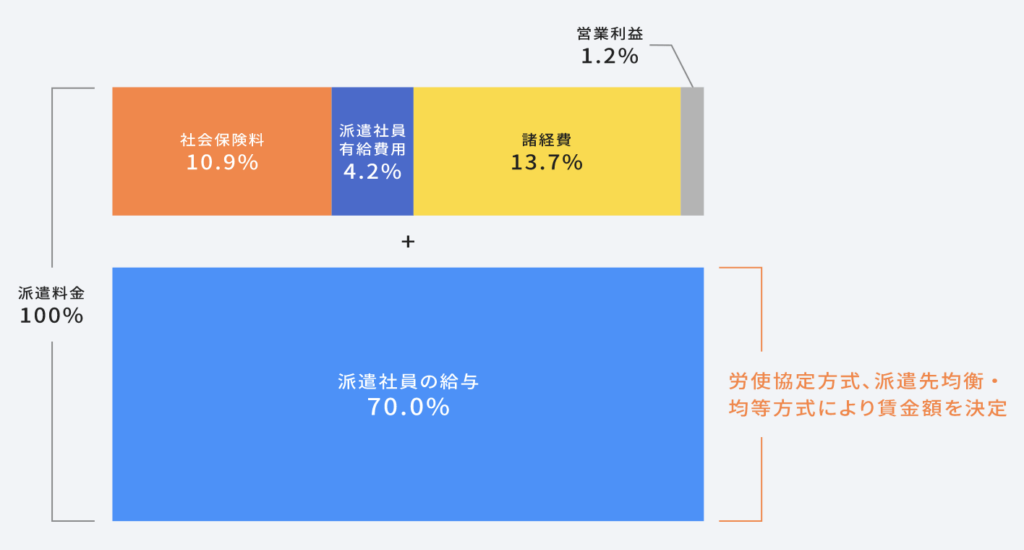

なお、派遣料金には、派遣社員の給与だけではなく、派遣会社のマージンも含まれます。

引用:一般社団法人 日本人材派遣協会『データ』

マージンには、社会保険料や有給費用、諸経費、営業利益が含まれます。多くの派遣会社では、派遣料金のうち約70%が派遣社員の給与で、残り約30%がマージンですが、マージン率は各派遣会社によって異なります。

とはいえ、マージンには社会保険料や教育訓練費などが含まれているため、マージン率が低いほど良いわけではありません。マージン率が高ければ教育体制が充実している、派遣社員の定着率が高いなど、派遣先企業にもプラスの影響が出る可能性があります。

派遣の料金やマージン率については、以下の記事で詳しく解説しています。

アウトソーシング活用のメリットとデメリット

アウトソーシング活用のメリットとデメリットは、以下のとおりです。

| メリット | デメリット |

| ・コア業務への集中効果 ・専門性とノウハウの活用 ・コスト削減と効率化 ・業務品質の向上可能性 | ・業務管理の複雑化リスク ・情報漏洩とセキュリティ懸念 ・社内ノウハウ蓄積の困難さ |

実際の活用にあたっては、これらを正確に把握して自社の状況に適した判断をすることが重要です。

メリット1. コア業務への集中効果

アウトソーシングにより、限られた人材をコア業務に配置でき、ノンコア業務の負担から解放されるでしょう。社内の業務効率が向上し、経営戦略の実行に集中できます。

特に近年は、労働人口の減少により、人手が不足している企業が多くあります。このような状況下では、自社社員を自社の強みを活かせる業務に集中させることが競争力維持の鍵です。

メリット2. 専門性とノウハウの活用

アウトソーシングの大きな強みは、専門企業がもつ高度な知識とノウハウを自社に取り込めることです。特にITや経理などの専門分野では、内製化に必要な人材確保や教育に多大なコストと時間がかかります。

例えば、以下の専門領域では外部リソースの活用が効果的です。

- IT分野:システム開発やサーバー運用など高度な技術が必要な業務

- 経理・会計:税務や会計基準の専門知識を要する業務

- データ分析:ビッグデータ活用のための分析スキル

近年のDX推進により、多くの企業が専門的なデジタルスキルをもつ人材確保に苦戦しています。

アウトソーシング先は特定分野に特化しているため、最新の技術動向や業界知識を常に更新しています。これにより自社では育成困難な専門性を、初期投資なく迅速に活用することが可能です。

メリット3. コスト削減と効率化

アウトソーシングの魅力の一つが、コスト削減と効率化です。社内で業務を行う場合と比較すると、以下のようなコスト面でのメリットがあります。

- 募集広告費、選考にかかる人件費が不要

- 業務に必要な専門知識をもつ人材活用で、教育・研修費が削減できる

- 社会保険料や福利厚生にかかる費用が発生しない

- 作業場所の確保が不要で、オフィススペースの削減につながる

また、費用面では固定費から変動費へのシフトが可能になります。繁忙期だけ依頼したり、業務量に応じて柔軟に調整したりできるため、無駄なコストを発生させません。

さらに、専門業者のノウハウや最新技術の活用により、業務プロセスの効率化も実現します。例えば、データ入力や集計作業などは、専門スキルをもつスタッフが行うことで、作業スピードと正確性が大幅に向上します。

メリット4. 業務品質の向上可能性

アウトソーシングを活用すると、業務品質が向上する可能性があります。専門のアウトソーシング企業は、特定分野に特化したノウハウや最新技術をもっているため、自社で行うより高品質なサービス提供を期待できます。

専門的知識をもつスタッフによる業務遂行に加え、品質管理の仕組みが確立されていたり、最新のテクノロジーやツールを活用していたりする場合もあるでしょう。業界標準や法令遵守に関する知見も豊富です。

特に、企業の業務プロセスを丸ごと外部の専門業者に委託するBPO(ビジネスプロセスアウトソーシング)サービスを提供する企業では、業務プロセスの改善提案も含めたサービス提供を行うケースが増えています。

単なる人材不足の解消だけでなく、業務そのものの効率化や品質向上につながる提案を受けられることが大きなメリットです。

デメリット1. 業務管理の複雑化リスク

アウトソーシングでは、業務の指揮命令権が委託先にあるため、業務管理が複雑化するリスクがあります。特に、以下のような課題が発生しやすいでしょう。

- 業務の進捗状況が見えにくくなる

- 問題発生時の対応が間接的になり、解決までに時間がかかる

- 社内と委託先との業務連携に齟齬が生じやすい

また、複数の業務をアウトソーシングしている場合、それぞれの委託先との調整や品質管理に多くの時間を要することがあります。

例えば、経理業務と人事業務を別々の会社に委託している場合、それぞれの窓口担当者とのコミュニケーションコストが発生します。さらに、業務の境界部分での責任の所在が曖昧になりやすく、トラブル発生時の対応が複雑化することもあるでしょう。

こうした複雑化は、本来コア業務に集中するためのアウトソーシングが、逆に管理工数の増加を招くというジレンマを生じさせる可能性があります。

デメリットを上回る活用のためのポイント

業務管理の複雑化リスクを軽減するには、以下の対策が効果的です。

- 定期的な報告会議を設定し、委託先との情報共有を密に行う

- KPI(重要業績評価指標)を明確に設定し、成果の可視化を図る

- プロジェクト管理ツールを共有し、リアルタイムで進捗状況を確認できる環境を整える

これらの取り組みにより、業務の進捗状況を常に把握でき、問題が発生した際も早期対応が可能になります。また、委託先との定期的なコミュニケーションは相互理解を深め、業務の質向上にもつながります。

特に重要なのは、契約前の段階で管理方法や報告体制を明確に取り決めておくことです。これにより、アウトソーシング開始後のミスコミュニケーションを防ぎ、スムーズな業務移行が実現できます。

さらに、双方の担当者を明確にすることで、責任の所在が明確になり、問題解決のスピードも向上します。

デメリット2. 情報漏洩とセキュリティ懸念

アウトソーシングを活用する際の懸念点として、機密情報の漏洩リスクが挙げられます。自社内で完結していた業務を外部委託すると、顧客情報や企業秘密などの重要データが社外に流出するリスクが高まります。

特に注意すべき点は、以下のとおりです。

- 委託先のセキュリティ体制の不備

- 教育不足による意図しない情報漏洩

- 複数の企業が関わることによる情報管理の複雑化

- クラウドサービス利用にともなうデータ保管場所の不透明さ

このようなセキュリティリスクは、一度発生すると企業の信頼性を大きく損なうだけでなく、法的責任や賠償問題に発展する可能性もあります。

業務効率化やコスト削減というメリットを享受するためには、このセキュリティ面の課題を適切に評価し、対策を講じることが不可欠です。

デメリットを上回る活用のためのポイント

アウトソーシングの情報漏洩とセキュリティ懸念に対策するためには、以下のポイントを押さえることが重要です。

| 対策 | 詳細 |

| 適切な委託先選定と事前審査 | ・情報セキュリティ認証(ISO27001など)取得を確認する ・過去の漏洩事故の有無を確認する ・セキュリティ対策の実施状況を確認する |

| 契約内容の明確化 | ・NDA(秘密保持契約)で情報漏洩時の罰則規定を明確にする ・アクセス権限を制限し、必要最小限の情報アクセスに限定する ・定期的な監査実施権利を契約に含める |

| 継続的なモニタリング体制 | ・定期的にセキュリティ監査を実施する ・情報アクセスログを定期的に確認する |

これらの対策を講じると、外部委託にともなう情報漏洩リスクを低減することが可能です。

デメリット3. 社内ノウハウ蓄積の困難さ

アウトソーシングは、業務を外部に委託することで、社内にノウハウが蓄積されにくくなります。長期間にわたって業務を外注し続けると、以下の問題につながる可能性があります。

- 業務プロセスの詳細が社内で把握できなくなる

- 将来的に内製化を検討した際に必要な知識やスキルが不足する

- 業務改善や新規展開の際に自社判断が難しくなる

特に重要な業務を将来的に再び自社で行う計画がある場合、知識の断絶が生じるでしょう。

デメリットを上回る活用のためのポイント

社内ノウハウが蓄積されにくい課題を克服するには、計画的な知識移転の仕組みづくりが重要です。以下のポイントで対応しましょう。

| 対策 | 詳細 |

| ナレッジ共有の仕組み構築 | ・委託先との定期的な技術共有会の開催 ・業務プロセスや専門知識のドキュメント化を契約に含める |

| 社内人材の育成計画との連携 | ・委託業務に関連する社員向け研修プログラムの実施 ・委託先との協働プロジェクトによる実践的な学びの場の創出 |

| 段階的な内製化戦略 | ・長期的視点での業務の一部内製化ロードマップの策定 ・委託先からのスキル移転を前提とした契約条項の設定 |

特に重要なのは、アウトソーシング開始時点からの将来的な知識獲得を視野に入れた契約設計です。業務マニュアルや手順書の作成・更新を委託内容に含め、定期的な振り返りミーティングを通じて暗黙知の共有も促進しましょう。

このようなアプローチにより、外部委託しながらも組織としての知的資産を着実に蓄積できます。

人材派遣活用のメリットとデメリット

人材派遣を活用するメリットとデメリットは、以下のとおりです。

| メリット | デメリット |

| ・柔軟な業務指示と調整 ・必要期間のみの活用可能性 ・直接的な業務管理のしやすさ ・即戦力人材の確保 | ・派遣期間の法的制限 ・業務内容の制約 ・管理工数の増加 |

メリットとデメリットを正しく把握し、人材活用方法を選択する参考にしましょう。

メリット1. 柔軟な業務指示と調整

人材派遣では、派遣社員は派遣先企業の指揮命令下で働くため、状況に応じた直接的な業務指示が可能です。以下のような利点が生まれるでしょう。

- 日々変化する業務内容への迅速な対応が可能になる

- 突発的な業務の発生時にもすぐに指示できる

- 業務優先順位の変更がスムーズに行える

- 細かな作業方法の指定や修正が容易になる

例えば、繁忙期に予想外の追加業務が発生した場合でも、その場で派遣社員に直接指示を出せるため、業務の滞りを最小限に抑えられます。また、業務の進捗状況を見ながらリアルタイムで調整することも可能です。

特にイレギュラー対応が多い職場や、日々の状況変化に応じた柔軟な人員配置が必要な環境では、この「直接指示できる」という特性が業務効率を大きく向上させます。

ただし、人材派遣では契約外の業務は依頼できないため、依頼する可能性のある業務についてはあらかじめ労働者派遣契約書に定めておくことが重要です。

メリット2. 必要期間のみの活用可能性

人材派遣の魅力の一つは、必要な期間のみ人材を活用できる点です。企業活動には繁忙期と閑散期があり、常に同じ人員体制が最適とは限りません。

人材派遣を利用すれば、繁忙期だけの一時的な増員対応や産休・育休取得者の代替要員確保など、柔軟な人材活用が可能になります。

例えば、年度末の決算業務や新商品発売時の集中的な業務増加時には、正社員を採用するより派遣社員を活用するほうが効率的です。必要がなくなれば契約終了も可能であるため、人件費の最適化にもつながります。

メリット3. 直接的な業務管理のしやすさ

人材派遣では、派遣先企業が業務の品質管理や成果物のチェックを直接行えるため、管理プロセス全体における主導権をもてます。

以下のような管理面での優位性があるでしょう。

- 業務の標準化や社内ルールを派遣社員にも適用できる

- 社内の品質基準に基づいた評価・改善サイクルを回せる

- 情報セキュリティ管理を自社基準で徹底できる

アウトソーシングは委託先のマネジメント方針に依存することで、自社の期待する管理レベルとの乖離が生じるケースがあります。

一方、人材派遣であれば自社の管理体制に派遣社員を組み込めるため、一貫した品質管理が可能です。さらに、業務の進捗状況や問題点を直接把握でき、リスク管理の観点からも優れています。

トラブル発生時の初期対応も迅速に行えることで、重大な問題に発展する前に解決できる可能性が高まります。

メリット4. 即戦力人材の確保

人材派遣は、即戦力となるハイスキル人材を確保することが可能です。採用活動を行うことなく、必要なスキルや経験をもった人材をタイムリーに活用できます。

例えば、以下のような状況で即戦力確保のメリットが発揮されます。

- 専門的なスキルが必要なプロジェクトの立ち上げ時

- システム導入やデータ移行など特定期間に集中して必要な業務

- 急な欠員補充や産育休代替要員として

また、派遣会社は事前に人材のスキルや適性を評価しています。そのため、派遣先企業の人材要件に合わせ、派遣会社は求める能力をもった人材を効率的に選定できます。

短期的な人材ニーズに対応するだけでなく、実際に業務を行いながら相性を確認できるため、将来的な直接雇用の検討材料としても活用できるでしょう。

ハイスキル人材の派遣については、以下の記事も参考にしてください。

デメリット1. 派遣期間の法的制限

人材派遣を活用する際の最大の制約は、労働者派遣法による派遣期間の制限です。

有期雇用派遣では、同一の事業所における同一の業務に対して、派遣労働者を受け入れられる期間を原則として最長3年と定められています(3年ルール)。

これには、2つの考え方があります。

| 派遣期間の法的制限 | 概要 |

| 事業所単位の期間制限 | 派遣先企業は同じ事業所で派遣社員自体を3年以上受け入れられない |

| 個人単位の期間制限 | 派遣社員個人は3年以上同じ組織で働けない |

この制限により、長期的な人材活用の計画は立てにくくなります。特に専門性の高い業務や、ノウハウの蓄積が重要な業務では、3年という期間制限が大きな障壁となることもあるでしょう。

デメリットを上回る活用のためのポイント

事業所単位の期間制限は、過半数労働組合等の意見聴取を行うことで延長が可能です。また、個人単位の期間制限については、まったく異なる課であれば同じ派遣社員を引き続き受け入れることが可能になります。

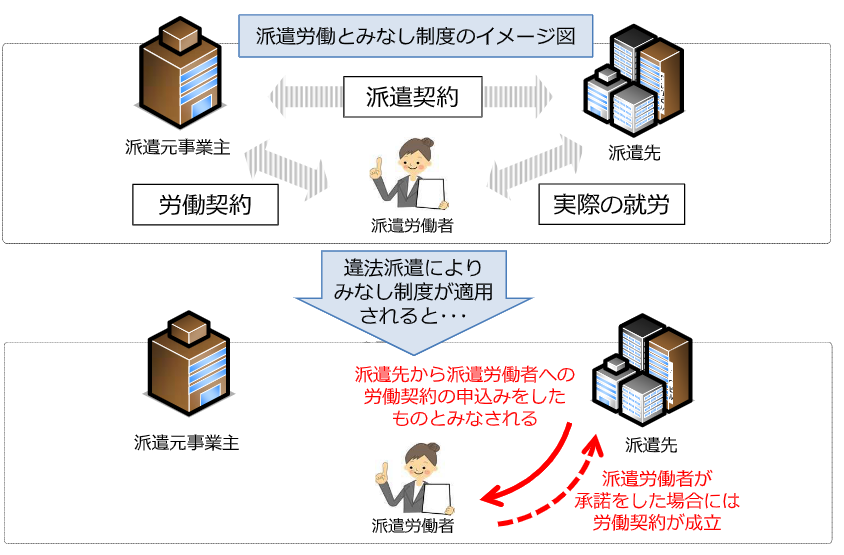

万が一、派遣期間の法的制限に抵触してしまった場合、「労働契約申込みみなし制度」が適用され、派遣先企業が派遣社員に対し、派遣会社と同じ労働条件による直接雇用を自動的に申し込んだとみなされてしまいます。

引用:厚生労働省『派遣元事業主の皆さまへ|労働契約申し込みみなし制度の概要』

受け入れ期間を適切に管理するために、以下の対策も講じましょう。

- 派遣開始日と終了予定日を一元管理するシステムを導入する

- 期間満了の6ヶ月前から計画的な人材移行プランを策定する

- 複数の業務区分を設け、適切なローテーションを検討する

- 将来的な直接雇用(紹介予定派遣)の可能性も視野に入れる

派遣先管理台帳を作成し、各部署の派遣社員の就業状況を人事部門が一括管理すると、法定期間を超過するリスクを未然に防げます。

また、派遣会社との良好な関係構築により、期間満了時に新たな人材をスムーズに受け入れられる体制を整えられます。

3年ルールについては、以下の記事もご覧ください。

デメリット2. 業務内容の制約

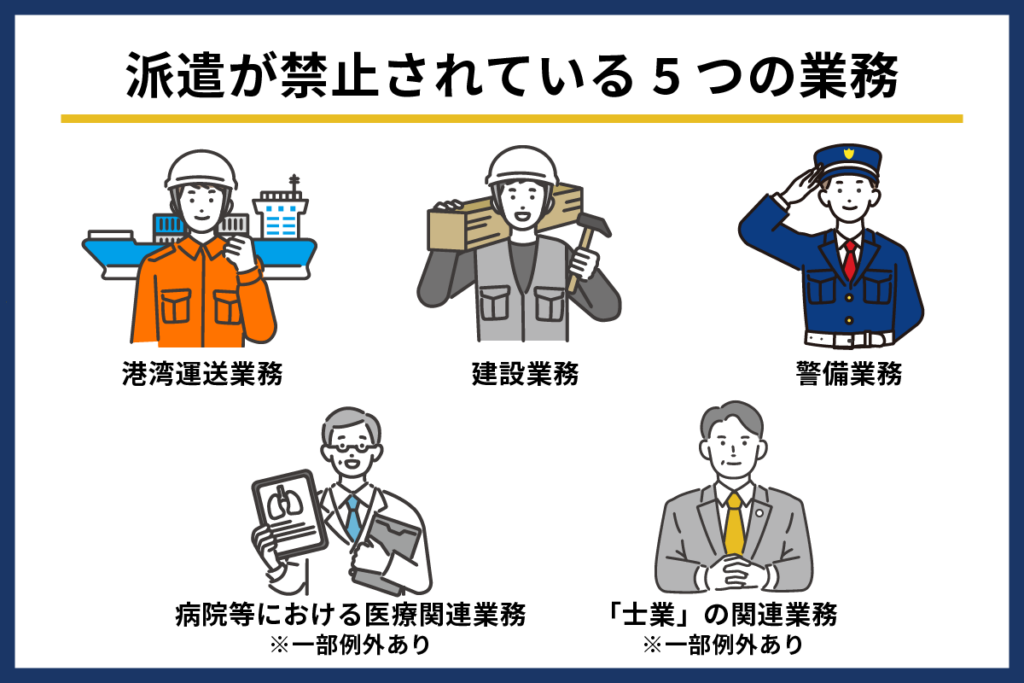

人材派遣を活用する際に直面する重要な制約が、業務内容に関する法的制限です。労働者派遣法では、特定業務への派遣が明確に禁止されています。

派遣社員に依頼できない主な業務は、以下のとおりです(一部例外あり)。

| 業種・分野 | 制限内容 |

| 港湾運送業務 | 港湾における船内荷役・はしけ運送・沿岸荷役・いかだ運送・船積貨物の鑑定や検量などの物流業務 |

| 建設業務 | 土木や建築その他工作物の建設・改造・保存・修理・変更・破壊や解体作業、またはこれらの準備に係わる業務 |

| 警備業務 | 事務所・住宅・興行場・駐車場・遊園地などにおける盗難や負傷を含む事故の発生を警戒し、防止する業務 |

| 病院等における医療関連業務 | 病院等での医師、看護師等の業務 |

| 「士業」の関連業務 | 法律や会計、労務管理等の専門的な知識や資格を必要とする業 |

派遣禁止業務に違反すると、企業イメージの低下だけでなく、罰則として「1年以下の懲役または100万円以下の罰金」が科される可能性があります。

また、「労働契約申込みみなし制度」が適用され、違法派遣があった時点で当該の派遣社員へ労働契約の申込みをしたとみなされます。

デメリットを上回る活用のためのポイント

業務内容の制約に対応するためには、以下のポイントを押さえることが重要です。

- 事前に派遣可能業務を確認し、法的制約を把握する

- 業務範囲を明確に定義したうえで、派遣契約書に詳細を記載する

- 禁止業務と近接する場合は、グレーゾーンを避け明確な線引きを行う

不安な場合は、社労士や弁護士などの専門家や、派遣会社に相談することが大切です。適切な業務設計と人材活用により、法的制約を避けて人材派遣を活用できます。

派遣禁止業務については、以下の記事で詳しく解説しています。

デメリット3. 管理工数の増加

人材派遣を活用する場合、社内管理者の業務負担が増加する場合があります。例えば、以下のような管理業務です。

- 派遣社員への業務指示や進捗管理

- 勤怠管理や就業状況の確認

- 派遣会社とのコミュニケーション

- 社内ルールやシステムの教育

特に複数の派遣社員を受け入れる場合、これらの管理工数は比例して増加します。派遣先企業は指揮命令権をもつため、業務の質を担保するための管理責任も発生します。

デメリットを上回る活用のためのポイント

人材派遣における管理工数の増加を抑えるには、以下の対策が有効です。

- 派遣社員向けオリエンテーション資料の標準化

- 派遣会社との連携強化

- 勤怠管理や業務進捗の可視化ができる業務管理ツールの導入

- 定期的な一括フィードバック体制の構築

これらの工夫により、派遣社員の受け入れにともなう管理工数を最適化しつつ、柔軟な人材活用が可能になります。

アウトソーシングが最適な業務と利用場面

アウトソーシングは、特定の業務特性をもつ場合に大きな効果を発揮します。以下のような業務や場面に適しています。

定型化された継続業務

アウトソーシングは、日々繰り返し発生する定型業務に特に効果を発揮します。これらの業務は手順やフローが確立されており、明確な成果物の定義が可能なため、業務委託契約の形態に適しています。

例えば、以下のような定型業務はアウトソーシングの好適例です。

- 経理における請求書処理や入金管理

- 給与計算や社会保険手続き

- データ入力や資料作成

- 定期的な集計・分析レポート作成

これらの業務は「何を」「いつまでに」「どのような品質で」納品するかを明確に定義できるため、外部委託による効率化が図りやすいのが特徴です。

また、長期的な委託関係を構築することで、業務の標準化や改善提案も期待できます。

高度な専門性が求められる分野

専門知識やスキルが必要な業務は、アウトソーシングの活用が最適です。特に以下のような分野では、自社で人材育成する時間とコストを削減できます。

- IT分野(システム開発、サイバーセキュリティ対策)

- 法務関連(契約書作成、法的リスク管理)

- 会計・税務(財務分析、税務申告)

- マーケティング(データ分析、SEO施策)

これらの分野では常に最新の知識とノウハウが求められるため、KPO(ナレッジプロセスアウトソーシング)と呼ばれる知的業務委託が効果的です。

自社で専門人材を確保することが難しい中小企業にとって、必要なときに必要なだけ専門家の知見を活用できる点が大きなメリットとなります。

長期間の業務委託

長期間にわたって継続する業務は、アウトソーシングに適しています。特に、以下のような業務で活用されています。

- コールセンター運営

- システム保守・運用

- 経理の定型処理

- データ入力や文書管理

長期間の業務委託では、業務の引継ぎコストが分散され、効率化が進みます。委託先も長期的視点で業務改善を提案できるでしょう。

また、担当者の習熟度が上がり品質が向上する、社内リソースを恒常的に解放できるなどのメリットもあります。

長期的な関係構築で単なる「外注先」から「ビジネスパートナー」へと関係が発展すると、業務の深い理解に基づいた提案や改善が期待できます。

バックオフィス業務全般

バックオフィス業務は、企業の中核事業を支える重要な役割をもちながらも、専門性が求められる分野です。アウトソーシングに適した代表的なバックオフィス業務は、以下のとおりです。

- 給与計算、社会保険手続き

- 経費精算、会計処理

- データ入力、書類作成

- 電話対応、メール処理

これらの業務は定型化しやすく、専門事業者への委託で効率化が図れます。特に中小企業では、専任担当者を置くより外部委託によるコスト削減効果が期待できます。

また、バックオフィス業務のアウトソーシングでは、業務の標準化とマニュアル整備が進むため、属人化を防ぎ、業務品質の安定化にもつながります。法改正への対応も委託先が適切に行ってくれるため、コンプライアンスリスクの軽減も実現できるでしょう。

IT・システム関連業務

IT・システム関連業務は、アウトソーシングとの相性が良い分野です。IT・システム関連のアウトソーシング例は、以下のとおりです。

| 委託業務 | 主な内容 |

| システム開発 | 業務システム構築、Webアプリ開発など |

| インフラ管理 | サーバー・ネットワーク保守、監視 |

| ヘルプデスク | 社内IT機器のサポート、トラブル対応 |

システム開発やネットワーク管理、サーバー保守など、専門性の高いスキルが求められる業務を外部委託すると、以下のようなメリットが得られます。

- 専門的な技術者の確保が容易になる

- 最新技術への対応が迅速に行える

- 24時間365日の監視・保守体制の構築が可能になる

- 自社でIT人材を育成するコストを削減できる

特に中小企業では、自社内にIT部門をもつことが難しいケースが多く、システム開発や保守・運用の一括委託で、効率的なIT環境を整えられます。

経理・会計業務

経理・会計業務は、アウトソーシングの代表的な活用分野です。特に、以下のような業務が外部委託に適しています。

- 給与計算、勤怠管理

- 請求書発行、入金管理

- 財務諸表、決算書類の作成

- 税務申告書の作成、申告代行

- 経費精算処理

専門的な知識をもつ会計事務所や経理代行サービスに委託すると、法令遵守の確実性が高まります。

特に中小企業では、専任の経理担当者を置くより、必要な業務だけを外部委託すると大幅なコスト削減が可能です。

人事・総務業務

人事・総務業務は、企業の基盤を支える重要な機能でありながら、アウトソーシングとの相性が非常に良い業務です。以下のような業務が、特にアウトソーシングに適しています。

- 給与計算、社会保険手続き

- 採用業務の一部(書類選考、面接調整など)

- 福利厚生プログラムの運営

- 文書管理、備品管理

アウトソーシングを活用する際は、自社のコア人事機能(評価制度設計や人材育成戦略など)は内部に残し、定型的・専門的な業務を外部委託するバランスが重要です。

また、情報セキュリティ対策や個人情報保護の観点から、信頼できるパートナー選びが成功の鍵となります。

人材派遣が最適な業務と利用場面

人材派遣は、以下のような場面で特に効果を発揮します。

- 繁忙期の一時的な人員増強

- イレギュラー対応が多い業務

- 短期間のプロジェクト支援

- 欠員補充と緊急対応

- 直接指示が必要な現場業務

- 社内業務フローとの連携が必要な作業

人材派遣は最長3年という期間制限はありますが、必要なときに必要なスキルをもつ人材をすぐに活用できる点が大きな魅力です。

繁忙期の一時的な人員増強

繁忙期やプロジェクトの集中期間など、一時的に人手が必要になる場合には人材派遣の活用が最適です。特に、以下のようなケースで効果を発揮します。

- 季節的な業務量増加(年末年始、決算期、キャンペーン期間など)

- 新製品発売や新サービス開始にともなう一時的な業務増

- イベントやセミナーなど、短期間で集中して人員が必要な場合

人材派遣のメリットは、必要な期間のみ人材を確保できる点です。繁忙期が過ぎれば契約終了となるため、閑散期の人件費負担を抑えられます。

時期によって業務量の変動が大きい企業にとって、人材派遣は効率的な人材活用方法といえます。

イレギュラー対応が多い業務

イレギュラー対応が頻繁に発生する業務では、人材派遣が最適な選択肢となります。派遣社員に対して直接指示できるため、状況変化に応じた柔軟な対応が可能です。

例えば、以下のような業務に効果的です。

- 顧客からの急な要望変更に対応する必要がある

- 日々の状況に応じて作業内容や優先順位が変わる

- マニュアル化が難しく、臨機応変な判断が求められる

派遣社員は自社の指揮命令系統に組み込まれるため、業務内容の変更や新たな指示もスムーズに伝えられます。

また、派遣社員は現場で直接コミュニケーションを取りながら業務を進められるため、予期せぬ事態にも自社社員と連携して対処できます。

短期間のプロジェクト支援

プロジェクト立ち上げや特定期間の業務増加時には、人材派遣の活用が効果的です。以下のようなメリットがあります。

- 即戦力となる人材を迅速に確保できる

- プロジェクト期間に合わせた柔軟な人員配置が可能

- 必要なスキルセットをもつ人材を短期間で導入できる

例えば、システム導入や期間限定キャンペーンなど、明確な終了時期が決まっているプロジェクトでは、正社員採用より派遣社員の活用が合理的です。

プロジェクト内容に応じて必要なスキルをもつ派遣社員を選定できるため、短期間でも高い業務効率を実現できます。また、プロジェクト終了後は契約も終了するため、人件費の最適化にもつながります。

欠員補充と緊急対応

突発的な人員不足や急な欠員が生じた際、人材派遣は迅速な対応が可能です。特に以下のような状況で効果を発揮します。

- 産休・育休取得者の代替要員として

- 病気や怪我による長期休職者の補充

- 退職者が出た際の採用期間中の一時的対応

派遣会社は登録者データベースを保有しているため、多くが数日〜1週間程度で人材を確保できます。予測できない人員変動に対して、柔軟に対応できるでしょう。

直接指示が必要な現場業務

人材派遣は、現場で即時的な業務指示が必要な場面で特に効果を発揮します。例えば、以下のような業務が挙げられます。

- 顧客対応、接客業務

- 状況変化に応じた判断が求められる事務作業

- 社内の他部門と連携しながら進める業務

これらの業務では、業務の進行中に細かい指示や修正が必要になる場合が多く、派遣社員に対して直接指示できる人材派遣の形態が適しています。

また、社内の既存システムやツールを使用する業務も、直接指導しながら効率的に進められる人材派遣が向いています。例えば、受発注管理システムを使った在庫管理業務や、社内独自の顧客管理システムを使用する営業サポートなどです。

社内業務フローとの連携が必要な作業

社内の既存業務プロセスに深く組み込まれている作業については、人材派遣の活用が適しています。以下のような場面では、派遣社員の柔軟な指示対応力が大きなメリットとなります。

- 社内システムへの日次データ入力業務

- 部門間の連携が必要な事務処理作業

- 社内ルールに沿った書類作成や管理業務

これらの業務は、社内の担当者からの直接指示を受けながら作業を進める必要があるため、派遣社員の活用で業務の円滑な遂行が可能になります。

活用シーンについては、以下の記事でも詳しく解説していますので、あわせて参考にしてください。

失敗を避けるための注意点とリスク対策

アウトソーシングや人材派遣を活用する際は、労働者派遣法を正しく理解しておくことが重要です。そのうえで対策を講じると、法的リスクを回避しやすくなります。

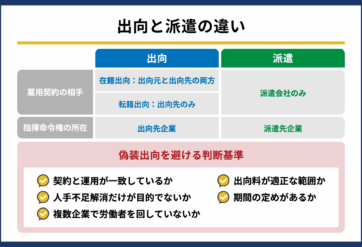

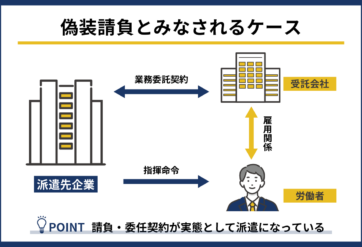

偽装請負の理解と回避

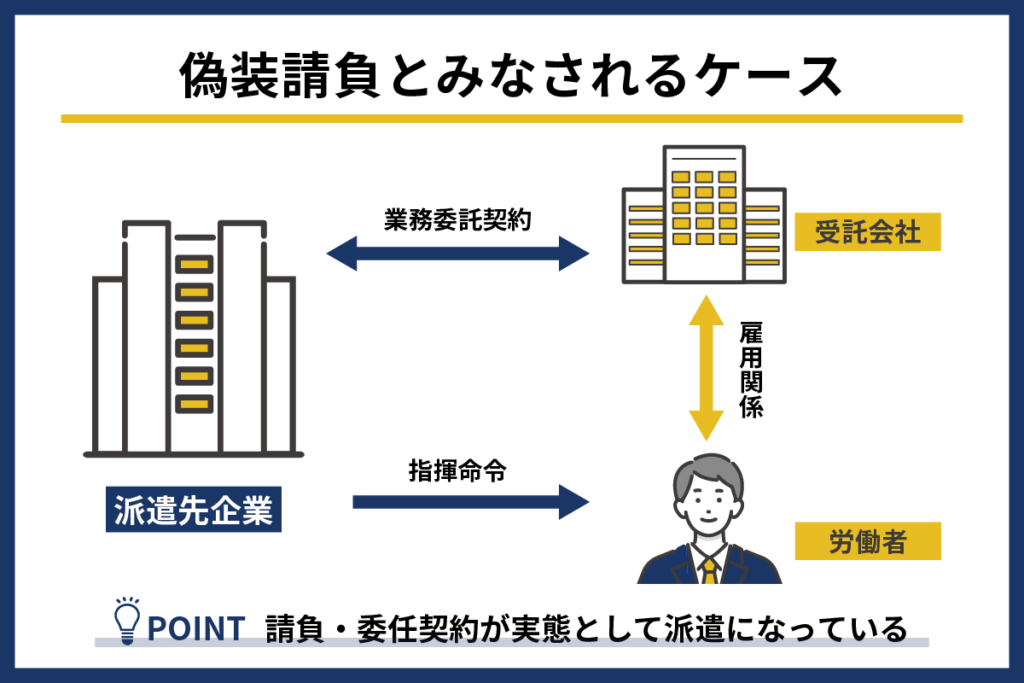

偽装請負とは、契約上は請負や業務委託としながら、実態は派遣となっている状態のことです。

これは労働者派遣法違反となり、企業には1年以下の懲役または100万円以下の罰金、社名公表などの行政処分、労働契約申込みみなし制度の適用といった罰則が課されます。

偽装請負の主な判断基準は、以下のとおりです。

- 業務指示や業務管理を行っていないか

- 業務に使用する備品や資材、資金の支給を行っていないか

- 単なる肉体的な労働力の提供になっていないか

実質的な指揮命令関係があれば、偽装請負になります。

この問題を回避するために、契約書と業務実態の一致を徹底しましょう。指示系統を明確化し、委託先の責任者を通じた連絡体制を構築することが重要です。

また、定期的なコンプライアンスチェックを実施する、業務の成果物と納品方法を明確に定義するなどの方法も有効です。

業務委託と派遣の使い分けを正しく行うと、法令違反のリスクを回避し、効率的な業務運営が可能になります。

偽装請負については、以下の記事も参考にしてください。

契約形態と実態の整合性確保

アウトソーシングと人材派遣を適切に活用するには、契約形態と業務の実態を一致させることが不可欠です。契約書では「業務委託」としていても、実際には指揮命令関係が生じていれば「偽装請負」として法令違反となります。

契約形態と実態の整合性を確保するために、それぞれのルールを正しく把握しておくことが重要です。契約書の形式だけでなく、現場での業務実態が契約内容と一致しているかを定期的に確認しましょう。

業務指示権限の明確化

アウトソーシングと人材派遣の使い分けにおいて最も重要なのが、業務指示権限の明確化です。誤った指示系統は、偽装請負として法令違反になる恐れがあります。

アウトソーシングの場合、指示は委託先の管理者にゆだね、個々の委託先社員へ直接指示はしてはいけません。業務の成果物や納期の指定は可能です。

一方、人材派遣の場合、派遣会社との契約範囲内で派遣社員へ直接指示できます。勤怠管理や業務内容の細かい指示も可能です。

業務委託契約でありながら委託先社員に直接指示を出す「偽装請負」にならないよう、契約書に指示系統を明記し、現場担当者にも周知徹底することが重要です。定期的なコンプライアンスチェックも欠かせません。

派遣期間制限への対応

派遣社員を活用する際に必ず考慮すべきなのが、労働者派遣法で定められた「3年ルール(同一事業所での受入れは最長3年)」です。この制限に対応するには、以下の方法があります。

| 対応 | 詳細 |

| 直接雇用への切り替え | 派遣社員の能力を評価したうえで正社員や契約社員として採用する。採用コスト削減と即戦力確保の両立が可能 |

| 無期雇用派遣の活用 | 派遣会社と無期雇用契約を結んだ派遣社員の受け入れ。期間制限が適用されないため、長期的な人材活用が可能 |

| 事業所単位の期間制限の延長手続き | 過半数労働組合等への意見聴取による延長手続き。抵触日の1ヶ月前までに手続きを完了させる必要あり |

| 組織単位の変更 | 個人単位の期間制限への対処法。派遣社員を別の課やグループへ異動。完全に異なる業務内容であることが条件 |

計画的な人材活用のためには、これらの対応策を事前に検討しておくことが重要です。

自社に最適な選択をするための判断基準

アウトソーシングと人材派遣のどちらが自社に適しているかは、いくつかの重要な判断軸で検討できます。自社の経営戦略や業務特性に合わせて、最適な選択をすることが重要です。

業務特性による判断

アウトソーシングと人材派遣を選択する際、最も重要なのは業務の特性が適しているかです。それぞれの業務特性を以下にまとめました。

| アウトソーシング | 人材派遣 |

| ・業務の流れが標準化されている定型業務 ・専門的な知識やノウハウが必要な業務 ・社外で完結できる業務 ・成果物の品質が明確に規定できる業務 | ・状況に応じた判断や対応が必要な業務 ・社内システムや既存業務との連携が密接な業務 ・直接的な指示や教育が必要な業務 ・短期間の繁忙期対応やプロジェクト業務 |

例えば、日々の状況変化に対応する必要がある接客業務は人材派遣、一定の品質基準で納品される経理業務はアウトソーシングが適しています。

期間と規模による判断

業務の期間と規模は、アウトソーシングと人材派遣のどちらを選ぶかを決める重要な判断材料です。以下のポイントを参考に最適な選択をしましょう。

| 項目 | アウトソーシング | 人材派遣 |

| 期間 | 長期 | 短期(有期雇用派遣は最長3年) ※無期雇用派遣であれば期間制限がないため、長期も可 |

| 規模 | 大規模 | 小規模 |

人材派遣のうち、有期雇用派遣は最長3年という期間制限があります。長期的視点で人材活用を考える場合は、アウトソーシングや正社員登用など、将来的な移行計画も含めて検討するとよいでしょう。

管理体制と予算による判断

自社の管理体制と予算状況も、アウトソーシングと人材派遣の選択において重要な判断基準となります。以下のポイントを考慮して最適な方法を選びましょう。

| 管理体制による判断 | 予算による判断 |

| ・社内に業務管理のリソースが十分ある→人材派遣 ・管理工数を最小化したい→アウトソーシング | ・繁閑に応じて柔軟に人員を調整したい→人材派遣 ・固定費として安定した予算を組みたい→アウトソーシング |

さらに、社内の管理コストと外部委託予算のバランスを検討し、業務管理に多くの工数をかけられない場合はアウトソーシング、予算の柔軟性を重視する場合は人材派遣という選択肢も有効です。

まとめ

アウトソーシングと人材派遣は、業務の外部化という点では共通していますが、契約形態や指揮命令系統、活用目的などにおいて大きく異なります。

自社の状況に合わせた最適な選択をするために、業務特性や期間、管理体制などで検討しましょう。

アウトソーシングを選ぶ際には、偽装請負のリスクを避け、契約形態と業務実態の整合性を確保することが重要です。外部リソースを効果的に活用できると、自社のコア業務に集中し、企業価値を高められます。

事業フェーズに合った「ハイスキル人材」をご紹介

派遣活用で、こんな悩みを抱えていませんか?

-

☑即戦力を早く、安く見つけたい

☑ハイスキル人材を、必要な稼働量だけ確保したい

☑1日でも早く活用したいが、採用要件は下げたくない

募集要件を決めかねている方や、時短採用を検討している方もお気軽にご相談ください。