- 人材派遣の基本

有期雇用派遣とは?無期雇用との違いやメリット・デメリットを解説

有期雇用派遣とは、派遣社員を一定期間のみ企業に派遣する雇用形態です。

派遣先企業の短期的な課題解決に適した人材活用方法であり、近年多くの企業が取り入れています。

「有期雇用派遣のメリット・デメリットを知り、自社にマッチしている働き方なのか見極めたい」と考える人事担当者もいるでしょう。

本記事では、有期雇用派遣の概要から、無期雇用派遣との違い、メリット・デメリット、具体的な活用方法、おすすめの企業まで詳しく解説します。

【無料お役立ち資料】

有期雇用派遣と合わせて知りたい派遣の契約形態

有期雇用派遣を含め、派遣採用のルールは契約形態によって異なります。本資料では派遣採用の契約形態と特徴を解説しています。

有期雇用派遣のメリット・デメリットや、無期雇用派遣との違いについて調べている方におすすめです。

目次

有期雇用派遣とは?

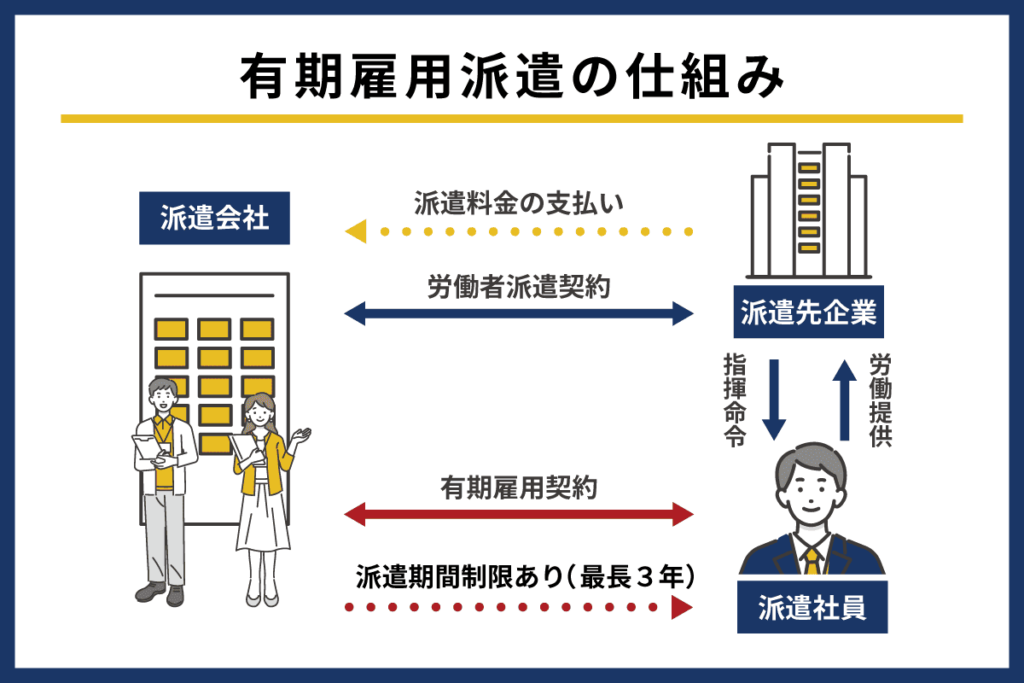

有期雇用派遣とは、派遣社員を一定期間のみ企業に派遣する雇用形態で、主にプロジェクトや一時的な業務増加に対応するために活用されます。「登録型派遣」とも呼ばれます。

最大の特徴は、契約期間が最長で3年間と明確に定められている点です。派遣先企業は、契約期間終了後に有期雇用派遣の利用を終了するか、新たな人材を探す必要があります。

雇用契約は、派遣社員と派遣会社で行うため、派遣社員と派遣先企業に直接的な雇用関係はありません。派遣先企業は柔軟に人材を確保できる反面、中長期的にみると社員の安定した雇用は確保できない課題があります。

まずは、有期雇用派遣とその他の違いをそれぞれ解説します。

無期雇用派遣との違い

無期雇用派遣とは、派遣会社が無期雇用契約を結んだ派遣社員を、派遣先企業に派遣する形態です。

有期雇用派遣との違いは、以下のとおりです。

| 有期雇用派遣(登録型派遣) | 無期雇用派遣(常用型派遣) | |

| 雇用契約期間 | 一定期間(最長3年) | 一定期間(期間の定めなし) |

| 更新のタイミング | (一般的に)3ヶ月更新 | (一般的に)6ヶ月更新 |

| 雇用主 | 派遣会社 | 派遣会社 |

| 給与支払い方法 | 派遣会社から支給 | 派遣会社から支給 |

| 有給休暇・福利厚生 | 派遣会社の規定に従う | 派遣会社の規定に従う |

| 最適な業務 | 特定の短期プロジェクトや業務 | 長期プロジェクトや継続的業務 |

| 派遣社員の働き方 | 派遣期間のみ派遣会社の社員として派遣就業する | 採用選考を経て、派遣会社の社員として入社し、派遣先企業へ派遣就業する |

有期雇用派遣と無期雇用派遣は、どちらも派遣会社が雇用主であるため、給与の支払いや有給休暇・福利厚生などの取り扱いも派遣会社が行います。

大きな違いは雇用契約期間で、有期雇用派遣は最長3年であるのに対し、無期雇用派遣には期間の定めがありません。

短期的に人材を確保して効率的に業務を進めたいのであれば有期雇用派遣、長期的なプロジェクトの推進や将来を見据えて優秀な人材を確保したいのであれば無期雇用派遣の活用がおすすめです。

無期雇用派遣については、以下の記事も参考にしてください。

紹介予定派遣との違い

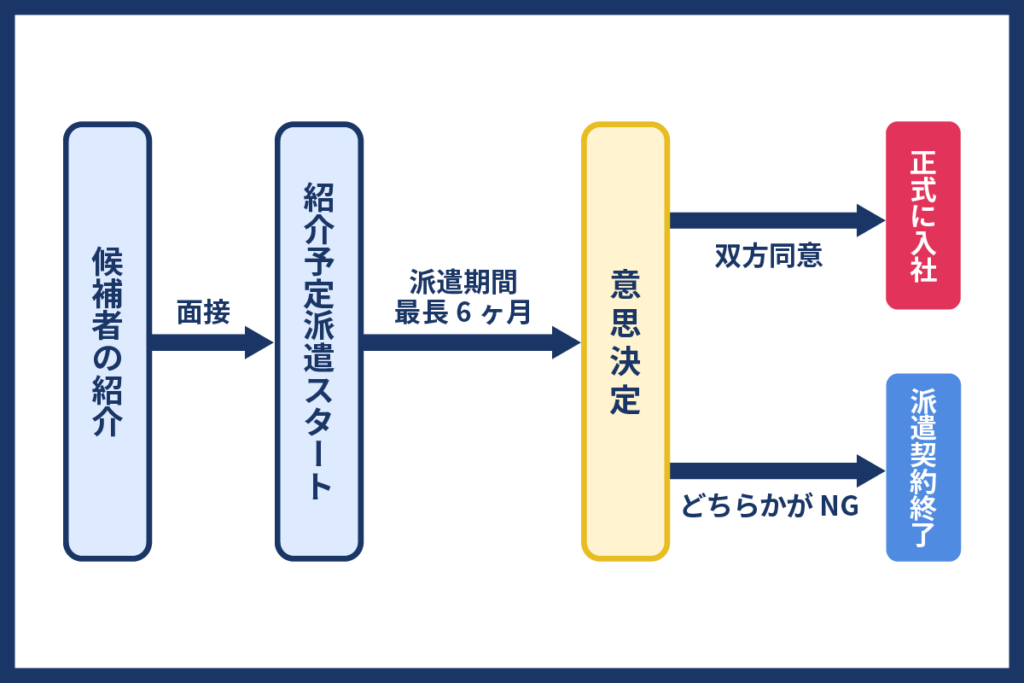

【紹介予定派遣の仕組み】

紹介予定派遣とは、派遣期間終了後に派遣先企業と派遣社員が直接雇用契約を結ぶことを前提に、一定期間、派遣する形態です。

有期雇用派遣との違いは、以下のとおりです。

| 有期雇用派遣 | 紹介予定派遣 | |

| 雇用期間 | 一定期間(最長3年) | 最長6ヶ月の後、直接雇用に切り替えるか検討 |

| 雇用主 | 派遣会社 | 派遣期間中は派遣会社、直接雇用後は就業先企業 |

| 雇用形態 | 間接雇用 | 間接雇用→直接雇用 |

| 有給休暇・福利厚生 | 派遣会社の規定に従う | 派遣期間中は派遣会社の規定に従う、直接雇用後は就業先企業の規定に従う |

有期雇用派遣と紹介予定派遣は、どちらも派遣期間中の雇用主は派遣会社です。紹介予定派遣は派遣期間終了後に直接雇用に切り替えることを前提にしており、移行への合意が成立後は就業先企業が雇用主となります。

紹介予定派遣の場合の派遣期間は、最長6ヶ月です。

紹介予定派遣については、以下の記事で詳しく解説しています。

正社員・契約社員との違い

正社員とは、雇用期間を定めずに就業先企業と労働契約を結ぶ労働者です。また、契約社員は、就業先企業と有期労働契約を結んだ社員を指します。

有期雇用派遣との違いは、以下のとおりです。

| 有期雇用派遣 | 正社員 | 契約社員 | |

| 雇用期間 | 一定期間(最長3年) | 期間の定めなし | 一定期間(原則、最長3年) |

| 雇用主 | 派遣会社 | 就業先企業 | 就業先企業 |

| 雇用形態 | 間接雇用 | 直接雇用 | 直接雇用 |

| 有給休暇・福利厚生 | 派遣会社の規定に従う | 就業先企業の規定に従う | 就業先企業の規定に従う |

間接雇用である有期雇用派遣と違い、正社員と契約社員はどちらも就業先企業と直接雇用契約を締結します。とはいえ、契約社員は原則3年までの雇用期間となっており、その点では有期雇用契約と同じです。

パート・アルバイトとの違い

パート・アルバイトとは、1週間の所定労働時間が、同一の事業所に雇用される正社員に比べて短い労働者を指します。

有期雇用派遣との違いは、以下のとおりです。

| 有期雇用派遣 | パート・アルバイト | |

| 雇用期間 | 一定期間(最長3年) | 無期または有期 |

| 雇用主 | 派遣会社 | 就業先企業 |

| 雇用形態 | 間接雇用 | 直接雇用 |

| 有給休暇・福利厚生 | 派遣会社の規定に従う | 就業先企業の規定に従う |

パート・アルバイトは、雇用期間が無期・有期どちらのケースも存在します。有期であっても、雇用主は就業先企業となります。

雇用形態ごとの特徴については、以下の記事もご覧ください。

有期雇用派遣の派遣期間制限「3年ルール」とは

有期雇用派遣は労働者派遣法に基づく「3年ルール」によって、同一の派遣社員が同一の業務に従事できる期間が最長3年と決められています。

3年ルールは、派遣社員の雇用安定化とキャリアアップを目的としており、もともとは職種が限られていましたが、2015年の改正により全職種に例外なく適用されるようになりました。

派遣先企業は3年を超えて同じ派遣社員を活用できないため、期限到来前に適切な対応をとらなければなりません。

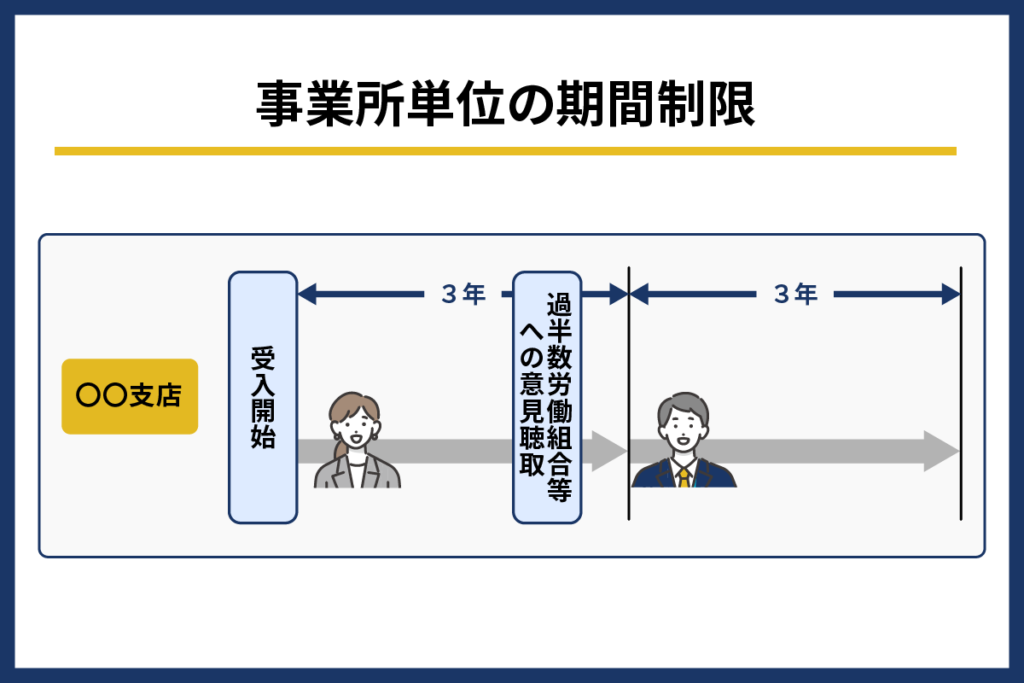

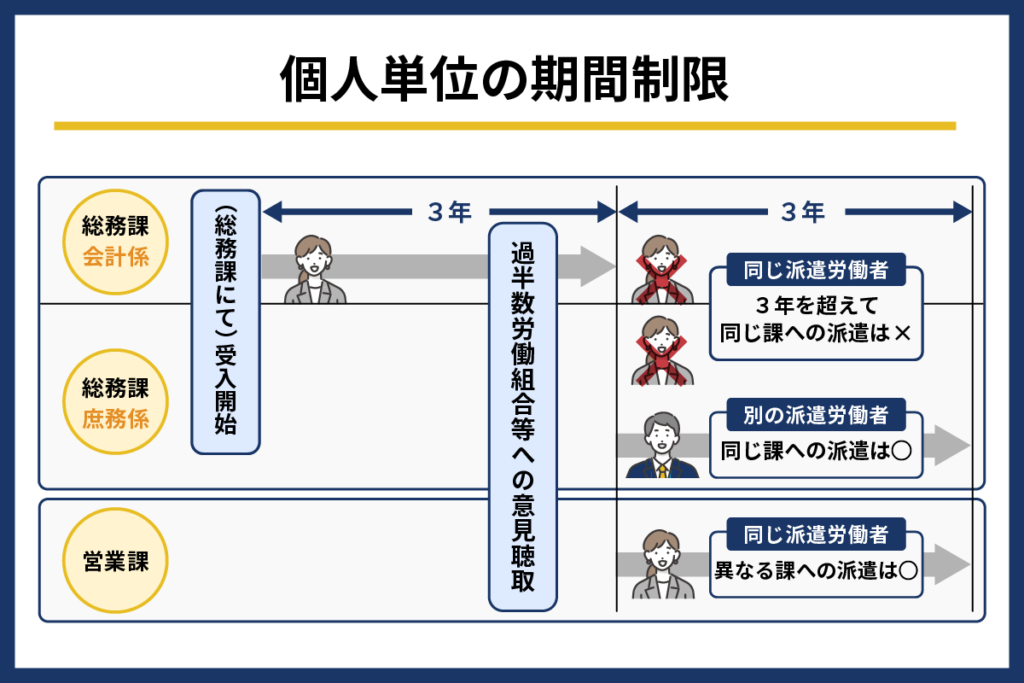

期間制限には、「事業所単位」「個別単位」の2種類があります。

事業所単位の期間制限は、同一の事業所で派遣社員を受け入れられるのが原則3年までとするルールです。更新するためには、過半数労働組合等への意見聴取が必要になります。

一方、個人単位の期間制限は、特定の派遣社員が同一の組織内で就業できるのが原則3年までとするルールです。

受け入れ期間3年を経過した派遣社員をそのまま同じ課に派遣することはできませんが、まったく異なる課への派遣は可能とされています。

個人単位の期間制限(3年)が到来した派遣社員を、別の課に異動させて引き続き受け入れるためには、事業所単位の期間制限が延長されている必要があります。

なお、派遣期間にはクーリング期間という考え方も存在します。クーリング期間とは、派遣終了日から3ヶ月と1日以上経過した後であれば、同じ派遣社員であっても新規の労働者派遣として扱うという考え方です。

とはいえ、期間延長手続きを回避する目的でクーリング期間を利用して派遣を再開する行為は違法であるため、しないように注意しましょう。

例外になるケース

3年ルールは、以下のような特定のケースでは適用されません。

- 派遣会社と無期雇用の契約を締結している労働者(無期雇用派遣)

- 60歳以上の派遣社員

- 終期が明確に決まっているプロジェクトに従事する派遣社員

- 日数限定業務(1ヶ月の労働日数が通常の労働者の半分で、かつ10日以下の業務)に従事する派遣社員

- 出産・育児・介護等で休業する労働者の代替として従事する派遣社員

これらのケースでは「3年ルール」が適用されないため、雇用前にしっかりと確認しておくとよいでしょう。

詳しくは、以下の記事も参考にしてください。

有期雇用派遣を活用する企業側のメリット

有期雇用派遣を活用すると、柔軟に人材を配置できるうえ、採用コストを抑えることが可能です。ハイスキル人材の一時的な確保もでき、正社員転換の機会創出にもつながります。

有期雇用派遣を活用するメリットを紹介しますので、自社のニーズに合うか確認してみましょう。

柔軟に人材を配置できる

有期雇用派遣の活用により、派遣先企業は必要な時期に合わせ、柔軟に人材を配置できます。急な業務量の増加にも迅速に対応できるだけでなく、長期的な人件費負担を軽減できるでしょう。

例えば、繁忙期や特定プロジェクトの期間中のみの人材補充も可能です。

繁忙期のみ派遣を活用する方法は「ビジー型派遣」といいます。業務工数が増加するタイミングで追加人員を配置し、繁忙期以外は必要最低限の人員体制を維持するように必要な期間のみ利用することで、コスト削減効果が期待できます。

詳しくは以下の記事もご覧ください。

採用コストを抑えられる

有期雇用派遣は、派遣会社が候補者のスクリーニングや選定を行うため、面接や採用手続きにかかる労力と費用を軽減できます。

また、派遣社員の給与や福利厚生、労働条件の管理を行うのも派遣会社です。派遣先企業は、直接雇用する場合に比べ、管理にかかるコストも抑えられるでしょう。

派遣先企業は経営資源をより戦略的に活用できます。

人材派遣の料金相場について知りたい方は、以下の記事も参考にしてください。

関連記事:人材派遣の料金相場は?内訳や派遣料金を抑えるポイントを紹介

応募不足やコスト高騰の対策はできていますか?

求人倍率の上昇や時給相場の高騰により、人手不足はさらに深刻化すると予測されています。後手に回らないためには、今から市場トレンドを把握し、採用戦略を見直すことが重要です。

2026年の市場予測データでは、応募を増やすための「リモートワーク頻度」の明記方法や、採用成功のカギとなる「40~50代」即戦力層の活用方法など、具体的な対策を解説しています。

ハイスキル人材を一時的に確保できる

有期雇用派遣は、プロジェクトの特定フェーズや一時的な需要に合わせ、高度な専門知識や経験をもつ人材を必要な期間のみ活用できます。

派遣先企業は専門的なスキルが必要な場面でも迅速に対応でき、効率的に業務を遂行できるでしょう。

ハイスキル人材の派遣活用法については、以下の記事もご覧ください。

正社員転換の機会を創出できる

有期雇用派遣では、派遣先企業と派遣社員の合意のもと、派遣社員を正社員として迎えることが可能です。一般的には、派遣会社が間に入り、派遣社員の意向を確認したうえで正社員としての採用を進めます。

派遣先企業は、派遣社員の実績や適性を確認したうえで正社員として採用できるため、優良な人材を確保しやすくなるでしょう。

【無料】人材派遣の依頼から受け入れまでの流れを解説

人材派遣を成功させるためには、依頼から受け入れまでの事前準備が欠かせません。

<この資料で分かること>

・派遣の依頼から受け入れまでの流れと必要な準備

・失敗しない「要件定義」のコツ

・コストを抑える派遣の活用方法

有期雇用派遣を活用する企業側のデメリット

有期雇用派遣は上手に活用すれば大きなメリットがありますが、一方でデメリットもあります。

例えば、ノウハウやナレッジを蓄積しづらい、人材の流動化にともなって知識・スキルが流出する恐れがある、長期的な組織力の向上につながりにくいなどが挙げられるでしょう。

活用前には、有期雇用派遣を活用するデメリットを把握しておくことが重要です。

ノウハウやナレッジを蓄積しづらい

期間が制限されている有期雇用派遣は、派遣社員が業務の流れや企業特有のプロセスを理解し始めたころに契約終了となるケースがあります。

企業内に重要な知識や技術が蓄積されないうえ、同じ業務を新たな派遣社員に再度教える必要も生じるでしょう。その結果、企業の成長や競争力の強化が阻害されるリスクがあります。

派遣先企業は、派遣社員を有効に活用するために、ノウハウやナレッジの共有方法を工夫し、継続的な教育体制とフォローアップ方法を確立しておくことが重要です。

人材の流動化にともなって知識・スキルが流出する恐れがある

契約期間が定められている有期雇用派遣は、一定の期間が過ぎると派遣社員が他の企業に移る可能性があります。

派遣社員が獲得した企業内の専門知識やスキルが、契約終了とともに失われてしまい、高度な専門知識や技術を必要とする業務では大きな痛手となるでしょう。

また、自社で培った知識やスキルが、他のライバル企業の成長につながり、企業の競争力や生産性の低下を招くリスクがあります。

長期的な組織力の向上につながりにくい

有期雇用派遣は契約期間が限られているため、派遣社員が派遣先企業の文化や価値観に深く馴染む前に契約終了となる可能性があります。

派遣社員が派遣先企業で主体的に活動し、長期的な視点での改善提案やリーダーシップを発揮するのは困難といえるでしょう。

さらに、正社員と派遣社員の間に心理的な壁が生じ、チームの一体感や協力体制の構築が難しくなる場合もあります。企業全体の結束力や組織力の強化ができず、長期的な成長や持続可能な発展を妨げるリスクが生じます。

派遣先企業は正社員と変わらない対応を心がけ、適切なマネジメントとフォローを徹底することが重要です。

有期雇用になる派遣社員のメリット・デメリット

有期雇用になると、派遣社員にとっては以下のメリット・デメリットがあります。

| メリット | デメリット |

| ・希望通りの働き方ができる ・書類作成や企業面接を避けられる ・派遣会社のサポートを受けられる | ・同じ職場で最長3年しか働けない ・30日以下で働くには仕事内容や対象者が限定される |

30日以内の人材派遣は「日雇い派遣」と呼ばれ、原則禁止されています。ただし、労働者の権利保護、雇用の安定性確保という目的に反しないケースでは、例外的に認められています。

詳しくは、以下の記事もご覧ください。

有期雇用派遣の受け入れの流れ

有期雇用派遣を受け入れる流れのイメージがつかめると、スムーズな活用が可能になります。具体的な流れは、以下のとおりです。

- お問い合わせをする

- 派遣会社から連絡を待つ

- 採用要件定義を実施する

- 派遣会社が候補者を選定する

- 必要に応じて職場見学を実施する

各ステップを解説します。

STEP1:お問い合わせをする

まずは、有期雇用派遣を取り扱う派遣会社に問い合わせます。

利用したい人材サービスのWebサイトにあるお問い合わせフォームの他、電話・メールで連絡しましょう。

STEP2:派遣会社から連絡を待つ

お問い合わせ完了後、一般的には1〜3営業日程度で連絡が来ます。

具体的なご要望をヒアリングする日時等を確定するため、スケジュールを確認しておきましょう。

STEP3:採用要件定義を実施する

ヒアリングで、人材採用の要件定義をします。

業務内容や求めるスキルなど、具体的な要望を伝えておくと、派遣会社が要件に合う人材を選定しやすくなります。

なお、人材派遣では以下のように派遣が禁止されている業務があるため、該当していないかあらかじめ確認が必要です。

| 派遣禁止業務 | 詳細 |

| 港湾運送業務 | 港湾における船内荷役・はしけ運送・沿岸荷役・いかだ運送・船積貨物の鑑定や検量などの物流業務 |

| 建設業務 | 土木や建築その他工作物の建設・改造・保存・修理・変更・破壊や解体作業、またはこれらの準備に係わる業務 |

| 警備業務 | 事務所・住宅・興行場・駐車場・遊園地などにおける盗難や負傷を含む事故の発生を警戒し、防止する業務 |

| 病院等における医療関連業務 | 医師、歯科医師、薬剤師、看護師などの業務 |

| 「士業」の関連業務 | 法律や会計、労務管理等の専門的な知識や資格を必要とする業務 |

ただし、一部例外もあります。詳しくは、以下の記事で確認できます。

STEP4:派遣会社が候補者を選定する

候補者は、派遣会社が選定します。派遣先企業が派遣社員を選定することは「派遣特定行為」であり、労働者派遣法違反となるため注意が必要です。

選定後、派遣会社からメール、もしくは電話で候補者が紹介されるでしょう。この際、事前のヒアリングで伝えたとおりの人材であるかどうか、よく確認することが重要です。

派遣特定行為については、以下の記事も参考にしてください。

STEP5:必要に応じて職場見学を実施する

紹介された候補者を確認し、派遣会社に連絡します。

採用確定後は、就業開始までに今後どのように対応していくのか、派遣会社や派遣社員と認識をすり合わせます。職場見学の希望があった際は丁寧に対応しましょう。

職場見学とは、就業を検討している派遣社員に自社を見学してもらう取り組みです。その目的は、あくまで派遣社員の不安軽減になります。

職場見学や派遣社員の受け入れについては、以下の記事で詳しく解説しています。あわせてご覧ください。

有期雇用派遣の活用がおすすめの企業

自社で有期雇用派遣を利用するか悩んでいる場合、おすすめの企業を参考にする方法があります。

有期雇用派遣の活用がおすすめの企業例を4つ紹介します。

- 時期によって繁忙期・閑散期の差が激しい企業

- 専門スキルをもつ人材が一時的に必要な企業

- 産休・育休をとる予定の社員がいる企業

- フルタイムほどの工数は必要ではないが、スキルを求める企業

時期によって繁忙期・閑散期の差が激しい企業

有期雇用派遣は必要な期間のみ人材を活用できるため、繁忙期と閑散期の差が大きい企業にとって有効な選択肢です。

繁忙期には業務量が増加する傾向にあり、閑散期も労働する正社員の場合は待機コストがかかってしまいます。

有期雇用派遣であれば、繁忙期のみ依頼する「ビジー型派遣」や、短日数・短時間で依頼する「時短派遣」、1人分のフルタイム業務を複数のパートタイム派遣社員で分担する「シェア型派遣」など、柔軟な活用が可能です。待機コスト削減と効率的な業務遂行が実現できるでしょう。

応募不足やコスト高騰の対策はできていますか?

求人倍率の上昇や時給相場の高騰により、人手不足はさらに深刻化すると予測されています。後手に回らないためには、今から市場トレンドを把握し、採用戦略を見直すことが重要です。

2026年の市場予測データでは、応募を増やすための「リモートワーク頻度」の明記方法や、採用成功のカギとなる「40~50代」即戦力層の活用方法など、具体的な対策を解説しています。

専門スキルをもつ人材が一時的に必要な企業

新規事業立ち上げや株主などの投資家に対して行う広報活動など、一時的に専門スキルが欲しいと考えている企業にも、有期雇用派遣がおすすめです。

このような企業では一般的に、数ヶ月以上もの間、中途採用者を募集して専門スキルの確保を狙います。

有期雇用派遣は、さまざまな専門スキルをもった人材がいるため、わずか数日で採用が決まるケースもあるでしょう。

挑戦したい事業があるものの専門スキルをもった人材の確保ができない、一時的な業務のために人材を雇用するリスクを背負えないとお困りの企業に効果的といえます。

ビースタイルスマートキャリアは、専門スキルをもつ人材を豊富にそろえており、即戦力になる派遣社員を活用いただけます。

以下の事例では、デザイナーにおけるハイキャリアの派遣事例を紹介しています。これらの事例では、経歴を活かして、業務も対応してもらえるイメージがわいたとのことで導入を決めていただけました。

派遣人材の経歴や就業条件、人柄なども紹介しておりますので、ぜひ以下のページもご覧ください。

産休・育休をとる予定の社員がいる企業

人手が足りていない状態で産休・育休を取得する社員がいる場合、企業は代わりとなる人材を確保して、業務の停滞や品質低下を防ぐ必要があります。

この場合に正社員を雇用すると、産休・育休で休職していた社員が復職した場合でも継続して雇用しなければならず、企業にとってはリスクが大きいといえます。

有期雇用派遣であれば、即戦力となる人材を即座に確保できるうえ、雇用期間を柔軟に設定可能です。休職期間に合わせた最適な人材配置ができるでしょう。

人材の管理は派遣会社が行うため、派遣先企業は労務管理の負担も軽減できます。

フルタイムほどの工数は必要ではないが、スキルを求める企業

有期雇用派遣は、フルタイムほどの工数は不要なものの、高度なスキルや専門的な知見が求められるポジションにも最適です。

具体的には、以下のような業務が挙げられます。

- 月次や四半期の決算業務、予算管理など、特定の期間や業務に限定された財務分析

- 採用活動のピーク時や労務トラブル対応、研修の企画・実施

- キャンペーンやプロモーションの企画・運営、データ分析による市場調査

- システム導入時のサポートや短期間のプロジェクト管理

このような業務では、即戦力かつ柔軟に働ける人材を確保できる有期雇用派遣が有効といえます。

有期雇用派遣に関してよくある質問

有期雇用派遣の活用を検討するときには、さまざまな質問が聞かれます。そのなかで、活用のメリットと無期雇用派遣との使い分けについて解説します。

有期雇用派遣を活用するメリットはなんですか?

有期雇用派遣の活用により、採用コストを抑えながらハイスキル人材を一時的に確保できるようになります。柔軟な人材配置が可能となり、正社員転換の機会も創出できるでしょう。

有期雇用派遣と無期雇用派遣はどう使い分ければよいですか?

短期的に人材を確保して効率的に業務を進めたいのであれば有期雇用派遣、長期的なプロジェクトの推進や将来を見据えて優秀な人材を確保したいのであれば無期雇用派遣を活用するのがおすすめです。

まずは、人材派遣を導入する目的を明確にしましょう。

まとめ

有期雇用派遣とは、派遣社員が一定期間のみ企業に派遣される雇用形態です。正社員や無期雇用派遣とは異なり、コストを抑えつつ柔軟に人材確保ができます。

とはいえ、ノウハウやナレッジを蓄積しづらい、人材の流動化にともなって知識・スキルが流出する恐れがある、長期的な組織力の向上につながりにくいといったデメリットもあります。活用する際には、事前に対策を検討しておきましょう。

【無料お役立ち資料】

有期雇用派遣と合わせて知りたい派遣の契約形態

有期雇用派遣を含め、派遣採用のルールは契約形態によって異なります。本資料では派遣採用の契約形態と特徴を解説しています。

有期雇用派遣のメリット・デメリットや、無期雇用派遣との違いについて調べている方におすすめです。

監修者

岡佳伸(社会保険労務士法人 岡佳伸事務所 代表)

プロフィール

自動車部品メーカーなどで総務人事労務を担当した後に、労働局職員(ハローワーク勤務・厚生労働事務官)としてキャリア支援や雇用保険適用、給付の窓口業務、助成金関連業務に携わる。現在は、開業社会保険労務士として複数の顧問先の給与計算および社会保険手続きの事務を担当。各種実務講演会講師、社会保険・労務関連記事執筆・監修、TV出演、新聞記事取材などの実績多数あり。特定社会保険労務士、キャリアコンサルタント、1級ファイナンシャル・プランニング技能士。

ホームページ:https://oka-sr.jp/