- 人材派遣の基本

派遣先企業が行う派遣管理とは?労務トラブルを防ぐポイント

派遣管理とは、派遣先企業が派遣社員の就業環境を適切に整備し、法令に基づく各種義務を履行することです。

法律で定められた措置・指針に違反した場合、行政指導や罰則の対象となるうえ、労働契約申込みみなし制度の適用により派遣社員を直接雇用したとみなされるリスクがあります。

本記事では、派遣先企業に求められる派遣管理の他、設置が必須となる担当者、派遣先管理台帳の記載項目と通知すべき内容、労務トラブルを防ぐためのポイント、効率化を実現する方法を詳しく解説します。

【無料】派遣活用における法的な注意点とは?

人材確保の手法が多様化する中で、派遣採用を理解して活用するために、採用担当者なら知っておきたい基礎が学べます。

<この資料で分かること>

・派遣の法律違反を防ぐポイント

・禁止業務と派遣の3年ルール

・事前面接など禁止行為の対策

目次

派遣先企業に求められる派遣管理

派遣先企業には、業務の指示だけでなく、労働者派遣法に基づいた適切な管理が求められます。

適切な派遣管理を行うと、派遣社員が能力を最大限発揮できる環境を整備し、労務トラブルを未然に防ぎやすくなるでしょう。

まずは、派遣先企業が理解すべき基本的な役割と責任、労働者派遣法で定められた具体的な措置について押さえることが重要です。

派遣先企業に求められる役割と責任

派遣先企業は、派遣社員の直接の雇用主ではありませんが、実際の就業場所として派遣社員が適正に業務を遂行できるよう重要な役割を負います。

主な役割は以下のとおりです。

| 派遣先企業の役割 | 詳細 |

| 適正な就業環境の確保 | 作業スペースの整備、福利厚生施設の利用許可など、自社従業員と同等の環境を提供 |

| 業務指揮命令の実施 | 派遣契約で定められた業務範囲内での適切な指示・指導 |

| 安全衛生管理の徹底 | 職場の安全確保、健康に配慮した労働環境の維持 |

| 勤怠管理と派遣会社への報告 | 出退勤・労働時間の正確な把握と、月1回以上の派遣会社への報告義務 |

| 苦情・ハラスメント対応 | 派遣社員からの相談窓口設置と迅速な問題解決 |

これらの責任を適切に果たすため、労働者派遣法では派遣先責任者、指揮命令者、苦情処理担当者の選任が定められています。

各担当者が適切に役割を遂行すると、派遣社員の権利保護と円滑な業務運営が実現されるでしょう。

派遣先企業は、派遣会社と連携しながら、派遣社員が安心して働ける職場環境を構築する責務があります。

労働者派遣法で定められた措置・指針

派遣先企業には、労働者派遣法に基づいて「派遣先が講ずべき措置に関する指針」が定められており、13項目にわたる義務が課されています。

| 義務項目 | 概要 |

| 1. 労働者派遣契約に関する措置 | 契約内容の周知・遵守の徹底 |

| 2. 適正な派遣就業の確保 | 苦情処理の適切な対応 |

| 3. 派遣先による均衡待遇の確保 | 教育訓練・施設利用の機会提供 |

| 4. 事業所単位の派遣受入期間の制限 | 原則3年の期間制限の遵守 |

| 5. 事業所単位の派遣受入期間の延長方法等 | 1ヶ月前の日までの意見聴取期間に適切な手続きを実施 |

| 6. 個人単位の派遣受入期間 | 同一組織単位での3年制限 |

| 7. 派遣労働者の雇入れ努力義務・募集情報の提供義務 | 直接雇用への努力・募集情報提供 |

| 8. 離職労働者の受入れ禁止 | 解雇後の同一ポストへの派遣禁止 |

| 9. 派遣先責任者の選任 | 管理責任者の配置 |

| 10. 派遣先管理台帳の作成 | 就業実態の記録・管理 |

| 11. 派遣労働者の特定行為禁止 | 事前面接等の禁止 |

| 12. 派遣先が講ずべき措置に関する指針等 | 派遣先指針と日雇派遣指針を遵守 |

| 13. 労働契約申込みみなし制度 | 違法派遣時の直接雇用みなし |

これらの措置は、派遣社員の権利保護と適正な労働環境の確保を目的としています。

違反した場合、行政指導や罰則の対象となるだけでなく、労働契約申込みみなし制度の適用により派遣社員を直接雇用したとみなされるリスクがあります。そのため、派遣先企業は各項目の内容を十分に理解し、適切な管理体制を構築することが重要です。

労働者派遣法については、以下の記事で詳しく解説しています。

派遣管理で設置が必須となる担当者

派遣先企業では、派遣社員の適正な就業を確保するため、以下3つの担当者の選任が法的に義務付けられています。

- 派遣先責任者

- 指揮命令者

- 苦情処理担当者

これらの担当者は、派遣社員の労働環境を整え、円滑な業務遂行を支援する重要な役割を担います。

それぞれが明確な責任範囲をもち、相互に連携しながら派遣管理を行うことが求められます。

派遣先責任者

派遣先責任者とは、労働者派遣法により、派遣社員の雇用管理責任を一元的に担う者として、派遣先企業が必ず選任しなければならない重要な役割です。

派遣社員を受け入れる際には、その人数や業務内容に応じて適切な人数の派遣先責任者を選任します。

選任を怠った場合、労働者派遣法違反となり、30万円以下の罰金が科される可能性があるでしょう。

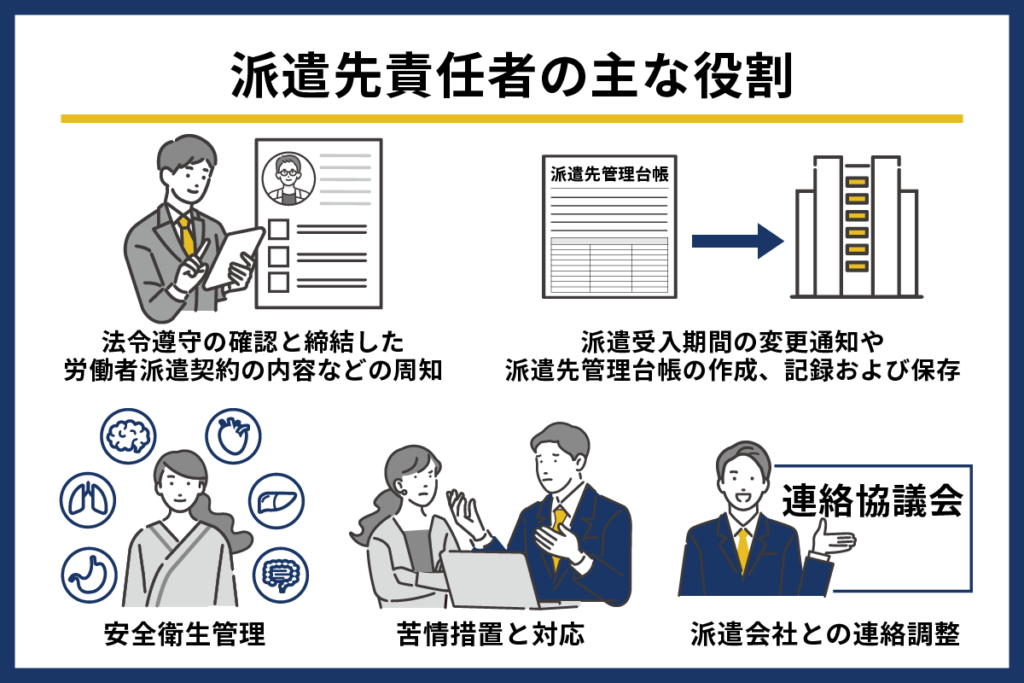

主な役割

派遣先責任者には、派遣社員の適正な就業環境を確保するため、以下のような重要な役割が求められます。

| 役割 | 具体的な内容 |

| 法令遵守の確認と締結した労働者契約の内容などの周知 | 労働者派遣法や労働基準法の規定、派遣契約の内容を指揮命令者や関係者に周知する |

| 派遣受入期間の変更通知や派遣先管理台帳の作成、記録および保存 | 派遣先管理台帳の記録・保管を担当し、その内容や派遣受入期間の変更などについて派遣会社に通知する |

| 安全衛生管理 | 安全衛生教育の実施や健康管理に関する措置を講じる |

| 苦情措置と対応 | 派遣社員からの苦情申し出に対して適切に対応する |

| 派遣会社との連絡調整 | 派遣会社との連絡調整業務全般を担当する |

特に重要なのは、派遣社員と正社員の均等・均衡待遇の確保です。2020年の法改正で「同一労働同一賃金」が施行されたことで、不合理な待遇差の解消が求められるようになったため、派遣先責任者は待遇に関する情報提供や改善にも積極的に取り組む必要があります。

また、派遣先責任者は単に管理業務を行うだけでなく、派遣社員が働きやすい職場環境づくりの中心的な役割を担います。定期的に派遣社員の就業状況を確認し、問題があれば速やかに改善策を講じなければなりません。

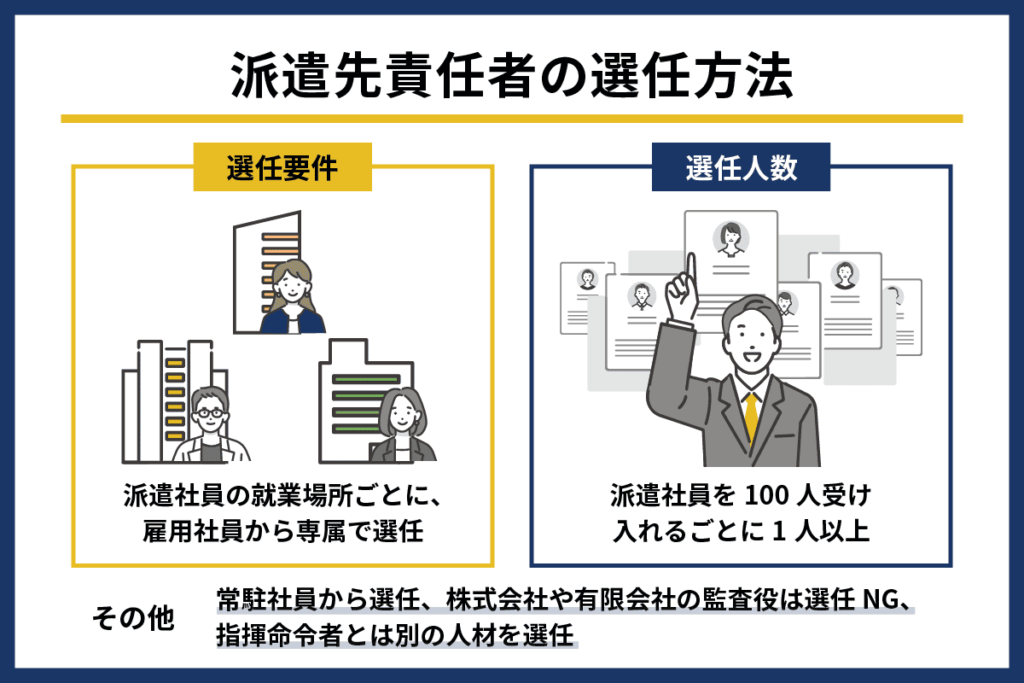

選任方法

派遣先責任者の選任には、以下の基準に従って適切な人材を選ぶ必要があります。

| 選任方法 | 内容 |

| 選任人数 | 基本的に、派遣社員100人につき1人以上を選任 |

| 選任要件 | ・派遣社員が就業する事業所ごとに専属の責任者を配置 ・自社の雇用社員から選任(事業主も選任可能) |

| 注意点 | ・常駐していない社員は選任不可 ・株式会社や有限会社の監査役は選任不可 ・指揮命令者とは別の人材の選任が望ましい |

派遣先責任者に必要な資格は特に定められていませんが、厚生労働省の「派遣先が講ずべき措置に関する指針」では、以下のような人材が派遣先責任者としてふさわしいとされています。

- 労働関係法令に関する知識を有する者

- 人事・労務管理等について専門的な知識または相当期間の経験を有する者

- 派遣社員の就業に関する一定の決定権・変更権をもつ者

これらの要件を満たす人材を選任すると、派遣管理業務を円滑に遂行し、派遣会社との連携や派遣社員の労務管理を適切に行えます。

派遣先責任者については、以下の記事も参考にしてください。

指揮命令者

指揮命令者とは、派遣先企業において派遣社員に直接、業務指示を行う社員のことです。

派遣先責任者とは異なり、派遣社員の日常的な業務管理を担当する直属の上司にあたる存在となります。

主な役割

指揮命令者は、派遣社員が適切に業務を遂行できるよう、日常的な業務管理を担当します。具体的には以下3つの役割を果たします。

| 役割 | 具体的な内容 |

| 業務指示・指導 | 業務手順やマニュアルの説明、派遣契約に基づいた業務指示の実施 |

| 勤怠管理 | 出勤・欠勤状況の把握、労働時間(開始・終了・休憩)の記録、時間外労働の管理 |

| 就業環境の整備 | 作業スペースの確保、適切な空調や照明の管理、安全衛生への配慮 |

特に重要なのは、派遣契約で定められた業務範囲を逸脱しないよう管理することです。

契約外の業務指示は労働者派遣法で禁じられているため、指揮命令者は常に契約内容を把握し、適切な指示を心がける必要があります。

選任方法

派遣先責任者の選任にあたっては、特別な資格は不要です。

派遣先企業が直接雇用する社員の中から、派遣社員と同一部署に所属し、業務内容を十分理解している社員を選ぶことが望ましいとされています。

苦情処理担当者

派遣先企業には、派遣社員からの苦情を受け付ける担当者として、苦情処理担当者(派遣先苦情申出先担当者)を選任する義務があります。

労働者派遣法の「派遣先が講ずべき措置に関する指針」において、労働者派遣契約の締結時に必ず定めることが求められています。

なお、労働者派遣契約書には、以下の項目を記載する必要があります。

- 担当者の氏名

- 所属部署

- 役職

- 連絡先(電話番号など)

苦情処理担当者は、派遣社員が業務上の問題や職場環境に関する悩みを相談できる窓口となります。

主な役割

苦情処理担当者は、派遣社員の労働環境におけるさまざまな問題に対応する重要な役割を担います。

主な役割は、以下のとおりです。

| 役割 | 具体的な内容 |

| 苦情の受付窓口として機能 | 派遣社員が安心して相談できる窓口として、いつでも対応できる体制を整える |

| 派遣会社への迅速な連携 | 苦情を受けた際は、速やかに派遣会社の担当者へ通知する |

| 記録の作成と管理 | 受けた苦情の内容、対応状況、解決結果などを派遣先管理台帳に詳細に記録する。これらの記録は、今後の改善や法的対応が必要な場合の重要な資料となる |

苦情処理担当者は、派遣社員と派遣先企業の橋渡し役として、働きやすい職場環境の構築に貢献する重要なポジションです。

選任方法

苦情処理担当者の選任に特別な資格要件はありませんが、役割の性質上、労働関係法令や人事・労務の知識をもつ人材が適任です。

派遣社員からの苦情内容は、労働条件や職場環境など多岐にわたるため、適切な対応ができる知識と経験が求められます。

選任可能な人材は、以下のとおりです。

- 自社の社員(人事部門、労務部門の担当者など)

- 顧問弁護士

- 社会保険労務士などの外部専門家

苦情処理担当者は派遣先責任者との兼任が可能ですが、指揮命令者との兼任は避けることが望ましいとされています。これは、指揮命令者自身が苦情の対象となる可能性があるためです。

指揮命令者が苦情処理担当者を兼任すると、自身に関する苦情に対して客観的な立場で対応することが難しくなります。派遣社員が安心して相談できる環境を整えるためにも、中立的な立場の人材を選任することが重要です。

派遣管理に必要な派遣先管理台帳について

派遣先企業が適切な派遣管理を行うためには、派遣先管理台帳の作成が欠かせません。これは単なる書類作成ではなく、法的な義務であり、派遣社員の労働実態を正確に把握するための重要なツールです。

法的位置づけと作成・保管義務

派遣先管理台帳は、派遣社員の就業実態を正確に把握して適正な労働環境を確保するために、事業所ごとに作成し、派遣社員一人ひとりについて個別に管理することが求められています。

労働者派遣法により、派遣先企業に作成・保管が義務付けられており、以下のような規定があります。

第四十二条 派遣先は、厚生労働省令で定めるところにより、派遣就業に関し、派遣先管理台帳を作成し、当該台帳に派遣労働者ごとに次に掲げる事項を記載しなければならない。

引用:e-Gov法令検索『労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律』

第四十二条

2 派遣先は、前項の派遣先管理台帳を三年間保存しなければならない。

引用:e-Gov法令検索『労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律』

作成義務の対象となるのは、派遣社員を受け入れているすべての事業所です。

ただし例外として、派遣先企業が直接雇用している従業員に受け入れている派遣社員を加えた人数が5人以下である場合には、派遣先管理台帳の作成義務が免除されます。

とはいえ、派遣社員の労務管理の観点からは、規模に関わらず作成したほうがよいでしょう。

保管については、派遣社員の派遣期間終了後3年間の保存が義務付けられています。電子データでの保管も認められていますが、必要に応じて速やかに提示できる状態にしておくことが必要です。

適切に作成・記載・保管・通知しなかった場合、派遣先企業は労働者派遣法違反として、30万円以下の罰金が科せられる可能性があるため、確実な管理体制の構築が重要となります。

必須の記載項目と通知すべき内容

派遣先管理台帳には、労働者派遣法により18項目の記載が義務付けられています。主な記載項目は、以下のとおりです。

| 記載項目 | 記載内容 | 記載例 | 派遣会社への通知事項 |

| 1. 派遣社員の氏名 | 派遣会社からの情報を基に記載 | ○○ ○○ | 必要 |

| 2. 派遣会社の名称または派遣元事業主の氏名 | 派遣会社の企業名 | ○○株式会社 | 不要 |

| 3. 派遣会社の事業所の名称 | オフィスや支店 | ○○営業所 | 不要 |

| 4. 派遣会社の所在地 | 住所、電話番号 | 〒000-0000 ○○県○○市… Tel:000-0000-0000 | 不要 |

| 5. 協定対象派遣労働者かどうか | 派遣会社からの情報を基に記載 ・労使協定方式→協定対象労働者である ・派遣先均等・均衡方式→協定対象労働者ではない | 協定対象労働者 | 不要 |

| 6. 無期雇用派遣労働者と有期雇用派遣労働者どちらなのか | 派遣会社からの情報を基に記載 | 有期雇用 | 不要 |

| 7. 派遣就業をした日 | 実際に派遣社員が就業した日の実績 | ○○年○○月○○日 | 必要 |

| 8. 派遣就業をした日ごとの始業および終業の時刻、休憩時間 | 実際の始業・終業時刻と休憩時間の実績 | ○○月○○日(○) 就業時間9:00~18:00 休憩時間12:00~13:00 | 必要 |

| 9. 従事した業務の種類 | 詳細に記載 ※令4条第1項に該当する業務である場合には、当該号番号を記載(詳しくは後述) | PC操作によるプレゼンテーション用資料、業績管理資料、会議用資料等の作成業務 | 必要 |

| 10. 派遣社員が従事する業務にともなう責任の程度 | 派遣社員に付与されている権限の範囲や程度(決裁権限、緊急時の対応、部下の人数など) | 役職なし | 必要 |

| 11. 派遣社員が従事した事業所の名称と所在地その他派遣就業をした場所、組織単位 | 実働した事業所の名称と所在地 | ○○株式会社 ○○支店 ○○課 | 必要 |

| 12. 派遣社員から受けた苦情の処理に関する事項 | 苦情を受けた年月日、苦情の内容、苦情の処理状況 | ・受付日:○月○日 ・苦情内容:派遣先において社員食堂の利用に関して便宜が図られていないとのこと ・てん末:派遣先に対し、法の趣旨を説明。以後、派遣先の他の労働者と同様に、派遣先の施設が利用可能となる | 必要 |

| 13. 派遣元責任者に関する事項 | 役職、氏名、連絡先 | 派遣事業運営部 事業係長○○ ○○ Tel:000-0000-0000 | 不要 |

| 14. 派遣先責任者に関する事項 | 役職、氏名、連絡先 | ○○部○○課 係長○○ ○○ Tel:000-0000-0000 | 不要 |

| 15. 紹介予定派遣に関する事項(紹介予定派遣のみ) | 紹介予定派遣である旨、派遣社員の特定行為を行った場合の内容と選考基準、採用内定結果 | 不要 | |

| 16. 教育訓練を行った日時と内容 | 職場内で行うOJTや職場外で行うOFF-JTの実施日時と研修内容 | ○○年○月○日 入職時に社内で通常使用するPC等を利用しての基礎的訓練の実施 | 不要 |

| 17. 派遣可能期間の制限を受けない業務に係る労働者派遣に関する事項(該当する業務のみ) | ・60歳以上か ・有期プロジェクトへの従事か ・日数が限定されている業務かと、1ヶ月における業務日数 ・出産、育児、介護等で休業する労働者の代替要因であるか | 不要 | |

| 18. 派遣社員に係る健康保険・厚生年金保険・雇用保険の被保険者資格取得届の提出の有無および提出がない場合の具体的な理由 | 派遣会社からの情報を基に記載 | ・健康保険:無 ・厚生年金保険:無 ・雇用保険:有 ・労災保険:有 | 不要 |

「9. 従事した業務の種類」における令4条第1項に該当する業務とは、以下の19業務を指します。

- 情報処理システム開発関係

- 機械設計関係

- 機器操作関係

- 通訳、翻訳、速記関係

- 秘書関係

- ファイリング関係

- 調査関係

- 財務関係

- 貿易関係

- デモンストレーション関係

- 添乗関係

- 受付・案内関係

- 研究開発関係

- 事業の実施体制の企画、立案関係

- 書籍等の制作・編集関係

- 広告デザイン関係

- OAインストラクション関係

- セールスエンジニアの営業、金融商品の営業関係

- 看護師(社会福祉施設等に限る)

これらの業務を派遣社員に依頼する場合には、該当する上記の番号を派遣先管理台帳に記載します。

派遣先管理台帳については、以下の記事で詳しく解説しています。あわせてご覧ください。

労務トラブルを防ぐための派遣管理のポイント

派遣社員を受け入れる際、労務トラブルを未然に防ぐことは派遣先企業の重要な責務です。

適切な管理体制を構築すると、派遣社員との良好な関係を築き、業務の円滑な遂行につながります。

勤怠管理の適正化

勤怠管理は派遣先企業の重要な責任の一つです。派遣社員の労働時間を正確に把握し、適切に管理すると、労務トラブルを未然に防げます。

派遣先企業が実施すべき勤怠管理の方法には、以下のようなものがあります。

| 勤怠管理の方法 | 具体例 |

| 正確な出社・退社時刻の把握 | ・タイムカードやICカードによる打刻 ・管理者による目視確認 ・本人申告と上長承認の組み合わせ |

| 管理方法の選択と運用 | ・紙ベースでの管理 ・システム管理 ・クラウド管理 |

| 契約時間の遵守 | 派遣契約で定められた労働時間を超えないよう、日々の労働時間を管理する。時間外労働(残業)が必要な場合は、派遣会社が締結している36協定の範囲内で行わなければならない |

| 月次報告の義務 | 派遣先企業は、毎月の勤務実績を派遣元企業に報告する義務がある。この報告に基づいて、派遣会社は給与計算や有給休暇の管理を行う |

なお、派遣社員も正社員と同様に有給休暇の付与対象となるため、派遣先企業は有給休暇の取得状況も把握し、派遣会社と連携する必要があります。

派遣社員の有給の取り扱いについては、以下の記事も参考にしてください。

業務指示における禁止事項の把握と指示系統の確立

派遣社員への業務指示では、労働者派遣法で定められた禁止事項を遵守することが重要です。主な禁止事項は、以下のとおりです。

| 禁止事項 | 内容 |

| 労働者派遣契約の範囲外の業務指示 | 派遣契約書に記載されていない業務の指示は禁止 |

| サービス残業の強要 | 適切な賃金が支払われない時間外労働の指示は違法 |

| 二重派遣の指示 | 派遣社員を派遣先企業がさらに別の企業に再派遣することは禁止 |

| 飲み会・接待への強制参加 | 業務時間外の飲み会や接待への参加強要は不可 |

これらの禁止事項に違反した場合、労働者派遣法違反として罰則を受ける可能性があります。

業務指示について担当するのは、事前に選任した指揮命令者です。適切な指示系統を確立すると、派遣社員は安心して業務に取り組めるようになり、派遣先企業も法令遵守しながら効率的な業務運営が可能となります。

職場の安全衛生と健康管理の実施

労働安全衛生法に基づき、派遣先企業は派遣社員を含めた安全衛生管理体制を確立する必要があります。

派遣先企業が実施すべき具体的な安全衛生対策は、以下のとおりです。

| 安全衛生対策 | 具体例 |

| 危険防止措置の実施 | ・機械設備の安全対策(はさまれ、巻き込まれ防止) ・転倒災害の防止対策 ・作業環境の整備と改善 |

| 健康管理への配慮 | ・派遣会社が実施する健康診断の受診機会の確保 ・長時間労働者への面接指導の実施支援 ・心理的負担の軽減に向けた職場環境づくり |

| 安全衛生教育の確認と実施 | ・派遣会社による雇入れ時教育の実施状況を書面で確認 ・作業内容に変更があった場合は追加の安全衛生教育を行う |

| 労働災害発生時の対応 | 万が一、労働災害が発生した場合は、速やかに派遣会社へ情報提供を行い、再発防止対策を共同で検討 |

これらの取り組みを通じて、派遣社員が安心して働ける職場環境を整備することが、労務トラブルの防止にもつながります。

ハラスメント防止対策と相談窓口の設置

2022年4月から、労働施策総合推進法の改正により、パワーハラスメント防止措置が全企業に義務化されました。

派遣社員については、派遣会社だけでなく、派遣先企業も自社の従業員と同様に、ハラスメント防止対策を講じる必要があります。

派遣先企業が実施すべき主な対策は、以下のとおりです。

| 主な対策 | 詳細 |

| ハラスメント防止体制の構築 | ・派遣社員を含む全従業員を対象とした防止規程の策定 ・カスタマーハラスメントやセクシュアルハラスメントへの対応方針の明確化 ・管理職、従業員への研修実施 |

| 相談窓口の設置と運用 | ・派遣社員も利用可能な相談窓口の設置 ・相談内容の秘密保持と迅速な対応体制の整備 ・派遣会社との連携による問題解決フローの確立 |

| 職場環境の改善 | 派遣社員が安心して働ける環境づくりのための以下の取り組みを行う ・ポスター掲示や定期的な啓発活動などの予防措置 ・アンケート調査や面談の実施による早期発見、被害者保護、再発防止策の実施といった事後対応 |

これらの対策を怠った場合、企業名公表などの行政処分を受ける可能性があるため、派遣先企業には早急な対応が必要です。

派遣社員の働きやすい環境整備は、企業の信頼性向上にもつながります。

抵触日への適切な対応

派遣社員を受け入れる際、派遣管理において特に重要なのが、抵触日への対応です。

抵触日とは、派遣社員を受け入れられる期間の制限を超過した日、つまり派遣可能期間の最終日の翌日を指します。

派遣期間の制限には「事業所単位」「個人単位」の2種類があり、それぞれ対応方法が異なります。

| 期間制限の種類 | 内容 | 対応方法 |

| 事業所単位 | 同一事業所での派遣社員受入期間が最長3年 | 延長手続きを行う(労働組合等への意見聴取が必要) |

| 個人単位 | 同一組織単位(課、グループなど)での同一派遣社員の受入期間が最長3年 | 延長不可のため以下から選択 ・直接雇用への切り替え ・別の組織単位への異動 ・新たな派遣社員の受け入れ |

抵触日を超えて派遣社員を受け入れると労働者派遣法違反となり、行政指導や企業名公表などのペナルティを受ける可能性があります。そのため、派遣契約締結時から抵触日を正確に把握し、計画的な対応を行うことが重要です。

派遣管理を成功させる鍵は派遣元との連携

派遣管理において最も重要なのは、派遣会社との密接な連携体制の構築です。双方が役割を理解し、適切な情報共有を行うと、労務トラブルの未然防止につながります。

派遣会社との連携内容は、以下のとおりです。

| 派遣会社との連携 | 詳細 |

| 情報共有 | 日常的な情報共有 ・派遣社員の勤怠状況(遅刻、早退、欠勤など) ・業務内容の変更や追加業務の発生 ・派遣社員の健康状態や職場での様子 ・残業時間の推移と36協定の遵守状況 |

| 役割分担 | トラブル発生時(労災、ハラスメントなど)の連絡体制や、それぞれの責任範囲の確認 ※トラブルが発生した際は、速やかに派遣会社へ連絡 |

| 定期的なコミュニケーション | 小さな問題が大きなトラブルに発展することを防ぐために、月1回程度、派遣会社の担当者と定期ミーティングを実施 |

連携体制を整えると、派遣社員が安心して働ける環境を作り、結果として生産性の向上にもつながります。

派遣管理の効率化を実現する方法

日々の派遣管理には、派遣先責任者の報告や台帳の更新、各種法令対応など多岐にわたる業務が発生します。

これらの業務を効率化すると、より本質的な派遣社員のフォローや派遣会社との連携に注力できるようになります。

派遣管理システムの導入

派遣管理システムの導入により、派遣先企業は複雑な管理業務を大幅に効率化できます。以下に、メリット・デメリットをまとめました。

| メリット | デメリット |

| ・派遣先管理台帳の作成、保管が自動化され、法的要件を確実に満たせる ・派遣社員の勤怠データをリアルタイムで把握でき、労働時間の適正管理が可能 ・契約期間や抵触日の管理が容易になり、期限切れによるトラブルを防げる ・派遣会社との情報共有がスムーズになり、連携が強化される | ・初期導入コストや月額利用料などの費用負担が発生する ・システム操作に慣れるまでの教育期間が必要 ・既存の業務フローを変更する必要が生じる場合もある |

選定する際は以下のポイントで、検討しましょう。

- 勤怠管理、契約管理、台帳作成機能の充実度

- 直感的なインターフェースと使いやすさ

- 派遣会社のシステムとの互換性

- 導入支援や運用サポートの充実度

- 初期費用と運用費用のバランス

派遣先企業向けのシステムの例としては「e-staffing」があります。

このサービスは、派遣先企業・派遣会社双方が利用できるクラウド型システムで、契約書の電子化、勤怠承認、請求処理などの機能を備えています。派遣会社との連携がシームレスに行えるため、業務効率化と法令遵守の両立が可能です。

派遣管理デスクサービスの活用

派遣管理デスクサービスは、派遣先企業に代わって派遣社員の採用から労務管理までを一括で代行するサービスです。

複数の派遣会社との窓口業務や、契約管理、勤怠管理などの煩雑な業務を外部委託すると、社内リソースの最適化を図れます。

以下に、メリット・デメリットをまとめました。

| メリット | デメリット |

| ・法改正への迅速な対応が可能で、コンプライアンスリスクの低減が図れる ・データ分析によるマッチング精度の向上により、派遣社員の定着率が向上する ・専門家による効率的な管理体制の構築で、業務プロセスを最適化できる | ・外部委託によりコストが発生する ・社内にノウハウが蓄積されにくい |

派遣管理デスクサービスの導入がおすすめの企業は、以下のとおりです。

- 派遣社員の定着率が低い

- コンプライアンス体制が不十分

- 複数の派遣会社を利用している

特に派遣社員数が多い企業では、管理業務の負担が大きくなるため、専門的なサービスを活用すると、より効率的な派遣管理が実現できます。

派遣管理に関してよくある質問

派遣管理については、派遣先企業にさまざまな疑問が生じるでしょう。よくある質問にお答えしますので、疑問の解消にお役立てください。

派遣先企業が行うべき派遣管理は何ですか?

適正な就業環境の確保や業務指揮命令の実施、安全衛生管理の徹底、勤怠管理と派遣会社への報告、苦情・ハラスメント対応などが挙げられます。

適切な対応のためには、派遣先責任者・指揮命令者・苦情処理担当者それぞれが自分の役割を正しく把握し、遂行していくことが重要です。

派遣社員に依頼できない業務はありますか?

派遣社員には、労働者派遣契約に記載した業務内容以外は依頼できません。

また、労働者派遣法により、業務の特性や安全性の観点から派遣禁止業務が定められており、こちらの業務も一部例外を除き依頼できないとされています。

| 業務分野 | 具体例 |

| 建設業務 | 建設現場での作業全般 |

| 港湾運送業務 | 港湾での荷役作業など |

| 警備業務 | 施設警備、交通誘導など |

| 病院等における医療関連業務 | 医師・歯科医師・薬剤師・看護師などの病院等での医療行為 |

| 「士業」の関連業務 | 弁護士、税理士など専門職務 |

これらの業務は原則として派遣が禁止されており、違反した場合は勧告や企業名公表などの罰則を受ける可能性があります。

詳しくは、以下の記事も参考にしてください。

まとめ

派遣社員を活用する際には、派遣先企業として適切な管理体制を整えることが重要です。労働者派遣法に基づき、派遣先責任者や指揮命令者、苦情処理担当者を選任し、それぞれの役割を明確にしておく必要があります。

労務トラブルを防ぐためには、派遣会社との密な連携が不可欠です。日頃からコミュニケーションを取り、問題が発生した際には速やかに情報共有を行いましょう。

派遣管理業務が煩雑になりがちな場合は、派遣管理システムの導入や派遣管理デスクサービスの活用により、業務の効率化を図ることが可能です。これにより、本来の業務に集中できる環境を整えられます。

適切な派遣管理は、派遣社員が安心して働ける環境づくりにつながり、結果として企業の生産性向上にも寄与します。

法令遵守を基本とし、派遣社員・派遣会社・派遣先企業の三者が良好な関係を築けるよう努めることが大切です。

【無料】派遣活用における法的な注意点とは?

人材確保の手法が多様化する中で、派遣採用を理解して活用するために、採用担当者なら知っておきたい基礎が学べます。

<この資料で分かること>

・派遣の法律違反を防ぐポイント

・禁止業務と派遣の3年ルール

・事前面接など禁止行為の対策