- 人材派遣の基本

人材派遣のメリット・デメリットは?企業の活用シーンも紹介

人材派遣のメリットは、即戦力の確保、コスト最適化、専門スキルの活用など多岐にわたります。

「人材を柔軟に確保したい」「採用コストを抑えたい」「専門スキルを一時的に活用したい」といった希望をもつ企業に適した選択肢といえるでしょう。

本記事では、企業が人材派遣を活用するメリットと注意点、企業の成長段階別の効果的な活用法まで詳しく解説します。

事業フェーズに合った「ハイスキル人材」をご紹介

派遣活用で、こんな悩みを抱えていませんか?

-

☑即戦力を早く、安く見つけたい

☑ハイスキル人材を、必要な稼働量だけ確保したい

☑1日でも早く活用したいが、採用要件は下げたくない

募集要件を決めかねている方や、時短採用を検討している方もお気軽にご相談ください。

目次

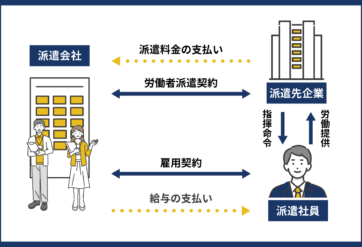

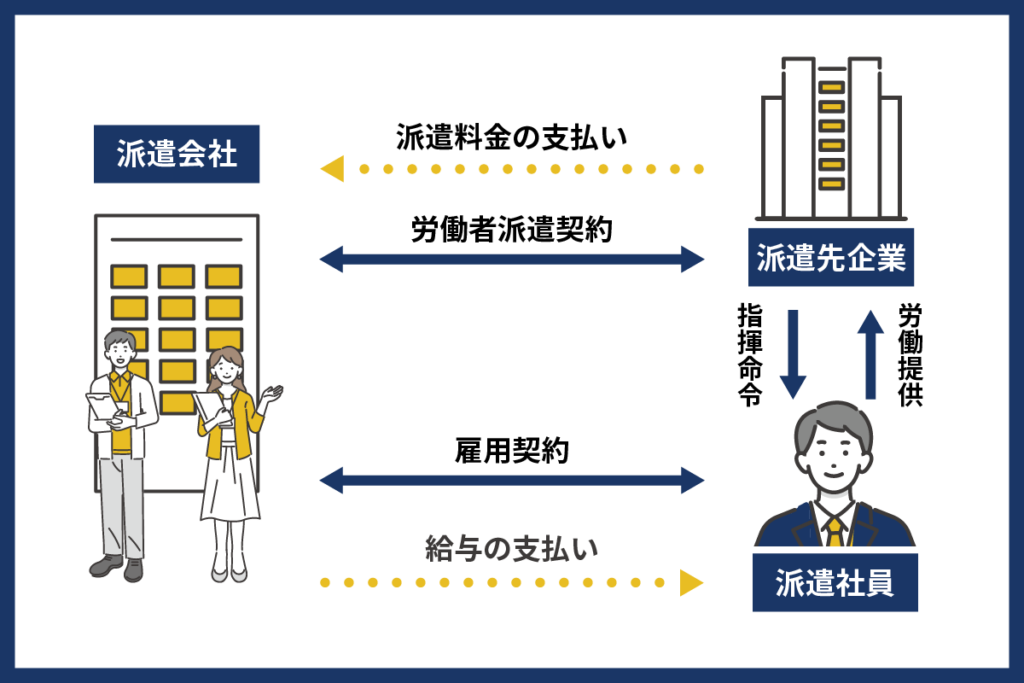

人材派遣とは

人材派遣とは、派遣会社が雇用する労働者を派遣先企業へ派遣し、派遣先企業の指揮命令のもとで働かせる仕組みです。派遣社員の雇用責任は派遣会社にあり、業務の指示は派遣先企業が行います。

人材派遣には以下の3種類がありますが、「派遣」というと一般的には有期雇用派遣を指します。

| 派遣の種類 | 特徴 | おすすめの企業 |

| 有期雇用派遣 | 派遣会社と派遣社員が有期契約を結ぶ。派遣期間は最長3年まで | ・時期によって繁忙期・閑散期の差が激しい ・専門スキルをもつ人材が一時的に必要 ・産休・育休をとる予定の社員がいる ・フルタイムほどの工数は不要だが、スキルを求める |

| 無期雇用派遣 | 派遣会社と派遣社員が無期契約を結ぶ。派遣期間に制限なし | ・長期的に形成される専門スキルが必要 ・正社員登用を視野に入れている ・通年を通して安定した労働力が必要 |

| 紹介予定派遣 | 最長6ヶ月の派遣期間後、派遣先企業での直接雇用を前提とする。直接雇用は双方の合意が得られた場合のみおこなう | ・採用にかかるコストを削減したい ・人物や企業風土との相性を重視している ・一時的な人員不足の解消と社員採用を同時に進めたい ・早期離職に課題がある |

派遣先企業は、これらの特徴を理解し、自社のニーズに合った形態を選ぶことが重要です。

それぞれの違いは、以下の記事で詳しく解説しています。

企業が人材派遣を活用するメリット

人材派遣サービスの活用により、派遣先企業は即戦力人材の確保や採用・教育コストの最適化、雇用リスクの軽減など、さまざまなメリットを享受できます。

メリットを把握し、人材派遣が自社の課題解決に有効かどうか検討しましょう。

即戦力人材をすぐに確保できる

人材派遣サービスの最大の強みは、即戦力となる人材をスピーディに確保できる点です。派遣会社には多くの人材が登録しており、その中から派遣先企業の求める条件に合った人材をすぐに紹介してもらえます。

一般的に、派遣会社に派遣を依頼してから確保までの時間は1週間程度です。これは自社で採用活動を行う場合と比べ、圧倒的に短い期間です。

また、派遣会社は事前に登録者のスキルや適性を確認しています。そのため、早いだけでなく、特定の業務経験者や専門スキル保有者など、即戦力となる人材を見つけられます。

即戦力となる人材を素早く確保できるメリットは、「急な退職者が出たときの人員補充」「産休・育休取得者の代替要員の確保」「繁忙期における一時的な人員増強」など、突発的な人材不足の場面に大きな効果を発揮します。

採用・教育コストの最適化が可能

自社で社員を採用する場合、さまざまなコストが生じます。派遣社員の場合、これらのコストの多くを派遣会社が負担するため、派遣先企業の財務的・時間的負担が軽減されます。

例えば、以下のコストを最適化できます。

- 求人広告費

- 採用活動にかかる人事担当者の人件費

- 書類選考・面接などの選考プロセスを構築する際にかかるコスト

- 入社手続きや労務管理などの事務作業にかかるコストの簡素化

また、すでに特定スキルをもった即戦力人材を受け入れられるため、教育期間の短縮と生産性の早期向上が期待できます。

専門スキルをもつ人材を必要な期間だけ活用可能

派遣会社にはさまざまな専門スキルをもった人材が登録しており、必要なタイミングで迅速に確保できます。例えば、以下のような専門人材を必要な期間に限定して活用することが可能です。

- 経理・財務のスペシャリスト(決算対応時期のみ)

- ITエンジニア(システム導入プロジェクト期間中)

- 外国語に堪能な人材(海外取引拡大時)

- デザイナー(新商品開発期間中)

人材派遣は、業務量に応じて契約期間や就業時間を調整できるうえ、専門スキルをもった人材であっても必要なコストは派遣料金のみです。

派遣契約は一般的に3ヶ月単位程度の更新となるため、プロジェクト終了のタイミングに合わせて人員を適正化することが可能です。

そのため、新システム導入時の一時的な業務増加などのプロジェクト型業務において、コスト効率の良い人材活用を目指せるでしょう。

ハイスキル人材を派遣で活用した成功事例や受け入れる際のポイントは、以下の記事をご覧ください。

社員がコア業務に集中できる環境を実現

人材派遣の活用により、社内の人材リソースを最適に配分できます。これにより、社員の業務負担が軽減され、業務効率と生産性の向上につながります。

日常的な事務作業や定型業務を派遣社員に任せると、正社員は企画立案や意思決定など、より付加価値の高い業務に集中できるでしょう。派遣社員、正社員それぞれの業務の分担が明確になり、社員一人ひとりの業務効率が向上します。

結果として、以下の効果が期待できます。

- 残業時間の削減

- 社員の専門性強化のための時間確保

- 新規プロジェクトへの人的リソース投入

特に慢性的な人手不足に悩む企業では、社員がノンコア業務に多くの時間を取られ、本来注力すべき業務に集中できていないケースが少なくありません。

派遣社員の活用は、こうした状況を改善し、企業の競争力強化につながる重要な戦略となります。

雇用リスクの軽減

派遣社員の雇用主は派遣会社であるため、派遣先企業は社会保険関連の手続きが不要になるうえ、労務トラブル対応などの雇用リスクを軽減できます。

正社員の場合は直接雇用となるため、景気の変動や事業縮小時に人員調整をすることが難しくなります。解雇リスクによる訴訟やトラブルにつながる恐れもあるでしょう。

一方、派遣社員であれば、契約更新の見直しによって柔軟な人員調整が可能です。派遣会社に相談し、自社の状況に合わせた活用ができます。

ただし、派遣社員の就業環境整備や安全配慮義務は、派遣先企業にも責任があるため注意が必要です。

企業が人材派遣を活用する際のデメリット・注意点

人材派遣は、労働者派遣法によってさまざまな制約が定められています。正しく理解しておかなければ、気づかぬうちに法令違反を犯してしまう可能性があります。

罰則だけでなく企業の信頼失墜にもつながりかねないため、人材派遣を利用する際にはこれらの制約を理解したうえで活用することが重要です。

派遣期間に制限がある(3年ルール)

派遣社員を受け入れる際に最も注意すべき点が「3年ルール」です。

2015年の派遣法改正によって、派遣先企業は同じ事業所で派遣社員自体を3年以上受け入れられない(事業所単位の期間制限)、派遣社員個人は3年以上同じ組織で働けない(個人単位の期間制限)という規則が設けられました。

これは、派遣社員の安定した就業機会を支援するために定められたルールです。

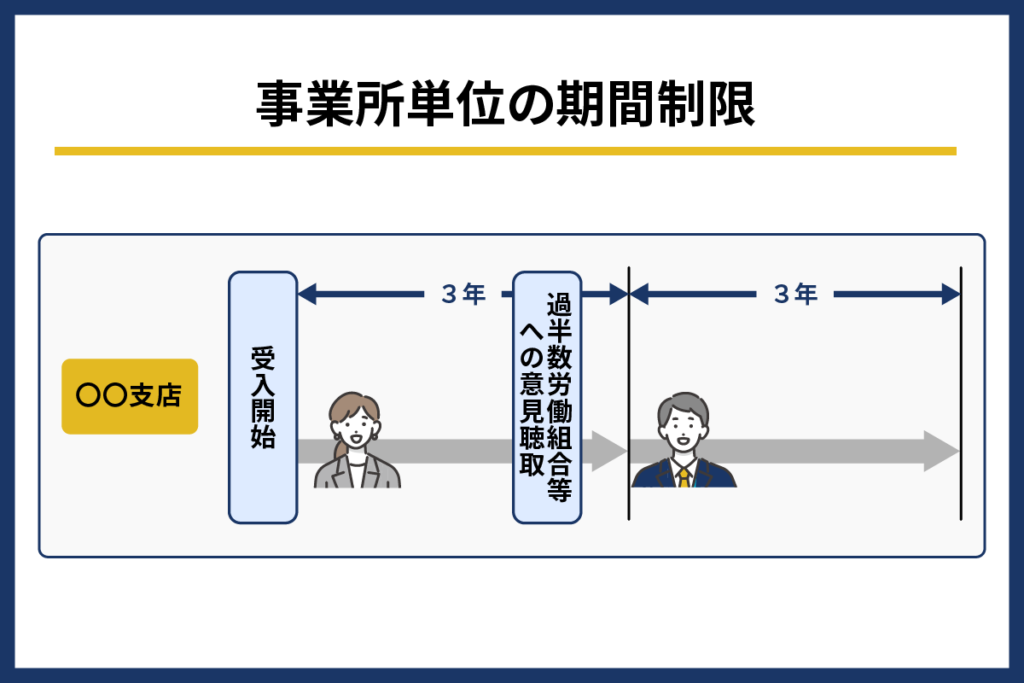

事業所単位の期間制限

事業所単位の期間制限とは、同一の事業所で派遣社員を受け入れられるのを原則3年までとするルールです。

事業所の定義は、以下のとおりです。

- 工場、事務所、店舗など場所的に独立していること

- 組織単位として人事・経理・指揮監督・働き方などがある程度独立していること

- 施設として一定期間継続するものであること

期間のカウントは、その事業所で最初に派遣社員を受け入れた日から開始されます。例えば、2024年4月1日に初めて派遣社員を受け入れた場合、原則として2027年3月31日までしか派遣社員を活用できません。

ただし、派遣先企業が所定の手続きを行えば、さらに3年を限度として延長することが可能です。延長には、過半数労働組合等からの意見聴取などの手続きが必要となります。

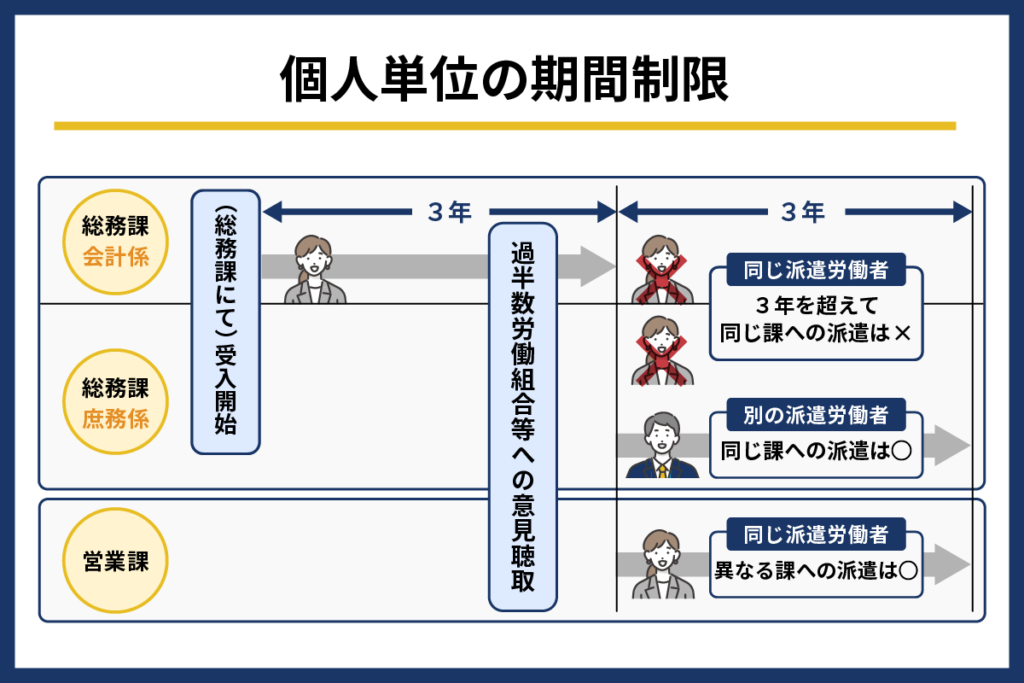

個人単位の期間制限

個人単位の期間制限とは、派遣社員が同一組織で働ける期間を最長3年までと定めたルールです。同一組織は以下の条件で判断されます。

- 業務としての類似性、関連性があるもの

- 組織の長が業務配分、労務管理上の指揮監督権限を有するもの

つまり、同じ企業の同じ部署や課、グループが該当します。

個人単位の期間制限は延長ができませんが、派遣先企業内でもまったく異なる部署への異動を行えば、再び最長3年までの受け入れが可能となります。

3年ルールについて、詳しくは以下の記事も参考にしてください。

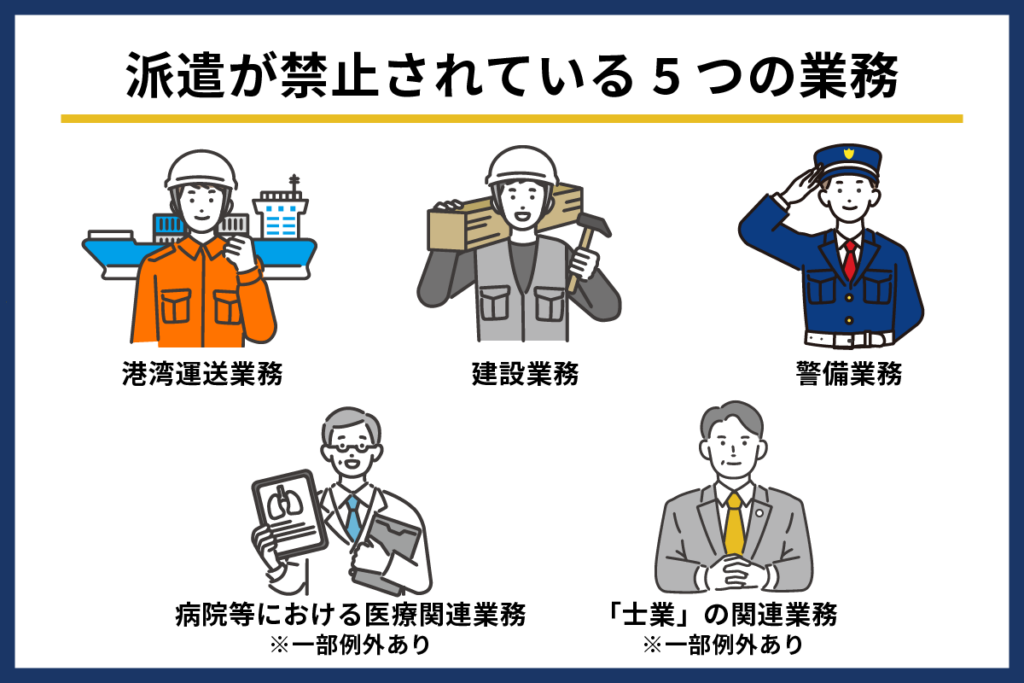

派遣禁止業務での派遣依頼はできない

人材派遣には法律で定められた「派遣禁止業務」があり、これらの業務では派遣社員を活用できません。主な派遣禁止業務は、以下のとおりです。

| 派遣禁止業務 | 詳細 |

| 港湾運送業務 | 港湾での荷物の積み下ろしや運搬作業 |

| 建設業務 | 建築現場での作業 |

| 警備業務 | 施設警備、交通誘導、身辺警護など |

| 病院等における医療関連業務 | 医師、看護師、薬剤師などの業務 |

| 「士業」の関連業務 | 弁護士、税理士、社会保険労務士などの業務 |

これらの業務に派遣社員を就かせると、労働者派遣法違反となり、罰則の対象になる可能性があります。

ただし、一部例外もあるため、業務内容が禁止業務に該当するか判断に迷う場合は、派遣会社に相談するとよいでしょう。

詳しくは以下の記事でも解説しています。

契約外業務の依頼ができない

派遣契約では、事前に派遣社員が担当する業務内容を明確に定めています。そのため、契約書に記載されていない業務の依頼は契約違反となり、法令順守の観点からも避けなければなりません。

以下のような行為は契約違反となるため、絶対に行わないようにしましょう。

- 他部門が繁忙になったとき、応援要員として派遣社員を配置替えする

- 同じ部署内でも、契約で定められていない業務を突発的に依頼する

- 「ちょっとした手伝い」という名目で、契約外の業務を行わせる

また、契約で定めた労働条件や就業場所、派遣期間などについても、派遣先企業が一方的に変更することはできません。

これらの内容を変更したい場合は、必ず派遣会社に相談し、派遣社員の同意を得る必要があります。

人材を直接選考できない(派遣特定行為の禁止)

派遣特定行為とは、派遣先企業が派遣会社から紹介された派遣社員に対して行う、面接や選考などの派遣社員を特定する行為のことです。この行為は、労働者派遣法第26条6項で禁止されています。

労働者派遣(紹介予定派遣を除く。)の役務の提供を受けようとする者は、労働者派遣契約の締結に際し、当該労働者派遣契約に基づく労働者派遣に係る派遣労働者を特定することを目的とする行為をしないように努めなければならない。

引用:e-Gov法令検索『労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律 第26条6項』

禁止の理由は、派遣社員の雇用主はあくまで派遣会社であり、派遣先企業には雇用関係がないためです。特定行為をすると、派遣先企業にも雇用関係が生じるとみなされる可能性があります。

具体的には、以下の行為が禁止されています。

- 事前面接の要請・実施

- 履歴書や職務経歴書の提出要請

- 年齢や性別の限定

- 個人情報の聞き出し

- 適性検査(SPI)や筆記試験の実施

- 合否の通達

- 一度受け入れていた派遣社員の指名

ただし、候補者がどのような経歴をもっているか、どのようなスキルや資格を保有しているかをまとめたスキルシートの活用は個人を特定する情報が含まれていなければ問題ありません。

詳しくは、以下の記事もご覧ください。

教育・指導コストは必要

人材派遣は即戦力の確保が魅力ですが、派遣社員にも一定の教育・指導コストが発生します。

派遣社員であっても、自社特有の業務フローやシステム、社内ルールに慣れるまでには時間がかかるでしょう。特に、派遣先企業には以下の教育責任が生じます。

- 業務に必要な技能訓練の実施義務

- 作業内容を変更するときの安全衛生教育

- 派遣会社が実施する教育訓練への協力

適切な教育環境を整えると、派遣社員の能力を最大限に引き出せます。

人材派遣と他の人材確保手段の違い

企業の状況に応じた最適な選択をするためには、人材派遣と他の人材確保手段の違いを理解しておくことが重要です。

それぞれの特性を理解し、業務内容や期間、予算などで検討しましょう。

雇用形態による違い

派遣社員と他の雇用形態との主な違いを、以下にまとめました。

| 比較項目 | 派遣社員 (有期雇用派遣の場合) | 正社員 | 契約社員 | パート・アルバイト |

| 期間の制限 | あり(最長3年まで) | 定めなし | あり | あり |

| 業務変更の可否 | 契約範囲内 | 基本的に制限なし | 契約範囲内 | 契約範囲内 |

| 社会保険 | 派遣会社が手続き | 就業先企業が手続き | 就業先企業が手続き | 就業先企業が手続き |

| 福利厚生 | 人材派遣会社、派遣先企業に準ずる | 就業先企業に準ずる | 契約内容による | 契約内容による |

| 雇用契約 | 間接雇用 | 直接雇用 | 直接雇用 | 直接雇用 |

| 適したシーン | 一時的な人材不足、専門スキル活用 | 長期的な人材確保、コア業務 | 特定プロジェクト、繁忙期対応 | 補助的業務、時間帯限定の業務 |

派遣社員は、雇用主(派遣会社)と就業先(派遣先企業)が異なる点が特徴です。このため社会保険などの手続きや法定福利に関しては、派遣会社が担当します。

他の人材サービスとの違い

他の人材サービスには、業務委託や人材紹介があります。主な人材サービスとの違いを、以下の表にまとめました。

| 比較項目 | 人材派遣 (有期雇用派遣の場合) | 業務委託 | 人材紹介 |

| 雇用主 | 派遣会社 | 委託先企業 | 就業先企業 |

| 選考 | 不可(特定行為の禁止) | 可能 | 可能 |

| 費用 | 派遣料金 | 委託費 | 紹介手数料 |

| 指揮命令 | 可能 | 不可 | 可能 |

| 期間の制限 | あり(最長3年) | なし | なし |

人材派遣は、指揮命令はできるものの雇用主が派遣会社であるため、派遣先企業による選考行為はできません。期間にも制限があります。

一方、業務委託は雇用関係がなく成果物に対して報酬を支払うため、柔軟な契約形態が可能です。ただし、指揮命令権はなく、仮に指示してしまった場合には「偽装請負」として法令違反となる可能性があります。

人材紹介は採用後に直接雇用となるため、選考や指揮命令が可能です。長期的な人材確保に適しているでしょう。

企業はそれぞれの特性を理解し、自社の状況や目的に合わせて最適なサービスを選択することが重要です。

企業の成長段階別・人材派遣の効果的な活用シーン

企業の成長ステージによって、人材派遣の活用方法は異なります。各段階に応じた効果的な活用法を見ていきましょう。

創業初期におけるコスト抑制と柔軟な人員配置

創業初期は売上が不安定なため、固定費の増加は経営を圧迫するリスクとなります。この時期に正社員を雇用すると、給与や社会保険料などの固定費が常に発生し続けます。

一方、派遣社員の場合、初期費用は不要で、かかるコストは派遣料金のみです。そのため、固定費の継続的な支出で経営へ影響するリスクが低くなるといえます。

派遣社員の活用により、以下のメリットを得られるでしょう。

- 必要な期間だけ人材コストを変動費として管理できる

- 業務量の増減に合わせて柔軟に人員調整が可能

- 採用・教育コストを抑えられる

また、バックオフィス業務(経理・総務・人事など)を派遣社員に任せると、創業メンバーは本業や営業活動に集中できます。限られた人的リソースを最大限に活用することが可能です。

成長期における急な拡大に対応する即戦力の確保

企業が成長軌道に乗ると、事業拡大にともない急な人材ニーズが発生することがあります。

人材派遣は短期間で専門スキルをもつ人材を確保できるうえ、事業拡大のタイミングに合わせた柔軟な人員調整が可能です。

例えば、以下の状況での活用が考えられます。

- 新規事業立ち上げ時の営業サポート

- システム導入時の一時的な業務増加

- 新店舗オープン時のスタッフ確保

成長期における即戦力確保で、成長のスピードを落とすことなく、柔軟な人材戦略を実現できるでしょう。

安定期における専門業務の外部化と本業集中

安定期に入ると、業務の効率化や社員のパフォーマンス向上が課題となります。

財務分析やITサポートなどの専門的業務を派遣社員に任せると、自社のコア人材は本業に集中できます。また、定型業務や付随的な業務の外部化により、業務の属人化を防ぎ、組織としての安定性が高まるでしょう。

具体的な活用例は、以下のとおりです。

- 財務・経理業務における決算処理や経費精算などの定型業務の依頼により、社内経理担当者が経営分析に集中できる

- IT部門におけるヘルプデスクやシステム保守の依頼により、コア技術者が開発業務に専念できる

- 人事部門における給与計算や社会保険手続きの依頼により、人事戦略立案に時間を割ける

企業の安定期に派遣社員を戦略的に活用すると、自社の強みに集中しながら業務効率を高め、持続的な成長基盤を構築できます。

業務改革期における新システム導入時の一時的サポート

システム導入はプロジェクト性が高く、導入後は通常業務に戻るため、一時的な人材確保である人材派遣の活用が最適です。

専門エンジニアによる円滑な導入サポート、社内スタッフへの教育・研修実施、移行期の業務負担軽減、導入後のトラブル対応などのメリットが得られるでしょう。

厚生労働省の調査でも、IT・デジタル分野では41.9%の企業が派遣や外注を活用しています。特に、システム導入時の一時的なサポートは、コスト効率と専門性を両立させる選択として注目されています。

引用:厚生労働省『IT・デジタル人材の労働市場に関する研究調査事業 調査報告書 別添6_企業アンケート_単純集計p.3』

業務改革期に派遣社員の専門性と柔軟性を活かせると、システム導入を円滑に進めながら社内リソースを効率的に配分できます。

人材派遣のメリットに関してよくある質問

人材派遣のメリットに関して、さまざまな疑問が聞かれます。よくある質問にお答えしますので、疑問の解消にお役立てください。

人材派遣のメリットは何ですか?

即戦力人材をすぐに確保できるうえ、採用・教育コストの最適化が可能です。

専門スキルをもつ人材を必要な期間だけ活用することで、繁忙期や一時的なプロジェクト対応に柔軟に対処できるでしょう。

結果として、社員がコア業務に集中できる環境を実現し、雇用リスクの軽減につながります。

派遣社員も在宅勤務に切り替えられますか?

現場での就業が必須でない職種であれば、派遣社員も在宅勤務が可能です。新型コロナウイルスの流行にともない、厚生労働省は派遣社員のテレワークを推進してきました。

常に在宅で勤務するフルリモート勤務(常時型在宅勤務)の他、一部期間のみ在宅で勤務するハイブリット勤務(随時型在宅勤務)も選択できます。

詳しくは、以下の記事も参考にしてください。

派遣社員に残業を依頼することは可能ですか?

労働基準法で定める法定労働時間内に収めていれば、派遣社員への残業依頼は可能です。

また、法定労働時間を超えて残業を依頼したい場合には、派遣会社が労使協定(36協定:サブロク協定)を締結・届出していることが条件になります。

法規制やリスク管理方法については、以下の記事で詳しく解説しています。

まとめ

人材派遣には、即戦力人材をすぐに確保できる、採用・教育コストの最適化が図れる、専門スキルをもつ人材を必要な期間だけ活用できるなどのメリットがあります。また、社員がコア業務に集中できる環境を実現できるうえ、雇用リスクが軽減できます。

雇用調整の柔軟性から、経営環境の変化に対応しやすいでしょう。

とはいえ、人材派遣は労働者派遣法によりさまざまな制約が定められています。活用の際には法規制を正しく理解し、手厚いサポートを受けられる派遣会社を選定すると、安心して派遣社員を受け入れることが可能です。

事業フェーズに合った「ハイスキル人材」をご紹介

派遣活用で、こんな悩みを抱えていませんか?

-

☑即戦力を早く、安く見つけたい

☑ハイスキル人材を、必要な稼働量だけ確保したい

☑1日でも早く活用したいが、採用要件は下げたくない

募集要件を決めかねている方や、時短採用を検討している方もお気軽にご相談ください。