- 人材派遣の基本

無期雇用派遣とは?正社員との違いやメリット・デメリットを解説

人材確保は多くの企業にとって重要な課題であるものの、正社員の採用はコストやリスクが高く、容易に決断できないでしょう。

そのような場合には派遣社員の活用が選択肢として挙げられますが、有期雇用派遣は派遣期間の制限を理由に、長期的なプロジェクトには不向きな場合もあります。

そこでおすすめなのが、派遣期間の制限がない「無期雇用派遣」の活用です。

本記事では、無期雇用派遣の概要やメリット・デメリット、活用するうえで必要な対応、おすすめの企業を詳しく解説します。

2026年の採用に向けて、準備できていますか?

求人倍率の上昇、時給相場の高騰——

人手不足はさらに深刻化すると予測されています。

後手に回らないために、今から市場トレンドを把握しておきませんか?

職種別の適正時給など2026年の市場予測データをまとめた資料を無料でお届けします。

目次

無期雇用派遣とは

無期雇用派遣とは、派遣会社が無期雇用契約を結んだ派遣社員を、派遣先企業に派遣する形態です。無期雇用契約を結ぶ社員は、入社後に無期雇用に転換できる要件を満たすか、無期雇用を募集している派遣会社で採用された人になります。

無期雇用の派遣社員には雇用契約に期間が定められておらず、原則として定年まで派遣会社と雇用関係が続きます。指揮命令者は、有期雇用派遣と同様に派遣先企業です。

無期雇用派遣は労働者派遣法の派遣期間の制限(3年ルール)対象外であるため、派遣先企業にとって長期的に同じ人材を確保できるメリットがあり、業務の継続性や専門性の維持が期待できるでしょう。

なお、無期雇用派遣は、2015年の労働者派遣法の改正により注目された働き方です。当時は不景気による派遣切りや派遣契約の終了とともに雇用契約も終了する登録型派遣も多く、雇用の継続性が不安定な派遣社員が社会的な問題となっていました。

派遣社員に安定的な労働環境を提供するために、改正により労働者派遣事業の許可制への統一や派遣会社の雇用安定措置の義務付け、派遣期間制限の3年ルールが施行されました。

その結果、派遣社員でありながら安定した雇用がされるとして、この派遣期間制限の対象外である「無期雇用派遣(常用型派遣)」が広まっています。

現在の全国における派遣労働者の数を、厚生労働省の「労働者派遣事業の令和6年6月1日現在の状況(速報)」で見てみると、約191万人にのぼります。

このうち、無期雇用派遣労働者は約81万7,688人(全体の約43%)で、前年より3.3%増加しました。一方、有期雇用派遣労働者は約109万5,958人(全体の約57%)となっており、依然として多数を占めています。

有期雇用派遣との違い

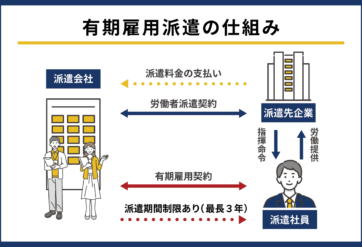

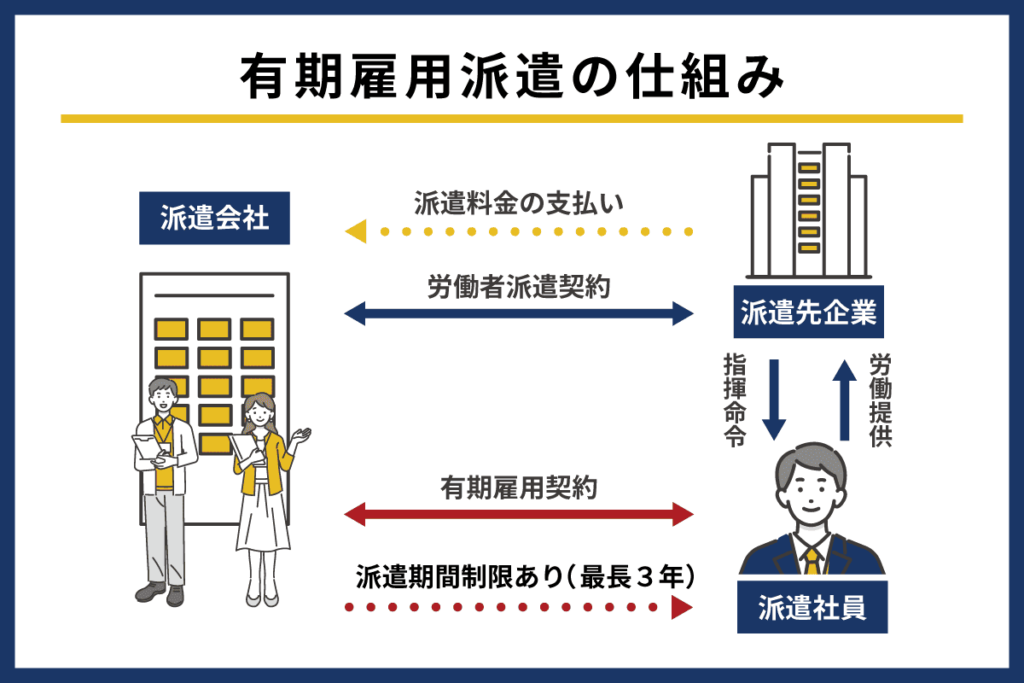

有期雇用派遣は、派遣会社との雇用期間に定めのある派遣形態です。派遣先企業には最長で3年の個人単位での期間制限があります。

無期雇用派遣との詳しい違いは、以下のとおりです。

| 有期雇用派遣(登録型派遣) | 無期雇用派遣(常用型派遣) | |

| 雇用契約期間の定め | あり | なし |

| 派遣期間の制限 | 最長3年 | 期間制限なし |

| 派遣期間を更新するタイミング ※一般例 | 3ヶ月更新 | 6ヶ月更新 |

| 雇用主 | 派遣会社 | 派遣会社 |

| 給与支払い方法 | 派遣会社から支給 | 派遣会社から支給 |

| 有給休暇・福利厚生 | 派遣会社の規定に従う | 派遣会社の規定に従う |

| 最適な業務 | 特定の短期プロジェクトや業務(例:繁忙期限定のデータ入力、イベント事務) | 長期プロジェクトや継続的業務(例:月次処理、社内の人事・経理、カスタマー対応) |

| 派遣社員の働き方 | ・派遣期間のみ派遣会社の社員として派遣就業する ・派遣契約の終了とともに雇用契約が終了することが多い | ・派遣会社の社員として入社し、派遣先企業へ派遣就業する ・派遣先企業が決定されていない間も派遣会社から給料が支払われる |

有期雇用派遣と無期雇用派遣は、どちらも派遣会社が雇用主です。そのため、給与の支払いや有給休暇・福利厚生の取り扱いは派遣会社が行います。

大きな違いは、派遣期間の制限です。無期雇用派遣は期間の制限がない一方、有期雇用派遣は最長3年の制限があります。これは3年ルールと呼ばれています。

短期的に人材を確保して効率的に業務を進めたいのであれば有期雇用派遣、長期的なプロジェクトの推進や将来を見据えて優秀な人材を確保したいのであれば無期雇用派遣の活用がおすすめです。

有期雇用派遣については、以下の記事でも詳しく解説しています。

正社員との違い

正社員は、雇用期間を定めずに就業先企業と労働契約を結ぶ労働者です。

無期雇用派遣との違いは、以下のとおりです。

| 無期雇用派遣 | 正社員 | |

| 雇用主 | 派遣会社 | 就業先企業 |

| 雇用形態 | 間接雇用 | 直接雇用 |

| 有給休暇・福利厚生 | 派遣会社の規定に従う | 就業先企業の規定に従う |

間接雇用である無期雇用派遣と違い、正社員は就業先企業と直接雇用契約を結びます。雇用期間に定めがない点は、無期雇用派遣も正社員も同じです。

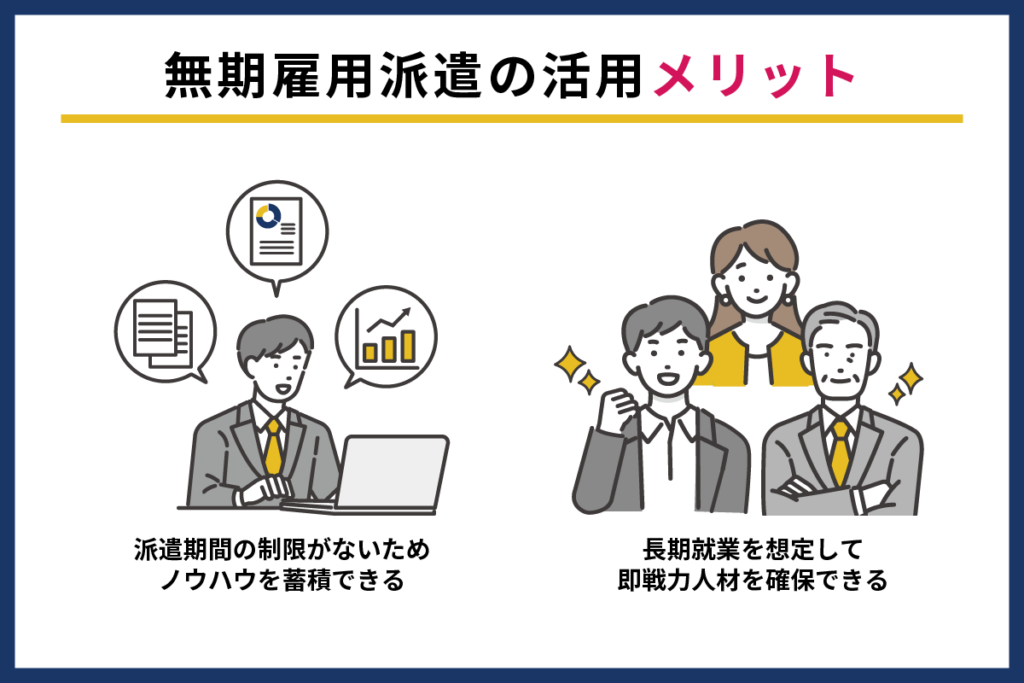

派遣先企業が無期雇用派遣を活用するメリット

無期雇用派遣を活用すると、派遣先企業には3年ルールを気にせず継続雇用できる、採用・教育コストの削減につながるなどのメリットがあります。

無期雇用派遣のメリットを紹介しますので、自社のニーズに沿うか確認しましょう。

3年ルールを気にせず継続雇用できる

有期雇用派遣では、労働者派遣法で派遣先企業が派遣社員を受け入れられる期間を最長3年と制限するルール(3年ルール)が設けられており、その期間が終了すると新たな派遣社員を探さなければなりませんでした。

無期雇用派遣は派遣社員が長期的に同じ職場で働き続けられるため、有期雇用派遣では任せづらい業務も依頼できるようになります。

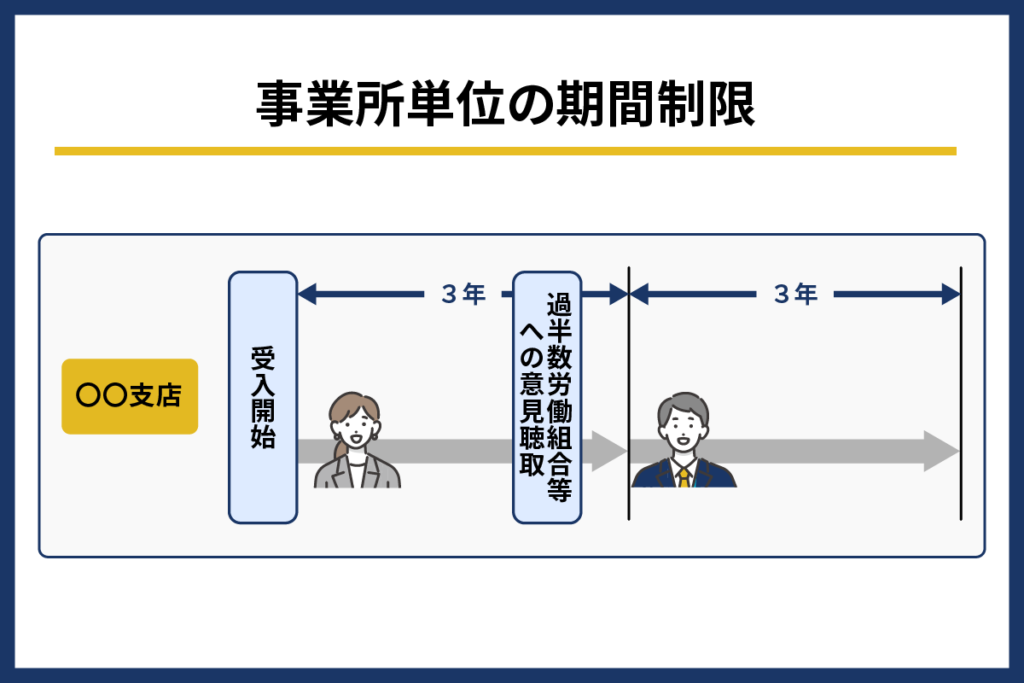

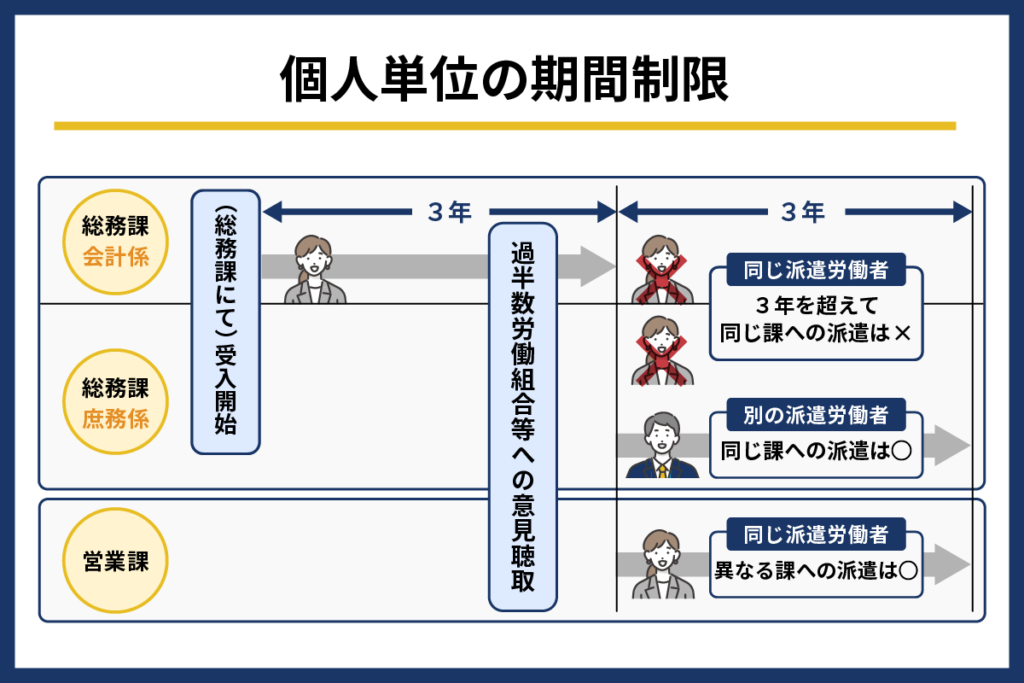

なお、3年ルールは「事業所単位の期間制限」「個人単位の期間制限」の2つから成り立っており、職種を問わず有期雇用派遣で働く60歳未満の派遣社員に適用されます。

事業所単位の期間制限は、同一の事業所で派遣社員を受け入れられるのは原則3年までとするルールです。過半数労働組合等の意見聴取を行うと延長が可能になります。

一方、個人単位の期間制限は、同一の派遣社員を同一の組織単位で受け入れられるのを3年までとするルールです。延長はできませんが、別の課などへの異動により同じ企業での派遣は可能になります。

無期雇用派遣の他、以下も3年ルールの対象外です。

- 60歳以上の派遣社員

- 有期プロジェクト

- 日数が限定されている業務

- 出産・育児・介護等で休業する労働者の代替業務

3年ルールの適用対象から外れる場合でも、従事できる業務内容については派遣禁止業務など、引き続き派遣法の制限があるため、注意が必要です。

派遣社員のスキル向上が期待できる

無期雇用派遣では、長期で派遣社員を活用できる分、スキル向上が期待できます。

派遣社員は、派遣先企業の業務プロセスや文化についても深く理解できるようになり、派遣先企業は継続的なノウハウの蓄積と、それにともなう業務の質的向上を実現できます。

また、有期雇用派遣は短期間の契約更新が一般的であり、派遣社員のモチベーションが一時的なものに留まりがちです。無期雇用派遣は安定した長期的な就業が可能であり、派遣社員の帰属意識も高い傾向がみられます。

採用・教育コストの削減につながる

無期雇用派遣の派遣社員は、派遣会社の選考プロセスを経て雇用されているため、派遣先企業にかかる採用コストを削減できます。

また、無期雇用派遣の活用で、派遣先企業は長期的に就業する即戦力人材を確保でき、教育コストも減らせるでしょう。

2026年の採用に向けて、準備できていますか?

求人倍率の上昇、時給相場の高騰——

人手不足はさらに深刻化すると予測されています。

後手に回らないために、今から市場トレンドを把握しておきませんか?

職種別の適正時給など2026年の市場予測データをまとめた資料を無料でお届けします。

派遣先企業が無期雇用派遣を受け入れる際のデメリット・注意点

無期雇用派遣には、注意しなければならない点もいくつか存在します。

例えば、3年以上働いてくれるとは限らない、有期雇用派遣に比べて派遣料金が高い傾向があり、契約更新期間が長いといった内容です。無期雇用派遣を受け入れる際の注意点を紹介しますので、採用前に把握しておきましょう。

3年以上働いてくれるとは限らない

無期雇用派遣であっても、必ずしも派遣社員が3年以上同じ職場で働き続けてくれるとは限りません。

派遣社員が、他のキャリア機会を求めて転職する可能性も十分にありえます。また、雇用主はあくまで派遣会社であるため、帰属意識が低い場合もあるでしょう。

そのため、派遣先企業は無期雇用派遣を受け入れる際に、継続的な人材育成と適切な労働環境の提供を心がけることが重要です。派遣社員が長期的に働きたいと思えるような、魅力的な職場環境を整備しましょう。

例えば、定期的な評価やフィードバック、スキルアップの機会を提供すると、派遣社員のモチベーションを維持し、長期的な雇用関係を築けるようになります。

有期雇用派遣に比べて派遣料金が高い傾向にある

無期雇用派遣は、有期雇用派遣より派遣料金が高い傾向があります。

派遣料金は業務内容や職種、地域によっても異なりますが、必要な時期・期間のみ人材を活用する有期雇用派遣は、閑散期に活用を止めることで待機コストを削減できます。

一方で、無期雇用派遣は派遣会社にとって派遣先企業が決まっていない状態でも雇用を維持するコストがかかるため、派遣会社がそのリスクを派遣料金に上乗せして設定しています。

一定の人材を確保できる安心感はありますが、派遣料金が高い傾向にある点には注意が必要です。

有期雇用派遣社員と比べて、契約更新期間が長い

一般的に、有期雇用派遣の契約更新は3ヶ月ごととなっていますが、無期雇用派遣は多くの場合、6ヶ月ごとになります。

これは、派遣先企業の都合により契約を途中で終了する場合に、別の案件を急いで確保しなければならないという状況を回避するためです。

とはいえ、派遣社員が従事していたプロジェクトが急に終了してしまった場合などでも、派遣先企業は同一の派遣社員を半年間雇用し続けなければなりません。

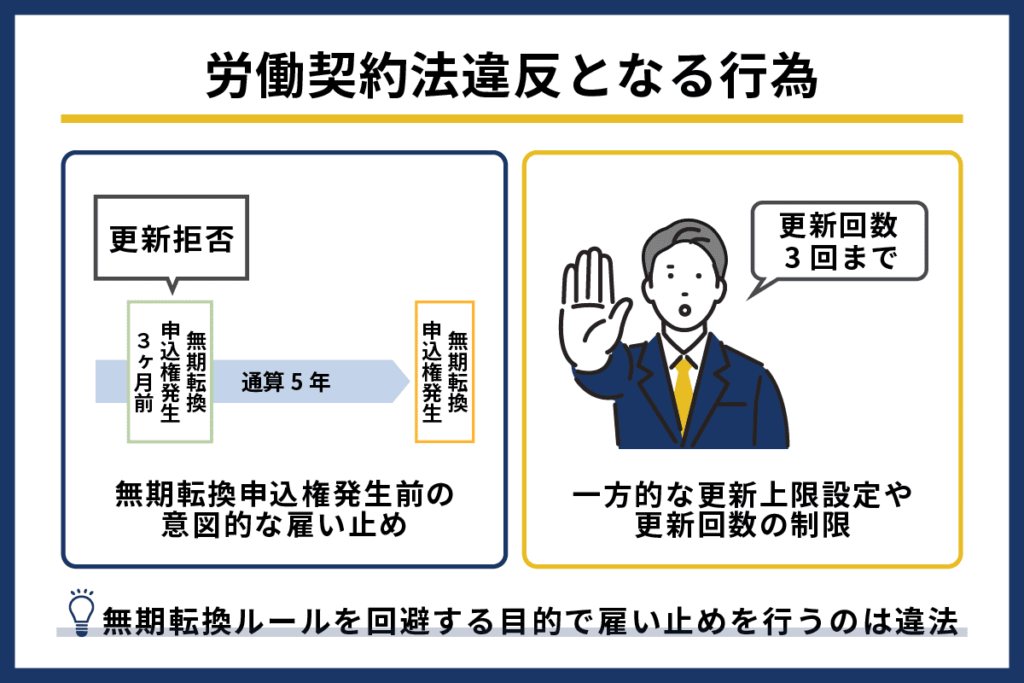

無期転換ルールの適用を回避する目的での雇い止めは法令違反となる

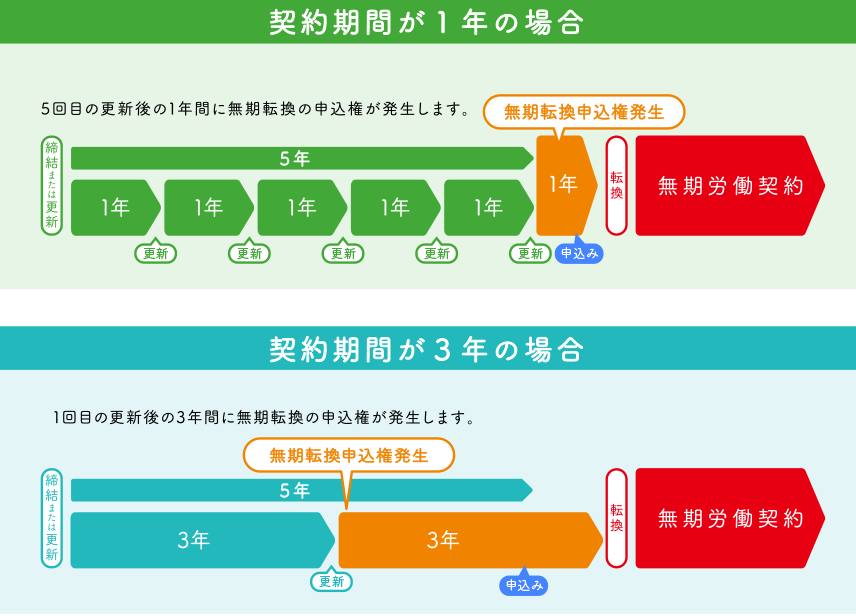

2013年、労働契約法において、同じ企業で5年以上働き続けた有期契約労働者からの申し出によって、雇用期間の定めのない労働契約に転換される「無期転換ルール(5年ルール)」が定められました。

これは派遣社員の雇用主である派遣会社と派遣社員の間適用されますが、派遣先企業においても間接的に雇い止め(契約期間満了時に企業側が契約の更新を拒否すること)に関与する可能性があるため、注意する必要があります。

特に、無期転換ルールの適用を意図的に避けることを目的として、無期転換申込権が発生する前に派遣会社が雇い止めをする、有期契約の満了前に派遣先企業が更新年限や更新回数の上限などを一方的に設けるなどの対応は、労働契約法に違反してしまう可能性があるでしょう。

労働契約法には罰則の定めはありませんが、労働契約法違反や雇い止めはトラブルの原因になりやすく、労働争議に発展する恐れがあります。派遣先企業にも、合理的な理由や事前の十分な説明・通知など慎重な対応が求められます。

なお、無期転換ルールの適用条件は、以下のすべてを満たす場合です。

- 2013年4月1日以降に開始した有期労働契約の通算期間が5年超え(更新の場合も含む)

- 契約の更新回数が1回以上

- 現時点で契約中

例えば、契約期間が1年の場合、無期転換を申し込める権利(無期転換申込権)が生じるのは5回目の更新後の1年間です。契約期間が3年であれば、最初に更新した後の3年間になります。

引用:厚生労働省『無期転換ルールについて』

この制度の目的は、雇用者に安定した労働環境を提供することにあり、派遣社員から無期転換の申請があった場合、雇用主である派遣会社は却下できません。

無期転換ルールの詳細については、以下の記事もご覧ください。

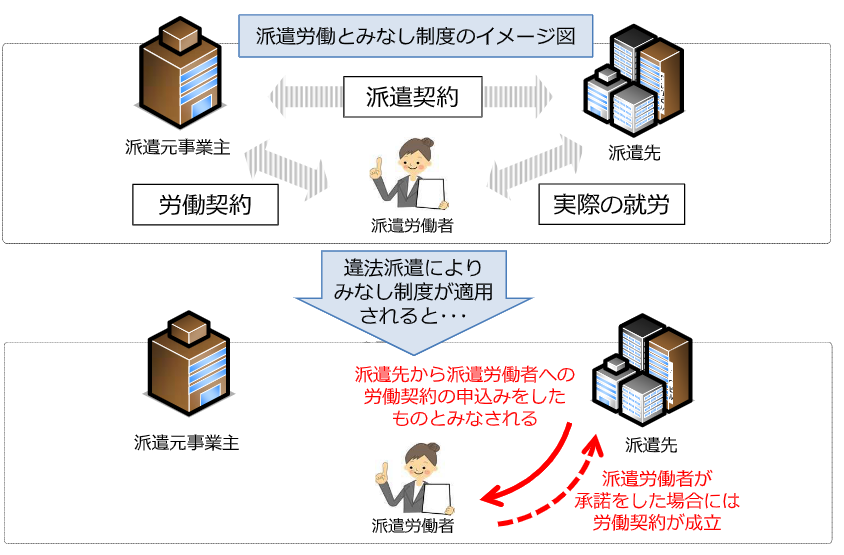

違法派遣に該当すると労働契約申込みみなし制度が適用される

二重派遣や偽装請負といった違法派遣には罰則の他、労働契約申込みみなし制度が適用されます。

労働契約申し込みみなし制度とは、派遣先企業が違法派遣を行った場合、その時点で当該の派遣社員へ労働契約の申込みをしたとみなす制度のことです。

派遣先企業が労働契約の申し込みをしたとみなされた日から1年以内に、派遣社員が承諾する意思表示をした場合、派遣先企業と派遣社員の間で労働契約が成立します。

引用:厚生労働省『派遣元事業主の皆さまへ|労働契約申し込みみなし制度の概要』

該当する違法派遣には、以下のようなものが挙げられます。

| 違法派遣 | 概要 |

| 二重派遣 | 派遣会社と雇用関係にある派遣社員を受け入れた派遣先企業が、その派遣社員をさらに別の企業に再派遣すること |

| 偽装請負 | 偽装請負とは、契約上は請負や委任などとしつつ、実際には派遣契約に該当する働き方をさせている状態のこと |

| 日雇い派遣 | 30日以内の雇用契約で日々または短期間のみ就業する労働者を派遣すること(原則禁止) |

| 派遣禁止業務への従事 | 建設業務、警備業務、港湾運送業務、医療関連業務(医師など)の一部業務など、派遣が禁止されている業務に従事させること(一部例外あり) |

| 事業所単位・個人単位の期間制限違反 | 派遣先企業が事業所単位・個人単位の期間制限に違反して抵触日以降も派遣社員を受け入れること |

| 無許可事業主からの労働者派遣 | 無許可の事業主・企業から派遣労働者を受け入れること |

該当しないよう、それぞれ正しく把握しておくことが重要です。

無期雇用の派遣社員が得られるメリット・デメリット

無期雇用派遣は、派遣社員にとっても以下のようなメリット・デメリットがあります。

| メリット | デメリット |

| ・収入が途切れる心配がない ・同じ就業先で長く働ける ・キャリア形成支援制度を受けられる | ・有期雇用のときより自由度が下がる可能性がある ・派遣会社の採用選考に落ちる可能性がある |

厚生労働省が「同一労働同一賃金」という取り組みをすすめていることから、派遣会社のなかには、無期雇用派遣の社員に対し賞与・昇給制度などが用意されていることもあります。

ただし、無期雇用派遣になるためには、派遣会社が行う書類選考や面接を通過しなければなりません。派遣会社にとっては無期雇用派遣社員と正社員の採用は同じくらいの意味をもつため、厳しい審査が行われます。

無期雇用の派遣社員に生じるデメリット

無期雇用の派遣社員には、有期雇用のときより自由度が下がる可能性がある、採用選考に落ちる可能性があるといったデメリットもあります。

無期雇用への希望や制度があっても、すべての派遣社員が無期雇用として採用されるわけではありません。

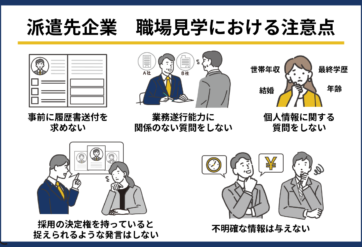

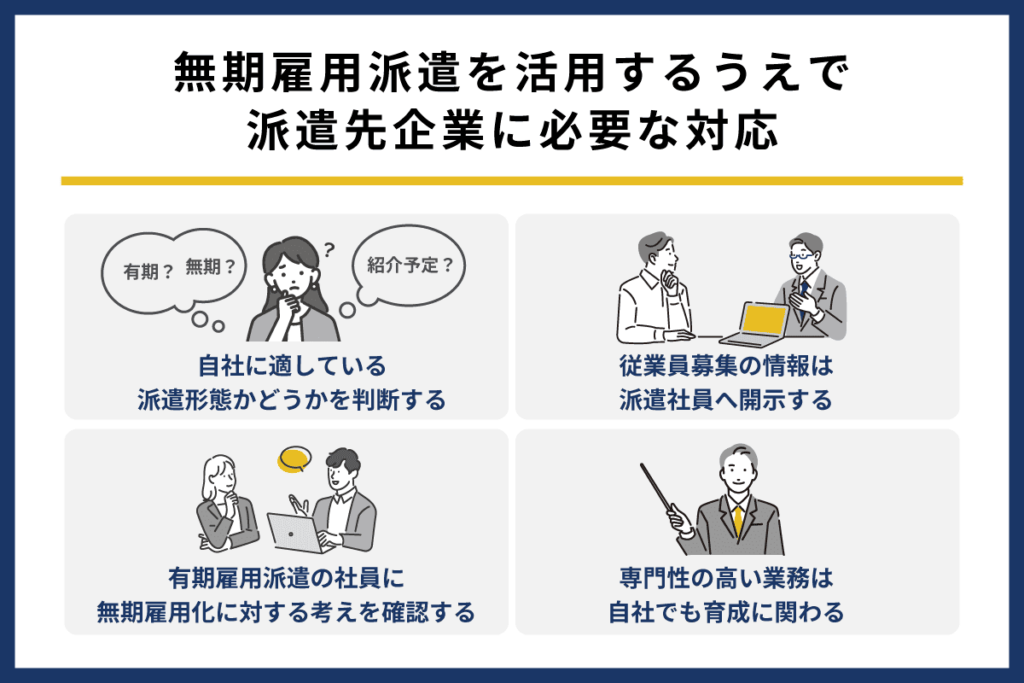

無期雇用派遣を活用するうえで派遣先企業に必要な対応

派遣先企業が無期雇用派遣に向けて適切な対応をとっておくと、効果的な活用につながります。

無期雇用派遣の活用を成功させるためのポイントを解説しますので、導入時に役立てましょう。

自社に適している派遣形態かどうかを判断する

前提として、無期雇用派遣が自社に適しているのかどうかを適切に判断しなければなりません。

そのために、まずは要員計画を作成し、ポジションごとにどのような雇用形態が最適かを検討しましょう。短期・長期、必要なスキルなどによって、雇用形態を選ぶのも一つの方法です。

例えば、有期雇用派遣が適しているのは、プロジェクト単位の業務(システム開発の特定フェーズ)、繁忙期対応(年末年始の販売スタッフ)、産休・育休の代替要員などの一時的なポジションです。

一方、無期雇用派遣が適しているのは、長期的に必要となる事務サポート職、カスタマーサポート、継続的な技術サポートなど、安定した業務が見込まれるポジションになります。社内の中核業務ではないものの、専門性や継続性が求められる職種に向いているでしょう。

なお、正社員登用を検討している場合は、紹介予定派遣を検討することも一案です。紹介予定派遣とは、派遣先企業との直接雇用(正社員、契約社員、パート・アルバイトでの雇用)を前提として行われる派遣形態です。

派遣先企業による面接を経て最長6ヶ月派遣社員として受け入れた後、派遣先企業と派遣社員、双方の合意が取れた場合に社員として正式に入社手続きを行います。

詳しくは以下の記事も参考にしてください。

従業員募集の情報は派遣社員へ開示する

派遣先企業が正社員を募集する際に、継続して1年以上受け入れている派遣社員がいる場合には募集情報を周知しなければならない(労働者派遣法第40条の5)とされています。

第四十条の五 派遣先は、当該派遣先の同一の事業所その他派遣就業の場所において派遣元事業主から一年以上の期間継続して同一の派遣労働者に係る労働者派遣の役務の提供を受けている場合において、当該事業所その他派遣就業の場所において労働に従事する通常の労働者の募集を行うときは、当該募集に係る事業所その他派遣就業の場所に掲示することその他の措置を講ずることにより、その者が従事すべき業務の内容、賃金、労働時間その他の当該募集に係る事項を当該派遣労働者に周知しなければならない。

引用:e-Gov法令検索『労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律』

また、派遣先企業における同一の組織単位の業務に、継続して3年間受け入れる見込みがある派遣社員がいるといった場合もあるでしょう。

派遣会社から雇用の安定を図るための措置として直接雇用するよう依頼がきたときに、派遣先企業が正社員に限らず事業所で働く労働者を募集する場合には、募集情報の周知が必要になります。

有期雇用派遣の社員がいれば無期雇用化に対する考えを確認する

すでに有期雇用派遣を受け入れている場合には、派遣社員の意思や派遣会社の意向(採用選考など)を確認しておきましょう。

どちらも無期雇用を望まない場合には、現在受け入れている派遣社員の就業継続は難しいといえます。

専門性の高い業務は自社でも育成に関わる

専門性の高い業務については、派遣会社でもキャリア育成支援を実施しています。

とはいえ、無期雇用派遣は期間の制限なく派遣社員に活躍してもらえるため、専門性の高い業務であれば自社でも研修を実施するといった方法もあります。

無期雇用派遣が自社に適しているのか、自社が行うべきことは何かなど、活用に向けてさまざまな不安を抱く企業もあるでしょう。

ビースタイルスマートキャリアでは、派遣先企業のニーズに応えられるよう、コンプライアンス遵守を徹底しながら的確なマッチングを行い、派遣社員の受け入れをサポートいたします。

ぜひお気軽にお問い合わせください。

2026年の採用に向けて、準備できていますか?

求人倍率の上昇、時給相場の高騰——

人手不足はさらに深刻化すると予測されています。

後手に回らないために、今から市場トレンドを把握しておきませんか?

職種別の適正時給など2026年の市場予測データをまとめた資料を無料でお届けします。

派遣社員の無期雇用に向けて派遣会社が行う対応

派遣社員の無期雇用に向けて、派遣会社は派遣期間制限を超える派遣社員に意向を確認し、派遣先企業にも共有します。

また、業務内容・待遇・対応などを派遣先企業の社員と均衡の取れた待遇を考慮しています。

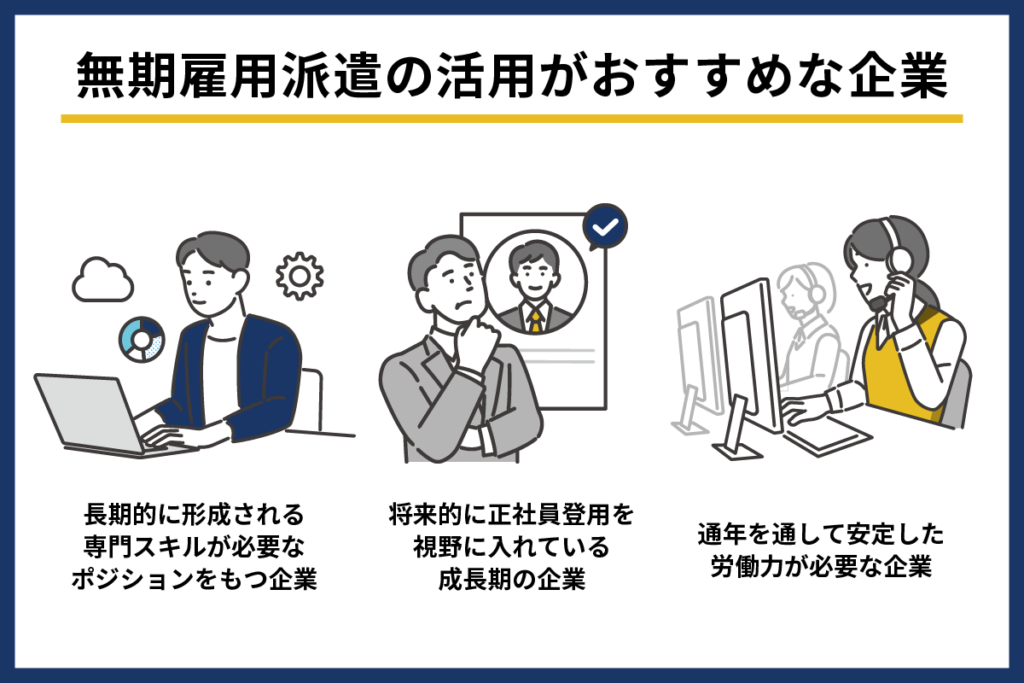

無期雇用派遣の活用がおすすめの企業

自社で無期雇用派遣を利用するか悩んでいる場合、おすすめの企業を参考にする方法もあります。

無期雇用派遣の活用がおすすめの企業例を3つ紹介します。

長期的に形成される専門スキルが必要な企業

長期的に専門スキルを形成する必要があるポジションを抱える企業は、無期雇用派遣の活用が有効です。熟練度の高い人材を確保し続けることで、業務の質を維持・向上させられるでしょう。

正社員を雇用できるほどの余裕がない、派遣社員を雇ってリスクを抑えたいといった場合には無期雇用派遣が最適といえます。

正社員登用を視野に入れている成長期の企業

成長期の企業は、組織の文化や採用プロセスがまだ整備されていないことが多く、採用のミスマッチを予防するために、正社員の採用に慎重になる場合があります。

とはいえ、企業は急速な事業拡大に向けて、短期間で多くの業務を処理できる即戦力となる人材を確保しなければなりません。

このような場合に無期雇用派遣を活用すると、不安定な自社の採用プロセスを通すことなく、必要となる即戦力を迅速に確保して業務の停滞を防げます。

派遣先企業は派遣社員をじっくりと評価し、スキルや適性を見極めたうえで将来的に正社員として登用するかどうか検討できます。

通年を通して安定した労働力が必要な企業

無期雇用派遣は繁閑や業務量の変動が少なく、年間を通じて安定した労働力が必要な企業にも有効な選択肢です。

例えば、製造業の生産ラインやコールセンターといった業務では、季節や経済状況に左右されず、常に一定の業務量が存在します。安定した人材確保に向けて無期雇用派遣を利用すると、派遣先企業は労働力の確保に関する不安を軽減できるでしょう。

また、派遣社員に長期間にわたって業務に従事してもらうことで、スキルやナレッジの蓄積ができ、業務の質を維持・向上させられます。

無期雇用派遣でよくある質問

無期雇用派遣では、さまざまな質問が聞かれます。

この章では、正社員との違いや無期雇用派遣のデメリット、無期雇用派遣から直接雇用へ移行できるのか、異動した派遣社員でも無期転換ルールが適用されるのかについて解説します。

無期雇用派遣と正社員の違いは何ですか?

無期雇用派遣と正社員の違いは、雇用主です。

正社員は、就業先企業が雇用主となる直接雇用になります。一方、無期雇用派遣は派遣会社が雇用主となる間接雇用であり、派遣先企業は給与の支払いや社会保険の手続きを行う必要がありません。

無期雇用派遣のデメリットはありますか?

無期雇用派遣には、3年以上働いてくれるとは限らない、有期雇用派遣に比べて派遣料金が高い傾向がある、契約更新期間が長いなどのデメリットがあります。

また、無期転換ルールの適用を回避する目的での雇い止めは法令違反となる、違法派遣に該当すると労働契約申込みみなし制度が適用されるなどの点に関しても注意が必要です。

無期雇用派遣から直接雇用へすることは可能ですか?

無期雇用派遣から直接雇用へ移行することは可能です。厚生労働省も、派遣社員の直接雇用を推奨しています。

直接雇用に際し、キャリアアップ助成金も活用できます。以下は、キャリアアップ助成金の「正社員コース」の助成額です。

| 企業規模 | 無期雇用から正社員化1人当たりの助成額 |

| 中小企業 | 40万円(20万円×2期) |

| 大企業 | 30万円(15万円×2期) |

参考:厚生労働省『キャリアアップ助成金のご案内(令和7年度版)』

直接雇用したい場合には、まず派遣会社に連絡しましょう。

派遣社員の直接雇用に関する内容は、以下の記事も参考にしてください。

ビースタイルスマートキャリアでは、派遣社員から正社員化を実現した事例もあります。

この企業では、経理・営業事務において正社員採用が難航し、残業増加やコア業務の進行に支障が生じていました。派遣社員に社員補佐としてノンコア業務を任せたところ、的確に処理し、負担軽減に貢献してくれたそうです。

3年間の派遣受け入れ後、直接雇用に移行しています。詳しくは以下の事例をご覧ください。

派遣社員でも、無期転換ルールは適用されますか?

無期転換ルールは、派遣社員も適用対象です。通算契約期間が5年を超えた場合、派遣社員は雇用契約を結んでいる派遣会社に対し、無期転換の申込をすることが可能です。

同一の派遣会社との契約が継続している限り、派遣先企業や職務内容が変わっても契約期間は通算されます。

ただし、登録型派遣で労働契約がない期間(無契約期間)が一定以上あると、無契約期間より前の雇用契約期間が通算期間に含まれなくなる場合があります。

まとめ

無期雇用派遣とは、派遣会社が無期雇用契約を結んだ派遣社員を、派遣先企業に派遣する形態です。

有期雇用派遣と異なり長期的に同じ人材を確保できるため、業務の継続性や専門性の維持、企業内でのノウハウの蓄積が実現できます。

しかし、無期雇用派遣には、派遣社員が長く勤めてくれるとは限らない、派遣料金が高くなってしまう可能性があるなどの懸念点があります。派遣先企業は、事前に把握したうえで検討することが重要です。

2026年の採用に向けて、準備できていますか?

求人倍率の上昇、時給相場の高騰——

人手不足はさらに深刻化すると予測されています。

後手に回らないために、今から市場トレンドを把握しておきませんか?

職種別の適正時給など2026年の市場予測データをまとめた資料を無料でお届けします。

監修者

緒方瑛利(ロームテック代表)

プロフィール

1989年北海道むかわ町生まれ。民間企業に入社後、総務・IR広報業務に従事したのち経済団体に転職。融資や創業相談、労働保険事務組合を担当し2019年に社会保険労務士試験に合格。2020年にITに強い社労士事務所としてロームテックを開業。社労士向けのエクセルセミナーや労働保険社会保険に関する情報を発信している。

ホームページ:https://ro-mutech.com/