- 人材派遣の基本

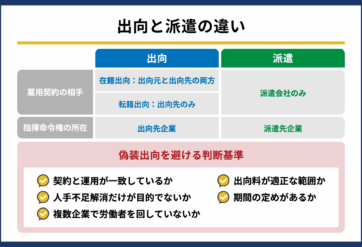

出向と派遣の違いとは?偽装出向を避ける判断基準と適切な契約のポイント

出向と派遣の違いは、雇用契約の相手と指揮命令権の所在です。

| 項目 | 出向 | 派遣 |

| 雇用契約の相手 | ・在籍出向:出向元企業と出向先企業 ・転籍出向:出向先企業 | 派遣会社 |

| 指揮命令権の所在 | 出向先企業 | 派遣先企業 |

本記事では、出向と派遣の違いを徹底比較します。法的リスク、特に注意すべき「偽装出向」の判断基準まで解説します。

事業フェーズに合った「ハイスキル人材」をご紹介

派遣活用で、こんな悩みを抱えていませんか?

-

☑即戦力を早く、安く見つけたい

☑ハイスキル人材を、必要な稼働量だけ確保したい

☑1日でも早く活用したいが、採用要件は下げたくない

募集要件を決めかねている方や、時短採用を検討している方もお気軽にご相談ください。

目次

出向と派遣の違い

出向と派遣の違いは、雇用契約の相手と、仕事の指示を出せる指揮命令権の所在です。

| 項目 | 出向 | 派遣 |

| 雇用契約の相手 | ・在籍出向:出向元企業と出向先企業 ・転籍出向:出向先企業 | 派遣会社 |

| 指揮命令権の所在 | 出向先企業 | 派遣先企業 |

| 給与支払い元 | 出向元企業または出向先企業(契約による) | 派遣会社 |

| 契約期間 | 比較的長期(1年以上が多い) | 短期〜長期までさまざま(1日〜最長3年) |

出向には、出向元企業との労働契約に加え、出向先企業と契約を締結する「在籍出向」と、出向元企業との労働契約を解消して出向先企業のみと契約を締結する「転籍出向」の2種類があります。

在籍出向は出向元企業との雇用関係をもったまま出向先で勤務する形態で、転籍出向はいわゆる転職のようなものです。

出向の給与支払い元は、契約により異なります。また、契約期間も比較的長く、1年以上が多い傾向です。

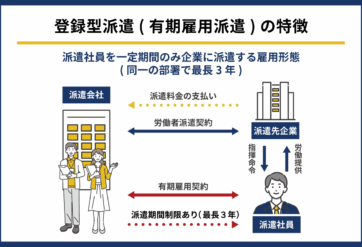

一方、派遣は派遣会社と雇用契約を結び、派遣先企業の命令のもと業務に従事します。派遣社員への給与支払いは、雇用主である派遣会社が行います。

契約期間は短期から長期までさまざまで、有期雇用派遣であれば最長3年まで受け入れが可能です。

出向とは?

出向とは、企業間の取り決めにより、従業員が元の会社(出向元企業)から別の会社(出向先企業)へ移り、業務に従事する制度です。主に以下の2種類があります。

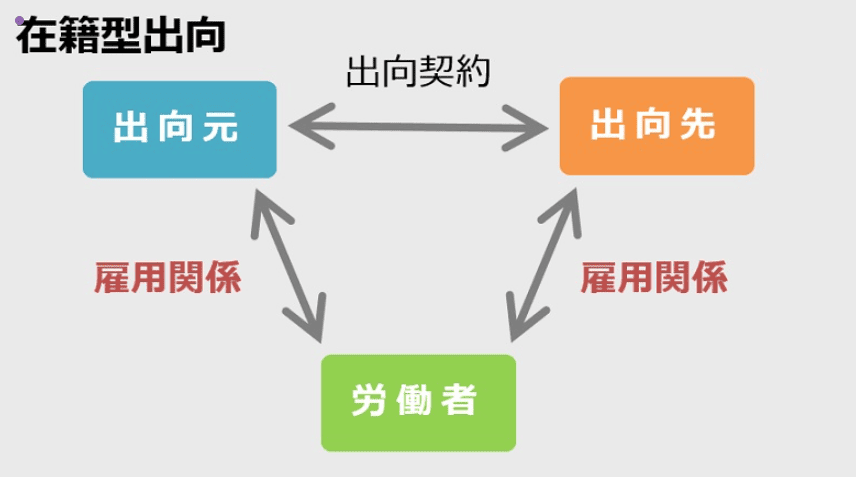

- 在籍出向:出向元企業との雇用関係を維持したまま、出向先企業でも労働契約を結ぶ形態

- 転籍出向:出向元企業との雇用関係を解消し、出向先企業のみと労働契約を結ぶ形態

それぞれの出向形態には、独自の特徴があります。

在籍出向の仕組みと特徴

引用:厚生労働省『在籍型出向支援』

在籍出向とは、社員が元の会社(出向元企業)との雇用契約を継続したまま、別の企業(出向先企業)で一定期間働く制度です。この形態の最大の特徴は、出向元企業と出向先企業の両方に籍を置く「二重の所属関係」にあります。

主な特徴は、以下のとおりです。

| 項目 | 特徴 |

| 雇用契約 | 出向元企業との雇用契約を維持したまま、出向先企業とも労働契約関係を締結 |

| 給与支払い元 | 基本的に出向元企業から支給されるが、出向先企業が一部または全部を負担するケースもある |

| 社会保険手続き | ・労災保険:出向先企業 ・雇用保険:給与支払い額の多さで異なる ・社会保険:勤務時間数が出向先企業で正社員並みであれば出向先企業(出向元企業が給与の全額を支払っている場合は出向元企業) |

| 指揮命令権の所在 | 日常の業務指示は出向先企業が行う |

| 就業規則の適用 | 通常は出向先企業の規則が適用される |

出向期間が終了すると、多くの場合は出向元企業に戻ることが前提となっています。そのため、将来的な元の会社への復帰を見据えながら、他社での業務経験を積むという考え方で活用されることが多くあります。

転籍出向の仕組みと特徴

転籍出向は、出向元企業との労働契約を完全に解消し、出向先企業と新たな雇用契約を結ぶ形態です。実質的には、退職して再就職する、転職に近い形になります。

主な特徴は、以下のとおりです。

| 項目 | 特徴 |

| 雇用契約 | 出向元企業との雇用関係が終了し、出向先企業と新たに締結。出向元企業での地位や権利は原則失われる |

| 給与支払い元 | 出向先企業 |

| 社会保険手続き | 出向先企業 |

| 指揮命令権の所在 | 出向先企業 |

| 就業規則の適用 | 出向先企業 |

転籍出向には、社員の同意が必要です。企業側が一方的に命じることはできず、拒否する権利が労働者にはあります。

また、拒否したことを理由に不利益な扱いを受けることは法的に認められていません。

なお、転籍出向は「左遷」というイメージをもたれがちですが、実際には社員のキャリア形成のための戦略的な人事、家庭の事情に合わせたグループ内での配置転換、関連会社の強化や技術指導のための人材移動などのケースが多くあります。

出向における労働条件の決定方法

出向における労働条件は、出向元企業と出向先企業の間で取り交わされる出向契約や出向規程によって決定されます。

労働基準法上、出向に関する明確な規定がないため、三者(出向元企業、出向先企業、出向労働者)の合意によって労働条件を設定することが基本です。

在籍出向の場合、一般的な労働条件の決定方法として労務提供に直接関わる条件(労働時間、休憩、休日、服務規律など)は出向先企業、労務提供を前提としない条件(基本給、賞与、退職金など)は出向元企業の就業規則を適用するパターンが多く見られます。

労働条件の決定においては、以下の点に注意が必要です。

- 出向契約書に労働条件を明確に記載すること

- 出向労働者の同意を得ること

- 使用者としての責任の所在を明確にすること

使用者としての責任は、取り決めによって定められた権限と責任に応じて、出向元企業または出向先企業がそれぞれ負うことになります。出向前に比べて労働条件が不利にならないよう配慮することも重要です。

出向命令の法的根拠と限界

労働契約法第14条では、出向命令権の行使が権利濫用に該当する場合は無効になると定めています。

第十四条 使用者が労働者に出向を命ずることができる場合において、当該出向の命令が、その必要性、対象労働者の選定に係る事情その他の事情に照らして、その権利を濫用したものと認められる場合には、当該命令は、無効とする。

引用:e-Gov法令検索『労働契約法』

出向命令の有効な根拠としては、以下が挙げられます。

- 従業員から出向についての明示的な同意を得ている

- 雇用契約書に出向の可能性が明記されている

- 就業規則に出向命令に関する条項がある

ただし、これらの根拠があったとしても、出向の業務上の必要性がない、健康状態を考慮せず不適切な業務への出向を命じている、著しく不利益な労働条件となるなどの場合は権利濫用として無効となる可能性があります。

出向命令の適法性は、「出向の必要性」「対象労働者選定の合理性」「労働者の不利益の程度」などの事情を総合的に考慮して判断されます。企業は出向命令を出す際、これらを十分に理解して適切に行使することが重要です。

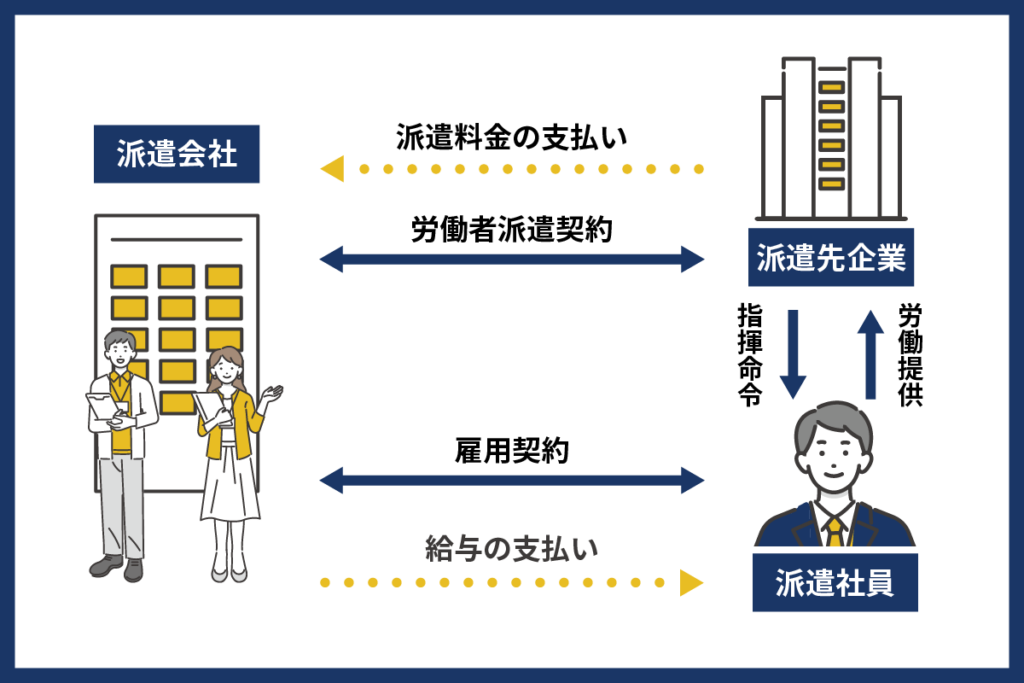

人材派遣とは?

人材派遣は、派遣先企業が必要な人材を、採用コストを抑えながら迅速に確保できる仕組みです。

派遣社員は派遣会社と労働契約を締結していますが、実際の業務指示は派遣先企業から直接行うことが可能です。

労働者派遣の仕組み

労働者派遣とは、派遣会社と派遣社員が雇用関係を結び、人材を必要とする企業へ一時的に派遣するサービスです。派遣社員の雇用主は派遣会社であり、実際の業務指示は派遣先企業が行います。

派遣の三者関係における役割は、以下のとおりです。

| 関係者 | 主な役割 |

| 派遣会社 | ・派遣社員を雇用し、給与や社会保険等の労務管理を担当 ・派遣社員と派遣先企業のマッチング ・派遣社員のフォローとサポート |

| 派遣社員 | ・派遣会社と雇用契約を締結 ・派遣先企業の指揮命令に従い業務に従事 |

| 派遣先企業 | ・派遣社員への業務指示 ・就業環境の整備と就業状況の管理 ・派遣会社への派遣料金の支払い |

派遣先企業は派遣社員の直接指名はできません(派遣特定行為の禁止)が、派遣会社に人材要件を提示することは可能です。

また、派遣先企業には、労働者派遣法で派遣社員の適正な就業を確保するための派遣先責任者の選任や、派遣社員の就業状況を記録する派遣先管理台帳の作成・保存が義務付けられています。

詳しくは、以下の記事も参考にしてください。

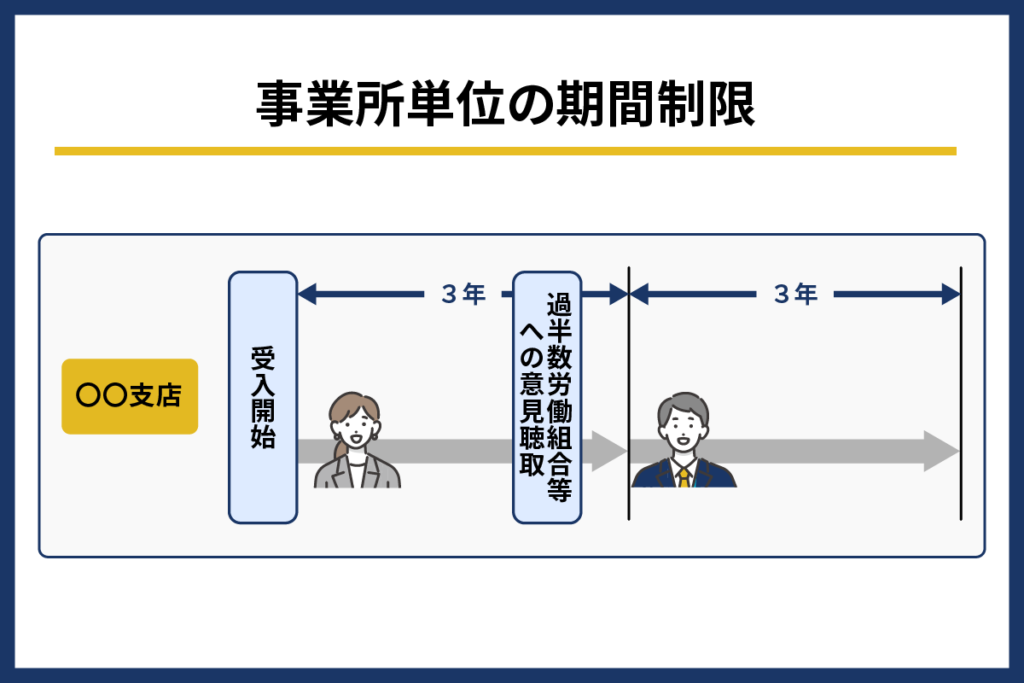

派遣契約の期間制限

派遣契約には「3年ルール」と呼ばれる期間制限があります。これは派遣社員の安定した雇用を促進するために、2015年の労働者派遣法改正で導入された制度です。

期間制限には以下の2つの考え方があります。

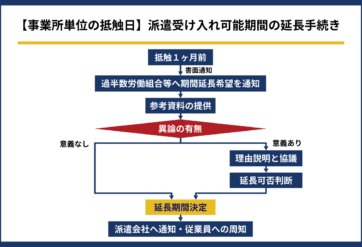

事業所単位の期間制限

事業所単位の期間制限は、同一の事業所で派遣社員を受け入れられるのは原則3年までとするルールです。事業所は、以下の雇用保険の適用事業所に関する考え方と基本的に同じとされています。

| 【事業所の定義】 工場、事務所、店舗など場所的に独立していること 組織単位として人事・経理・指揮監督・働き方などがある程度独立していること 施設として一定期間継続するものであること |

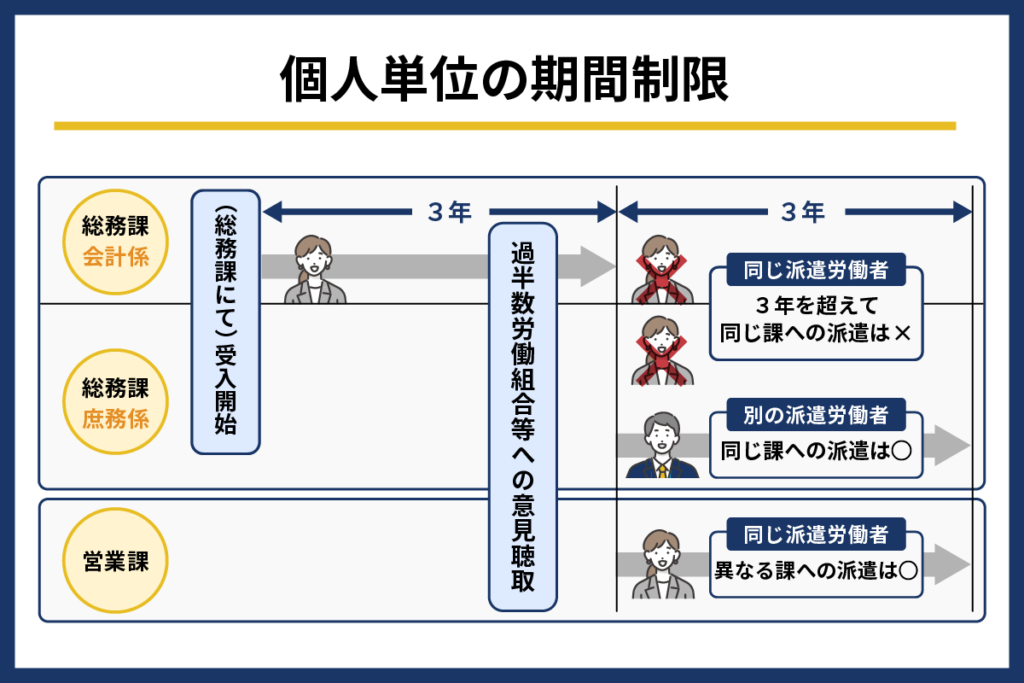

個人単位の期間制限

個人単位の期間制限は、同一の派遣社員を同一の組織単位で受け入れられるのを3年までとするルールです。組織単位は以下を定義としており、いわゆる「課」や「グループ」が想定されます。

| 【組織単位の定義】 業務としての類似性、関連性があるもの 組織の長が業務配分、労務管理上の指揮監督権限を有するもの |

ただし、以下のケースでは例外として3年ルールが適用されません。

- 無期雇用派遣社員

- 60歳以上の派遣社員

- 有期プロジェクト業務

- 日数限定業務(月10日以下など)

- 産休・育休の代替要員

3年を超えて同じ派遣社員を活用したい場合は、直接雇用への切り替えや無期雇用派遣の活用などの対応が必要です。

3年ルールについては、以下で詳しく解説しています。

派遣労働者の権利と保護

派遣労働者には、労働者派遣法によってさまざまな権利と保護が保障されており、派遣先企業と派遣会社は遵守する義務があります。

まず、派遣労働者の権利として重要なのは「同一労働同一賃金」の原則です。派遣先企業の正社員と同じ業務を行う場合、待遇に不合理な差があってはなりません。

また、派遣労働者の保護として、以下の制度が整備されています。

| 派遣労働者の保護 | 概要 |

| 苦情処理義務 | 派遣先企業は、派遣労働者からの苦情申し出に対して適切に対応しなければならない |

| 安全衛生責任 | 派遣先企業は自社の労働者と同様に、派遣労働者に対しても労働安全衛生法上の責任を負う |

| 雇用安定措置 | 派遣会社は一定期間継続して派遣した労働者に対し、派遣先企業への直接雇用の依頼や新たな就業機会の提供などの措置を講じる必要がある |

さらに、派遣先企業には派遣労働者の個人情報保護や、派遣先管理台帳の作成・保存義務も課せられています。

直接雇用への転換義務について

派遣先企業は、一定の条件下で派遣社員を直接雇用する義務を負う場合があります。

同一の派遣労働者を、同一の組織単位で、3年経過後も継続して同じ人材に働いてもらいたい場合は、以下のいずれかの対応が必要です。

- 派遣先企業による直接雇用(正社員・契約社員など)

- 派遣会社による無期雇用への転換

- 別の部署への異動(組織単位の変更)

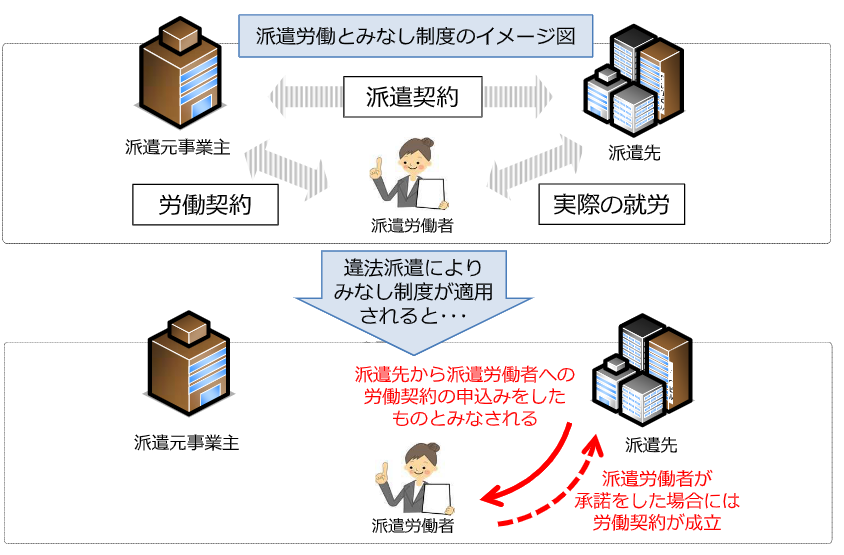

特に労働者派遣法に違反した場合には、「労働契約申込みみなし制度」が適用され、派遣先企業が派遣社員に対して自動的に直接雇用を申し込んだとみなされます。

引用:厚生労働省『派遣元事業主の皆さまへ|労働契約申し込みみなし制度の概要』

とはいえ、派遣社員の直接雇用は、即戦力となる人材確保や採用コスト削減などのメリットがあります。優秀な派遣社員を自社の戦力として長期的に活用したい場合には、検討するのも一つの方法です。

以下の記事では、派遣社員の直接雇用について詳しく解説しています。あわせてご覧ください。

【立場別】出向・派遣のメリット・デメリット比較

出向と派遣、それぞれのメリット・デメリットを立場別にまとめました。

【出向】

| 立場 | メリット | デメリット |

| 企業 | ・グループ内の人材交流による組織活性化が図れる ・出向元企業の技術やノウハウを出向先企業へ伝えられる ・出向社員に新たな経験を積ませ、将来の幹部候補を育成できる ・人員過剰時の雇用調整手段として活用できる ・子会社や関連会社の経営強化に貢献できる | ・優秀な人材の出向により出向元企業の業務に支障が出る可能性がある ・出向先企業と出向元企業で責任の所在が不明確になりやすい ・出向社員の給与負担の取り決めが複雑になることがある ・出向者が戻った際のポジション確保が難しい場合がある ・出向命令に法的な制約がある |

| 労働者 | ・新たな職場環境で経験を積める ・異なる企業文化や業務知識を習得できるため、スキルの幅が広がる ・在籍出向の場合は、元の会社に戻る選択肢が残されているため、安心感がある ・責任ある立場での業務を任されることが多く、キャリアアップにつながる ・出向先企業で新たな人間関係を構築でき、人脈が広がる | ・慣れない業務や職場環境に適応するストレスがある ・出向先企業が遠方の場合、転居を余儀なくされることもある ・家族との生活スタイルが変わる可能性がある ・在籍出向の場合、出向元企業と出向先企業の板挟みになることがある ・転籍出向の場合、元の会社に戻れないため、将来的な不安を感じやすい |

【派遣】

| 立場 | メリット | デメリット |

| 企業 | ・一時的な人材不足を迅速に解消できる ・繁忙期や特定プロジェクトなど必要な期間だけ人員確保が可能 ・専門性の高い人材を柔軟に確保できる ・採用コストや採用時間の削減につながる ・社員がコア業務に集中できる環境を整えられる ・欠員や休業者(産休、育休など)への対応が柔軟にできる | ・派遣料金が直接雇用より割高になる場合がある ・派遣期間の制限(最長3年)があるため長期的な人材活用が難しい ・契約で定めた業務範囲以外の業務を指示できない ・派遣社員への教育コストが必要になる ・派遣社員の選考や特定ができないため、人材選びを派遣会社に任せる必要がある ・派遣禁止業務があり、すべての業務に対応できるわけではない |

| 労働者 | ・ライフスタイルに合わせた働き方を選べる ・さまざまな業界や企業での就業経験を積めるため、スキルの幅を広げられる ・ライフイベントに合わせて働き方を調整しやすい ・自分の経験やスキルに合った仕事を選べる | ・契約期間が限られているため、長期的な安定性に欠ける場合がある ・派遣会社によっては、専門性を高めるための長期的な育成を受けにくい ・派遣社員という立場から生じる職場での心理的な壁を感じることがある |

企業側から見た出向のメリット・デメリット

企業側から見ると、出向には戦略的な人材活用のメリットがあります。

| メリット | デメリット |

| ・グループ内の人材交流による組織活性化が図れる ・出向元企業の技術やノウハウを出向先企業へ伝えられる ・出向社員に新たな経験を積ませ、将来の幹部候補を育成できる ・人員過剰時の雇用調整手段として活用できる ・子会社や関連会社の経営強化に貢献できる | ・優秀な人材の出向により出向元企業の業務に支障が出る可能性がある ・出向先企業と出向元企業で責任の所在が不明確になりやすい ・出向社員の給与負担の取り決めが複雑になることがある ・出向者が戻った際のポジション確保が難しい場合がある ・出向命令に法的な制約がある |

特に在籍出向の場合は、雇用契約が二重になるため、責任の所在を明確にしておかないと後々トラブルの原因となる可能性があります。

出向規程を整備し、出向者の処遇について明確なルールを設けておくことが重要です。

企業側から見た派遣のメリット・デメリット

企業側から見た派遣のメリット・デメリットを以下にまとめました。

| メリット | デメリット |

| ・一時的な人材不足を迅速に解消できる ・繁忙期や特定プロジェクトなど必要な期間だけ人員確保が可能 ・専門性の高い人材を柔軟に確保できる ・採用コストや採用時間の削減につながる ・社員がコア業務に集中できる環境を整えられる ・欠員や休業者(産休・育休など)への対応が柔軟にできる | ・派遣料金が直接雇用より割高になる場合がある ・派遣期間の制限(最長3年)があるため長期的な人材活用が難しい ・契約で定めた業務範囲以外の業務を指示できない ・派遣社員への教育コストが必要になる ・派遣社員の選考や特定ができないため、人材選びを派遣会社に任せる必要がある ・派遣禁止業務があり、すべての業務に対応できるわけではない |

企業は自社の状況や目的に応じて、これらのメリット・デメリットを総合的に判断して派遣活用を検討しましょう。

特に人材の流動性が求められる場面や、専門スキルをもつ人材を短期間で確保したい場合に効果的な選択肢となります。

応募不足やコスト高騰の対策は準備できていますか?

求人倍率の上昇や時給相場の高騰により、人手不足はさらに深刻化すると予測されています。後手に回らないためには、今から市場トレンドを把握し、採用戦略を見直すことが重要です。

2026年の市場予測データでは、応募を増やすための「リモートワーク頻度」の明記方法や、採用成功のカギとなる「40~50代」即戦力層の活用方法など、具体的な対策を解説しています。

労働者側から見た出向のメリット・デメリット

出向は労働者にとって新たなキャリア形成の機会となる一方、生活面での変化もともないます。労働者側から見たメリット・デメリットは、以下のとおりです。

| メリット | デメリット |

| ・新たな職場環境で経験を積める ・異なる企業文化や業務知識を習得できるため、スキルの幅が広がる ・特に在籍出向の場合は、元の会社に戻る選択肢が残されているため、安心感がある ・責任ある立場での業務を任されることが多く、キャリアアップにつながる ・出向先企業で新たな人間関係を構築でき、人脈が広がる | ・慣れない業務や職場環境に適応するストレスがある ・出向先企業が遠方の場合、転居を余儀なくされることもある ・家族との生活スタイルが変わる可能性がある ・在籍出向の場合、出向元企業と出向先企業の板挟みになることがある ・転籍出向の場合、元の会社に戻れないため、将来的な不安を感じやすい |

出向制度を効果的に運用するためには、労働者の懸念点に配慮した丁寧な説明と適切なフォローアップ体制の構築が欠かせません。

労働者側から見た派遣のメリット・デメリット

労働者側から見た派遣のメリット・デメリットについて、以下にまとめました。

| メリット | デメリット |

| ・ライフスタイルに合わせた働き方を選べる ・さまざまな業界、企業での就業経験を積めるため、スキルの幅を広げられる ・ライフイベントに合わせて働き方を調整しやすい ・自分の経験やスキルに合った仕事を選べる | ・契約期間が限られているため、長期的な安定性に欠ける場合がある ・派遣会社によっては、専門性を高めるための長期的な育成を受けにくい ・派遣社員という立場から生じる職場での心理的な壁を感じることがある |

企業側は、労働者視点を理解すると、派遣社員の効果的な活用と適切なマネジメントが可能になります。

また、派遣社員のモチベーション維持や組織への貢献度を高めるための施策を検討する際の参考にもなります。

偽装出向の判断基準と回避方法

偽装出向とは、形式的には「出向」という名目を使いながら、実質的には労働者派遣法に基づかない違法な「労働者供給」に該当する状態のことです。労働者派遣事業の許可を受けずに人材を受け入れる行為として、法令違反となります。

偽装出向とみなされる具体的なケース

出向の形式をとりながら実質的には労働者派遣事業を行っていると判断される場合には、偽装出向とみなされます。

過去には、派遣会社から労働者を出向として受け入れた事業者が摘発された事例がありました。

▶参考:地位確認等請求事件

具体的なケースを挙げると、出向元企業が出向先企業から「出向料」としてコンサル料や業務委託費を受け取っている、複数の企業に対して社員を出向させているなどが該当します。

適法性を判断するチェックポイント

偽装出向を見分けるためのチェックポイントは、以下のとおりです。

- 雇用関係と指揮命令権の所在が、契約と運用で解離していないか

- 出向料が労働者の給与相当額を大幅に上回っていないか

- 出向の目的が「人手不足の解消」だけになっていないか

- 出向について、期間の定めがなく無期限になっていないか

- 複数の企業間で労働者を回しているような状態になっていないか

本来、出向の目的は「関係会社(子会社、グループ会社同士など)での雇用機会の確保」「グループ内の人事交流の一環」「経営指導や技術指導」「人材開発やスキルアップの機会提供」などになります。

本来の目的から外れ、かつ出向元企業が出向によって利益を得ているような状況がある場合、偽装出向として法令違反となる可能性が高くなります。

違法行為に該当した場合の罰則

偽装出向として違法と判断された場合、職業安定法第44条「労働者供給事業の禁止」に違反するとして、1年以下の懲役または100万円以下の罰金の対象となります(第64条)。

第四十四条 何人も、次条に規定する場合を除くほか、労働者供給事業を行い、又はその労働者供給事業を行う者から供給される労働者を自らの指揮命令の下に労働させてはならない。

引用:e-Gov法令検索『職業安定法』

さらに、罰則だけでなく企業イメージの低下や、労働者からの損害賠償請求、行政からの事業停止命令などのリスクも生じます。

違法状態が長期間続いていた場合、さかのぼって是正を求められるケースもあるため、コンプライアンス上も大きな問題となります。

企業が注意すべき運用上のポイント

出向を適法に運用するためには、以下のポイントに注意が必要です。

| ポイント | 詳細 |

| 出向の目的を明確化する | 出向は単なる人材供給ではなく、経営指導や技術指導、能力開発など明確な目的が必要 |

| 出向契約書を適切に作成する | 出向元企業・出向先企業の責任範囲、労働条件、出向期間などを明確に記載 |

| 出向者の同意を得る | 出向命令を出す際は、事前に労働者の同意を得ることが望ましい。突然の命令は労働者の権利を侵害する可能性がある |

| 定期的な状況確認を行う | 出向者の勤務状況や処遇について、定期的に確認する機会を設ける。出向先企業での不当な扱いを防止するためにも重要 |

| 出向期間を適切に設定する | 出向は一時的な措置であるため、期間は6ヶ月~3年程度が一般的。不必要に長期間にわたる出向は、偽装出向と判断されるリスクがある |

出向と派遣の制度を正しく理解し、法令に則った運用を徹底すると、企業のコンプライアンス体制の強化につながるだけでなく、労働者の権利を守り、健全な労使関係を構築する基盤となります。

まとめ

出向と派遣の違いは、雇用契約の相手と指揮命令権の所在です。

| 項目 | 出向 | 派遣 |

| 雇用契約の相手 | ・在籍出向:出向元企業と出向先企業 ・転籍出向:出向先企業 | 派遣会社 |

| 指揮命令権の所在 | 出向先企業 | 派遣先企業 |

出向という名目であっても実態が派遣と同じ場合には、「偽装出向」として違法と判断される可能性が高くなります。

出向制度に不安を感じる場合は、以下のポイントを確認しましょう。

- 雇用関係と指揮命令権の所在が、契約と運用で解離していないか

- 出向料が労働者の給与相当額を大幅に上回っていないか

- 出向の目的が「人手不足の解消」だけになっていないか

- 出向について、期間の定めがなく無期限になっていないか

- 複数の企業間で労働者を回しているような状態になっていないか

偽装出向かも?不安な場合は専門家へ相談を

出向と派遣の区別が曖昧なケースでは、気づかぬうちに法律違反を犯してしまう可能性があります。判断に迷った際は、以下の専門家への相談をおすすめします。

- 労働基準監督署:労働条件や法令遵守に関する相談

- 弁護士:法的な観点からの契約内容の精査や対応策の提案

- 社会保険労務士:人事労務管理の専門家としての助言

専門家への相談は費用がかかることもありますが、偽装出向と判断された場合のリスクを考えれば、予防的な投資として有効です。適切な契約関係を構築し、労働者の権利を守りながら、企業としてのコンプライアンスを維持しましょう。

事業フェーズに合った「ハイスキル人材」をご紹介

派遣活用で、こんな悩みを抱えていませんか?

-

☑即戦力を早く、安く見つけたい

☑ハイスキル人材を、必要な稼働量だけ確保したい

☑1日でも早く活用したいが、採用要件は下げたくない

募集要件を決めかねている方や、時短採用を検討している方もお気軽にご相談ください。