- 人材派遣の基本

人手不足はどうすればいい?陥りやすい会社の特徴と7つの対策

「人手不足で仕事が回らない」「求人を出しても応募がない」「せっかく人材を採用しても、すぐに辞めてしまう」などの悩みを抱える企業は多くあります。

厚生労働省「令和6年版労働経済の分析-人手不足への対応-」によると、2023年の欠員率は、2012年と比較してほぼすべての産業で上昇しており、特に中小企業において顕著です。なかでも、パートタイム労働者の欠員率は、企業規模を問わずほぼすべての産業で上昇傾向にあります。

人手不足は放置すれば企業の競争力を奪い、最悪の場合、倒産に至る可能性もあります。企業は早急に適切な対策を講じなければなりません。

本記事では、人手不足に陥っている主な原因や人手不足に陥りやすい企業の特徴・業界、人手不足が企業に与える影響、7つの解決策を解説します。

2026年の採用に向けて、準備できていますか?

求人倍率の上昇、時給相場の高騰——

人手不足はさらに深刻化すると予測されています。

後手に回らないために、今から市場トレンドを把握しておきませんか?

職種別の適正時給など2026年の市場予測データをまとめた資料を無料でお届けします。

目次

人手不足に陥っている主な原因

日本企業が人手不足に陥っている主な原因には、労働力人口の減少や、はたらき方のニーズの多様化による条件のミスマッチ、業界ごとの需要と供給のアンバランス、顧客ニーズの多様化にともなう業務の複雑化が関わっています。

適切な対処がとれるよう、企業は原因を正しく把握することが大切です。

労働力人口の減少

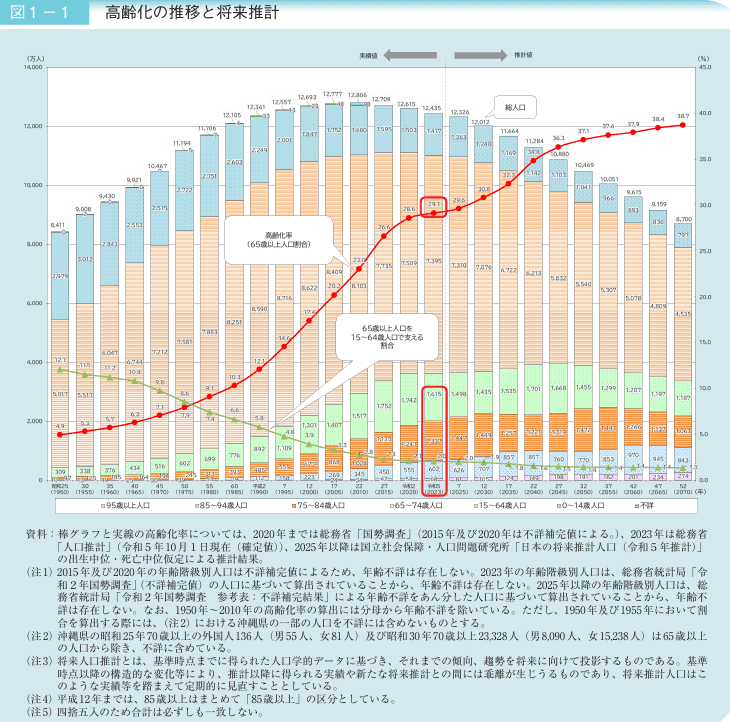

現代では少子高齢化が進み、労働力人口の減少していることで、さまざまな企業が人手不足に悩まされています。

内閣府の「令和6年版高齢社会白書(概要)」によると、65歳以上の人口を15~64歳の人口で支える割合が、2025年で2.0%、2050年には1.4%になると示されています。

引用:内閣府の「令和6年版高齢社会白書(概要)」

働き手が減ってきているため、企業は円滑な経営に向け、人手不足への対策が必要です。

はたらき方のニーズの多様化による条件のミスマッチ

現代では、はたらき方のニーズが多様化してきており、条件のミスマッチによる転職がみられやすくなっています。

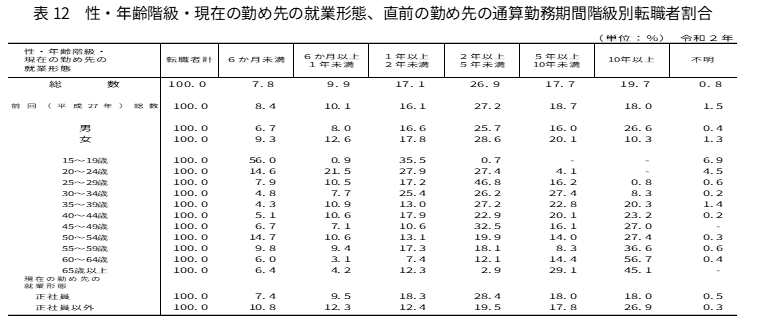

厚生労働省の「令和2年転職者の実態調査の概況」によると、「2年以上5年未満」が26.9%と、最も転職率が高い傾向がありました。

引用:厚生労働省「令和2年転職者の実態調査の概況」

せっかく入職者がいても、育成した後に転職されることが多く、企業の人手不足につながっています。

業界ごとの需要と供給のアンバランス

社会情勢の変化とともに、業界ごとの人材の需要と供給のバランスも崩れてきています。

例えば現代では、高齢化の進行で介護サービス、デジタル化の加速でIT技術者、ネット通販の拡大で物流スタッフの需要が急増していますが、求職者の数が足りない現状です。

また、製造業や一般事務職などでも、人手不足が続いています。

顧客ニーズの多様化にともなう業務の複雑化

現代では、顧客ニーズがモノの消費から感覚的な欲求や趣味嗜好を満たす消費に変化してきています。また、IT技術やインターネットが普及し、さまざまなチャネルから消費者へアプローチする顧客対応も求められるようになりました。

企業はこれらのニーズに適切に応えなければならず、その影響で業務が複雑化し、人手不足につながっています。

人手不足に陥りやすい企業がもつ3つの特徴

人手不足は業界や職種の問題だけでなく、企業の体質によっても左右されます。

特に、労働条件と業務負荷がアンバランスである、デジタル化・効率化への取り組みが不足している、評価制度が不透明などの状況にあると、人材の流出や採用難により慢性的な人手不足に陥りやすくなります。

早期に改善すべきポイントを特定できるよう、それぞれの状況を把握しておくことが重要です。

労働条件と業務負荷のアンバランス

人手不足に陥りやすい企業の大きな特徴の一つが、労働条件と業務負荷のアンバランスです。

業務量に対して適切な人員配置がなされていない職場では、既存社員への負担が過度に集中し、深刻な問題を引き起こします。

このような状況では、以下の問題が起こりやすくなります。

- 長時間労働の常態化

- 休暇取得の困難

- 賃金と業務量の不均衡

- 心身の健康への悪影響

特に、賃金水準が業務の負荷に見合っていない場合、従業員のモチベーション低下や離職につながりやすくなります。

また、業務の属人化により特定の社員に仕事が集中すると、その社員が休暇を取得できない、退職時の引き継ぎが困難になるなどの悪循環も生まれるでしょう。

デジタル化・効率化への取り組み不足

業務の自動化やIT化が進んでいない企業では、従業員一人あたりの業務負担が大きくなりがちです。紙ベースの作業や手作業に依存している状態では、生産性向上も見込めません。

特に、以下のような状況にある企業は、デジタル化の遅れが生じやすくなります。

- 経営層のITリテラシー不足

- 現場主導の局所的な取り組み

- 業務プロセスの見直し不足

- レガシーシステムへの依存

デジタル化の遅れは、生産性の低下を招き、限られた人材への負担を増大させるだけでなく、競争力の低下にも直結します。

評価制度の不透明性と人材流出

評価制度が不透明な企業では、優秀な人材から順番に流出していく深刻な問題が発生します。

努力や成果が正当に評価されない環境では、高いパフォーマンスを発揮している従業員ほど、自分の価値を認めてくれる他社への転職を検討するようになります。

評価制度が不透明になる主な要因は、以下の3つです。

- 評価基準があいまい

- 評価と努力が連動していない

- 主観的・属人的な評価になっている

さらに、評価後のフィードバックが不十分な場合、従業員は自分の強みや改善点を理解できず、成長の機会を失ってしまいます。「なぜこの評価なのか」「どうすれば改善できるのか」がわからないまま、モチベーションが低下し、最終的には離職へとつながる可能性があります。

このような状況を放置すれば、組織の競争力低下は避けられません。人材流出を防ぐためには、透明性の高い評価制度の構築が急務といえます。

人手不足に陥りやすい業界

厚生労働省「令和6年版労働経済の分析-人手不足への対応-」によると、2023年において特に人手不足に陥りやすい業界として、以下が挙げられています。

| 企業規模 | フルタイム労働者の欠員率が高い業界 | パートタイム労働者の欠員率が高い業界 |

| 5~99人 | 建設業、宿泊業・飲食サービス業 | 宿泊業、飲食サービス業 |

| 100~999人 | ||

| 1,000人以上 | 全職種でほぼ横ばい | 運輸業、郵便業 |

参考:厚生労働省『令和6年版労働経済の分析-人手不足への対応-p.128』

これらの業界で人手不足が深刻化している背景は、さまざまです。

例えば建設業では、少子高齢化による労働力不足や建設需要の増加、長時間労働、低賃金、労働環境の悪さなどが関与しているといわれています。

また、宿泊業・飲食サービス業では労働条件の厳しさや賃金水準の低さ、運輸業では長時間労働や労働環境の問題なども挙げられています。

人手不足が企業に与える影響

人手不足は企業の経営に深刻な影響を及ぼし、事業の継続性を脅かすリスクとなっています。

労働力の不足は単なる人員の問題にとどまらず、企業全体のパフォーマンスに波及する複合的な課題です。

労働環境の悪化と既存社員への負担増加

人手不足が続くと、まず退職者の業務が既存社員に振り分けられます。その結果、一人当たりの業務量が大幅に増加し、職場環境は急速に悪化していくでしょう。

特に深刻な影響として、以下の問題が顕在化します。

- 長時間労働の常態化

- 休暇取得の困難化

- メンタルヘルスの悪化

- 労災リスクの上昇

このような劣悪な労働環境は、さらなる離職を招く悪循環を生み出します。

過重労働で疲弊した従業員が退職すれば、残された社員の負担はさらに増大します。職場全体のモチベーションが低下し、組織の崩壊へとつながりかねません。

離職率の増加と採用コストの上昇

人手不足が慢性化すると、社員一人ひとりの業務負荷が増大し、労働環境の悪化が離職率を押し上げる要因となります。

賃金水準が業務量に見合わない、キャリアアップの機会が限られているといった不満も、従業員の転職を後押しするでしょう。

離職者が増えると、企業は新たな人材を採用しなければなりません。しかし、労働市場がひっ迫している現在、人件費や広告費、外部委託費など採用活動にかかるコストは上昇しています。

特に、専門的な資格や能力をもつ人材の採用では、これらのコストがさらに高額になるでしょう。

せっかく高いコストをかけて採用しても、短期間で離職されてしまえば、投資した採用コストが無駄になってしまいます。離職と採用の悪循環を断ち切るためには、既存社員の定着率を高める取り組みが不可欠です。

生産性・競争力の低下

人手不足が深刻化すると、企業の生産性と競争力が大幅に低下する恐れがあります。

生産性低下の主な要因は、以下のとおりです。

- 業務の効率化や改善に取り組む余裕がなくなる

- 新規事業や商品開発への投資が困難になる

- 従業員の疲労蓄積により作業効率が低下する

- 熟練従業員の退職により技術・ノウハウが失われる

これらの要因により、企業全体の生産効率が著しく低下します。納期遅延や品質低下、顧客対応の悪化、価格競争力の低下などの状況を招くでしょう。

このような生産性と競争力の低下は、売上減少や市場シェアの縮小につながり、最終的には事業の存続自体を脅かす可能性があります。そのため、企業には早急な対策が求められます。

事業縮小・倒産リスク

人手不足が深刻化すると、企業の事業継続に重大な影響を及ぼし、最悪の場合、事業縮小や倒産に至る可能性があります。

人手不足による倒産までの流れは、以下のとおりです。

- 人員不足で業務が停滞し、納期遅延、品質低下が生じる

- 顧客離れや売上減少により、収益が悪化し、資金繰りが困難になる

- 投資余力が低下し、設備更新や人材育成が停止する

- 競争力が喪失し、市場シェアが縮小する

- 事業継続が困難になり、事業が縮小、最悪の場合には倒産に至る

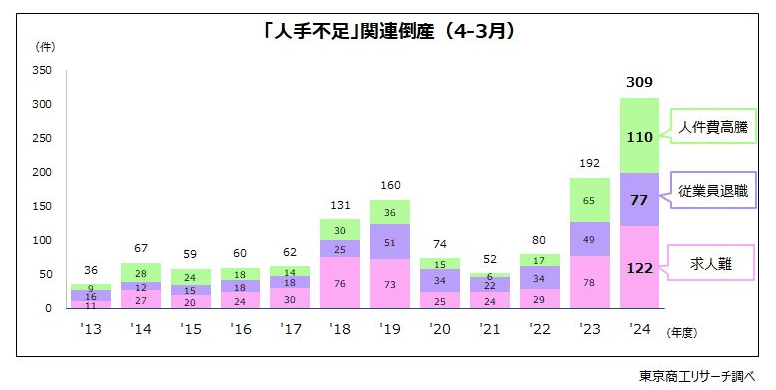

実際、人手不足を理由とした倒産件数は、増加傾向です。

東京商工リサーチによると、2024年度の「人手不足」関連倒産は、過去最多の309件(前年度比60.9%増)と急増しています。「人件費高騰」が110件(同69.2%増)、「従業員退職」が77件(同57.1%増)、「求人難」が122件(同56.4%増)と、すべての要因で過去最多を記録しました。

引用:東京商工リサーチ『2024年度「人手不足」倒産最多の309件小・零細企業が押し上げ、年度初の300件台』

資本金別にみると、1,000万円未満が201件(構成比65.0%)と、約3社に2社が小・零細企業です。形態別では、破産が297件と、構成比96.1%を占めました。

また、事業縮小を選択した場合でも、取引先企業との関係悪化、地域経済への悪影響、従業員の雇用不安、企業ブランドの毀損などの問題が発生します。

このような事態を避けるためには、早期の対策が不可欠です。人手不足の兆候が見られた段階で、積極的な改善策を講じることが、企業の存続と発展につながります。

人手不足を解消するための7つの対策

企業が直面する人手不足の問題は、社内体制の改善や採用戦略の転換、業務効率化と外部リソースの活用で解決できる可能性があります。

具体的な7つの対策を解説しますので、自社に適した人手不足への対策の選択肢を把握しましょう。

社内体制の改善

人手不足を解消するには、社内体制の見直しが不可欠です。働きやすい環境づくりは、社員の定着率向上に直結し、新たな人材の採用にも良い影響を与えます。

具体的な方法としては、労働条件や賃金の改善、社員の定着率を向上するための施策の実施が挙げられます。

労働条件・賃金の改善

労働条件や賃金の改善は、人手不足を解消するのに即効性のある対策です。売り手市場において求職者にアピールしやすいのは、待遇面の向上です。

主な賃金改善の方法は、以下のとおりです。

| 賃金改善の方法 | 概要 |

| ベースアップ | 基本給全体を底上げする方法。業界平均を上回る給与設定により、優秀な人材の獲得につながるが、将来的な賃金引き下げは困難なため、長期的視野での検討が必要 |

| 定期昇給制度の導入 | 勤続年数に応じて基本給が上昇する制度。安定志向の人材の採用・定着に効果的だが、企業の経営戦略に合わせた設計が重要 |

| 賞与の充実 | 業績や個人の成果に応じた一時金の支給。従業員のモチベーション向上に寄与するが、採用面での効果は基本給ほど高くない |

賃金改善を実施する際は今後の経営に直接関与するため、財源の確保と持続可能性を十分に検討することが不可欠です。

また、既存従業員との公平性にも配慮し、納得感のある制度設計を心がけなければなりません。

社員の定着率を向上するための施策の実施

社員の定着率を向上させるためには、離職の原因を把握し、それぞれの原因に対応した施策を実施することが重要です。

離職率が高い企業で考えられる主な原因は、以下のとおりです。

- 給与や労働条件への不満がある

- 人間関係のストレスがある

- キャリアパスが描けない

- 適切な評価を受けられない

- やりがいを感じられない

定着率向上のためには、以下の施策を実施すると効果的です。

| 定着率向上に向けた施策 | 概要 |

| 評価制度の見直し | 従業員の能力や成果を適切に評価し、透明性のある評価基準を設定 |

| キャリア支援の充実 | 個々の従業員のキャリアパスを明確にし、成長機会を提供(学び直すためのリスキリング・リカレント教育など) |

| 職場環境の改善 | フリーアドレスやリモートワークなど、柔軟な働き方を導入 |

| コミュニケーションの活性化 | 上司と部下、同僚間の対話を促進し、風通しの良い職場を構築 |

| ストレス耐性の把握 | 従業員一人ひとりのストレス耐性を理解し、適切な配置や業務調整を実施 |

これらの施策を継続的に実施すると、従業員のエンゲージメントが向上し、長期的な人材定着が実現できます。

採用戦略の転換

これまでの採用活動で思うような成果が得られていない企業は、採用戦略そのものを見直す必要があります。

例えば、女性・高齢者・外国人材の活用や採用戦略の見直しを行うと、人手不足に対処できる可能性があります。

女性・高齢者・外国人材の活用

これまで労働市場に参加していなかった層の活用により、人手不足の解消が期待できます。

例えば、女性は出産・育児支援制度の充実により継続就業が可能になりました。育児休業制度の拡充や時短勤務、在宅勤務の導入など、働き方の多様化も進んでいます。

スキルや経験は豊富なものの、育児などのライフイベントによりフルタイム勤務が難しい女性層は、企業の成長を支える大きなポテンシャルをもっています。

時短勤務や派遣といった柔軟な雇用形態で彼女たちを活用することは、深刻な人手不足に対する極めて有効な方法の一つです。

また、高齢者については、定年の引き上げや継続雇用制度の導入が促進されました。65歳以降も働き続けられる環境が整備され、豊富な経験と知識をもつ高齢者の活躍の場が広がっています。

近年では、外国人材の受け入れも拡大しています。特定技能制度の創設により、人手不足が深刻な以下の16分野で、外国人労働者の受け入れが可能になりました。

- 介護

- ビルクリーニング

- 工業製品製造業

- 建設

- 造船・舶用工業

- 自動車整備

- 航空

- 宿泊

- 自動車運送業

- 鉄道

- 農業

- 漁業

- 飲食料品製造業

- 外食業

- 林業

- 木材産業

多様な人材それぞれの特性を活かした働き方を提供できると、新たな労働力の確保が可能になるでしょう。

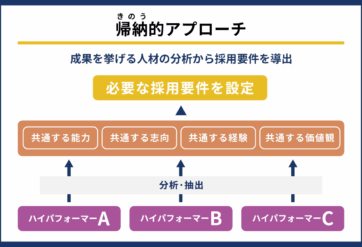

採用戦略の見直し

従来の採用手法に固執していては、人手不足の解消は困難です。これまでの採用条件や手法を抜本的に見直すと、新たな人材獲得の道が開けます。

まず、採用条件の柔軟化を検討しましょう。「理想の人材像」に固執せず、必須条件と緩和可能な条件を明確に分けると、応募者の幅が大きく広がります。

採用ターゲットの再設定も効果的です。具体的なペルソナを設定し、その人物に響く情報発信を心がけると、より適切な人材にアプローチできます。

また、以下のような採用のミスマッチを防ぐための工夫も欠かせません。

| 改善項目 | 具体的な施策例 |

| 情報発信の改善 | 採用サイトの充実、SNS活用 |

| 選考方法の多様化 | グループディスカッション、適性検査の導入 |

| 面接官のスキルアップ | 研修の実施、評価基準の統一 |

さらに、リファラル採用の導入も検討すべき事項です。社員の紹介による採用はミスマッチが少なく、優秀な人材を獲得できる可能性が高まります。

これらの戦略を組み合わせると、効率的かつ効果的な採用活動が実現し、人手不足の解消につながります。

業務効率化と外部リソースの活用

人手不足を解消するためには、限られた人材で最大限の成果を生み出す仕組みづくりが不可欠です。

具体的には、業務効率化・DX推進、アウトソーシングや人材派遣の活用が挙げられます。

業務効率化・DX推進

業務効率化・DX推進は、人手不足の解消に直結する重要な対策です。

現在では、DX(デジタルトランスフォーメーション)の推進による業務効率化が、人手不足解消の有効な手段として注目されています。IT化を進めてデータを有効に活用できると、従来の業務プロセスを見直すことが可能です。

DX導入で得られる主な効果は、以下のとおりです。

- 人員を増やさずに業務効率が向上する

- 属人化している業務の見える化が可能になる

- 業務量の適切な調整ができる

効果的なDXを推進するためには、手間がかかる面倒な業務から段階的にデジタル化を進めることが重要です。これにより、急激な変化を避けながらスムーズに導入できます。

また、業務内容に合ったデジタルツールを導入し、誰もが簡単に操作できるものを選ぶことが大切です。全員が使えるようにマニュアルを作成することでも、特定の個人に依存しない体制を構築できるでしょう。

DX推進で、これまで必要だった人数や時間を削減でき、限られた人員でも効率的に業務を遂行することが可能になります。

手作業で対応していた膨大な事務作業を自動化すると、時間やコストの無駄を省き、人的リソースを有効に活用することが可能です。

アウトソーシングの活用

アウトソーシングは、人手不足を解消する有効な手段の一つです。自社が抱える業務の一部を外部の専門業者に委託すると、限られた人材を最も重要な業務に集中させられます。

アウトソーシングが効果的な業務例は、以下のとおりです。

- 経理・給与計算などの定型的な事務作業

- ITシステムの運用・保守

- コールセンター業務

- 物流・配送業務

- 清掃・警備などの施設管理

導入時のポイントとして、まず自社のコア業務とノンコア業務を明確に分類することが重要です。コア業務は自社で行い、ノンコア業務をアウトソーシングすると、効率的な人材配置が可能になります。

また、アウトソーシングにより、人件費の削減だけでなく、専門性の高いサービスを受けられるメリットもあります。

外部の専門業者は該当分野において豊富な経験とノウハウをもっているため、自社では実現困難な高品質なサービスを提供してもらえるでしょう。

導入は、自社の状況に合わせて、段階的に進めるのがおすすめです。比較的導入しやすい定型業務から始め、効果を確認しながら徐々に対象業務を拡大していくと、リスクを抑えながら人手不足の解消を図れます。

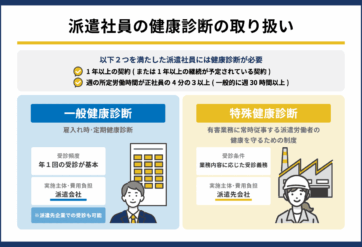

人材派遣の活用

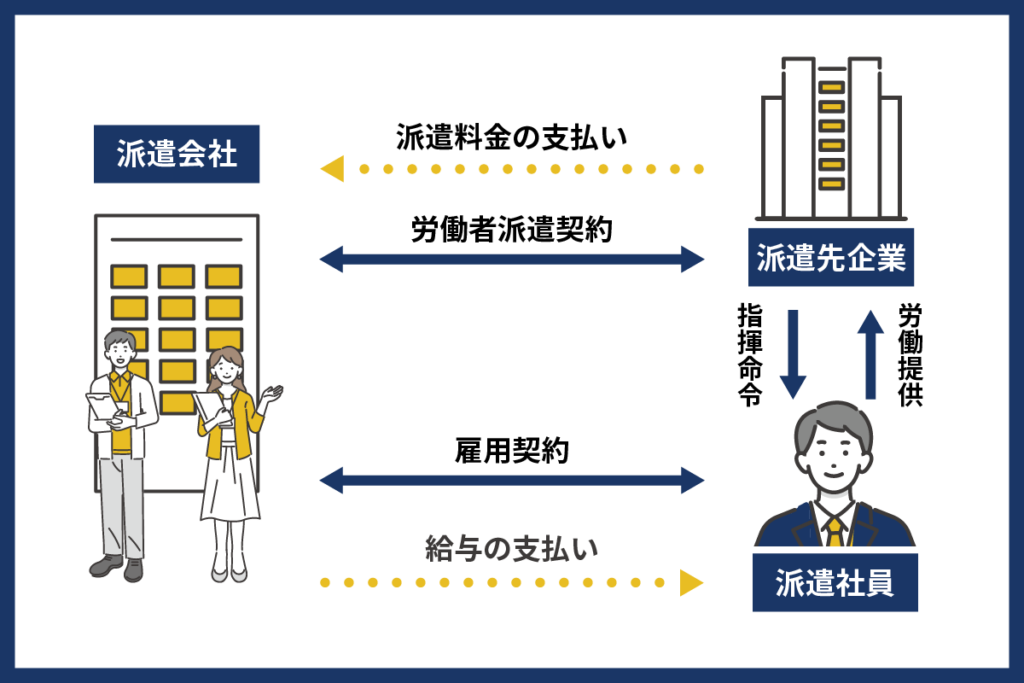

人材派遣は、派遣会社と雇用契約を結んだ派遣社員が、派遣先企業で業務を行う仕組みをもちます。必要な時期に必要な人材を確保でき、一時的な人手不足に対応することが可能です。

派遣会社には多くの登録者がいるため、急な欠員や繁忙期の増員にも数日で対応できます。自社採用で数週間から数ヶ月かかる採用プロセスを、大幅に短縮できるでしょう。

また、求人広告費や面接にかかる人件費、社会保険などの手続きは派遣会社が行うため、企業の負担が軽減されます。これにより、人事部門の業務効率化も実現できます。

2026年の採用に向けて、準備できていますか?

求人倍率の上昇、時給相場の高騰——

人手不足はさらに深刻化すると予測されています。

後手に回らないために、今から市場トレンドを把握しておきませんか?

職種別の適正時給など2026年の市場予測データをまとめた資料を無料でお届けします。

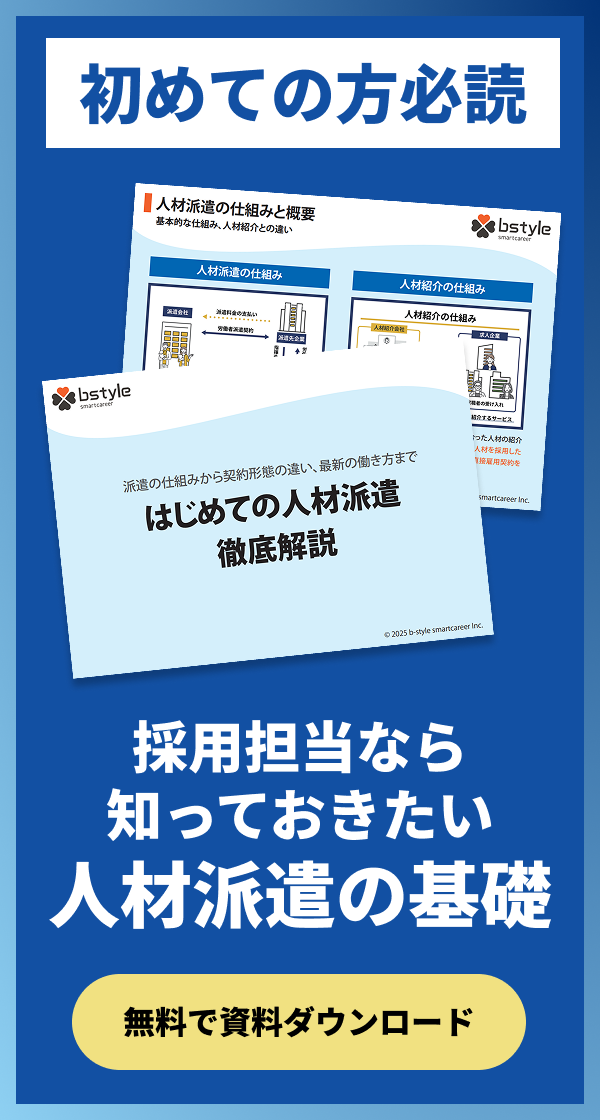

人手不足を解消する方法「人材派遣」とは

人材派遣は、企業が必要な時期に必要なスキルをもつ人材を、迅速に確保できるサービスです。採用コストや労務管理の負担を軽減しながら、人手不足を解消できます。

人材派遣の仕組みや特徴、種類、メリット・デメリットなどを把握しておくと、より効果的に活用できるでしょう。

人材派遣の仕組みと特徴

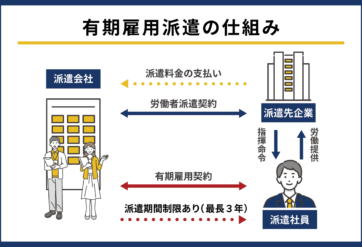

人材派遣とは、派遣会社と派遣社員が雇用関係を結んだうえで、人員を必要とする企業へ一時的に派遣するサービスです。派遣先企業は派遣会社と労働者派遣契約を結び、自社が求める期間に必要な人数の派遣社員を受け入れます。

派遣社員の雇用主は派遣会社です。そのため、派遣先企業は派遣社員の直接指名ができず、選任は提示した人材要件に合わせて派遣会社が行います。

派遣先企業は派遣社員に対して、業務の指揮命令を行うことが可能です。

人材派遣の種類

人材派遣には、主に以下3つの契約形態があります。

| 人材派遣の種類 | 派遣形態 | 受け入れ期間の制限 |

| 有期雇用派遣(登録型派遣) | 派遣会社が雇用する派遣社員を、派遣先企業に一定期間派遣する形態 | 最長3年 |

| 無期雇用派遣(常用型派遣) | 派遣会社と派遣社員が無期限の雇用契約を結んだうえで、派遣先企業に派遣する形態 | 期間の定めがない |

| 紹介予定派遣 | 派遣期間終了後に派遣先企業に直接雇用されることを前提とした形態 | 最長6ヶ月の派遣期間後に双方の合意のもと、直接雇用が可能 |

繁忙期や一時的な欠員補充には有期雇用派遣、専門性の高い業務や長期プロジェクトには無期雇用派遣、直接雇用を前提とする場合には紹介予定派遣を活用するのがおすすめです。

なお、無期雇用派遣は期間の定めなく人材を派遣してもらえるものの、有期雇用派遣より派遣料金が高くなる特徴があります。

人材派遣のメリット

人材派遣を活用すると、以下のようなメリットが期待できます。

| メリット | 詳細 |

| 一時的な人材不足の解消 | 急な退職や産休・育休などによる欠員を迅速に補充できる |

| 専門性の高い人材の確保 | 経理、労務、人事、Webディレクター、財務スペシャリストやプロジェクトマネージャーなど、専門スキルをもつ即戦力人材を必要な時期に確保できる |

| 欠員や休業者への対応が可能 | 病気や介護による離脱など、予期せぬ人員不足にも柔軟に対応できる |

| 採用コストや採用時間の軽減 | 派遣会社が人材のリクルーティングを行うため、求人広告費などの採用コストが不要で、最短で人材確保が可能 |

| 社員のコア業務への注力による企業全体の生産性向上 | 定型的な業務を派遣社員に任せられ、正社員はより付加価値の高い戦略的な業務に集中できる。これにより、企業全体の生産性が向上する |

特に、自社で採用活動を行う場合と比較して、依頼から就業開始までのスピードが速いことは大きな利点です。派遣会社が、すでに登録している人材から条件に合った人材を選定・紹介するため、急な人材ニーズにも対応できます。

また、派遣社員の雇用主は派遣会社であるため、社会保険の手続きや給与計算などの労務管理業務も派遣会社が行います。これにより、間接的な人件費の削減にもつながるでしょう。

人材派遣のデメリット・注意点

人材派遣の活用を検討する際は、以下のデメリットや注意点を理解しておくことが重要です。

| デメリット | 詳細 |

| 依頼できるのは労働者派遣契約で定めた業務範囲のみ | 契約範囲外の業務依頼は契約違反となる。突発的な業務や他部門への応援なども原則として依頼できない |

| 派遣期間の制限がある(3年ルール) | 同一事業所での派遣受け入れは原則3年が上限。同じ派遣社員が同一部署で働ける期間も3年まで |

| 教育コストは必要 | 業務経験がある人材でも、自社のルールや業務フローの指導は必要。完全にコストゼロで即戦力となるわけではない |

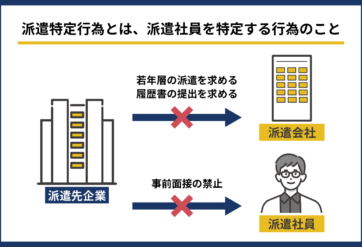

| 派遣人材の選考(派遣特定行為)はできない | 事前面接や履歴書による選考など、特定の派遣社員を選ぶ行為は原則禁止(直接雇用を前提とする紹介予定派遣の場合は可能) |

| 派遣禁止業務がある | 港湾運送業務、建設業務、警備業務、病院等における医療関連業務、「士業」の関連業務は原則、派遣禁止(一部例外あり) |

これらの制限は労働者派遣法により定められており、違反した場合は指導や勧告の対象となる可能性があります。

人材派遣サービスを効果的に活用するためには、これらの制約を理解したうえで、自社のニーズに合った活用方法を検討することが大切です。

人材派遣については、以下の記事で詳しく解説しています。あわせてご覧ください。

人材派遣で人手不足を解消した事例

ビースタイルスマートキャリアでは、人材派遣をご提案し、人手不足を解消した事例が多数ございます。3つの事例を紹介しますので、企業のニーズに合わせたご活用を検討ください。

会計事務所|「繁閑に合わせた日数調整」で原価を抑えつつ人手不足を解消

会計事務所L社様は、深刻な人手不足が重なり、増え続ける依頼を受けきれない状況に陥っていました。人手不足と原価率、2つの課題を同時に解決したいという思いで人材派遣をご利用されました。

そこでビースタイルスマートキャリアがご提案したのが、外資系上場企業で連結決算や税務申告といった高度な実務を経験してきたプロフェッショナル人材を、「繁忙期と閑散期で出勤日数を変動させる」という非常に柔軟な働き方で活用することです。

「閑散期は週1〜2日、繁忙期は週2〜3日」という形で、L社様の業務量の波に完璧に寄り添うサポート体制を構築しました。

その結果、L社様はビジネスチャンスを逃すことなく、コストを最適化しながら事業を成長させる、理想的な体制を手に入れることができました。

税理士法人|「週3日」のプロが人手不足を解消

税理士法人K社様は、顧客増加に正社員採用が追いつかないという課題を抱えていました。経験者をスピーディーに採用するために、人材派遣を活用されました。

そこでビースタイルスマートキャリアがご提案したのが、柔軟な働き方を希望するハイキャリア人材の活用です。上場企業のホールディングスで子会社の経理を2名で担当し少数精鋭の環境で活躍してきたプロフェッショナルが、「週3日」という形でK社様を支援する体制を整えました。

プロ人材の迅速な採用により、K社様は深刻な人手不足を解消できました。期待以上の経験・スキル・人柄で、サービスの質を落とすことなく、事業成長の波に乗り続けることができたとのことです。

製造業向けSaaS提供会社|「月15日勤務」のプロが業務の波に対応

製造業向けSaaS提供J社様は、経理部門の「繁忙閑散の波」をどう乗り越えるかが課題でした。「繁忙閑散の波」がある中で、フルタイムの正社員を増員するのは非効率なため、実態に合わせて「繁忙期のみ」手伝ってくれる人材を求めていました。

そこでビースタイルスマートキャリアがご提案したのが、通算15年という豊富な経理・労務経験を持つプロフェッショナル人材を、繁忙期に限定して派遣する「ビジー型派遣」です。

これにより、J社様は業務量に完全に合わせた形で高いITリテラシーと、チームに溶け込む協調性をもつ即戦力を確保できました。既存社員の負担を大幅に軽減し、コストの最適化と働きやすい環境の両方を実現しました。

人手不足に関してよくある質問

人手不足で悩む企業には、さまざまな疑問や不安が生じます。

よくある質問にお答えしますので、自社の状況に合った具体的な行動を起こせるよう人手不足に関する疑問を解消しましょう。

なぜ人手不足になるのですか?

人手不足に陥りやすい原因として、労働条件と業務負荷のアンバランス、デジタル化・効率化への取り組み不足、評価制度の不透明性と人材流出などが挙げられます。

企業は自社の人手不足になるリスクを診断し、早期に改善すべきポイントを特定したうえで対策を図る必要があります。

人手不足を解消するにはどうすればいいですか?

人手不足を解消するには、自社に適した人手不足の対策の選択肢を把握し、導入を検討する必要があります。

以下の対策を参考にしてください。

- 労働条件・賃金の改善

- 社員の定着率を向上するための施策の実施

- 女性・高齢者・外国人材の活用

- 採用戦略の見直し

- 業務効率化・DX推進

- アウトソーシングの活用

- 人材派遣の活用

まずは人手不足に陥っている原因を特定し、そこから対策していくのが賢明です。

人手不足は、社内体制、採用、業務効率化など、多様な要因が絡み合う複合的な経営課題です。自社に最適な解決策を見つけるためには、専門的な知見が不可欠になります。

ビースタイルスマートキャリアでは、貴社の状況を丁寧にヒアリングし、即戦力となるプロフェッショナル人材の活用(人材派遣)をはじめとする、多角的な解決策を提案します。まずはお気軽にご相談ください。

まとめ

人手不足は、今や多くの企業にとって深刻な経営課題となっています。

解消するためには、社内体制の改善や採用戦略の転換、業務効率化と外部リソースの活用などの観点で対策を講じることが重要です。

特に人材派遣は、即戦力となる人材を必要な期間だけ確保できる有効な手段です。繁忙期の一時的な人員補充から、専門スキルをもつ人材の確保まで、柔軟に対応できます。

自社の状況を正確に把握し、最適な対策を選択・実行できると、持続可能な組織運営を実現できるでしょう。

2026年の採用に向けて、準備できていますか?

求人倍率の上昇、時給相場の高騰——

人手不足はさらに深刻化すると予測されています。

後手に回らないために、今から市場トレンドを把握しておきませんか?

職種別の適正時給など2026年の市場予測データをまとめた資料を無料でお届けします。