- 人材派遣の基本

派遣と請負の違いは?選択基準と法的リスク回避のポイント

人材活用の選択肢として派遣と請負がありますが、この2つの契約形態は目的や法的な位置づけが大きく異なります。

誤った選択は、偽装請負などの法的リスクやトラブルにつながる可能性があるでしょう。

本記事では、派遣と請負の主な違いやそれぞれのメリット・デメリット、選択基準、請負から派遣へ切り替える方法と注意点についてわかりやすく解説します。

【比較表付き】派遣・紹介・業務委託、どれが自社に合っている?

人材採用には派遣だけではなく紹介や業務委託など多様な方法があります。本資料では、それぞれのメリット、デメリットを比較し、最適な手段の選び方を解説しています。

<この資料で分かること>

・人材派遣と人材紹介、業務委託の違い

・偽装請負のリスク

・目的別のサービスの選び方

目次

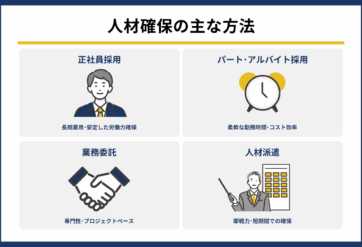

派遣と請負の主な違い

派遣と請負は外部の人材リソースを活用する方法として広く利用されていますが、目的や法的な位置づけに大きな違いがあります。

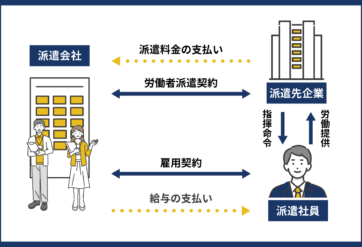

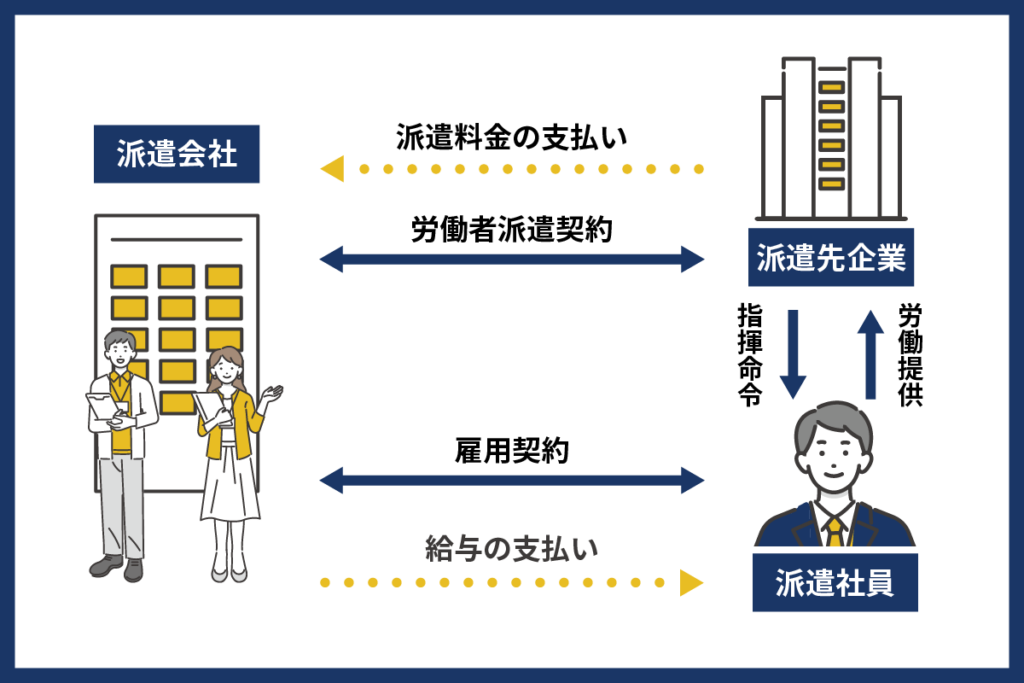

人材派遣は派遣会社が雇用する労働者(派遣社員)を派遣先企業に送り、派遣先企業の指揮命令のもとで特定の業務に従事してもらう人材サービスです。

派遣先企業と派遣会社の間で労働者派遣契約、派遣会社と派遣社員の間で雇用契約を結びます。派遣先企業と派遣社員の間に雇用関係は生じませんが、業務に関して指揮命令することは可能です。

一般的に「派遣」というと、最長3年という派遣期間の制限がある有期雇用派遣を指します。

一方、請負は業務委託契約の一つで、委託企業と委託先の二者間で特定の業務の完成を目的とした契約関係になります。民法により具体的なルールが定められており、委託企業と委託先の間には指揮命令関係が生じません。

主な違いは、以下のとおりです。

| 違い | 派遣 | 請負 |

| 目的 | 労働力の提供 | 仕事の完成 |

| 指揮命令の可否 | 派遣先企業による指揮命令が可能 | 委託企業による指揮命令は不可(裁裁量は委託先に委ねられる) |

| 契約期間 | 最長3年まで | 法的制限なし |

| 労働法の適用 | 基本的に派遣会社が責任を負うが、一部派遣先企業も担う | 委託先がすべて負う |

両者の違いを正しく理解せずに運用すると、法的リスクが生じる可能性があります。適切な契約形態を選択することが重要です。

目的

派遣と請負は、目的や提供するものが以下のように異なります。

| 派遣 | 請負 | |

| 目的 | 労働力の提供 | 仕事の完成 |

| 提供するもの | 人(労働者) | 成果物・サービス |

派遣の主な目的は、労働力そのものを提供することです。派遣会社が雇用する労働者(派遣社員)を、一定期間、派遣先企業に送り、派遣先企業の指揮命令のもとで働いてもらいます。

一方、請負の目的は仕事の完成です。請負は特定の業務や成果物の完成を約束する契約形態で、委託先は委託企業から依頼された仕事の結果を納品します。

指揮命令の可否

派遣と請負における最も大きな違いは、依頼する企業からの指揮命令の可否です。派遣では日々の業務管理が直接できる一方、請負では委託先の裁量に任せることになります。

| 派遣 | 請負 | |

| 指揮命令権の可否 | 派遣先企業による指揮命令が可能 | 委託企業による指揮命令は不可(裁量は委託先に委ねられる) |

| 業務指示の可否 | 直接できる | 原則不可 |

派遣の場合、派遣先企業に指揮命令権があり、業務の進め方などを直接指示できます。契約範囲内であれば、「今日は○○の資料を作成してください」「この手順で業務を進めてください」などの具体的な指示が可能です。

一方、請負の場合、委託企業による指揮命令はできません。業務内容や納期については指定できますが、具体的な業務指示は原則不可です。

「このような成果物を○月○日までに納品してください」という形での依頼となります。

この点を理解せず不適切な指示を行うと、後述する「偽装請負」などの法的リスクが生じる可能性があります。

契約期間

派遣と請負では、契約期間の設定方法と法的制限に大きな違いがあります。

| 派遣 | 請負 | |

| 設定方法 | 3ヶ月や6ヶ月など明確な期間を区切って契約を締結 | 成果物の納品や特定業務の完了が契約の中心 |

| 法的制限 | 同一の派遣先企業で働ける期間には法的制限(最長3年)がある | 期間に関する法的な制限はない |

派遣の場合、3ヶ月や6ヶ月など期間を区切って契約を結ぶため、契約期間が明確に定められています。契約更新の際には、その都度契約書を交わします。

注意しなければならないのが、同一の派遣先企業で派遣社員を受け入れられる期間が最長3年であることです。3年を超えて受け入れたい場合には、所定の手続きや派遣会社への相談、直接雇用への転換などの検討が必要になります。

一方、請負の場合、成果物の納品や特定業務の完了が契約の中心です。納期を設定して業務を遂行するため、完成までの期間が契約期間となります。

派遣とは異なり、期間に関する法的な制限はないため、双方が合意すれば長期にわたって業務を委託することも可能です。

労働法の適用

派遣と請負では、労働法の適用関係に大きな違いがあります。

| 派遣 | 請負 | |

| 雇用責任 | 原則、雇用主である派遣会社(派遣先企業が責任を負う事項もある) | 委託先企業(委託企業には原則として労働法上の責任は発生しない) |

派遣の場合、労働基準法や労働安全衛生法などの労働関係法令は、原則、雇用主である派遣会社が責任を負います。

ただし、派遣先企業も安全配慮義務や労働時間管理など、一部の責任が課せられます。派遣会社と派遣先企業の責任分担は、労働者派遣法により明確に定められています。

一方、請負の場合、委託先の企業が自社の労働者に対するすべての雇用責任を負います。委託企業には原則として、労働法上の責任は発生しません。

注意すべき点として、形式上は請負契約であっても、実態として委託企業が委託先の労働者に対して指揮命令を行っている場合は、労働者派遣事業とみなされることがあります(偽装請負)。この場合の責任分担は、派遣と同様になります。

派遣と請負のメリット・デメリット

派遣と請負は、それぞれ異なる特性をもつ人材活用方法です。メリット・デメリットは、以下のとおりです。

| 派遣 | 請負 | |

| メリット | ・人材調達の柔軟性と即応性の高さ ・雇用責任を軽減しながら指揮命令ができる ・正社員への切り替えができる場合もある | ・専門家の視点を取り入れられる ・期間制限がなく長期的な外部リソースの活用が可能 ・指揮命令や教育コストを削減できる |

| デメリット | ・派遣期間の法的制限(3年ルール)がある ・派遣先企業は面談や選考ができない(派遣特定行為の禁止) ・派遣禁止業務がある | ・業務指示の制限がある ・品質管理が難しくなる可能性がある ・ノウハウや技術が企業に蓄積されない |

企業が自社の状況に合わせて最適な選択をするためには、両者のメリット・デメリットを理解することが重要です。

派遣のメリット

派遣のメリットには、人材調達の柔軟性と即応性が高い、雇用責任を軽減しながら指揮命令ができる、正社員への切り替えができる場合もあるなどが挙げられます。

メリットを把握し、企業のニーズに応えられるか検討しましょう。

人材調達の柔軟性と即応性の高さ

派遣では派遣会社がすでに登録している人材の中から、派遣先企業のニーズに合った人材を紹介するため、迅速に即戦力となる人材を確保できます。

また、必要な期間だけ活用できることで、急な欠員補充や繁忙期の人員増強など、さまざまな人材ニーズに対応できます。

このような柔軟性は、経営環境の変化に合わせた人材の確保を可能にします。

雇用責任を軽減しながら指揮命令ができる

派遣は雇用責任を派遣会社に負ってもらいながらも、業務上の指揮命令権を自社でもてます。これにより、以下のようなメリットが生まれます。

- 採用・育成にかかるコストを削減できる

- 社会保険や福利厚生の管理負担が軽減される

- 雇用調整のリスクを回避できる

- 業務の進捗や品質を直接管理できる

ただし、指揮命令には一定のルールがあり、契約範囲内の業務指示に限定されます。契約外の業務依頼や賃金・契約の直接交渉、派遣禁止業務の指示などをしないよう、指揮命令者に禁止事項を把握してもらうことが重要です。

正社員への切り替えができる場合もある

派遣は、派遣社員の業務適性を見極めたうえで正社員として採用できる可能性があります。

派遣期間が決まっている有期雇用派遣の場合、優秀な人材でも受け入れ期間に制限があります。その場合、派遣会社に相談のうえ派遣社員の希望を聞き、直接雇用に移行することも可能です。

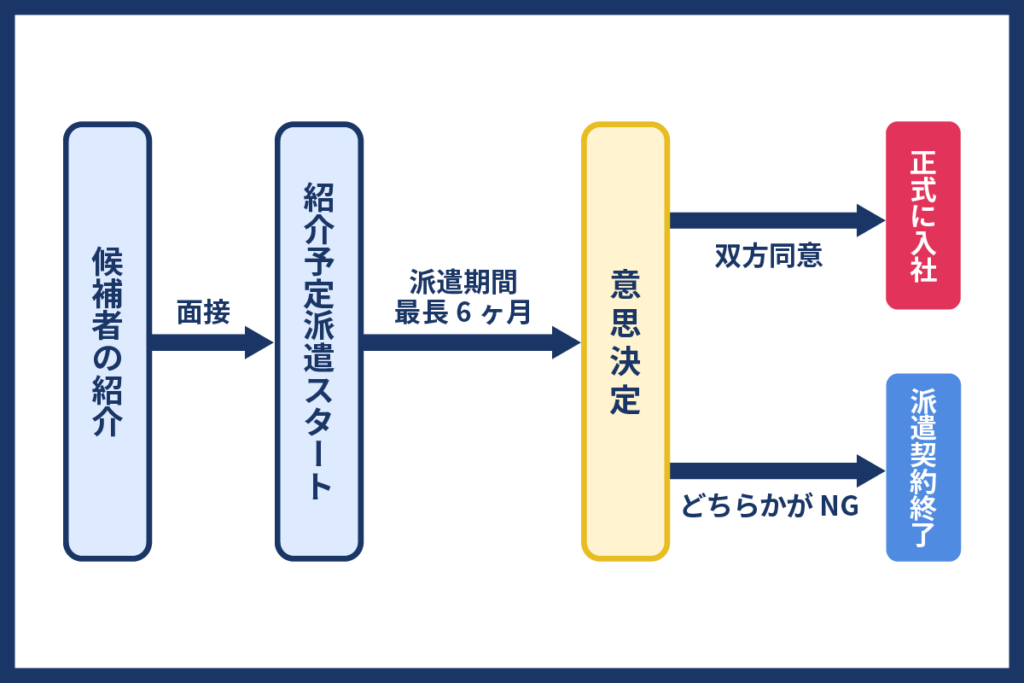

最初から正社員への移行を検討しているのであれば、紹介予定派遣もおすすめの選択肢です。

紹介予定派遣とは、正社員採用を前提とした派遣形態で、一定期間(最長6ヶ月)の派遣期間終了後に、双方合意のもと正社員として採用できるサービスになります。

企業と派遣社員の双方が合意した場合のみ直接雇用が成立するため、お互いのミスマッチを防ぐ効果があります。詳しくは、以下の記事も参考にしてください。

派遣のデメリット

派遣には、労働者派遣法によってさまざまな制約事項があります。気づかぬうちに法令に抵触しないよう、正しく理解しておくことが重要です。

派遣期間の法的制限(3年ルール)がある

3年ルールとは、有期雇用派遣に関して、派遣先企業が派遣社員を受け入れられる期間を最長3年と制限するルールです。労働者派遣法によって定められています。

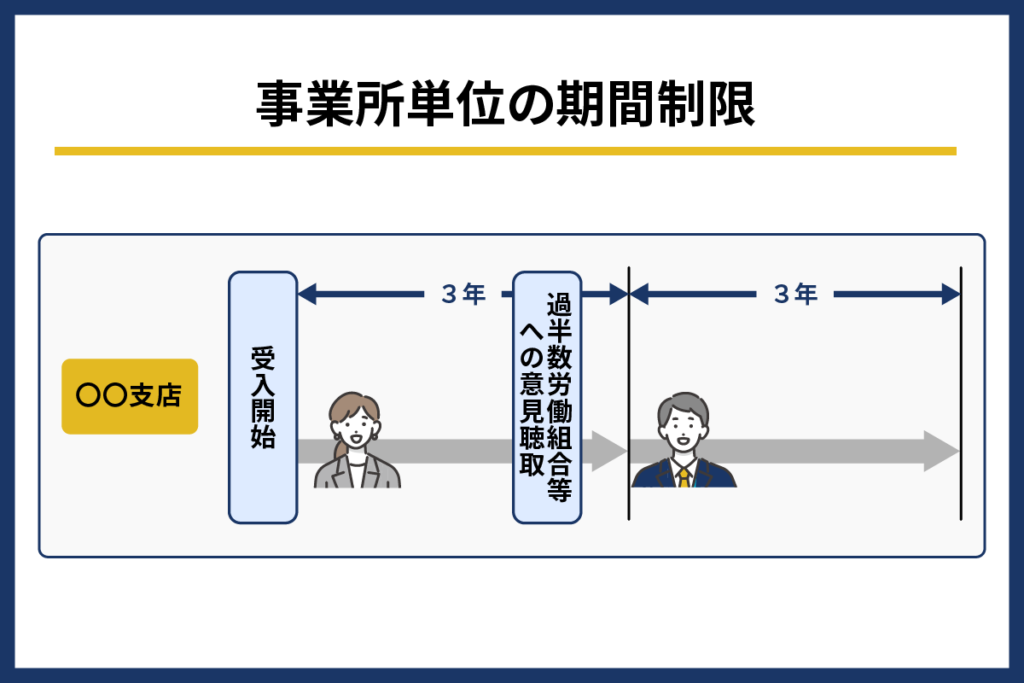

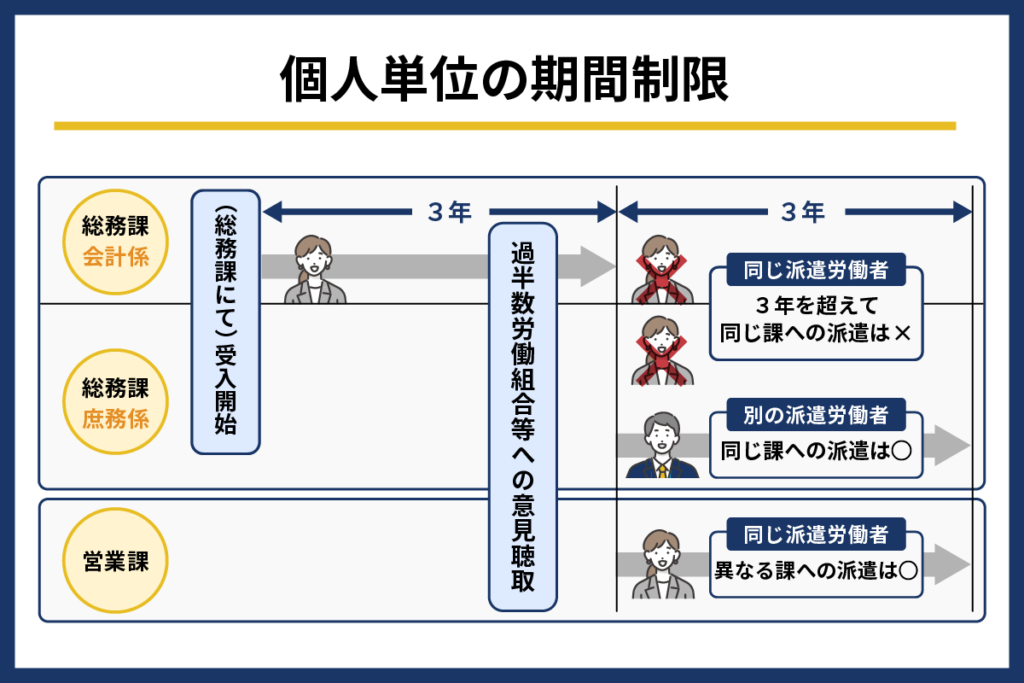

この3年ルールには、事業所単位と個人単位の考え方があります。

| 3年ルールの考え方 | 概要 |

| 事業所単位の期間制限 | 同一の事業所ですべての派遣社員を受け入れられるのは最長3年まで(工場、事務所、店舗など) |

| 個人単位の期間制限 | 同一の派遣社員を同一の組織単位で受け入れられるのは最長3年まで(課、グループなど) |

事業所単位の期間制限は、以下の事業所で派遣社員を受け入れられるのが原則3年までとなります。

- 工場、事務所、店舗など場所的に独立している

- 組織単位として人事・経理・指揮監督・働き方などがある程度独立している

- 施設として一定期間継続するものである

例えば、2025年4月1日から派遣社員の受け入れを開始した場合、事業所単位としての受け入れ可能期間は2028年3月31日までです。

原則、2028年4月1日以降はすべての派遣社員を受け入れられなくなりますが、過半数労働組合等の意見聴取を行うなどの延長手続きを踏むと、再び3年間受け入れられるようになります。

一方、個人単位の期間制限は、同一の派遣社員を同一の組織単位で受け入れられるのを3年までとするルールです。

組織単位の定義は以下であり、いわゆる「課」や「グループ」が想定されます。

- 業務としての類似性、関連性があるもの

- 組織の長が業務配分、労務管理上の指揮監督権限を有するもの

個人単位の期間制限は、延長することができません。ただし、まったく異なる課やグループへの異動により、同じ派遣社員を引き続き受け入れることが可能です。

3年ルールについて、詳しくは以下の記事を参考にしてください。

派遣先企業は面談や選考ができない(派遣特定行為の禁止)

派遣特定行為とは、派遣先企業が派遣社員を特定することを目的として行う面接や選考などの行為のことです。この行為は、労働者派遣法により禁止されています。

禁止されている理由は、派遣社員との雇用関係は派遣会社にあり、派遣先企業との間には指揮命令関係しかないためです。

派遣特定行為を行うと、派遣先企業と派遣社員の間に雇用関係が成立すると判断され、違法な労働者供給事業に該当する可能性があります。

特定行為に該当する主な例は、以下のとおりです。

- 事前面接の要請・実施

- 履歴書や職務経歴書の提出要求

- 年齢や性別による限定

- 個人情報の聴取

- 適性検査(SPI)や筆記試験の実施

- 合否の通達

- 以前受け入れていた派遣社員の指名

ただし、直接雇用を前提とした紹介予定派遣の場合は、例外的に面接が許可されています。

また、派遣社員の個人情報が特定できない内容(スキルや取得資格のみの記載)でまとめられたスキルシートについては、提出を希望することが可能です。

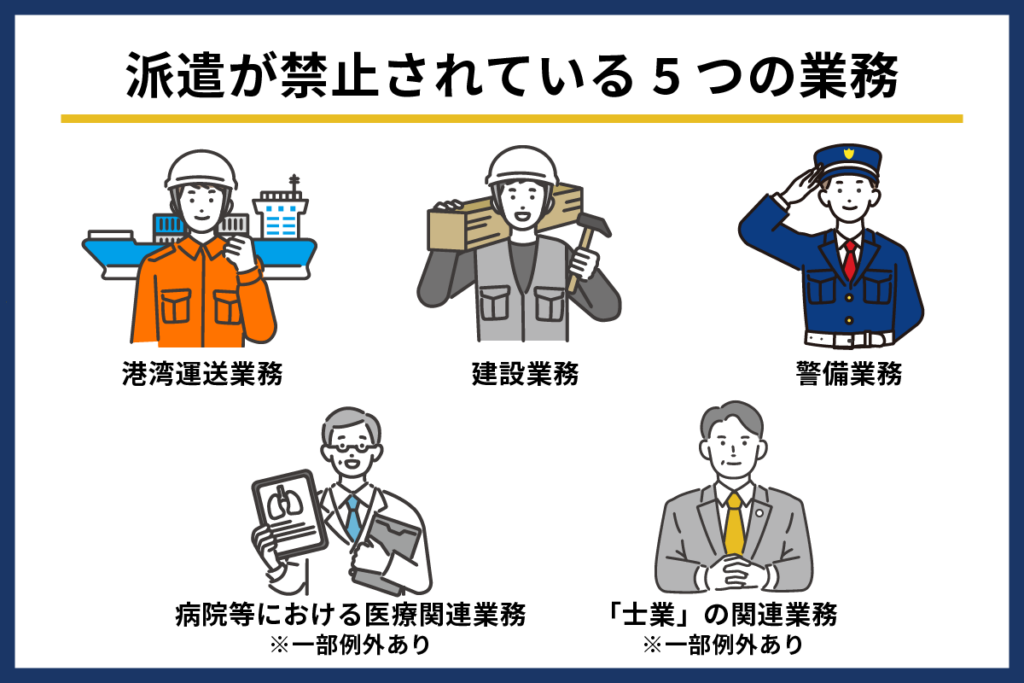

派遣禁止業務がある

派遣禁止業務とは、労働者派遣法によって派遣従事が禁止されている業務のことです。これらの業務では、主に以下の理由から派遣が認められていません。

- 派遣を認めると労働者の雇用が安定しない

- 指揮命令系統が曖昧になると重大な事故につながりやすくなる

- 専門性が高く、派遣では質の担保が難しい

具体的に禁止されている主な業務は、以下のとおりです。

| 派遣禁止業務 | 具体例 |

| 港湾運送業務 | 船舶への荷物の積み下ろしや港湾内での貨物運送など |

| 建設業務 | 建築現場での作業、土木工事、設置・撤去作業など |

| 警備業務 | 施設警備、交通誘導、貴重品運搬時の監視など |

| 病院等における医療関連業務 | 医師、看護師、薬剤師など医療資格者が行う業務 |

| 「士業」の関連業務 | 弁護士、税理士、社会保険労務士などの専門的業務 |

ただし、一部の業務については例外規定があり、条件付きで派遣が認められるケースもあります。

企業が派遣を活用する際は、これらの禁止業務に該当しないか事前に確認することが重要です。

詳しくは、以下の記事で解説しています。

請負のメリット

請負には、専門家の視点を取り入れられる、期間制限がない、指揮命令や教育コストを削減できるなどのメリットがあります。自社のニーズと照らし合わせてみましょう。

専門家の視点を取り入れられる

請負の大きな強みは、特定分野のプロフェッショナルの知見とスキルを活用できる点です。

委託先は多くの場合、その業界や業務に特化した専門集団であり、豊富な経験と高度な技術をもっています。

例えば、以下のような専門分野での活用が可能です。

- システム開発における最新技術の導入

- マーケティング戦略の立案と実行

- 建設・設計における専門的な知識の活用

- 法務・会計などの専門職業分野での支援

これは、多角的な視点を取り入れることにもつながります。自社内だけでは得られない専門的な視点や異なる角度からの提案を受けられ、業務の質を大幅に向上させられるでしょう。

期間制限がなく長期的な外部リソース活用が可能

請負の大きな特徴は、派遣契約とは異なり、期間制限がないことです。

派遣契約では労働者派遣法により最長3年という受け入れの期間制限が設けられていますが、請負契約にはそのような法的な制限がありません。

この特徴により、以下のメリットが生まれます。

- 長期的なプロジェクトに外部リソースを継続して活用できる

- 委託先と継続的に契約して業務の引き継ぎコストを削減できる

- 中長期的な事業計画に合わせた人材戦略を立てやすくなる

特に、システム開発や運用保守、継続的なマーケティング支援など、長期間にわたって専門性が必要な業務では大きなメリットとなるでしょう。

指揮命令や教育コストを削減できる

請負では、作業の裁量が委託先に属しているため、委託企業は日々の業務指示を行う必要がありません。これにより、以下のコスト削減効果が期待できます。

- 作業管理者を別途配置するための人件費

- 日常的な業務指示に費やす時間的コスト

- 進捗管理の負担

また、請負では一般的に専門的なスキルをもった人材が作業を担当するため、教育面でもコスト削減が可能です。削減できるコストとして、例えば初期研修費用やOJTの負担、マニュアル作成などが挙げられます。

請負のデメリット

請負においては、委託企業に指揮命令権がないため、業務指示に制限があります。品質管理の困難さや、ノウハウ・技術の蓄積への影響も考えられるでしょう。

業務指示の制限がある

派遣と異なり、請負では委託企業から委託先への直接的な業務指示ができません。業務の成果物や納期などは契約で定められますが、作業方法や進め方は委託先の裁量に委ねられます。

請負契約を結びながら指揮命令をしてしまうと、「偽装請負」として法的リスクが生じるため注意が必要です。偽装請負については後述します。

このため、緊急の変更や細かい調整が必要な業務には不向きな場合があります。

品質管理が難しくなる可能性がある

請負契約では委託企業が直接作業過程を管理できないため、品質管理に課題が生じやすくなります。明確な評価基準を設定していても、以下の問題が発生する可能性があります。

- 中間段階での修正指示が難しい

- 完成後に不具合が見つかった場合、再依頼に時間とコストがかかる

- 委託企業の期待と委託先の成果物にギャップが生じやすい

これらの課題に対処するためには、事前準備と契約時の工夫が重要です。

例えば、事前の仕様確認として要件定義書を詳細に作成しておく、中間チェックとして定期的な進捗報告会を設定する、契約書に品質基準と保証内容を明記するなどが挙げられます。

ノウハウや技術が企業に蓄積されない

請負契約では業務を外部の専門業者に委託するため、その過程で生まれる知識やノウハウが自社内に残りにくい課題があります。

外部業者がもつ専門性を活用できる一方、以下のような問題が発生するでしょう。

- プロジェクトの進行過程で培われた経験が社内に蓄積されない

- 同じような業務でも毎回外注することになり、長期的にはコスト増加につながる

これらの課題に対応するには、請負会社との定期的な情報共有の場を設ける、成果物だけでなくプロセスの記録も納品物に含めるなどの工夫が必要です。

請負では「偽装請負」にならないよう注意

請負契約を結ぶときに最も注意しなければならないのが「偽装請負」です。これは請負契約の形式でありながら、実態は労働者派遣と同様の状態になっていることを指します。

偽装請負に該当すると、企業には懲役や罰金などの罰則の他、行政機関から是正勧告や業務停止命令、社名の公表などの行政処分を受ける可能性があります。

契約時の法的リスクを理解し、トラブルを未然に防ぐ方法を把握しましょう。

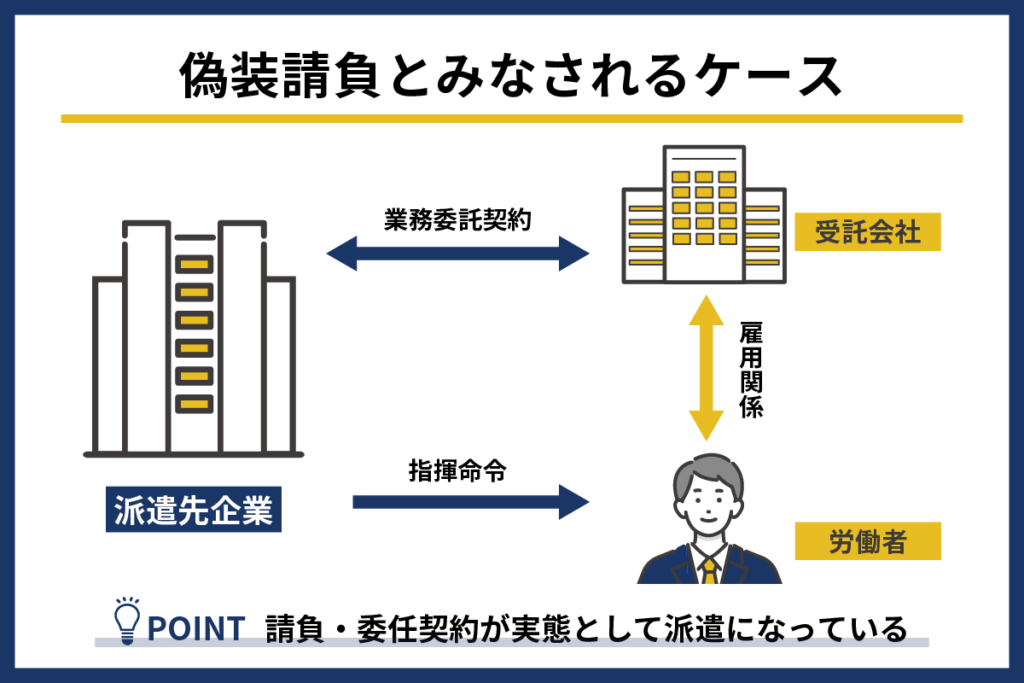

偽装請負とは

偽装請負とは、契約上は「請負契約」「委任契約」となっているものの、実態としては労働者派遣に該当する状態のことです。

これは「本来締結すべき労働者派遣契約を締結せずに労働者派遣を行っている状態」であり、労働基準法や職業安定法、労働者派遣法への違法行為にあたります。

偽装請負の判断基準として最も重要なのは、指揮命令関係です。委託企業が委託先の労働者に直接指示を出す、勤怠管理をするなどの状況がある場合、偽装請負に該当します。

また、偽装請負が発覚した場合には、労働契約申込みみなし制度の適用対象となります。これは違法派遣を行った時点で、派遣先企業が派遣社員へ労働契約の申込みをしたとみなされる制度です。

なお、指揮命令関係が生じていない、委託先と再委託先との間に雇用関係がない(例:委託先からフリーランスなどへの再委託)などの場合には法令範囲内と考えられます。

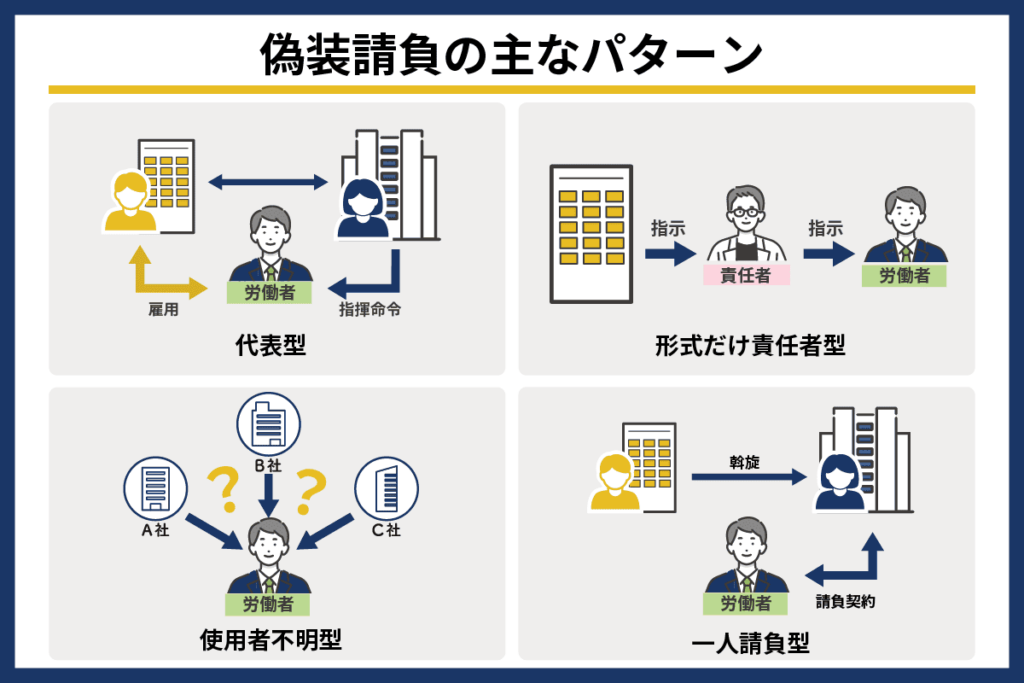

偽装請負が発生するパターン

偽装請負は主に以下のようなパターンで発生します。

| 偽装請負のパターン | 概要 |

| 代表型 | 請負といいながら実態として勤怠管理が行われている、業務内容について委託企業の担当者が指揮命令しているなどの状況。偽装請負の典型例 |

| 形式だけ責任者型 | 名目上は委託先の責任者が存在するものの、単に発注者の指示を個々の労働者に伝えているにすぎず、実質的に委託企業の社員と変わらない働き方をしている状況。単純な作業で見られやすい |

| 使用者不明型 | 再委託などで指揮命令系統が曖昧になっており、誰が労働者の使用者であるかが不明確な状態で労働している状況。派遣会社と雇用関係にある派遣社員を受け入れた派遣先企業が、その派遣社員をさらに別の企業に再派遣する二重派遣が該当 |

| 一人請負型 | 委託企業と委託先の関係を請負契約と偽装したうえ、さらに委託先が個人事業主という請負契約で偽装し、実質的に委託企業の下請けとして業務している状況 |

これらのパターンは、労働者派遣法の規制を回避する目的で行われることが多く、法的リスクをともないます。

二重派遣については、以下の記事もご覧ください。

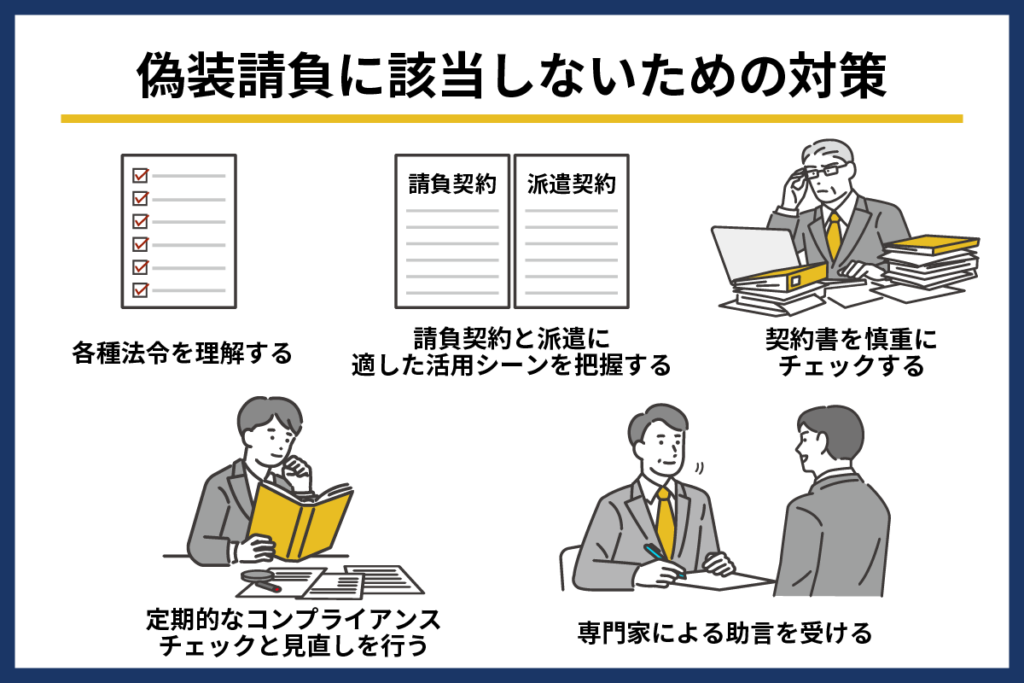

偽装請負を防ぐための対策

偽装請負を防ぐためには、以下の対策を講じることが重要です。

| 対策 | 詳細 |

| 各種法令を理解する | 労働者派遣法、職業安定法、労働基準法など |

| 請負契約と派遣に適した活用シーンを把握する | ・派遣:短期的なプロジェクトや繁忙期の業務量増加への対応など ・請負:成果物の完成を目的としたシステム開発やデザイン制作、翻訳業務など |

| 適切な派遣会社を選ぶ | 派遣業の許可を得ているかを確認するために、派遣会社のWebサイトや受付、求人広告などで事業所番号を見る |

| 契約書を慎重にチェックする | 派遣の場合、労働者派遣契約の契約書に「労働者に対する指揮命令権があるのが派遣先企業であること」を明記する |

| 定期的なコンプライアンスチェックと見直しを実施する | 最新の法令や社会倫理を把握し、自社の現状と照らし合わせて問題点がないか確認する |

| 専門家による助言を受ける | 法律や経営に関する専門知識をもつ弁護士や社労士などに相談し、自社の状況に合わせたアドバイスをもらう |

これらの対策を講じると、偽装請負のリスクを軽減し、安心して外部人材を活用できる環境を整えられます。

偽装請負については、以下の記事も参考にしてください。

派遣か請負か、選択するための判断基準

派遣と請負のどちらを選ぶべきか、判断基準は主に以下の3点です。

- 指揮命令権の必要性

- 業務の特性と求める効果

- 予算

自社の状況に合わせた最適な契約形態を選択するために、判断基準を理解しましょう。

指揮命令権の必要性

派遣と請負のどちらを選択するかを決める際、最も重要な判断基準が指揮命令権の必要性です。最適な選択は、以下のように異なります。

| 派遣 | 請負 |

| ・日々の業務内容を細かく指示したい ・業務の進め方を自社のやり方に合わせたい ・社内の他メンバーと連携して作業を進める必要がある | ・成果物や結果だけを重視している ・作業プロセスは委託先の専門性に任せたい ・自社での管理工数を最小限にしたい |

派遣の場合、派遣先企業は指揮命令者を設置し、派遣社員に直接業務指示を行うことが可能です。これにより、自社の業務フローに合わせた柔軟な対応が可能になります。

一方、請負では委託先が自らの責任で業務を完遂するため、業務プロセスへの介入は制限されます。しかし、専門性を活かした効率的な業務遂行が期待できます。

業務の特性と求める成果

派遣と請負を選択する際は、業務の特性と求める成果を明確に把握することが重要です。

日常的な業務や人手が必要な作業には派遣が、成果物が明確に定義できる業務には請負が適しています。それぞれがおすすめの場面は、以下のとおりです。

| 派遣 | 請負 |

| ・事務作業やデータ入力などの定型業務 ・電話応対やカスタマーサポートなどの人的対応が必要な業務 ・繁忙期の人員補充や一時的な人手不足への対応 | ・Webサイト制作やシステム開発など専門性の高い業務 ・調査レポート作成やコンサルティングなどの分析力が必要な業務 ・マーケティング企画や広告制作などの創造性が求められる業務 |

業務の性質と必要なスキルセットを分析し、最適な外部リソース活用方法を選択しましょう。

予算

派遣と請負を選択する際、予算面の違いを理解しておくことが重要です。

派遣をどのくらいの期間利用するか、どの職種で利用するかによっても派遣料金は異なります。また、請負でも委託したい業務内容や成果物によって費用は大きく変わってきます。

コスト構造と予算の見直しで見た際の違いは、以下のとおりです。

| 派遣 | 請負 | |

| コスト構造 | 「実働時間数 × 時間単価」で計算 | 成果物に対して一括で料金が設定 |

| 予算の見通し | 稼働時間に応じて費用が変動するため、予測しやすい | 契約時に金額が確定するため、計画が立てやすい |

どちらを選ぶにしても、契約終了までにかかるトータルコストの概算と予算で検討することが重要です。

以下の記事では、人材派遣の料金相場について解説しています。あわせてご覧ください。

請負から派遣へ切り替える方法と注意点

請負と派遣は契約形態がまったく異なるため、派遣に切り替えたい場合には、派遣会社に依頼し、派遣社員を紹介してもらう流れとなります。

しかし、派遣先企業が人材の選考行為を行うことはできません。仮に請負で依頼していた人材に派遣会社に登録してもらえたとしても、その人を紹介してもらえるよう依頼することは法令違反となります。

そのため、派遣会社に最適な人材を選定してもらえるよう、派遣先企業はスキルや経験などの人材要件を詳細に提示しておくことが重要です。

また、偽装請負の是正指導を逃れるために派遣契約へ切り替えることは、違法となるため注意が必要です。

派遣と請負の違いに関してよくある質問

派遣と請負の違いで迷った際によく出る質問についてお答えします。適切な意思決定のためにお役立てください。

派遣と請負それぞれのメリット・デメリットは何ですか?

派遣と請負のメリット・デメリットは、以下のとおりです。

| 派遣 | 請負 | |

| メリット | ・人材調達の柔軟性と即応性の高さ ・雇用責任を軽減しながら指揮命令ができる ・正社員への切り替えができる場合もある | ・専門家の視点を取り入れられる ・期間制限がなく長期的な外部リソースの活用が可能 ・指揮命令や教育コストを削減できる |

| デメリット | ・派遣期間の法的制限(3年ルール)がある ・派遣先企業は面談や選考ができない(派遣特定行為の禁止) ・派遣禁止業務がある | ・業務指示の制限がある ・品質管理が難しくなる可能性がある ・ノウハウや技術が企業に蓄積されない |

それぞれの特徴を踏まえ、自社のニーズと照らし合わせながら検討することが重要です。

派遣と請負はどっちがいいですか?

短期的に即戦力人材が必要なら派遣、特定の成果物や結果のみを求めているなら請負がおすすめです。

派遣であっても専門スキルをもつ人材は豊富なため、まずは派遣会社に相談してみるとよいでしょう。

まとめ

派遣と請負は外部の人材リソースを活用する方法として広く利用されていますが、目的や法的な位置づけが異なります。

最も大きな違いは、指揮命令の可否です。

派遣は派遣会社に雇用される派遣社員であっても、業務に関わる指揮命令が可能です。一方、請負では委託企業に指揮命令権はなく、委託先の裁量で業務が行われます。

仮に請負で指揮命令をしてしまうと、偽装請負として法令違反に該当してしまう可能性があります。

企業はそれぞれの違いや注意点を正しく把握し、自社に最適な形態を選択することが重要です。

【比較表付き】派遣・紹介・業務委託、どれが自社に合っている?

人材採用には派遣だけではなく紹介や業務委託など多様な方法があります。本資料では、それぞれのメリット、デメリットを比較し、最適な手段の選び方を解説しています。

<この資料で分かること>

・人材派遣と人材紹介、業務委託の違い

・偽装請負のリスク

・目的別のサービスの選び方