- 人材派遣の基本

スポット派遣とは?禁止の理由や例外条件、人材確保までの流れ

急な欠員や短期間の人材不足に直面した際、対策として一時的な派遣社員の活用(スポット派遣)という手段を考える企業もあるでしょう。

ただし、スポット派遣は労働者派遣法により原則禁止とされており、例外条件を満たさなければ利用できません。

本記事では、スポット派遣の定義から例外条件、導入の流れや注意点まで、企業担当者が安心して対応できるよう、必要な知識を体系的に解説します。

【無料】人材派遣の依頼から受け入れまでの流れを解説

人材派遣を成功させるためには、依頼から受け入れまでの事前準備が欠かせません。

<この資料で分かること>

・派遣の依頼から受け入れまでの流れと必要な準備

・失敗しない「要件定義」のコツ

・コストを抑える派遣の活用方法

目次

スポット派遣とは?

スポット派遣とは、「派遣期間が30日以内」の派遣を指し、日雇い派遣とも呼ばれます。一般的な派遣は一定期間以上の継続勤務を前提としますが、スポット派遣は派遣期間が短い点が特徴です。

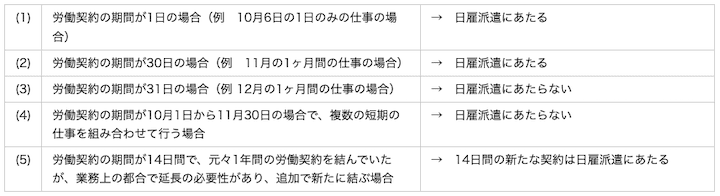

厚生労働省では、スポット派遣であるかどうかの判断の例が掲載されています。

引用:厚生労働省『クローズアップ 知っておきたい改正労働者派遣法のポイント』

人材派遣そのものについては、下記で詳しく説明していますので、あわせて参考にしてください。

スポット派遣の労働者派遣法によって原則禁止されている

スポット派遣は労働者派遣法の改正により、2012年から原則として禁止されています。30日以内の短期派遣は、一定の例外条件を満たさない限り、法的に認められていません。

第三十五条の四 派遣元事業主は、その業務を迅速かつ的確に遂行するために専門的な知識、技術又は経験を必要とする業務のうち、労働者派遣により日雇労働者(日々又は三十日以内の期間を定めて雇用する労働者をいう。以下この項において同じ。)を従事させても当該日雇労働者の適正な雇用管理に支障を及ぼすおそれがないと認められる業務として政令で定める業務について労働者派遣をする場合又は雇用の機会の確保が特に困難であると認められる労働者の雇用の継続等を図るために必要であると認められる場合その他の場合で政令で定める場合を除き、その雇用する日雇労働者について労働者派遣を行つてはならない。

引用:e-Gov法令検索『労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律』

この規制は、労働者の安定した雇用を守るために設けられたものです。短期間だけ使い捨てのように働かせる雇用形態は、労働者の生活や社会保障に悪影響を及ぼす可能性があるため、法律で制限されています。

また、雇用の責任が不明確になりやすく、トラブルが起きやすい点も理由の一つです。

例えば、販売会社がセール期間中に1週間だけ人材を確保しようとした場合、それが派遣契約であれば違法とされる可能性があります。もしその労働者が例外条件(60歳以上や副業など)に該当していなければ、法律違反になる恐れがあります。

このように、スポット派遣は法的には非常に厳しく制限されており、適用には慎重な判断が必要です。

スポット派遣の例外が認められる条件とは

スポット派遣は原則として法律で禁止されていますが、一定の条件を満たす場合に限り、例外的に認められています。

具体的には、以下のいずれかに当てはまるパターンです。

- 日雇労働者の適正な雇用管理に支障を及ぼすおそれがないと認められる業務(日雇い派遣の例外業務)について派遣する場合

- 雇用機会の確保が特に困難な労働者等を派遣する場合

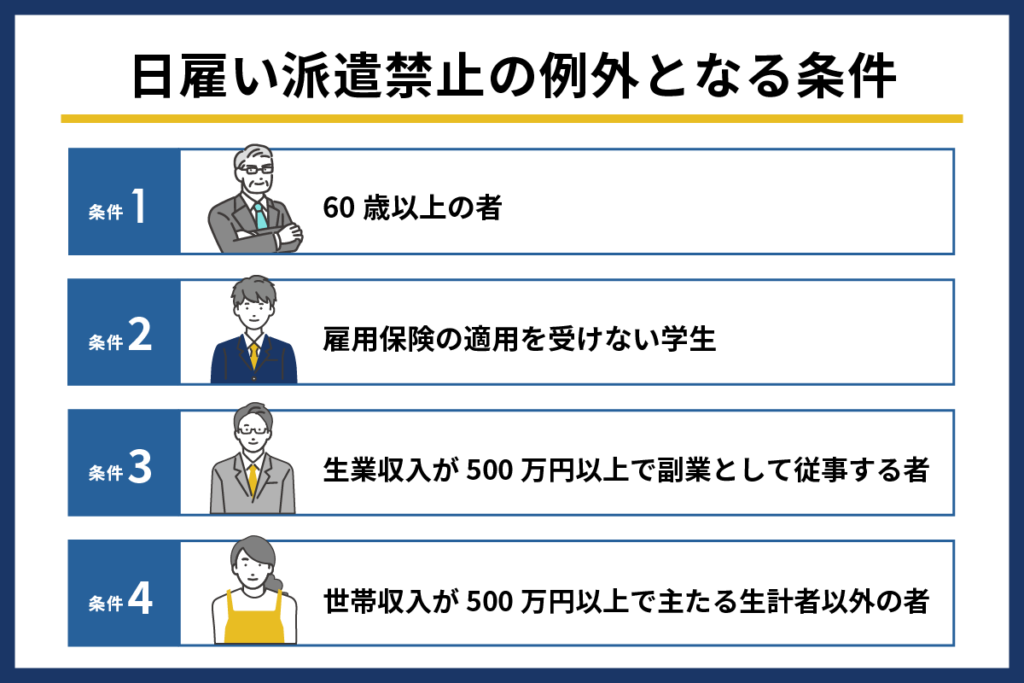

人材に関する例外条件

スポット派遣は原則として禁止されていますが、労働者の属性が一定の条件を満たす場合は、例外的に認められます。

労働者自身が安定した生活基盤を持っていると判断される場合や、保護の必要性が相対的に低いと見なされる場合に限り、スポット派遣でも問題ないとされています。

具体的には、次のような条件が該当します(参照:厚生労働省『日雇派遣の原則禁止について』)。

- 60歳以上の高齢者

- 雇用保険の適用を受けない学生

- 主たる生計者以外の人(世帯収入500万円以上の人に限る)

- 主たる仕事を持ち、副業として働く人(生業収入が500万円以上の人に限る)

これらのいずれかに該当する労働者であれば、30日以内のスポット派遣でも合法となります。事前に派遣会社とともに条件を確認しておくことが重要です。

業務内容に関する例外条件

スポット派遣が例外的に認められるのは、人材の条件だけでなく、従事する業務内容が特定の専門業務に該当する場合も含まれます。

厚生労働省では、一部の専門性の高い業務に関しては、短期であっても労働者保護の必要性が比較的低いとし、例外として派遣を認めています。

例として、以下のような業務が挙げられます(参照:厚生労働省『日雇派遣の原則禁止について』)。

| ○ ソフトウェア開発 ○ 機械設計 ○ 事務用機器操作 ○ 通訳、翻訳、速記 ○ 秘書 ○ ファイリング ○ 調査 ○ 財務処理 ○ 取引文書作成 ○ デモンストレーション ○ 添乗 ○ 受付・案内 ○ 研究開発 ○ 事業の実施体制の企画、立案 ○ 書籍等の制作・編集 ○ 広告デザイン ○ OAインストラクション ○ セールスエンジニアの営業、金融商品の営業 |

これらの「特定業務」は、スポット派遣が例外的に認められます。

スポット派遣で人材を確保するまでの基本的な流れ

スポット派遣で人材を確保する際は、基本的な手順をおさえておくことが重要です。スポット派遣で人材を確保するまでの大まかな流れを、5つのステップに分けて解説します。

1. スポット派遣の例外条件に該当するか確認する

まずは、上記で示した例外条件に当てはまるかをチェックしましょう。厚生労働省の『日雇派遣の原則禁止について』もあわせて確認することをおすすめします。

2. 厚生労働省のガイドラインを把握する

厚生労働省の『日雇派遣労働者の雇用の安定等を図るために派遣元事業主(派遣会社)及び派遣先が講ずべき措置に関する指針』を把握することも大切です。

この指針には、派遣先企業がスポット派遣の人材を受け入れるときに求められる対応が詳しく記載されています。

例えば、直接指揮命令をする者から就業条件の内容を十分に確認すること、派遣会社と協力して派遣期間を可能な限り長く定めるなど労働者の雇用の安定に配慮すること、などです。

原則禁止の中で活用することになるため、十分に確認するようにしましょう。

3. 自社の人材ニーズを明確にする

例外条件を確認し、ガイドラインも把握したら、自社で「どのような人材が、どれだけ、いつ必要か」を明確にします。

人材ニーズを明確にしないまま依頼すると、派遣会社との連携がうまく取れず、ミスマッチや手続きの遅れにつながるためです。適正な派遣条件の判断にも影響します。

例えば、「イベントの3日間だけ受付スタッフを2名確保したい」「社員の育休中に1ヶ月間だけ代替要員が欲しい」といったように、業務内容・期間・スキルレベルを具体的に整理する必要があります。

「まずは現場の課題と目的を整理し、『誰に、どのような業務を、いつまで依頼するか』を明確にすることが、派遣活用の第一歩です。

4. 派遣会社に相談・依頼をする

自社の人材ニーズを満たす派遣会社を探して相談します。相談の際には、「業務内容」「希望勤務日数」「候補者に求める条件」などを具体的に伝えると、マッチングや契約までのプロセスがスムーズです。

スポット派遣を成功させるカギは、早めの相談と的確な情報提供にあります。信頼できる派遣会社をパートナーに選びましょう。

派遣会社の選び方は、以下の記事でも詳しく解説しています。

【企業向け】人材派遣会社18社比較|各社の特徴や選び方、活用の流れ

5. 契約・受け入れ準備を行う

派遣会社が決まったら、労働者派遣契約書の整備と現場での受け入れ体制づくりを行います。

契約書の不備や指示体制の曖昧さは、後々のトラブルや違法契約につながるリスクがあります。現場での混乱を避けるためにも、事前準備が不可欠です。

業務内容・就業時間・場所・例外条件に当てはまる理由などを明記した労働者派遣契約書を取り交わし、受け入れ部署にはあらかじめ指揮命令系統や業務の説明を共有しておく必要があります。

契約内容の確認と受け入れ体制の整備をセットで進めることが、スポット派遣を安全・円滑に活用するための重要なステップです。

労働者派遣契約や派遣社員の受け入れについては、下記でも詳しく説明していますので、あわせて参考にしてください。

労働者派遣契約とは?業務委託契約との違いや記載事項、注意点を紹介

スポット派遣の例外条件に当てはまらなかった場合は?

スポット派遣の例外条件に当てはまらない場合は、代替手段として「直接雇用(短期アルバイト)」や「業務委託(請負契約)」など、他の人材確保方法を検討する必要があります。

短期アルバイトを雇用する

短期アルバイトは直接雇用契約となるため、雇用契約書または労働条件通知書を必ず交付し、賃金、労働時間、休憩・休日などの条件を明示することが必要です。

また、労働災害保険の適用対象にもなるため、必要な保険手続きも忘れずに行わなければいけません。

業務委託を活用する

業務委託(請負契約)は、あくまで「業務の完成」に対して報酬を支払う契約形態です。派遣や直接雇用とは異なり、業務遂行の手段や方法について指示を出すことはできません。

業務委託を活用する場合は、次の点に注意が必要です。

- 業務範囲と成果物を明確に定義すること

- 委託先の作業管理や人材管理に立ち入らないこと

- 現場で直接的な指揮命令を出さないこと

もし実態が「指揮命令のある労働提供」とみなされれば、「偽装請負」とされ、労働者派遣法違反に問われるリスクが生じます。業務委託契約を選択する場合でも、契約書の内容と現場運用を慎重に管理することが求められます。

派遣と業務委託の違いについては、下記の記事で詳しく解説しています。

人材派遣と業務委託の違いは?特徴からメリット・デメリット、注意点まで

スポット派遣に関するよくある質問

スポット派遣の利用を検討するなかで、「本当にうちのケースで使えるのか?」「違法になるリスクはないか?」といった疑問や不安を抱える企業担当者は少なくありません。現場の声をふまえて、実際によく寄せられる質問をピックアップしました。

自社が例外条件に当てはまるかどうかは誰が判断するのですか?

スポット派遣の適法性を最終的に判断するのは、派遣元である派遣会社です。しかし、派遣会社がその判断を正しく行うためには、派遣先企業も事前に例外条件を理解し、業務内容などの情報を、派遣会社に正確に提供することが不可欠です。

曖昧なまま依頼するとトラブルになりやすいため、困った場合は派遣会社や社労士に相談をしましょう。

例外条件に当てはまらないのに派遣社員を受け入れた場合はどうなりますか?

スポット派遣は、労働者派遣法第35条の4により原則禁止されています。

違法な派遣を行った場合、派遣会社は派遣事業の許可取り消しや業務停止命令の対象となり、派遣先企業にも是正指導や契約解除勧告、社会的信用の低下といった影響が及びます。

また、派遣会社と労働者の間で労務トラブルが発生した際、派遣先企業が「違法行為の関与」とみなされることもあります。

スポット派遣でトラブルが起きた場合、誰が責任を取るのですか?

スポット派遣に限らずいずれの派遣形態にも当てはまることですが、労務管理や雇用に関する問題は派遣会社に責任がある一方、指揮命令や待遇などの労働環境に起因する問題は派遣先企業(あるいは派遣先企業と派遣会社両方)に責任があります。

例えば、労働条件や給与未払いに関する問題は派遣会社の責任です。一方で契約にない業務を派遣先企業が命じ、その指示により労働者が怪我をしたり精神的損害を被ったりした場合は、派遣先企業に損害賠償責任が生じる可能性があります。

スポット派遣でのトラブルを避けるには、契約書に業務範囲を明確に記載し、派遣会社・派遣先企業それぞれの責任を認識した上で適切に運用することが重要です。

まとめ

スポット派遣は、労働者派遣法により原則として禁止されており、利用には人材の属性、業務内容ごとに例外が認められるケースを把握することが不可欠です。

また、派遣会社への適切な相談や、契約・運用体制の整備も欠かせません。この記事を通じて、「制度を正しく理解し、安全に運用することで、トラブルを未然に防ぎ、柔軟な人材活用につなげましょう。

【無料】人材派遣の依頼から受け入れまでの流れを解説

人材派遣を成功させるためには、依頼から受け入れまでの事前準備が欠かせません。

<この資料で分かること>

・派遣の依頼から受け入れまでの流れと必要な準備

・失敗しない「要件定義」のコツ

・コストを抑える派遣の活用方法