- 人材派遣の基本

紹介予定派遣とは?通常の派遣との違いやメリット・デメリット

人材採用は、企業の成長を大きく左右する重要な要素です。とはいえ、一般的な採用プロセスは多大なコストがかかるうえ、自社とマッチするかが不透明な状態で人材を採用しなければなりません。

また、社員の定着率の低さが原因で、事業展開にブレーキがかかってしまっている企業も多いでしょう。このような課題の解決方法として有効なのが「紹介予定派遣」です。

本記事では、紹介予定派遣の仕組みからルール、メリット・デメリット、具体的な進め方、活用するポイント、費用まで詳しく解説します。

2026年の採用に向けて、準備できていますか?

求人倍率の上昇、時給相場の高騰——

人手不足はさらに深刻化すると予測されています。

後手に回らないために、今から市場トレンドを把握しておきませんか?

職種別の適正時給など2026年の市場予測データをまとめた資料を無料でお届けします。

目次

紹介予定派遣とは

紹介予定派遣とは、派遣先企業との直接雇用(正社員、契約社員、パート・アルバイトで雇用)を前提として行われる派遣形態です。厚生労働省では、以下のように定義されています。

「紹介予定派遣とは、労働者派遣のうち、派遣元事業主が労働者派遣の開始前又は開始後に、派遣労働者及び派遣先に対して、職業紹介(派遣労働者・派遣先の間の雇用関係の成立のあっせん)を行い、又は行うことを予定してするものです。」

引用:厚生労働省『紹介予定派遣とは・・・』

通常の社員採用と異なり、派遣社員の実際の働きぶりを見てから採用の可否を決められます。これまでの社員採用プロセスに課題を感じている企業にとって、検討すべき選択肢の一つとなるでしょう。

なお、紹介予定派遣は、人材派遣業と有料職業紹介事業、両方の許可を受けている派遣会社のみが可能な業態です。すべての派遣会社が紹介予定派遣を行っているわけではないため、利用を検討する際はあらかじめ確認が必要です。

通常の派遣や人材紹介との違い

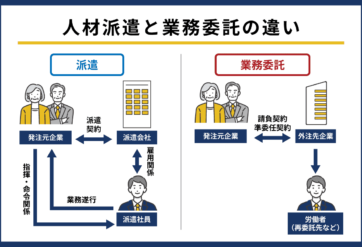

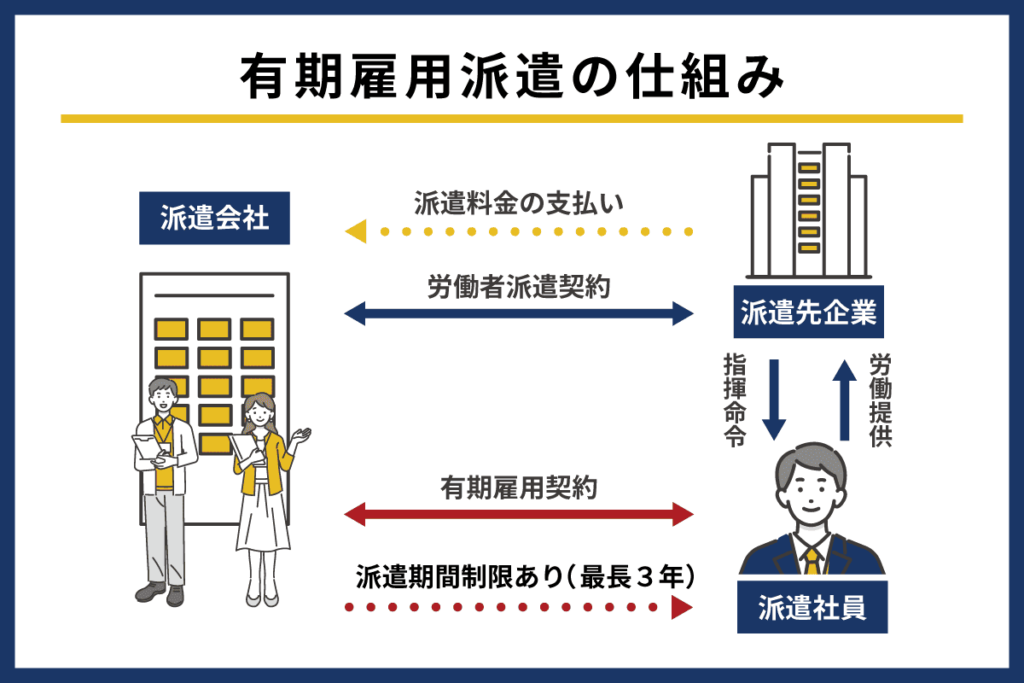

通常の派遣には、派遣期間が最長3年の有期雇用派遣と、派遣期間の制限のない無期雇用派遣があります。また、人材紹介とは、直接雇用する人材を紹介してもらうサービスです。

紹介予定派遣と通常の派遣(有期雇用派遣、無期雇用派遣)、人材紹介との違いは、以下のとおりです。

| 紹介予定派遣 | 通常の派遣(有期雇用派遣、無期雇用派遣) | 人材紹介 | |

|---|---|---|---|

| 雇用主 | 派遣期間は派遣会社、直接雇用後は就業先企業 | 派遣会社 | 就業先企業 |

| 書類審査や面接の実施 | 可能 | 不可 | 可能 |

| 紹介手数料 | 入社決定時に発生 | なし | 入社決定時に発生 |

| 試用期間 | 直接雇用後は不可 | なし | 可能 |

| 派遣期間の制限 | 最長6ヶ月 | 有期雇用派遣は原則3年、無期雇用派遣は制限なし | なし |

| 有給休暇・福利厚生 | 派遣期間は派遣会社、直接雇用後は就業先企業 | 派遣会社 | 就業先企業 |

有期雇用派遣

有期雇用派遣(登録型派遣)とは、派遣社員を一定期間のみ企業に派遣する雇用形態です。最長3年の派遣期間の制限(3年ルール)があります。通常の派遣には、有期雇用派遣と無期雇用派遣があります。

通常の派遣では雇用主が派遣会社であり、派遣先企業による書類審査や面接の実施ができません。また、有期雇用派遣では最長3年の派遣期間の制限があります。有期雇用派遣のメリット・デメリットは以下のとおりです。

| メリット | デメリット |

|---|---|

| ・柔軟に人材を配置できる ・採用コストを抑えられる ・ハイスキル人材を一時的に確保できる ・正社員転換の機会を創出できる | ・ノウハウやナレッジを蓄積しづらい ・人材の流動化にともなって知識やスキルが流出する恐れがある ・長期的な組織力の向上につながりにくい |

有期雇用派遣は雇用主が派遣会社であり、派遣先企業は書類審査や面接の実施ができません。短期的にハイスキル人材を確保して、効率的に業務を進めたい場合におすすめの選択肢です。

一方、紹介予定派遣では最長6ヶ月の派遣期間の後、直接雇用契約を結ぶかどうかを決めます。入社を前提としたサービスであるため、派遣先企業による書類審査や面接の実施も可能です。

有期雇用派遣については、以下の記事で詳しく解説しています。

無期雇用派遣

無期雇用派遣(常用型派遣)とは、派遣会社が無期雇用契約を結んだ派遣社員を、派遣先企業に派遣する形態です。派遣社員は、入社後に無期雇用に転換できる要件を満たすか、無期雇用を募集している派遣会社で採用された人です。

労働者派遣法の派遣期間の制限(3年ルール)対象外であり、派遣先企業は有期雇用派遣と同様に指揮命令権を有しながら長期的に同じ人材を確保できます。

メリット・デメリットは、以下のとおりです。

| メリット | デメリット |

|---|---|

| ・3年ルールを気にせず継続雇用できる ・派遣社員のスキル向上が期待できる ・採用コスト、教育コストの削減につながる | ・3年以上働いてくれるとは限らない ・有期雇用派遣に比べて派遣料金が高い傾向にある ・有期雇用派遣社員と比べて契約更新期間が長い ・違法派遣に該当すると労働契約申込みみなし制度が適用される |

無期雇用派遣は同じ派遣社員を3年以上受け入れることが可能なものの、必ずしも3年以上働いてもらえるとは限りません。派遣社員が他のキャリア機会を求めて転職する可能性もあるでしょう。

そのため、長期での直接雇用を前提として、自社が求める人材を確保したい場合には、紹介予定派遣のほうが適しているといえます。通常の派遣であっても、派遣先企業と派遣社員の合意があれば直接雇用に移行することも可能ですが、派遣社員の直接雇用に対する意欲は、紹介派遣のほうが高いといえるでしょう。

有期雇用派遣と無期雇用派遣については、以下の記事も参考にしてください でそれぞれ詳しく解説しています。

人材紹介

人材紹介とは、人材紹介会社が、求職者と人材を探している企業をマッチングするサービスです。書類審査や面接を経て、双方の意思が合致したとき、雇用関係が成立します。

派遣期間はないものの、代わりに企業側が試用期間を設けることが可能です。メリット・デメリットは以下のとおりです。

| メリット | デメリット |

|---|---|

| ・採用が決定するまで費用が発生しない成功報酬型 ・人材紹介会社が候補者の選定を行うため採用工数を削減できる ・正社員として直接雇用できる ・入社後のフォローサービスが用意されている場合もある | ・採用時に高額な紹介手数料(年収の30~35%程度)が発生する ・実際の業務遂行能力は入社後でないと判断できない ・ミスマッチによる早期退職のリスクがある ・採用を急ぐ場合は妥協が生じやすい |

紹介予定派遣との違いは、費用発生のタイミングと料金体系です。人材紹介の大きな特徴は、成功報酬型の料金体系にあります。

紹介予定派遣が派遣期間中の派遣料金と採用時の紹介手数料の両方が発生するのに対し、人材紹介は採用が決定するまで一切費用が発生しません。

採用決定時に支払う紹介手数料は、一般的に採用者の想定年収の30~35%程度と、紹介予定派遣の紹介手数料(15~30%程度)より高く設定されています。その理由は、人材紹介会社が採用まですべてのリスクを負うためです。

紹介予定派遣は、通常の派遣の柔軟性と人材紹介の直接雇用というメリットをあわせもち、かつ実際の働きぶりを確認してから採用を決定できます。自社の採用課題や予算、緊急度などを総合的に検討し、最適な手法を選択することが重要です。

紹介予定派遣の特徴とルール

紹介予定派遣のルール・特徴として、主に以下の10個が挙げられます。

- 派遣期間は最長6ヶ月

- 事前面接が可能

- 就業前に雇用に関する条件を提示する

- 契約終了日の1ヶ月前までに採用の可否を判断する

- 入社が決定した場合には紹介手数料が発生する

- 雇用しない場合は理由を明示する

- 雇用後は試用期間を設けられない

- 紹介予定派遣を行っていない事業所が多い

- 候補者は「紹介予定派遣を希望する人」のみ

- 派遣で禁止されている業務は紹介予定派遣の派遣期間中も利用できない

それぞれ解説しますので、特徴を正しく把握したうえで活用しましょう。

派遣期間は最長6ヶ月

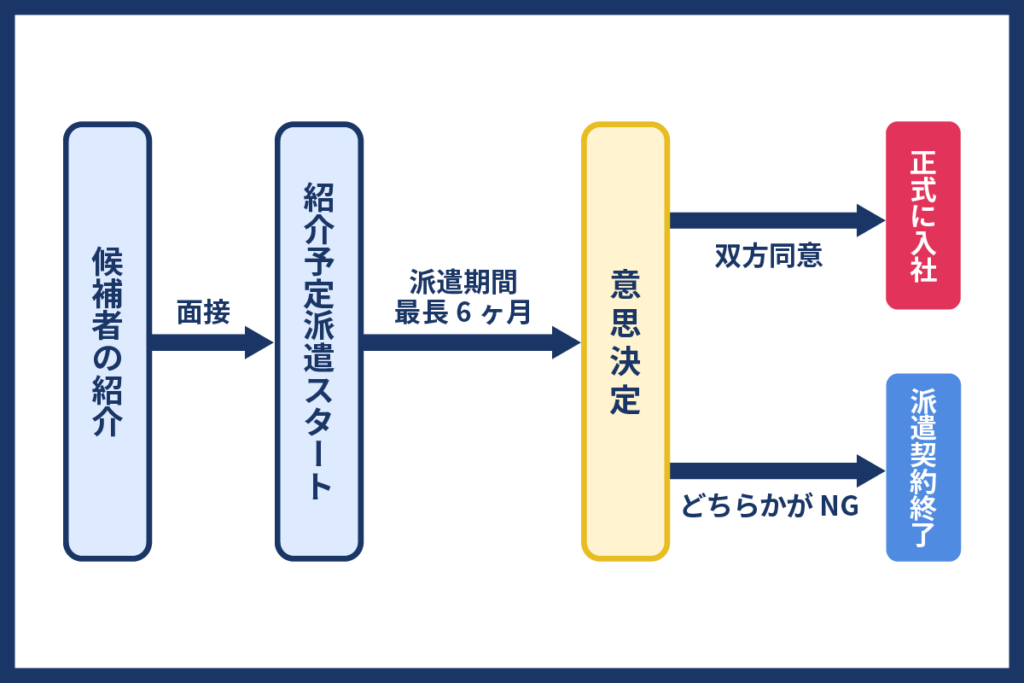

紹介予定派遣は、派遣会社が派遣先企業の採用要件にマッチする人材を紹介します。

派遣先企業による面接を経て最長6ヶ月派遣社員として受け入れた後、派遣先企業と派遣社員、双方の合意が取れた場合に社員として正式に入社手続きを取ることが可能です。合意が得られなかった場合には、契約満了にともない、派遣が終了します。

この6ヶ月という期間は、労働者派遣法により定められています。

この制限は、一度の契約で定められる契約期間の長さではなく、トータルの期間です。つまり、最初に3ヶ月契約で紹介予定派遣を受け入れ、もう少し判断の期間を設けたいとなった場合に延長できるのは残りの3ヶ月になります。

なお、他の派遣形態でも、以下のようにそれぞれ契約期間に定めがあります。

| 派遣形態 | 契約期間の制限 |

|---|---|

| 紹介予定派遣 | 原則6ヶ月まで |

| 有期雇用派遣 | 原則3年まで |

| 無期雇用派遣 | 期間の定めなし |

紹介予定派遣は受け入れ期間の上限が短く設定されています。そのため、社員採用にこだわらない場合は、有期雇用派遣か無期雇用派遣という選択もあるでしょう。

人材派遣全体の特徴については、以下の記事で詳しく解説しています。ぜひ参考にしてください。

事前面接が可能

紹介予定派遣は直接雇用を前提としているため、他の派遣形態では禁止されている派遣受け入れ前の面接が可能です。さらに、採用の可否を最終決定するために、派遣期間を経たうえで面談や試験も行えます。

信頼できる社員を獲得するために特定行為を行いたい場合に、有効な選択肢といえるでしょう。

派遣特定行為については、以下の記事で解説しています。

就業前に雇用に関する条件を提示する

紹介予定派遣では、派遣開始前に、派遣先企業が派遣社員に対して直接雇用する場合の雇用条件を明示することが義務付けられています。これは、紹介予定派遣が直接雇用を前提としているためです。

また、有給休暇や退職金の取り扱いなどについても提示が必要です。

契約終了日の1ヶ月前までに採用の可否を判断する

紹介予定派遣では、派遣先企業は派遣契約終了日の少なくとも1ヶ月前までに、派遣社員の正社員採用の可否を決定し、派遣会社に通知することが求められます。

派遣契約期間が6ヶ月以内であった場合でも、期間の更新については契約終了日の1ヶ月前までに決定しましょう。6ヶ月以内であれば、派遣契約の更新が可能です。

入社が決定した場合には紹介手数料が発生する

紹介予定派遣では、入社が決定したときにのみ紹介手数料が発生します。

多くの場合、紹介手数料は理論年収の15〜30%ほどです。割合は派遣会社によっても異なりますが、派遣期間が長ければ長いほど安くなる傾向があります。

成約しなかった場合は紹介手数料は発生せず、派遣料金のみの支払いになります。

雇用しない場合は理由を明示する

派遣期間を通じて結果的に直接雇用を行わないと判断した場合、派遣先企業は求めに応じて、その理由を派遣会社に明示する義務があります。この際には、書面やFAX、メールなど、客観的な記録を残さなければいけません。

また、派遣会社は、派遣社員からの求めに応じて、直接雇用に至らなかった理由を書面で伝える必要があります。派遣先企業は、理由が派遣社員に伝わることを前提に、配慮しなければなりません。

雇用後は試用期間を設けられない

紹介予定派遣では、直接雇用された後に試用期間を設けることは原則としてできません。これは、派遣期間自体が、実質的な試用期間としての役割を果たしているためです。

派遣期間中、派遣先企業は派遣社員の業務遂行能力、適性、チームへの適合性などを十分に評価する機会をもてます。

派遣社員も職場環境や業務内容を実際に体験し、自身との適合性を判断したものと解されるため、派遣期間終了後には試用期間なくそのまま正式採用となります。

紹介予定派遣を行っていない事業所が多い

厚生労働省による「令和5年度 労働者派遣事業報告書の集計結果(速報)」によると、紹介予定派遣を行っている事業所は、全体の7.3%程度です。

有期雇用派遣や無期雇用派遣に比べて数が多いとはいえず、特に地方では事業所の選択肢が狭まりやすくなります。

候補者は「紹介予定派遣を希望する人」のみ

紹介予定派遣の候補となる人材は、紹介予定派遣に登録している人のみです。通常の派遣と比較すると、その数は決して多くはありません。

厚生労働省による「令和5年度 労働者派遣事業報告書の集計結果(速報)」によると、令和4年度の派遣労働者数は212万人ですが、そのうち紹介予定派遣により労働者派遣された労働者数は2.6万人となっています。

紹介予定派遣は事業所の数に加えて、人材の数も比較的限られています。直接雇用が必須要件でないのであれば、有期雇用派遣や無期雇用派遣のほうが、より豊富な人材の中から優秀な派遣社員を受け入れられる可能性が高いでしょう。

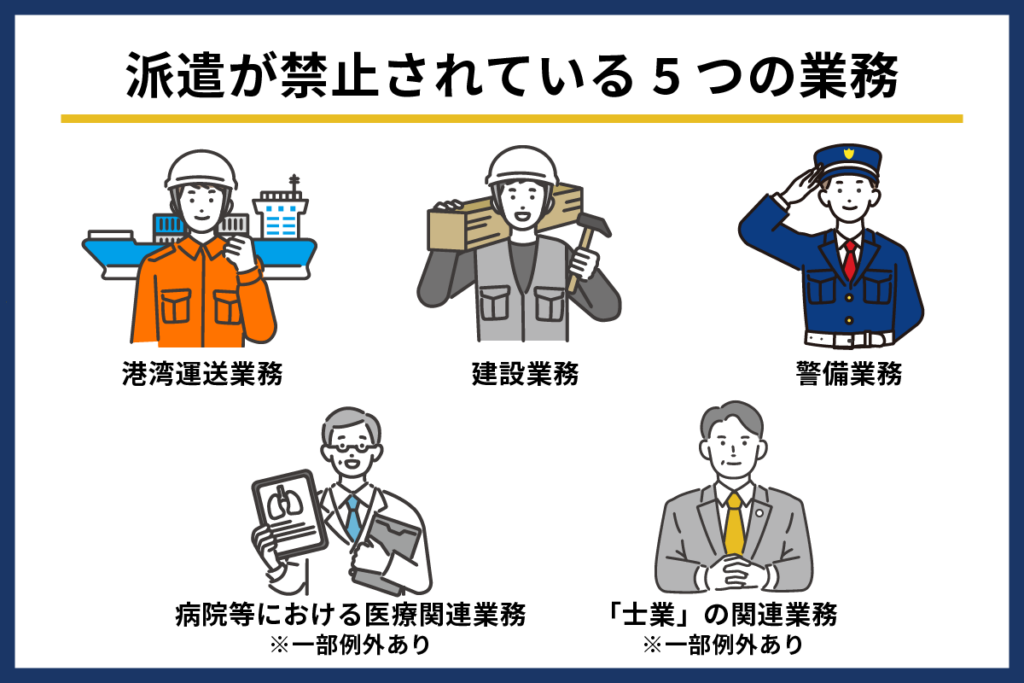

派遣で禁止されている業務は紹介予定派遣の派遣期間中も利用できない

紹介予定派遣の派遣期間中の業務は、派遣契約で定められた業務内容の範囲内で行わなければなりません。直接雇用が前提であっても、派遣契約に含まれていない業務を指示したい場合には派遣会社に相談が必要です。

また、紹介予定派遣は通常の人材派遣と同様に、法律で派遣が禁止されている業務があります。主な派遣禁止業務は、以下のとおりです。

| 派遣禁止業務 | 理由 | 業務内容 |

|---|---|---|

| 港湾運送業務 | 業務の特殊性を鑑み、特別に港湾労働法等において、各種調整が行われているため | 荷役、積卸しなど港湾関連作業 |

| 建設業務 | 業務の特殊性を鑑み、建設労働者の雇用の改善等に関する法律で特別な調整が行われているため | 建築物の施工、改修など |

| 警備業務 | 業務の適正実施のために、請負形態で行うことが定められているため | 施設警備、交通誘導など |

| 病院等における医療関連業務 | 高度な専門知識と技術が必要なため | 医師、看護師、薬剤師など(※例外あり) |

| 「士業」の関連業務 | 高度な専門知識が必要で、業務の適正確保が困難なため | 弁護士、司法書士、土地家屋調査士などの専門職務(※例外あり) |

派遣社員に適正な業務を行わせるために、派遣先企業は派遣会社と十分な打ち合わせを行い、派遣可能な業務範囲を確認しておくことが重要です。

なお、直接雇用後であれば、これらの禁止業務には該当しなくなります。

派遣で禁止されている業務については、以下の記事で詳しく解説しています。

企業が紹介予定派遣を活用するメリット

紹介予定派遣の活用は、企業の人材採用課題の解決に役立つだけでなく、事業の成長にも寄与します。

紹介予定派遣を活用するメリットを詳しく解説しますので、自社のニーズをかなえられるか確認しましょう。

採用後のミスマッチを回避できる

紹介予定派遣を活用すると、採用後のミスマッチを最小限に抑えられます。実際の職場で一定期間働いてもらうことで、派遣先企業と派遣社員の双方が適合性を十分に確認できるでしょう。

採用後にミスマッチが起こると、以下のような問題が生じやすくなります。

- 早期離職の恐れ

- 組織・メンバーとのトラブル

- 教育やフォロー頻度の増加

- チームメンバーへの負荷

- 業務の停滞

紹介予定派遣の活用で、派遣先企業は書類選考や面接だけでは把握しきれない、日々の業務における適性や企業風土との馴染み具合を見極められるため、より確実な採用判断をすることが可能です。

派遣社員も、実際の業務内容や職場の雰囲気、企業文化を体験したうえで、自身のキャリア目標や価値観との相性を判断できます。

こうした相互の理解と確認のプロセスを経ることで、採用後に生じる可能性のある期待と現実のギャップを最小限に抑えられます。

優秀な人材を確保したいと考える企業は、以下の記事も参考にしてください。

採用コストの削減につながる

紹介予定派遣は、派遣先企業にとって採用コストの削減に寄与する可能性があります。

通常の採用プロセスにおける正社員採用では、求人広告の作成・掲載、応募者の選考、複数回の面接などに多大な時間と人的リソースを要します。

紹介予定派遣は、派遣会社が候補者の一次選考を行うため、派遣先企業の人事部門の負担が大きく軽減されるでしょう。

また、紹介予定派遣は採用のミスマッチによる損失も抑えられます。通常の採用方法では、1回の採用に数十万円から数百万円のコストがかかり、早期離職や再採用となった場合には、追加で同様のコストがかかってしまいます。

紹介予定派遣は直接雇用が成立した場合に派遣会社への紹介手数料が必要になるものの、採用した人材の長期的な活躍が期待できるため、長い目でみると大幅なコスト削減が可能です。

採用コストの削減については、以下の記事で詳しく解説しています。あわせてご覧ください。

関連記事:採用コスト削減!無駄をなくし採用成功率を高める3つの方法

応募不足やコスト高騰の対策はできていますか?

求人倍率の上昇や時給相場の高騰により、人手不足はさらに深刻化すると予測されています。後手に回らないためには、今から市場トレンドを把握し、採用戦略を見直すことが重要です。

2026年の市場予測データでは、応募を増やすための「リモートワーク頻度」の明記方法や、採用成功のカギとなる「40~50代」即戦力層の活用方法など、具体的な対策を解説しています。

意欲の高い人材を採用できる

紹介予定派遣を通じて採用される人材は、派遣期間中から直接雇用を見据えているため、自身の能力や適性を最大限にアピールしようとする意識が強く、積極的に業務に取り組む傾向があります。

さらに、派遣期間中に企業文化や業務内容を十分に理解したうえで社員化を希望するため、ミスマッチによる早期離職のリスクが低く、長期的なコミットメントも期待できるでしょう。

紹介予定派遣は単なる人材確保ではなく、意欲的で組織にコミットする人材を見出し、採用できるメリットがあります。

長期的な組織力の向上

紹介予定派遣を通じて採用された人材は、高い定着率が期待できるため、長期的な視点で組織力を向上させることが可能です。

定着率の高さから安定した人員配置ができるようになり、企業はその人材の成長と活躍を前提とした長期的な事業戦略を立案し、実行できるでしょう。

例えば、特定の専門性をもつ人材を採用した場合、それを活かした新規プロジェクトや部門の立ち上げなど、数年先を見据えた計画を立てられます。

また、長期的に働く人材は、時間の経過とともに業務に関する深い知識と経験を蓄積していきます。これは単なる個人のスキルアップに留まらず、組織全体の知識基盤の強化につながり、企業の競争力向上への貢献が期待できるでしょう。

企業が紹介予定派遣を活用するデメリット・注意点

紹介予定派遣には、利用する際の注意点もあります。必ずしも社員の採用につながるわけではない、通常の派遣より費用が高くなる場合があるなどの点は、あらかじめ理解しておくことが重要です。

企業が把握しておくべきこの2点について、詳しく解説します。

直接雇用に至らないケースもある

紹介予定派遣を利用したからといって、必ずしも直接雇用に至るわけではありません。派遣期間を経て、派遣先企業が採用を断る場合もあれば、派遣社員が辞退する場合もあります。

厚生労働省による「令和5年度 労働者派遣事業報告書の集計結果(速報)」では、令和5年度に紹介予定派遣で派遣された労働者数全体に対して、実際に直接雇用に結びついた数は半分ほどです。

紹介予定派遣が直接雇用につながるかどうかは、派遣会社のマッチング力や就業中のフォロー体制などに左右されます。そのため、派遣会社を選ぶ際には、実績として直接雇用に至る割合が高いかを確認することが重要です。

通常の派遣より費用が高くなる場合がある

紹介予定派遣は、有期雇用派遣や無期雇用派遣と比較して費用が高くなる傾向があります。これは、派遣会社が単なる労働力の提供だけでなく、将来的な正社員候補者の選定・マッチングという付加価値の高いサービスを提供しているためです。

また、直接雇用に至らなかった場合でも、派遣期間中の費用(派遣料金)は発生するため、採用に至らないリスクも考慮する必要があります。

とはいえ、採用活動にかかる広告費用や人事部門の工数、採用後のミスマッチによる早期離職リスクなどを総合的に考慮すると、結果的にコストパフォーマンスが良い場合も多いため、自社の採用状況や予算に応じて検討することが重要です。

紹介予定派遣の費用について

紹介予定派遣の費用内訳は、以下のとおりです。

| 派遣期間中の派遣料金 + 雇用に至った場合の紹介手数料 |

派遣料金には派遣社員への給与に加え、派遣会社に支払う各種費用(マージン)が含まれます。

「4ヶ月の派遣期間後に、年収450万円で採用した場合」で考えると、以下のようになります。

| 項目 | 内訳 | 金額 |

|---|---|---|

| A 派遣期間中の派遣料金 | 派遣料金3,000円 × 8時間 × 20日 × 4ヶ月 | 192万円 |

| B 紹介手数料 | 理論年収450万円 × 25% | 112万5,000円 |

| C 総費用 | 派遣料金(A)+ 紹介手数料(B) | 304万5,000円 |

派遣料金は、基本的には時給制となり、派遣社員の勤務時間に対して毎月請求されます。

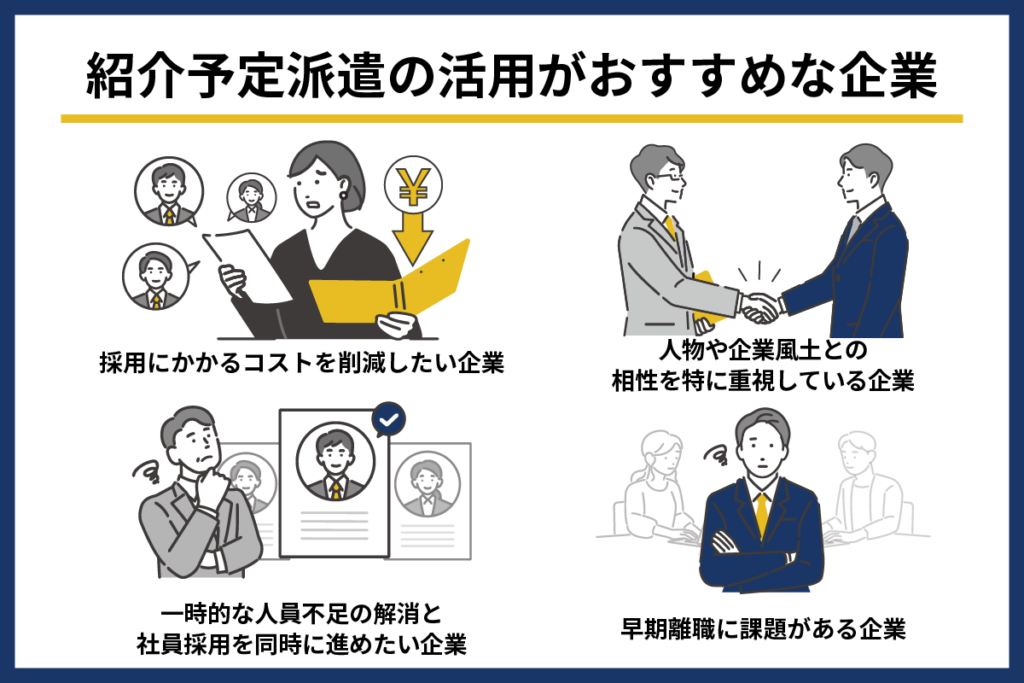

紹介予定派遣の活用がおすすめの企業

紹介予定派遣を活用すべきか決めかねている場合、おすすめの企業を参考にするとよいでしょう。

紹介予定派遣の活用でメリットが得られる企業の特徴を紹介します。

採用にかかるコストを削減したい企業

紹介予定派遣は人的・時間的コストや、採用コストの削減が期待できるため、以下のような状況の企業におすすめです。

- 社員数が少なく、採用に十分な人員を割けない

- 採用要件が細かく、書類審査や面接だけでは正社員採用に踏み切れず、採用にコストをかけすぎる傾向にある

- 定着率が低く、採用のたびに多大なコストがかかっている

これらの企業は紹介予定派遣を活用すると、コストを抑えつつ、優秀な人材の確保を図れます。

応募不足やコスト高騰の対策はできていますか?

求人倍率の上昇や時給相場の高騰により、人手不足はさらに深刻化すると予測されています。後手に回らないためには、今から市場トレンドを把握し、採用戦略を見直すことが重要です。

2026年の市場予測データでは、応募を増やすための「リモートワーク頻度」の明記方法や、採用成功のカギとなる「40~50代」即戦力層の活用方法など、具体的な対策を解説しています。

人物や企業風土との相性を重視している企業

紹介予定派遣は、派遣期間中に候補者の働きぶりをじっくりと評価できるため、人物や企業風土との相性を重視している企業におすすめです。

社員数が少ない中小企業では、他の社員との協調性が重要です。また、付き合いの長い顧客との関係性を大切にしている企業であれば、コミュニケーション能力や人柄をしっかりと見極める必要があります。

紹介予定派遣であれば、書類や数少ない面接だけでは見えづらいこれらの要素も、正しく評価したうえで採用を判断できます。

一時的な人員不足の解消と社員採用を同時に進めたい企業

急な欠員補充のために採用を進めている企業では、現時点で直面している人員不足の解消も大きな課題となります。

紹介予定派遣は、派遣会社に相談してから数日で候補者を派遣してもらえる可能性があり、一時的な人員不足の解消と社員採用を同時に進められます。

例えば、派遣期間中の6ヶ月間は人員不足が想定される繁忙期の経理業務を、社員として採用後は経理以外のバックオフィス業務全般を広く任せる、といった活用方法も可能です。

早期離職に課題がある企業

早期離職の問題に直面している企業にとって、紹介予定派遣は効果的な解決策となり得ます。

紹介予定派遣の派遣期間中は、派遣会社が派遣先企業と派遣社員の間に入って定期的にフォローを行います。そのため、その都度双方の意向や要望をすり合わせられ、入社後の認識の不一致を抑制することが可能です。

また、派遣社員は派遣期間中に実際の業務を経験することで、職場の雰囲気や企業文化を肌で感じ取れます。入社後のギャップによる早期離職リスクも抑えられるでしょう。

派遣先企業は、派遣期間中に明らかになった課題に対しても事前に対策を講じられます。必要なスキル研修の実施や業務内容の微調整などを行うことで、社員として採用した後も、適切にフォローできるようになります。

職種に適した人材を探してほしい場合には、ぜひビースタイルスマートキャリアへご相談ください。お客様のニーズに応える即戦力派遣で、8,500社以上に選ばれております。

紹介予定派遣の具体的な進め方

紹介予定派遣を活用する際には、以下のステップで進行します。

- 採用人材の要件定義と選考フロー、評価基準を設定する

- 派遣会社との打ち合わせをし、候補人材を探してもらう

- 書類選考や面接を行う

- 社内で受け入れ準備を行う

- 派遣社員として受け入れを開始する

- 正式な採用の可否を決定し、問題なければ直接雇用社員として契約を締結する

- 採用にならなかった場合は、再度派遣会社に依頼する

スムーズな導入に向けて、具体的な流れを把握しておきましょう。

1.採用人材の要件定義と選考フロー、評価基準を設定する

まず紹介予定派遣で希望する人材要件を決めます。例えば、以下の内容が挙げられます。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 求める経験 | ・どのような職種の経験が必要か ・あると望ましい経験年数 |

| スキル・資格 | ・必須スキル、資格 ・あれば望ましいスキル、資格 |

| 稼働日数 | 週に何日、何時間の稼働が必要か |

| 直接雇用後の雇用形態 | 正社員、パート、アルバイトなど |

| 勤務形態 | 出社なのか在宅勤務が可能なのか |

派遣会社と人材要件をすり合わせるとともに、選考フローの確認も必要です。紹介予定派遣では自社で面接を行うことも可能であるため、あわせて評価基準も設定しておきましょう。

2.派遣会社との打ち合わせをし、候補人材を探してもらう

派遣会社は、事前に聴取した人材要件をもとに候補人材を探します。

人材を選定するのにかかる必要な期間は派遣会社によって異なるため、あらかじめ確認しておきましょう。

3.書類選考や面接を行う

候補人材があがってきたら、自社で書類選考や面接を行います。

事前に決めておいた要件に沿っているか、評価基準をもとに検討します。

4.社内で受け入れ準備を行う

受け入れる人材が決定したら、社内で受け入れ準備を進めます。直接雇用後の労働条件についても、忘れずに派遣社員に明示しておきましょう。

明示する内容の例は、以下のとおりです。

- 雇用契約の期間の定めの有無

- 年次有給休暇と退職金の取扱い

派遣期間を勤務期間に含めて算出する場合には、その旨についても就業条件明示書に記載する必要があります。

派遣社員の受け入れに関する詳しい内容は、以下の記事を参考にしてください。

5.派遣社員として受け入れを開始する

紹介予定派遣では、最初に派遣社員として受け入れます。最長6ヶ月の派遣期間の中で、直接雇用するかどうかを最終決定しましょう。

働きぶりを見て自社に合わないと感じた場合には、断ることも可能です。

6.正式な採用の可否を決定し、問題なければ直接雇用社員として契約を締結する

正式な採用の可否は、契約終了日の1ヶ月前までに派遣会社に伝えます。問題なければ、直接雇用社員として、雇用契約の締結が可能です。

不採用の場合には、派遣会社にその理由を伝えなければなりません。

7.採用にならなかった場合は、再度派遣会社に依頼する

派遣期間を経て採用にならなかった場合には、再度派遣会社に紹介予定派遣の利用を依頼することも可能です。

次の人材選考に活かせるよう、不採用に至った理由を派遣会社と具体的に共有しておきましょう。

紹介予定派遣を成功させるためのポイント

紹介予定派遣でより良い人材の採用につなげるためには、派遣会社に丸投げせず、派遣先企業も能動的である必要があります。

これから紹介するポイントを意識するとよいでしょう。

適切な派遣会社を選定する

紹介予定派遣を利用する際は、人材派遣業と有料職業紹介事業の許可をもっている派遣会社を選ぶ必要があります。それ以外では、無許可になるため、必ず確認しましょう。

また、社員の登録者数も各派遣会社で異なります。母数の多いところを選ぶと、人材の選択肢が広がります。

採用要件を明確にする

採用要件を明確にすると、採用後のミスマッチを防ぎつつ、想定以上の成果をあげやすくなります。派遣先企業は、必要な専門知識や技術を具体的に列挙し、求める人物像を詳細に描写しましょう。

「JavaScriptを使ったツール開発の実務経験が3年以上」といった具体的な条件のほか、主体的に動ける人、チームワークを大切にする人、といった人物像を明示するのもおすすめです。

プロジェクトのビジョンや目標を定め、そこから逆算して、どのような人材がいるとより成果が高められるかを考えることも重要です。

プロジェクトの将来像を見据え、現在必要なスキルセットに加えて今後伸ばしていきたいスキルや経験をもつ人材を採用できると、プロジェクトの成長と人材の成長を同時に実現できます。

採用要件については、以下の記事も参考にしてください。

派遣会社と採用目的や背景をすり合わせる

紹介予定派遣を活用する際は、派遣会社と採用目的や背景をしっかりとすり合わせることが重要です。自社の事業内容や企業文化、ビジョンを派遣会社に説明し、プロジェクトの概要や課題、期待する成果を具体的に共有しましょう。

採用の背景にある組織的な問題や将来的な人材ニーズを開示すると、派遣会社からより的確な人材提案が得られます。

派遣会社の担当者と定期的に面談し、求める人材像をすり合わせつつ、提案に対してフィードバックを行うことで、最適な人材マッチングを実現できます。

派遣期間中の評価ポイントを明確にする

紹介予定派遣は、派遣期間中にその人材の人柄や能力をじっくり見極めることが可能です。この期間内により良い人材を見つけるためには、評価ポイントを明確にすることが重要です。

能力を評価する場合は、派遣期間中の具体的な数値目標を立てるとよいでしょう。例えば、営業職であれば新規顧客獲得数や商談成立率、事務職であれば処理本数や作業スピード・正確性などの定量的な評価基準が考えられます。

社員からの評価も参考にする

人物面は定量的に評価することが難しい要素です。そのため、一緒に働いた社員からの生の声を参考にするとよいでしょう。

「コミュニケーション能力」「主体性」「学習意欲」「ストレス耐性」といった項目をもとに、社員の評価も参考にすると、より総合的な判断が可能になります。

派遣期間中の関係構築も心がける

紹介予定派遣では、社員側から断られる可能性もあります。そのため、良好な関係を構築できるよう、派遣期間中の関わり方も重要になります。

派遣期間中は積極的にコミュニケーションをとり、困っていることはないかなど、フォローするよう心がけましょう。

紹介予定派遣に関するよくある質問

紹介予定派遣では、さまざまな質問が聞かれます。

複数人同時の受け入れ可否や契約期間の設定、契約満了前の最終決定などについて解説しますので、よくある質問を確認し、スムーズな導入に活かしましょう。

紹介予定派遣と通常の派遣との違いは何ですか?

紹介予定派遣と有期雇用派遣、無期雇用派遣の違いは、直接雇用を前提としているかどうかです。

紹介予定派遣は最長6ヶ月の派遣期間終了後に直接雇用への移行を前提としており、派遣開始前に書類選考や面接を実施することが可能です。一方、有期雇用派遣と無期雇用派遣は派遣会社と雇用関係が継続するため、事前の選考は認められていません。

また、派遣期間も異なり、紹介予定派遣は最長6ヶ月と定められていますが、有期雇用派遣は最長3年まで、無期雇用派遣は制限なしとなっています。

費用面では、紹介予定派遣は直接雇用時に紹介手数料が発生しますが、有期雇用派遣、無期雇用派遣は派遣料金のみを支払います。

複数人同時に派遣を受け入れることはできますか?

紹介予定派遣での、同時受け入れは可能です。ただし、一つのポジションにつき、採用できるのは1名のみとなります。

したがって、事業拡大にともなう大量募集にはあまりおすすめできません。

紹介予定派遣は何ヶ月まで派遣できますか?

契約期間は派遣先企業が自由に決められますが、紹介予定派遣の最長の派遣期間は6ヶ月であるため、契約期間はその期間内にする必要があります。

紹介予定型派遣のデメリットは何ですか?

紹介予定派遣であっても、派遣期間終了後に必ずしも直接雇用に至らない可能性があります。企業が採用を希望しても候補者が辞退するケースや、期待していた能力と実際の業務遂行能力にギャップがあるケースもあるでしょう。

また、コスト面では派遣期間中の派遣料金に加え、直接雇用時には年収の15~30%程度の紹介手数料が発生するため、通常の人材紹介よりもトータルコストが高くなる場合があります。

紹介される人材が紹介予定派遣を希望する求職者に限定されるため、有期雇用派遣、無期雇用派遣、正社員採用と比較して候補者の母数が少なくなる傾向もあります。

契約満了前に雇用か打ち切りはできる?

契約終了前の雇用に関しては、派遣会社・派遣先企業・派遣社員の三者間の合意がある場合は可能です。ただし、契約満了前の打ち切りはイレギュラーな対応であるため、正当な理由がない限り、原則できません。

まとめ

紹介予定派遣は、採用コストの削減、早期離職の防止といった、人材採用における課題に対する有効な解決策となり得ます。

効果を最大限引き出すためには、派遣会社に丸投げするのではなく、派遣先企業も能動的に働きかけることが重要です。

活用するうえでのルールやサービスの特徴を正しく理解し、適切に対応しましょう。不明点は派遣会社に確認するのも一つの方法です。

2026年の採用に向けて、準備できていますか?

求人倍率の上昇、時給相場の高騰——

人手不足はさらに深刻化すると予測されています。

後手に回らないために、今から市場トレンドを把握しておきませんか?

職種別の適正時給など2026年の市場予測データをまとめた資料を無料でお届けします。

参考記事

正社員への近道?看護師のための紹介予定派遣完全ガイド|ふじのくに静岡看護師求人ナビ

AIスカウトを軸に、企業の採用活動を効率化・最適化する|【企業研究】アデコの就職難易度・採用大学・選考対策を徹底解説