- 人材派遣の基本

派遣の契約内容は?雇用契約との違いや注意点を解説

派遣先企業と派遣会社の間で結ぶ「派遣契約(労働者派遣契約)」では、トラブルを未然に防ぐためにさまざまな内容が取り決められます。

派遣先企業がコンプライアンスを遵守するためには、どのような内容がよく盛り込まれるのか、内容を決めるときにどんなことに気をつけなければいけないのか、正しく把握しておくことが重要です。

本記事では、派遣契約の基本的な内容や契約の流れ、法的義務と注意点について詳しく解説します。

【無料】派遣採用が初めての方は必見!基礎を徹底解説

人材確保の手法が多様化する中で、派遣採用を理解して活用するために、採用担当者なら知っておきたい基礎が学べます。

<この資料で分かること>

・人材派遣の基本的な仕組み

・「派遣」と「正社員やパート」との違い

・コストを抑えて人材確保する方法

目次

そもそも派遣契約とは

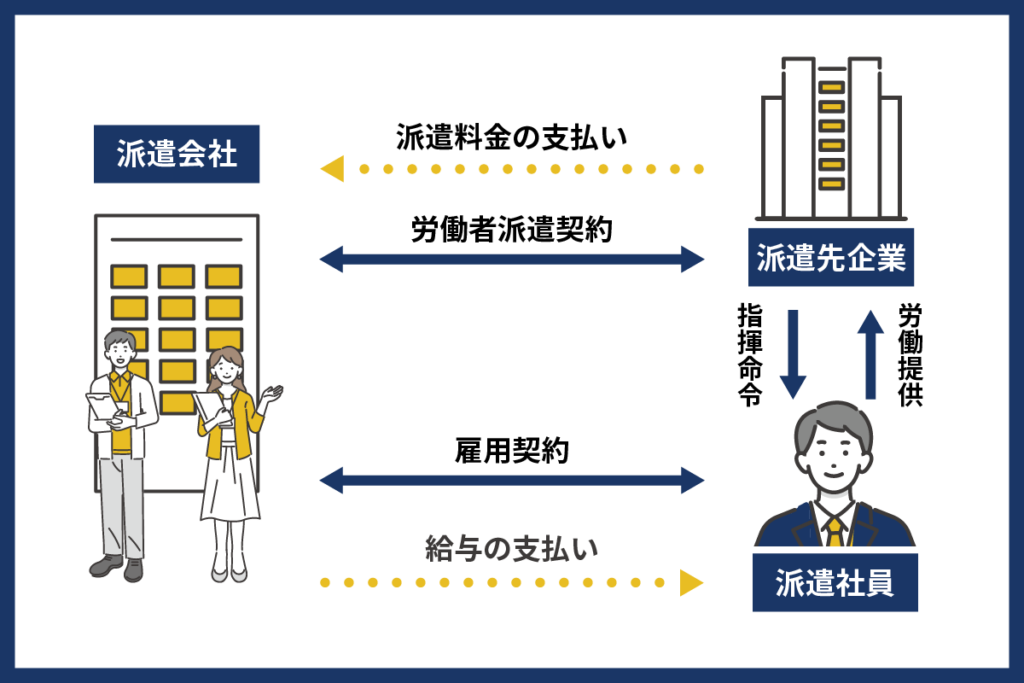

企業が人材派遣サービスを利用する場合、サービスを提供する企業との間で、さまざまな権利や義務を事前に明確にしておかなければいけません。その具体的な内容を盛り込んだ法的な取り決めが派遣契約(労働者派遣契約)です。

派遣契約では、派遣社員の権利を守るために、派遣社員の就業条件や安全衛生、苦情処理などさまざまな事項を明記します。

派遣契約と雇用契約の違い

人材派遣では、派遣契約以外にも、雇用契約が交わされます。

これらの最も大きな違いは、契約の当事者が、派遣契約は派遣先企業と派遣会社であるのに対して、雇用契約は派遣会社と労働者(派遣社員)である点です。

派遣先企業は派遣社員に業務の指示はできますが、雇用責任は負いません。

一方、派遣会社は派遣社員と雇用契約を結び、給与の支払い、社会保険の加入手続き、労務管理など雇用主としての責任を担います。派遣社員は派遣会社の従業員となりながら、派遣先企業で業務を行う関係になります。

| 違い | 派遣契約 | 雇用契約 |

| 概要 | 派遣先企業が派遣会社に雇用されている労働者(派遣社員)を自社で労働させるために、派遣会社と交わす契約 | 派遣会社が労働者を雇用する際に交わす契約 |

| 当事者 | 派遣先企業と派遣会社 | 派遣会社と労働者(派遣社員) |

| 内容 | 業務内容、派遣期間、料金など | 給与、福利厚生、労働条件など |

派遣契約に必要な書類と内容

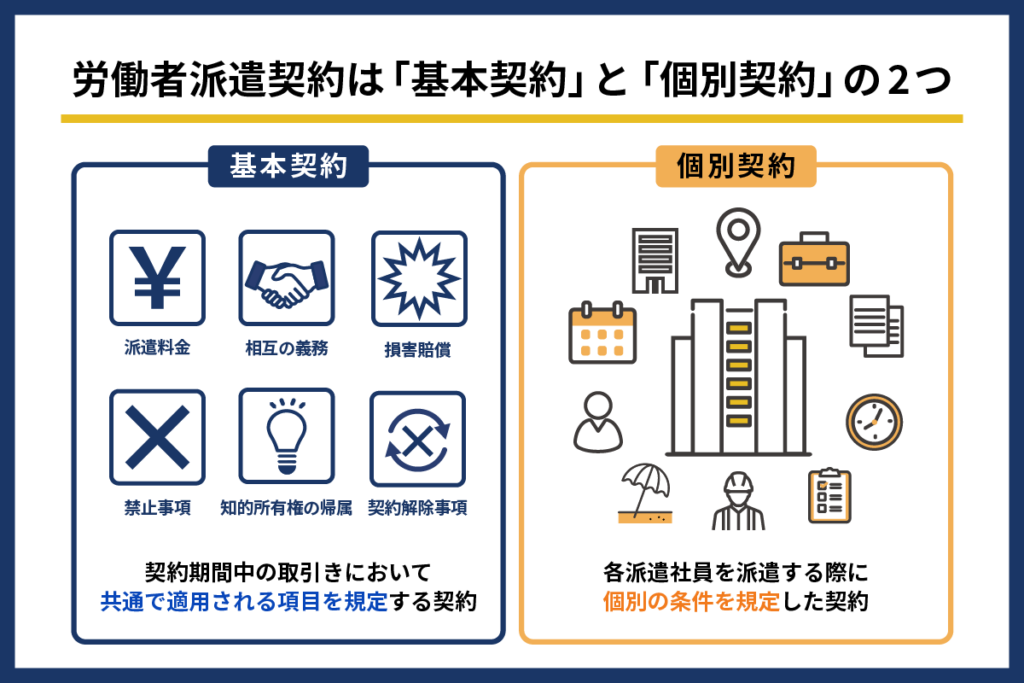

派遣契約の種類は、主に基本契約と個別契約に分けられます。基本契約で労働者派遣契約の大枠を決め、個別契約で派遣時の詳細を決めます。

これら2種類の契約を結ぶ際に作成されるのが、以下4種類の書類です。

| 主な書類 | 概要 |

| 基本契約書 | 派遣先企業と派遣会社の間で締結する基本的な取引条件を定めた書類。損害賠償や秘密保持など、継続的な取引全体に適用される共通ルールを記載 |

| 個別契約書 | 各派遣社員の業務内容や就業時間、契約期間などの具体的な条件を定めた書類。基本契約の枠組みの中で、個々の派遣案件ごとに作成 |

| 抵触日の通知書 | 派遣受け入れ可能期間の上限日(抵触日)を派遣会社に通知するための書類 |

| 待遇等に関する情報提供の書類 | 同一労働同一賃金の観点から、派遣先企業の正社員との待遇差を説明するための書類 |

これらの書類を適切に作成・管理すると、法令遵守と円滑な派遣運用が実現できます。

基本契約書

基本契約書は、人材派遣を受ける際の基本的な条件を定める書類です。含めるべき主な内容は以下のとおりです。

| 記載事項 | 概要 |

| 派遣料金 | 派遣先企業から派遣会社に支払う料金 |

| 相互の義務 | 期間制限や残業制限、二重派遣の禁止といった法令や守秘義務について、両者の認識を一致させるための項目 |

| 損害賠償 | 派遣社員の行為により、被害を被った際の損害賠償の条件と責任の範囲 |

| 禁止事項 | 反社会的勢力の排除条項、禁止事項に基づく解除の方法や損害賠償義務について |

| 知的所有権の帰属 | 書籍や記事の執筆・制作、プログラムの開発など、知的財産権や著作権が生じる業務を任せる場合に知的所有権がどこに帰属するのか |

| 契約解除事項 | 契約更新をしない場合のルール |

基本契約書は個別契約の締結前に作成される、複数の派遣社員や派遣案件に共通して適用される枠組みです。労働者派遣法に基づく必要事項が漏れなく記載されているか、確認することが重要です。

労働者派遣法では、基本契約の締結および契約書の保管義務はありませんが、トラブル防止の観点から締結・保管しておくのが一般的です。

個別契約書

個別契約書は、派遣先企業と派遣会社との間で、特定の派遣社員の具体的な労働条件を定める書類です。

労働者派遣法第26条に基づき作成が義務付けられており、派遣開始前に締結する必要があります。

個別契約書に記載すべき主な項目は、以下のとおりです。

| 記載事項 | 概要 |

| 就業場所 | 派遣先企業の事業所名、所属部署、電話番号など |

| 組織単位 | 派遣社員が所属する部署や課などの組織名 |

| 業務内容 | 派遣社員が従事する具体的な業務内容 |

| 業務にともなう責任の程度 | 派遣社員が責任を負う範囲について。役職付の場合は、役職と権限、部下の人数など |

| 指揮命令者 | 派遣社員に対する指揮命令者の所属部署名・役職・氏名など |

| 派遣期間 | 派遣社員が派遣される期間 |

| 就業日 | 月曜日から金曜日など、派遣社員の就業日 |

| 就業時間・休憩時間 | 就業する具体的な時間と、休憩時間の開始・終了時刻 |

| 安全および衛生に関する事項 | 労働安全衛生法などの法令遵守や安全衛生教育の実施有無について |

| 苦情処理に関する事項 | 派遣社員から苦情の申し出があった際の派遣会社、派遣先企業それぞれの窓口、担当者の部署名・氏名・電話番号、処理方法 |

| 派遣労働者の雇用安定を図るための措置に関する事項 | 派遣会社の合意を得ることや解除通告までの期間など、派遣社員の契約解除を行う際のルール |

| 派遣元・派遣先責任者 | 派遣元・派遣先責任者の氏名 |

| 就業日外労働の可否 | 1ヶ月の休日労働日数 ※休日出勤が必要な場合 |

| 時間外労働 | 1日、1ヶ月、年間単位の残業時間 ※残業が必要な場合 |

※上記は一例

個別契約は、保管も義務づけられています。保管期間についての定めはありませんが、一般的には派遣先管理台帳と合わせて派遣契約終了から3年間保管します。

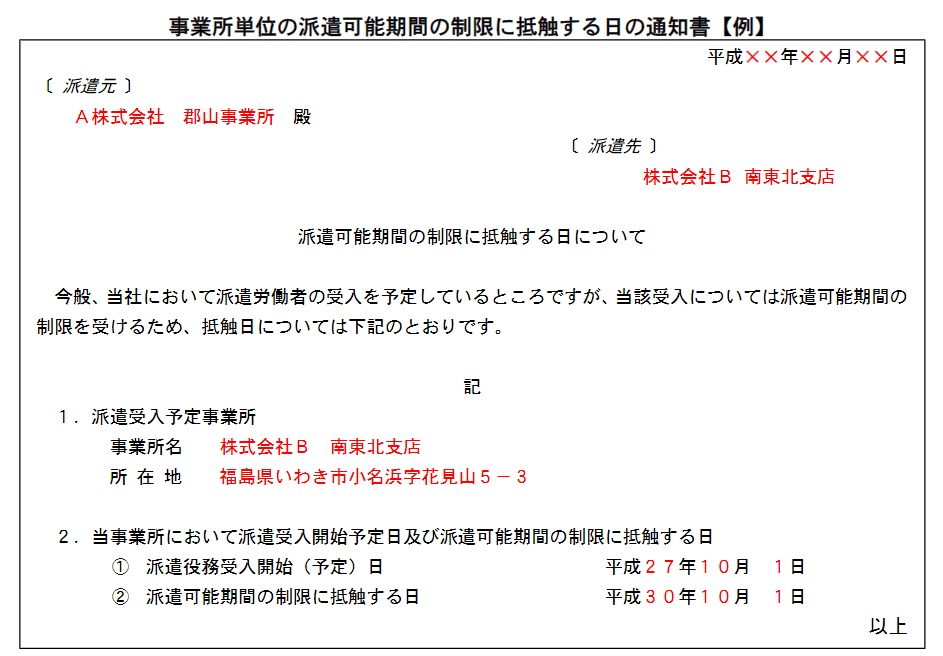

抵触日の通知書

引用:厚生労働省『事業所単位の派遣可能期間の制限に抵触する日の通知書【例】』

抵触日の通知書とは、派遣先企業が派遣会社に対して派遣期間の制限(3年ルール)に基づく抵触日を通知するための書類です。

派遣契約を締結する前に、必ず派遣先企業から派遣会社へ提出する必要があります。

抵触日通知書には、以下の情報を明記する必要があります。

- 事業所名

- 所在地

- 具体的な就業場所

- 事業所単位の抵触日(派遣受入可能期間の終了日の翌日)

通知方法としては、書面、FAX、電子メールが認められています。口頭での通知は認められていません。

抵触日について、詳しくは以下の記事も参考にしてください。

待遇等に関する情報提供の書類

派遣契約を締結する際、派遣先企業は派遣会社に対して「待遇等に関する情報提供」を行う必要があります。これは2020年4月に施行された「同一労働同一賃金」の法改正に基づく義務です。

情報提供の方法は、書面の交付やFAX、電子メール送信などの方法で行います。提供すべき情報は、採用する方式によって異なります。

| 方式 | 比較対象労働者の選定 | 提供する情報 |

| 派遣先均等・均衡方式 | 必要 | ・比較対象労働者の職務内容、業務内容と配置変更の範囲、雇用形態 ・比較対象労働者を選定した理由 ・比較対象労働者の待遇の内容(昇給、賞与その他の主な待遇がない場合には、その旨を含む) ・比較対象労働者の待遇の性質と当該待遇を行う目的 ・比較対象労働者の待遇を決定するに当たって考慮した事項 |

| 労使協定方式 | 不要 | ・派遣社員と同種の業務に従事する自社社員に対して、業務の遂行に必要な能力を付与するために実施する教育訓練(法第40条第2項の教育訓練) ・給食施設、休憩室、更衣室(法第40条第3項の福利厚生施設) |

参考:厚生労働省『派遣労働者の≪同一労働同一賃金≫の概要』

比較対象労働者の定義は、以下のとおりです。

- 業務内容と業務内容・配置の変更の範囲が同じ通常の労働者

- 業務内容が同じ通常の労働者

- 業務内容または責任の程度が同じ通常の労働者

- 業務内容と配置の変更の範囲が同じ通常の労働者

- 上記に相当するパート・有期雇用労働者(短時間・有期雇用労働法等に基づき、派遣先企業の通常の労働者との間で均衡待遇が確保されている)

- 派遣社員と同一の業務に従事させるために新たに通常の労働者を雇い入れたと仮定した場合における当該労働者

この情報提供は、派遣社員の適正な待遇確保のために重要なプロセスとなっています。

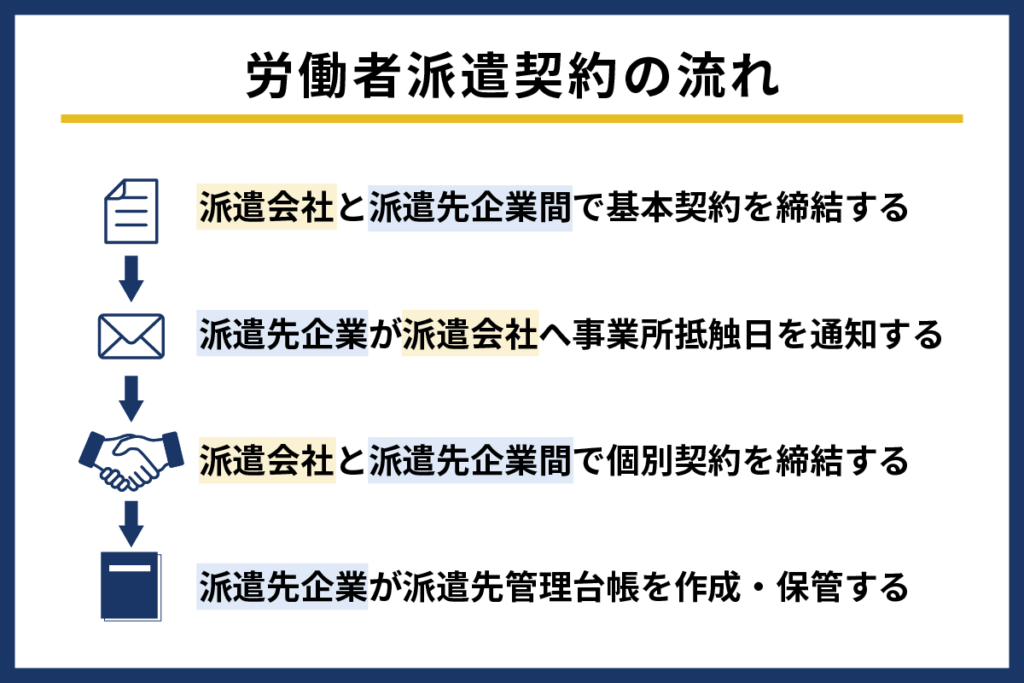

一般的な派遣契約の流れ

派遣契約を締結するには、一般的に以下の流れで手続きを進めていきます。

契約から受け入れまでの手順を理解しましょう。

1. 基本契約の締結

派遣契約の第一歩は、派遣取引の基本的なルールを定めた基本契約の締結から始まります。

派遣料金の設定・計算・支払い方法や安全衛生管理に関する協力体制、情報保護や機密保持に関する事項について取り決めましょう。

契約期間や更新は、派遣会社と相談して決定します。

2. 派遣会社への事業所抵触日の通知

派遣先企業は、派遣期間の3年ルールを守るために、派遣会社に対して事業所抵触日を書面で通知します。

必ず事業所名と所在地、具体的な就業場所も含め、通知書を作成しましょう。

なお、複数の支店や営業所がある場合は、本社で一括対応するのではなく、事業所ごとに通知する必要があります。

3. 個別契約の締結

労働者派遣法によって締結が義務付けられている個別契約を、派遣先企業と派遣会社の間で締結します。

個別契約は派遣社員ごとに作成し、従事する業務の内容や就業場所、派遣期間など、労働者派遣法第26条に規定されている事項をすべて盛り込みます。

4. 派遣先管理台帳の作成・保存

派遣社員を受け入れた派遣先企業には、派遣先管理台帳を作成・保存する義務があります。この台帳は労働者派遣法第42条に基づく法的義務であり、派遣社員ごとに作成します。

保存に関しては、派遣終了後3年間と義務付けられています。紙・電子データどちらでも保管可能ですが、必要に応じて閲覧できる状態を維持しましょう。

派遣社員受け入れ時の法的義務と注意点

派遣社員を受け入れる際には、労働者派遣法に基づくさまざまな法的義務や注意点があります。法令順守の重要ポイントを押さえ、リスクの回避に役立てましょう。

派遣期間の制限(3年ルール)

3年ルールとは、有期雇用派遣に関して、派遣先企業が派遣社員を受け入れられる期間を制限するルールです。労働者派遣法で定められており、事業所単位と個人単位の2種類があります。

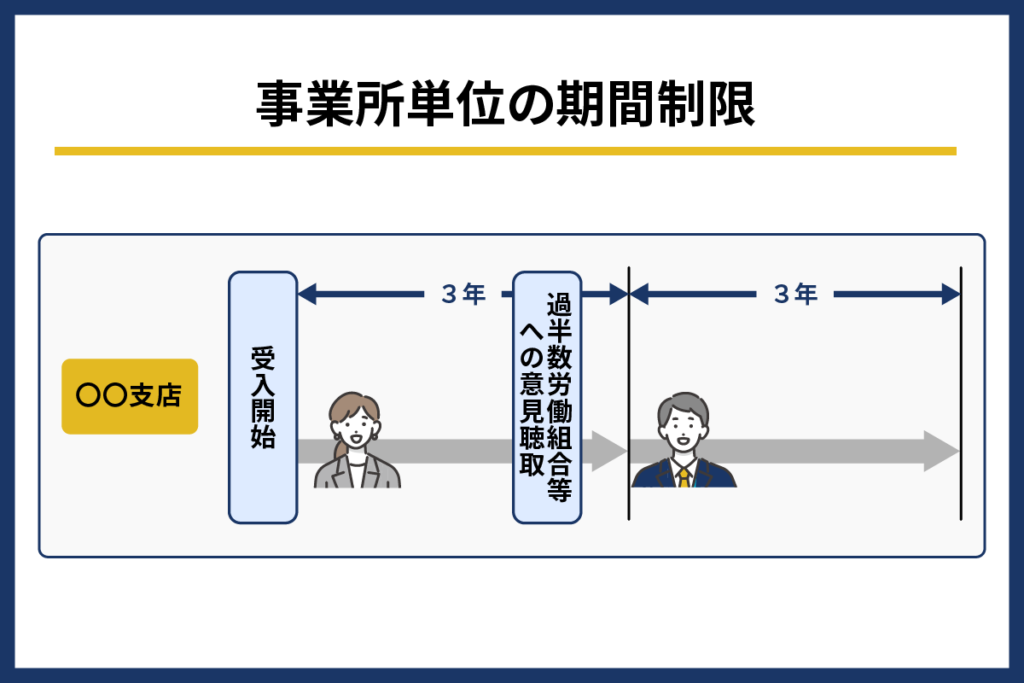

事業所単位の期間制限

事業所単位の期間制限とは、派遣先企業の同一事業所において派遣社員を受け入れられる期間を最長3年に制限するルールです。事業所は、以下と定義されています。

- 工場、事務所、店舗など場所的に独立していること

- 組織単位として人事・経理・指揮監督・働き方などがある程度独立していること

- 施設として一定期間継続するものであること

派遣先企業が3年を超えて派遣社員を受け入れたい場合は、過半数労働組合(ない場合は労働者の過半数代表者)へ意見聴取し、その内容を考慮したうえで判断されます。

派遣受入可能期間が延長されない場合、期間制限を超えた日以降は派遣社員を受け入れられなくなります。

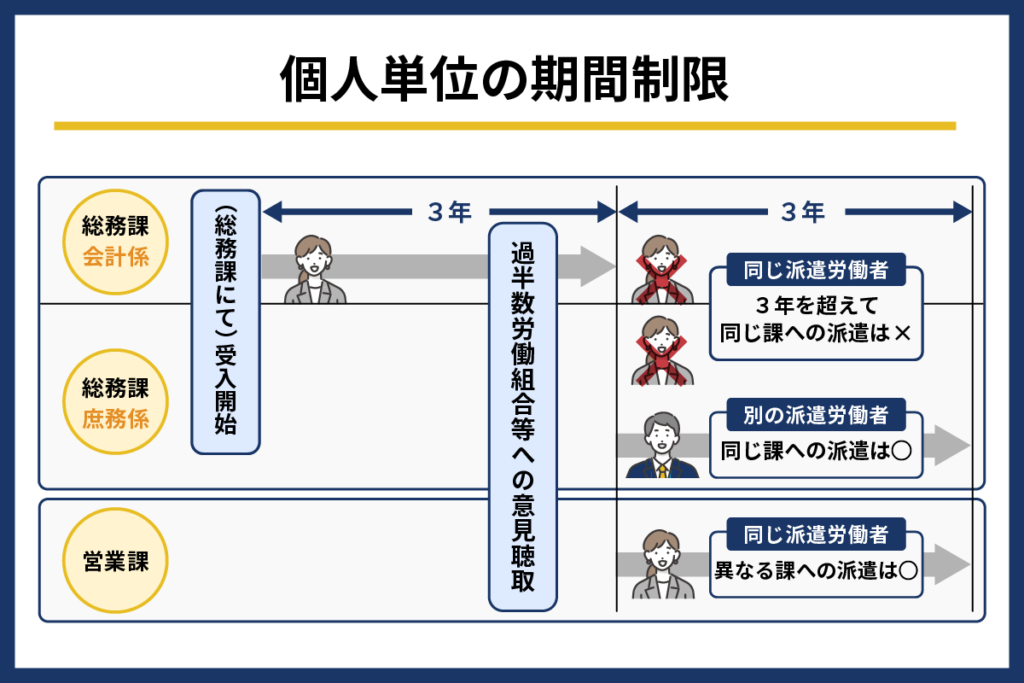

個人単位の期間制限

個人単位の期間制限とは、派遣先企業の同一の組織単位において3年を超えて継続して同一の派遣社員を受け入れられないとするルールです。組織単位の定義は、以下のとおりです。

- 業務としての類似性、関連性があるもの

- 組織の長が業務配分、労務管理上の指揮監督権限を有するもの

こちらは延長が不可ですが、まったく異なる課へ異動すれば、引き続き同じ派遣社員を受け入れることが可能です。

3年ルールについて、詳しくは以下の記事も参考にしてください。

派遣先企業による選考(派遣特定行為)の禁止

派遣特定行為とは、派遣先企業が派遣社員を特定することを目的として行う選考行為のことです。労働者派遣法第26条6項では、これを行わないよう定められています。

労働者派遣(紹介予定派遣を除く。)の役務の提供を受けようとする者は、労働者派遣契約の締結に際し、当該労働者派遣契約に基づく労働者派遣に係る派遣労働者を特定することを目的とする行為をしないように努めなければならない。

引用:e-Gov法令検索『労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律 第26条6項』

派遣特定行為に該当する主な例は、以下のとおりです。

- 事前面接の要請・実施

- 履歴書や職務経歴書の提出要求

- 年齢や性別による限定

- 個人情報(住所、家族構成、婚姻状況など)の聴取

- 適性検査や筆記試験の実施

- 合否の通達

- 一度受け入れていた特定の派遣社員の指名

ただし、紹介予定派遣の場合は、直接雇用が前提となるため面接や選考が認められています。また、個人情報を含まないスキルシートの確認や、派遣社員本人の希望による職場見学も特定行為には当たりません。

派遣特定行為が禁止されている理由は、派遣社員の雇用主は派遣会社であり、派遣先企業には選考する権利がないためです。違反した場合は、労働局から是正指導を受ける可能性があります。

詳しくは以下の記事でも解説しています。

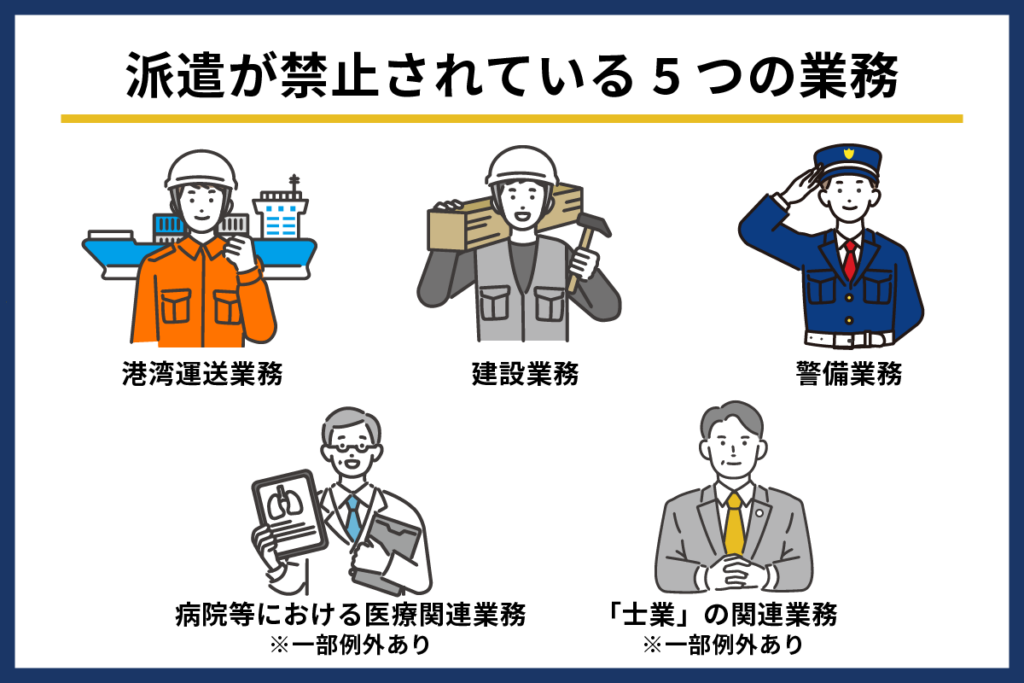

派遣禁止業務への従事の禁止

派遣社員を受け入れる際、法律で定められた「派遣禁止業務」には従事させられません。これらの業務は、専門性や安全性の観点から派遣形態での就労が適さないと判断されています。

主な派遣禁止業務は、以下のとおりです。

| 派遣禁止業務 | 具体例 |

| 港湾運送業務 | 船舶への荷物の積み下ろしや港湾内での貨物運送など |

| 建設業務 | 建築現場での作業、土木工事、設置・撤去作業など |

| 警備業務 | 施設警備、交通誘導、貴重品運搬時の監視など |

| 病院等における医療関連業務 | 医師、看護師、薬剤師など医療資格者が行う業務 |

| 「士業」の関連業務 | 弁護士、税理士、社会保険労務士などの専門的業務 |

ただし、一部例外もあります。建設業務を例に挙げると、現場作業ではない現場事務所の事務員やCADオペレーター、施工管理業務は派遣可能です。

禁止業務に派遣社員を従事させた場合、派遣先企業・派遣会社ともに罰則の対象となる可能性があるため、業務内容の確認は重要です。

以下の記事もあわせてご覧ください。

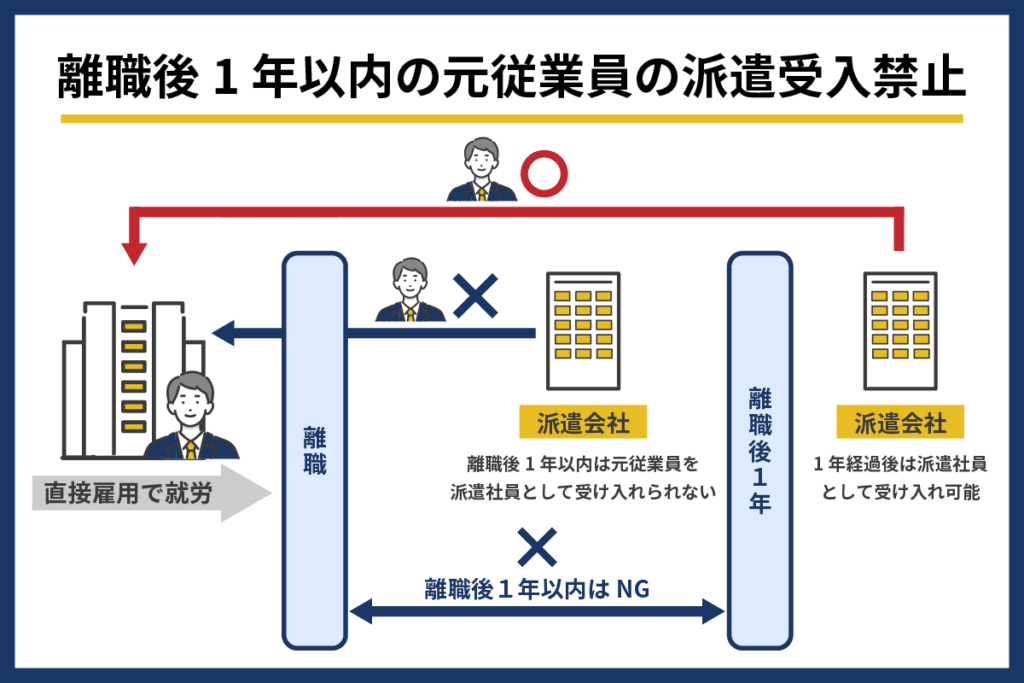

離職後1年以内の労働者受け入れ禁止

派遣先企業は、自社を離職した労働者を1年以内に派遣社員として受け入れることができません。これは労働者派遣法第40条の9第1項で禁止されています。

第四十条の九 派遣先は、労働者派遣の役務の提供を受けようとする場合において、当該労働者派遣に係る派遣労働者が当該派遣先を離職した者であるときは、当該離職の日から起算して一年を経過する日までの間は、当該派遣労働者(雇用の機会の確保が特に困難であり、その雇用の継続等を図る必要があると認められる者として厚生労働省令で定める者を除く。)に係る労働者派遣の役務の提供を受けてはならない。

引用:e-Gov法令検索『労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律』

この規制が設けられた理由は、労働者の待遇悪化を防ぐためです。

適用対象は、以下のとおりです。

- 正社員、契約社員、パート、アルバイトなど雇用形態は問わない

- 雇用期間の長短も関係なく適用(1日でも直接雇用があれば対象)

ただし、60歳以上の定年退職者は禁止対象から除外されます。受け入れ前には、派遣会社から提供される派遣社員の氏名を確認し、自社の離職者でないことを確認する必要があります。

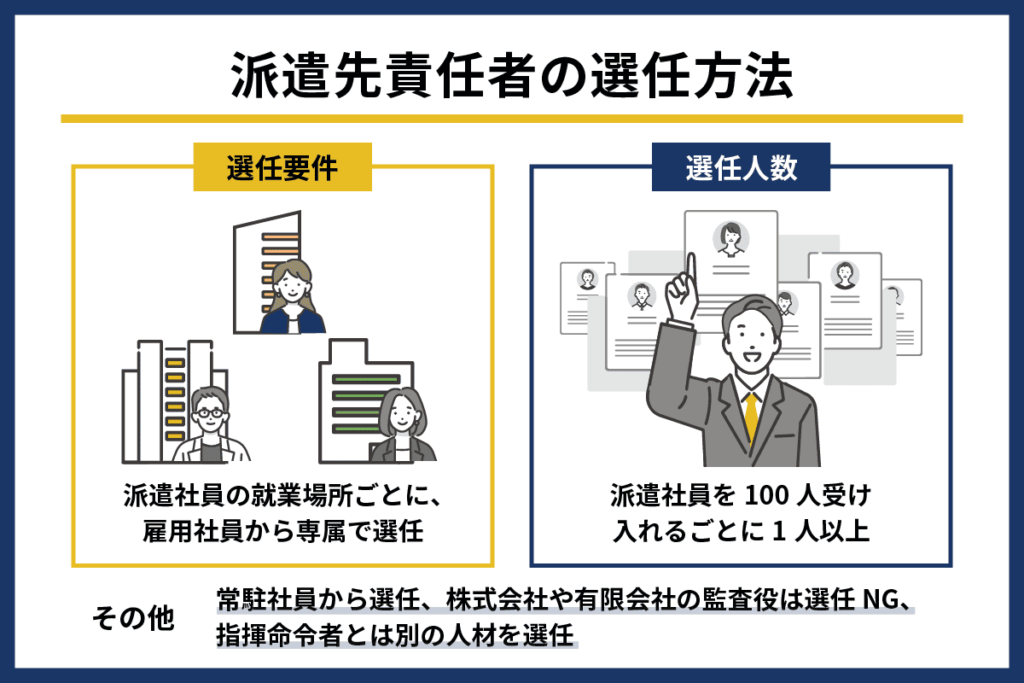

派遣先責任者の選任

派遣先企業は、派遣社員の適正な就業管理のために、派遣先責任者を選任する義務があります。選任条件は以下のとおりです。

| 選任条件 | 注意点 |

| ・派遣社員が就業する事業所ごとに専属の責任者を選任 ・自社の雇用する労働者から選任 ・派遣社員100人につき1人以上の配置が必要 | ・常駐していない社員は選任できない ・株式会社や有限会社の監査役は選任できない ・指揮命令者とは別の人材の選任が望ましい |

なお、派遣社員と自社社員の合計が5人以下の場合は、選任が不要とされています。

派遣先責任者には、以下の役割があります。

- 法令遵守の確認と、締結した労働者派遣契約の内容などの周知

- 派遣受入期間の変更通知や派遣先管理台帳の作成、記録および保存

- 安全衛生管理

- 苦情処置と対応

- 派遣会社との連絡調整

選任する人材は、労働関係の法規や人事・労務管理についての知識・経験をもち、職務を的確に遂行できるような人物が望ましいでしょう。

以下の記事も参考にしてください。

派遣先管理台帳の作成・保管義務

派遣先管理台帳は、派遣先企業が派遣社員の就業状況を正確に記録するための重要な書類です。

労働者派遣法第42条により、派遣先企業の社員と派遣社員の合計が5人を超える事業所で、作成が義務付けられています。

第四十二条 派遣先は、厚生労働省令で定めるところにより、派遣就業に関し、派遣先管理台帳を作成し、当該台帳に派遣労働者ごとに次に掲げる事項を記載しなければならない。

引用:e-Gov法令検索『労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律』

台帳は事業所ごとに派遣社員一人ひとりに対して作成し、派遣社員の氏名や派遣会社の所在地など、18項目を記載します。詳しくは以下の記事で解説しています。

なお、厚生労働省ではひな形を提供しています。

法定保管期間も3年と定められているため、紛失や漏洩のリスクを最小限に抑えつつ、いつでも速やかに取り出せるようにしておきましょう。

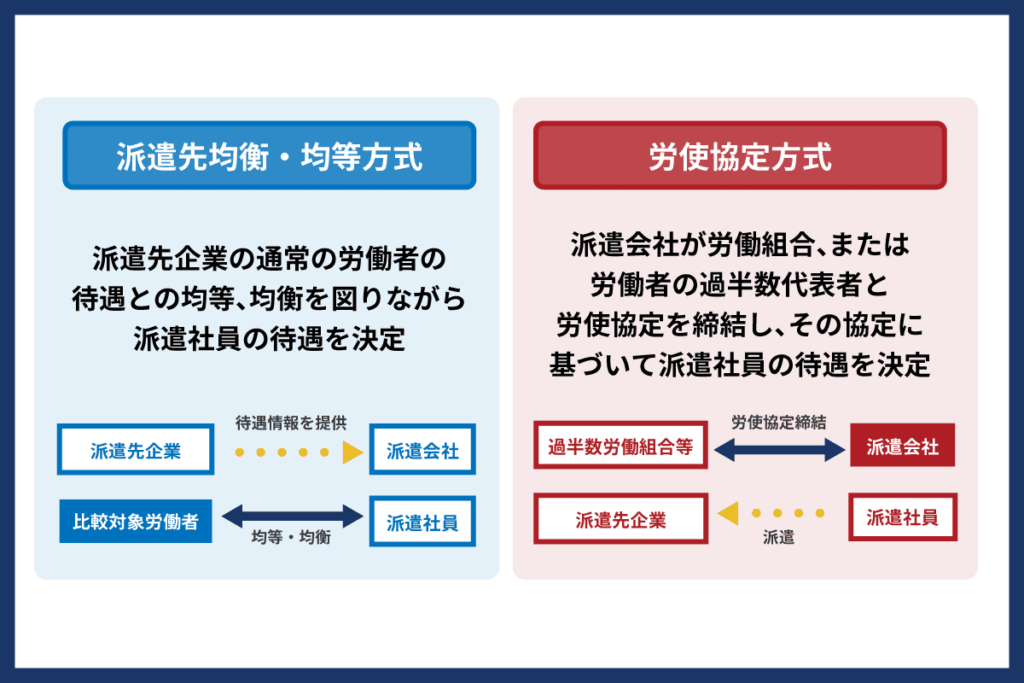

均等待遇確保のための措置

2020年4月の改正派遣法施行により、派遣社員の待遇確保のための措置が定められました。派遣社員と派遣先企業の正社員との間の不合理な待遇差を禁止する「同一労働同一賃金」の考え方が進められています。

派遣会社は、派遣先均等・均衡方式と労使協定方式どちらかを選択し、派遣社員の待遇を確保する必要があります。

均等待遇確保のため、派遣先企業は派遣会社に対して比較対象労働者の待遇情報を提供する義務があります(労使協定方式の場合は比較対象労働者の選定は不要)。

重要なのは、この情報提供が行われない場合、派遣会社は派遣先企業との間で労働者派遣契約を締結してはならないとされる点です。派遣先企業にも、派遣料金についての配慮義務が課せられています。

派遣契約と類似契約の比較

派遣契約以外の契約形態として、請負・委任・準委任契約や契約社員(有期雇用)があります。

これらの違いを正しく理解できると、自社に最適な契約形態を選択できるでしょう。

請負・委任・準委任との違い

派遣契約と請負・委任・準委任契約の違いは、指揮命令権の有無です。

| 契約形態 | 指揮命令権 |

| 派遣契約 | 派遣先企業が派遣社員に直接指揮命令できる |

| 請負契約 | 委託企業は委託者に指揮命令できない |

| 委任・準委任契約 | 業務の裁量権が委任先にあり、詳細な指示はできない |

派遣契約では、派遣先企業が労働者に直接指示できるため、自社の従業員と同様に業務を進められます。

一方、請負契約や委任・準委任契約では、労働者側に業務の進め方に関する裁量があり、詳細な指示ができません。

契約社員(有期雇用)との違い

派遣社員と契約社員は、雇用関係や就業条件に違いがあります。

派遣社員は派遣会社と雇用契約を結び、派遣先企業では就業するものの雇用関係はありません。一方、契約社員は企業と直接雇用契約を結びます。

両者の主な違いは、以下のとおりです。

| 違い | 派遣社員 | 契約社員(有期雇用) |

| 雇用主 | 派遣会社 | 就業先企業 |

| 指揮命令 | 派遣先企業 | 就業先企業 |

| 給与支払い | 派遣会社から | 就業先企業から |

| 福利厚生 | 派遣会社の規定による | 就業先企業の規定による |

| 契約更新 | 派遣先企業の意向と派遣会社との契約次第 | 就業先企業との直接交渉 |

派遣社員は雇用と就業が分離しており、反対に契約社員は雇用先と就業先が同一になります。

企業視点での派遣活用のメリット・デメリット

自社の状況に合わせた戦略的な判断を行うために、人材派遣を活用する際のメリットとデメリットを理解しておくとよいでしょう。

主なメリット・デメリットは、以下のとおりです。

| メリット | デメリット |

| ・迅速な人材確保が可能 ・採用コストが削減できる ・即戦力が獲得できる ・給与計算や社会保険手続きの負担が軽減する ・繁忙期など一時的な人材ニーズへ対応できる | ・人材を直接選考できない ・業務内容に法的制限がある ・派遣期間に上限(3年)がある ・企業機密や重要業務を任せにくい ・派遣料金が給与より割高になる場合がある |

特に、決算期や年末調整などの繁忙期に必要な人材を確保できることや、専門スキルをもつ人材を必要な期間だけ活用できる点は大きなメリットです。

一方で、派遣社員の育成にかかるコストや、派遣期間終了後に優秀な人材が流出するリスクも考慮する必要があります。

人材派遣のメリット・デメリットについては、以下の記事も参考にしてください。

人材派遣のメリット・デメリットは?企業の活用シーンも紹介

派遣契約に関してよくある質問

派遣契約について、派遣先企業が疑問を生じやすい点にお答えします。疑問の解消にお役立てください。

派遣契約書にはどのような内容を書きますか?

派遣契約書は、基本契約と個別契約に分けられます。

基本契約には、派遣料金や禁止事項、相互の義務など、契約期間中の取り引きにおいて共通で適用される項目を記載します。

一方、個別契約には、就業場所や業務内容、派遣期間など、派遣社員一人ひとりに対する個別の条件を記載しましょう。

労働者派遣契約については、以下の記事もご覧ください。

派遣社員への残業依頼は可能ですか?

派遣社員への残業依頼は、労働基準法で定める法定労働時間内に収めていれば可能です。

また、法定労働時間を超える残業を依頼したいときには、派遣会社が労使協定(36協定:サブロク協定)を締結・届出していることが条件になります。

派遣契約においては、個別契約書に記載が必要です。 トラブル防止のために、派遣先企業は派遣会社と事前に協議のうえ、派遣会社が作成する「労働条件通知書」や「就業条件明示書」に残業に関する内容を明確に記載してもらうよう、情報を共有しておくとよいでしょう。

あわせて、派遣会社が作成する就業条件明示書へも記載してもらえるよう、情報を共有しておくとよいでしょう。

派遣社員の残業に関する内容は、以下の記事で詳しく解説しています。

まとめ

人材派遣における契約は、派遣会社と派遣先企業間の派遣契約と、派遣会社と派遣社員間の雇用契約で成り立っています。

このうち派遣契約は、基本契約と個別契約に分けられ、これらの書類の他に、事業所抵触日の通知書と待遇等に関する情報提供の書類が必要になります。

柔軟な人材活用と安定した業務運営のために、派遣会社と密に相談しながら、自社のニーズと法的要件を両立させる契約内容を定めましょう。

【無料】派遣採用が初めての方は必見!基礎を徹底解説

人材確保の手法が多様化する中で、派遣採用を理解して活用するために、採用担当者なら知っておきたい基礎が学べます。

<この資料で分かること>

・人材派遣の基本的な仕組み

・「派遣」と「正社員やパート」との違い

・コストを抑えて人材確保する方法