- 人材派遣の基本

常用型派遣とは?企業が活用すべきメリット・デメリットを徹底解説

「常用型派遣(無期雇用派遣)とは、企業がどのように活用できるのか、その仕組みを知りたい」

「登録型派遣と比較して、常用型派遣を導入することによる違いや優位性を理解したい」

このように、人材不足や人材定着の課題に直面し、より長期的な人材確保や定着が見込める「常用型派遣」という働き方にご興味をお持ちの方も多いのではないでしょうか。

常用型派遣は、登録型派遣とは異なり、派遣会社に正社員として雇用されたスタッフを派遣する形態です。これにより、派遣先企業は「3年ルール」の制約を受けることなく、専門スキルを持つ人材を長期的に確保することが可能になります。

また、派遣スタッフのモチベーション向上にも繋がり、企業内でのスキルやノウハウの蓄積も期待できるため、人材の定着と業務継続性の向上に貢献します。

本記事では、企業が常用型派遣を活用するメリット・デメリット、そして導入が適している企業や業務について解説します。

【無料】派遣雇用の契約形態と特徴を徹底比較

「派遣採用」にも契約形態によって、メリット・デメリットがあります。戦略的な人員計画を立てたい方は必読です。

<この資料で分かること>

・人材派遣の基本形態

・紹介予定派遣とは?

・採用担当が知っておくべき派遣のルール

目次

常用型派遣(無期雇用派遣)とは?

常用型派遣とは、派遣会社に「無期雇用」されているスタッフを、派遣先企業で就業させる働き方を指します。この常用型派遣は、一般的な「登録型派遣」とはいくつかの点で異なります。

| 項目 | 常用型派遣(無期雇用派遣) | 登録型派遣 |

| 雇用契約期間 | 無期 | 有期(通常、契約更新あり) |

| 派遣先での就業期間 | 3年ルール適用外(長期就業の可能性あり) | 原則3年(同一事業所・同一部署の場合) |

| 派遣先での業務がない期間 | 派遣会社との雇用関係は継続し、給与が支払われる場合がある | 派遣会社との雇用関係は原則終了し、給与は支払われない |

また、「紹介予定派遣」とも異なります。紹介予定派遣は、派遣期間終了後に派遣スタッフを直接雇用することを前提とした制度であり、最長6ヶ月の派遣期間を経て、双方の合意があれば直接雇用へと切り替わります。

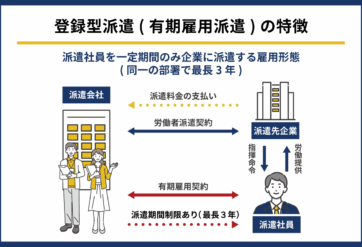

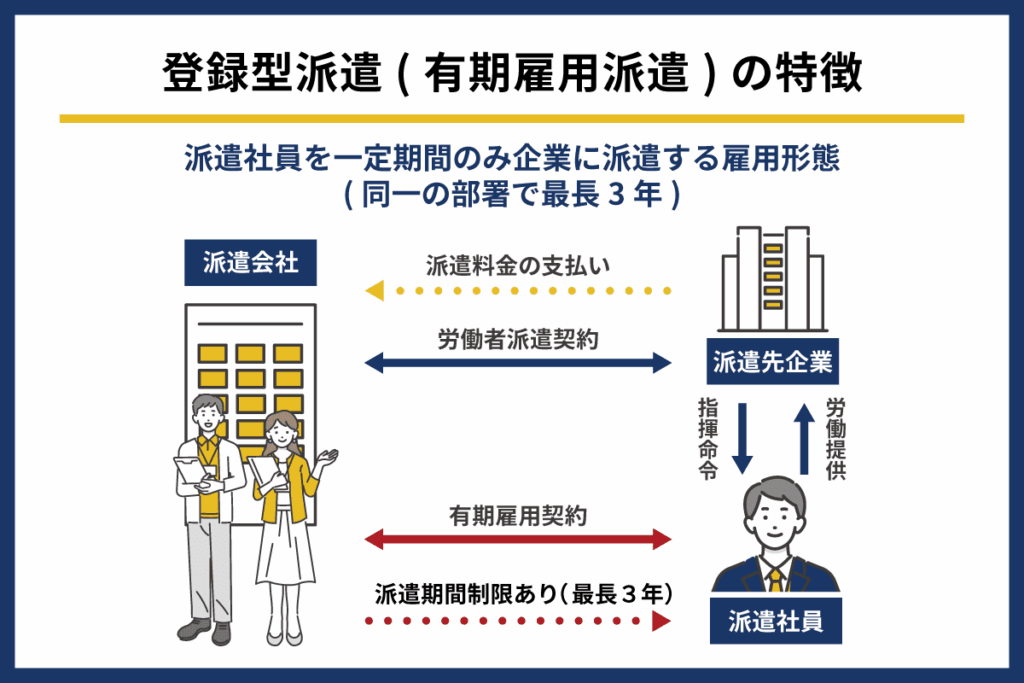

登録型派遣との違い

常用型派遣と登録型派遣は、派遣スタッフの雇用形態や就業期間において大きな違いがあります。

まず、雇用期間についてです。

登録型派遣は、派遣会社と派遣スタッフが一定期間の雇用契約を結ぶ「有期雇用」が基本です。労働者派遣法により、原則として同一部署での就業期間は最長3年と定められています。契約終了後は、再度契約を結ばなければ就業を継続できません。

一方、常用型派遣は、派遣会社に正社員や契約社員として「常用雇用」されている状態です。そのため、派遣先企業との契約が終了しても、派遣会社との雇用関係は継続され、待機期間中でも給与が発生します。この「3年ルール」に縛られない点が、常用型派遣の大きな特徴です。

次に、利用目的も異なります。登録型派遣は、一時的な人手不足の解消や、特定のプロジェクト期間中の人材補充など、比較的短期的なニーズに対応するために利用されることが多いです。

対して常用型派遣は、長期的なプロジェクトや、専門知識・スキルの蓄積が求められる業務において、長期的な人材確保を目的として活用されます。

| 項目 | 登録型派遣 | 常用型派遣 |

| 雇用形態 | 有期雇用(派遣会社と労働契約) | 常用雇用(正社員・契約社員として派遣会社に雇用) |

| 同一部署での就業期間 | 原則最長3年 | 3年以上も可能(無期) |

| 利用目的 | 短期的な人材補充、繁忙期対応 | 長期的な人材確保、専門スキル・ノウハウの蓄積 |

| 派遣先決定時の状況 | 派遣先が決まってから雇用契約が発生・継続 | 派遣会社に常時雇用されており、待機期間も給与発生 |

これらの違いを理解することで、企業は自社のニーズに合った派遣形態を選択し、より効果的な人材活用を行うことができます。

紹介予定派遣との違い

常用型派遣は、派遣スタッフが派遣会社と無期雇用契約を結び、派遣会社からの指示に基づいて様々な派遣先で就業する働き方です。

一方、紹介予定派遣は、派遣期間終了後に派遣スタッフを直接雇用することを前提とした派遣形態です。この二つの大きな違いは、派遣期間終了後の雇用関係にあります。

| 項目 | 常用型派遣 | 紹介予定派遣 |

| 派遣期間終了後 | 派遣会社との雇用契約が継続 | 派遣先企業との直接雇用(正社員・契約社員など)が前提 |

| 雇用関係 | 派遣スタッフと派遣会社 | 派遣期間中は派遣会社、終了後は派遣先企業 |

| 目的 | 派遣会社が派遣スタッフを育成し、派遣先へ提供 | 派遣スタッフの適性を見極めた上での直接雇用 |

常用型派遣は、派遣スタッフのスキルアップやキャリア形成を派遣会社が支援し、長期的な人材ニーズに応えることを目的としています。そのため、派遣先企業は「3年ルール」のような期間制限なく、継続的に人材を活用できるメリットがあります。

一方、紹介予定派遣は、最長6ヶ月の派遣期間を経て、派遣スタッフと派遣先企業が双方の合意のもとで直接雇用契約を結びます。この期間は、企業にとっては派遣スタッフの適性を見極める期間となり、派遣スタッフにとっては、実際の職場で働きながら企業との相性を確認する機会となります。

このように、常用型派遣と紹介予定派遣では、派遣期間終了後の雇用関係や制度の目的が異なります。

企業が常用型派遣を活用するメリット

常用型派遣(無期雇用派遣)を導入することで、企業は人材確保や業務遂行において多くのメリットを享受できます。特に、登録型派遣では享受できない長期的な人材活用が可能になる点が大きな強みです。

「3年ルール」の制約から解放される

常用型派遣(無期雇用派遣)は、派遣社員が同じ派遣先で最大3年までしか就業できない「派遣3年ルール」の適用対象外となります。これは、常用型派遣が、派遣元と派遣社員の間で期間の定めのない「無期労働契約」を結んでいるためです。

登録型派遣の場合、派遣先事業所単位で最長3年、個人単位でも同様に3年という期間制限がありますが、常用型派遣ではこの制限がありません。そのため、企業は特定の業務に必要なスキルを持つ人材を、長期にわたり安定的に確保することが可能になります。

| 派遣形態 | 派遣3年ルールの適用 | 期間制限 |

| 常用型派遣 | なし | なし |

| 登録型派遣 | あり | あり |

この期間制限がないという点は、企業にとって以下のような大きなメリットをもたらします。

- 長期的なプロジェクトへの戦力投入: プロジェクトの企画段階から参画してもらい、完了まで一貫して戦力として活用できます。

- 専門知識・ノウハウの蓄積: 継続的に同じ業務に携わることで、派遣社員の専門性や企業独自のノウハウが深まります。

- 人材の定着による業務効率化: 頻繁な入れ替えに伴う引き継ぎや教育コストを削減し、業務の継続性と生産性を向上させることができます。

常用型派遣を活用することで、企業は人材不足の解消と、より戦略的な人材活用を実現できるでしょう。

人材の定着とスキル・ノウハウの蓄積

常用型派遣は、派遣スタッフにとって「無期雇用」という安定した雇用形態となるため、モチベーションの維持・向上につながりやすいという特徴があります。これにより、派遣スタッフは特定の企業や業務に対して長期的に貢献しようという意欲が高まります。

企業側から見ると、この定着率の高さは、派遣スタッフが長期間にわたり特定の業務に従事することで、専門的なスキルや企業独自のノウハウを蓄積してくれるという大きなメリットを生み出します。

具体的には、以下のような効果が期待できます。

- 専門知識の深化: 担当業務に関する知識が深まり、より高度な業務遂行が可能になります。

- 業務効率の向上: 企業固有の業務フローやシステムに精通することで、作業スピードや質が向上します。

- 人材育成コストの削減: 頻繁な引き継ぎや新規教育にかかるコストと時間を削減できます。

- 組織への貢献意欲の向上: 企業文化やチームへの理解が深まることで、より積極的に組織に貢献しようという姿勢が生まれます。

このように、常用型派遣は、派遣スタッフの定着を促し、結果として企業内のスキルやノウハウの蓄積を促進する効果が期待できるため、長期的な人材活用を目指す企業にとって有効な選択肢となります。

採用・教育コストの削減

常用型派遣(無期雇用派遣)を活用することで、企業は採用活動や教育にかかるコストを大幅に削減できる可能性があります。

まず、登録型派遣と比較した場合、常用型派遣は派遣スタッフが常用雇用されるため、派遣先企業は新たな人材を採用・教育する手間やコストを削減できます。

登録型派遣では、3年ルールの制約により、定期的な人材の入れ替えが発生し、その都度、採用活動や引き継ぎのための教育コストが発生していました。

しかし、常用型派遣であれば、長期的に戦力となる人材を安定的に確保できるため、こうしたコストの削減に繋がります。

また、人材育成の観点からもメリットがあります。採用コストは、新卒・中途採用ともに一人あたり平均100万円前後かかるとも言われています。常用型派遣では、派遣会社がスタッフのスキルアップや教育を行うため、派遣先企業が直接的に人材育成に投資する負担が軽減されます。

さらに、派遣スタッフが特定の業務に長く携わることで、専門知識やノウハウが社内に蓄積され、長期的な視点での生産性向上にも貢献します。

業務継続性と安定性の向上

常用型派遣を活用することで、企業は特定の業務における人材の安定的な確保と、それに伴う業務継続性の向上が期待できます。登録型派遣のように3年という期間の制約がないため、熟練したスタッフに長期的に業務を任せることが可能です。

また、派遣スタッフは派遣会社に所属する正社員であるため、派遣先企業での就業期間が終了しても、次の就業機会まで派遣会社に在籍します。これは、派遣先企業にとって、急な欠員発生時にも代替人材を比較的スムーズに確保できるというメリットにつながります。

常用型派遣活用のデメリットと注意点

常用型派遣は多くのメリットをもたらしますが、導入にあたってはいくつかのデメリットや注意点も存在します。これらを理解し、適切に対処することが、常用型派遣を効果的に活用する鍵となります。

派遣会社との契約内容の確認が重要

常用型派遣をスムーズに活用するためには、派遣会社との契約内容をしっかりと確認することが不可欠です。特に、以下のような項目について、事前に詳細を把握しておきましょう。

- 派遣料金の体系: 派遣料金がどのように設定されているか、 時給や月給など、自社の予算や依頼する業務内容に合った料金体系であるかを確認します。

- 契約期間: 常用型派遣は長期的な人材活用を目的としていますが、個別の契約期間や更新条件についても確認が必要です。

- サービス内容: 派遣会社が提供するサービス(例:スタッフのスキルチェック、研修、労務管理、苦情対応など)が、自社のニーズに合致しているかを確認します。

- 責任範囲: 派遣社員の就業における責任範囲や、万が一トラブルが発生した場合の対応についても、派遣会社との間で明確にしておくことが重要です。

- 法令遵守: 派遣会社が労働者派遣法などの関連法令を遵守しているか、また、自社も遵守できるようサポート体制があるかを確認します。

これらの点を契約前に十分に理解しておくことで、後々のトラブルを防ぎ、常用型派遣を有効活用することができます。

派遣スタッフへの適切な指示・管理体制の構築

常用型派遣を効果的に活用するためには、派遣スタッフへの適切な指示と管理体制の構築が不可欠です。派遣先企業は、派遣社員に業務指示を出す指揮命令権を持ちますが、その範囲には法的な制限があります。

まず、派遣社員への業務指示は、派遣契約で定められた業務範囲内で行う必要があります。契約外の業務を指示したり、出張を強要したりすることはできません。もし出張の可能性がある場合は、事前に派遣会社と派遣社員本人に相談し、契約書に明記することが重要です。

また、労働時間管理も派遣先企業の責任です。派遣社員の勤怠状況を正確に把握し、派遣会社へ定期的に報告する必要があります。時間外労働を指示する場合は、派遣会社が締結している36協定の範囲内で行い、サービス残業は絶対に指示しないようにしましょう。

さらに、派遣社員が安心して働けるよう、就業環境の整備も求められます。

作業スペースの確保や、社内従業員と同様の福利厚生施設の利用を認めるなどの配慮が必要です。ハラスメント防止策の実施や、苦情があった場合の迅速な対応体制も重要となります。

派遣法遵守の確認

常用型派遣を導入する際には、労働者派遣法を遵守することが不可欠です。派遣先企業は、派遣社員に対して指揮命令権を持つ一方で、労働者派遣法で定められた様々な義務や禁止事項を理解し、遵守する必要があります。

特に注意すべき点は以下の通りです。

- 派遣社員個人単位の期間制限: 原則として、同一の派遣社員を同一の組織で3年を超えて受け入れることはできません。ただし、無期雇用派遣社員や60歳以上の派遣社員などは対象外となる場合があります。

- 特定行為の禁止: 派遣社員を特定する目的での事前面接や適性検査の実施、性別の限定などは禁止されています。これに違反すると「労働契約申込みみなし制度」が適用され、意図せず雇用契約が成立するリスクがあります。

- 派遣元との連携: 派遣契約の内容を正確に理解し、派遣元企業と密に連携を取ることが重要です。

これらの規定を遵守しない場合、行政指導や勧告、さらには企業名の公表といったリスクにつながる可能性があります。派遣法を正しく理解し、適切な運用を行うことが、常用型派遣を安全かつ効果的に活用するための鍵となります。

常用型派遣の導入が適している企業・業務

常用型派遣は、長期的な人材活用や専門性の高い業務への対応に適した雇用形態です。以下のような企業や業務において、そのメリットを最大限に活かすことができます。

- 長期的なプロジェクトや事業計画を持つ企業

- 専門スキルや経験を持つ人材の継続的な活用を求める部署

- 人材の定着率向上や採用コスト削減を課題としている企業

- 特定の業務における人材不足が慢性化している場合

長期的なプロジェクトや事業計画を持つ企業

企業が人材戦略を考える上で、将来を見据えた長期的な視点は不可欠です。

特に、日本経済新聞社が策定した「2030年グループ長期経営計画」のように、数年先を見据えた事業計画を実行するには、計画を支える専門人材の安定的な確保が重要となります。

常用型派遣(無期雇用派遣)は、こうした長期的なプロジェクトや事業計画を持つ企業にとって、人材課題を解決する有効な手段となり得ます。

| 常用型派遣が適している企業・業務の例 |

| 数年単位のプロジェクトが中心となる研究開発部門 |

| 技術の蓄積が不可欠な製造ラインやエンジニアリング部門 |

| 新規事業立ち上げや、将来的な事業拡大を見据えた戦略部門 |

| DX推進など、継続的な専門知識とスキルが求められる業務 |

常用型派遣を活用することで、登録型派遣のような3年ルールに縛られることなく、必要なスキルを持つ人材を長期的に、かつ安定的に確保することが可能になります。これにより、プロジェクトの進行における中断リスクを低減し、専門知識やノウハウの社内蓄積を促進することで、事業計画の着実な実行を支援します。

専門スキルや経験を持つ人材の継続的な活用を求める部署

企業の特定部署では、高度な専門スキルや長年の経験を持つ人材が不可欠な場合があります。

例えば、研究開発、ITエンジニアリング、あるいは高度な分析が求められる部署などが該当します。これらの部署では、プロジェクトの継続性や専門知識の蓄積が、事業の成功に直結します。

常用型派遣(無期雇用派遣)は、こうしたニーズを持つ部署にとって非常に有効な人材活用策となり得ます。

常用型派遣(無期雇用派遣)が適している部署の例

| 部署・業務例 | 必要な要素 |

| 研究開発 | 専門知識、継続的な研究、データ分析能力 |

| IT・システム開発 | プログラミングスキル、プロジェクトマネジメント、継続的なシステム運用・保守 |

| 高度な分析・コンサルティング | データ分析力、専門知識、問題解決能力 |

| 特定の製造ライン・高度な技術を要する業務 | 熟練した技術、品質管理、安全管理知識 |

登録型派遣の場合、3年という期間制限があるため、専門知識が深く蓄積される前に契約が終了してしまう可能性があります。

しかし、常用型派遣であれば、派遣スタッフは派遣会社との無期雇用契約に基づき、長期的に就業できるため、企業は専門人材の定着と継続的なスキル活用が期待できます。

人材の定着率向上や採用コスト削減を課題としている企業

「せっかく採用した人材がすぐに辞めてしまう」「採用や教育にかかるコストが年々増加している」このような課題を抱えている企業様は少なくありません。

人材が定着しない原因は、業務量や労働時間、社内コミュニケーション、給与、やりがい、キャリアパス、労働環境、評価制度、人間関係など多岐にわたります。

人材定着率を高めることは、企業にとって多くのメリットをもたらします。

- 採用コストの削減: 離職率が高いと、求人広告費や採用担当者の人件費、面接などの時間コストが繰り返し発生します。定着率が高まれば、これらのコストを大幅に削減できます。

- 職場の生産性向上: 長く勤める社員は業務への熟練度が高く、チームワークも強化されるため、生産性向上につながります。

- 企業ブランドの向上: 離職率が低い企業は、社員満足度が高いと見なされ、優秀な人材を採用しやすくなります。

これらの課題を解決する手段として、常用型派遣の活用が有効な選択肢となり得ます。

常用型派遣であれば、派遣スタッフは派遣会社との無期雇用契約を結ぶため、登録型派遣のような「3年ルール」の制約を受けません。これにより、企業は長期的に専門スキルを持つ人材を安定的に確保することが可能となり、結果として人材の定着促進と採用コストの削減に貢献します。

特定の業務における人材不足が慢性化している場合

「この業務は専門性が高いから、採用が難しい」「人手不足で、既存の社員に過度な負担がかかっている」といった状況は、多くの企業で共通の課題となっています。

特に、IT業界のように技術の進化が速く、高度な専門知識を持つ人材の需要が供給を上回っている場合、慢性的な人材不足に陥りがちです。

例えば、IT業界では2030年までに最大で約80万人ものIT人材が不足すると予測されています。これは、DX推進の加速やAI・IoTといった先端技術の活用ニーズの高まりが背景にあります。

| 業界 | 予測される人材不足数(2030年) | 主な要因 |

| IT業界 | 約40〜80万人 | DX推進、先端技術(AI・IoT)への需要増、セキュリティ人材不足 |

| 物流業界 | 7万人以上(2028年まで) | EC市場成長、ドライバー不足、残業時間短縮 |

| 医療・介護業界 | 約96万人(2040年) | 高齢化による医療・介護ニーズ増、労働負担の大きさ |

このように、特定の業務で人材が不足している状況が続くと、以下のような影響が出やすくなります。

- 業務の継続性への影響: 担当者の不在や過重労働により、業務が滞るリスクが高まります。

- 既存社員への負担増: 人手不足を補うために、既存社員の残業が増え、モチベーション低下や離職につながる可能性があります。

- スキル・ノウハウの蓄積停滞: 新しい人材の育成や定着が進まず、組織全体のスキルアップやノウハウの蓄積が難しくなります。

こうした慢性的な人材不足の解消策として、常用型派遣の活用が有効な手段となるでしょう。

【参考資料】

- 厚生労働省|DXレポート~ITシステム「2025年の崖」の克服とDXの本格的な展開~

- 経済産業省 「IT人材育成の状況等について」

- 国土交通省 「トラック運送業の現況について」

- 厚生労働省 「令和4年版 厚生労働白書」

常用型派遣の受け入れステップと派遣会社の選び方

常用型派遣は、派遣元企業が派遣スタッフと無期雇用契約を結ぶため、派遣先企業は長期的な人材確保が可能となります。

しかし、そのメリットを最大限に引き出すためには、適切な受け入れステップと信頼できる派遣会社の選定が不可欠です。以下に、その具体的なプロセスとポイントを解説します。

常用型派遣を依頼する業務と人材要件の明確化

常用型派遣の活用を検討するにあたり、まずは自社でどのような業務に、どのようなスキルを持った人材が必要なのかを明確にすることが重要です。

具体的には、以下の点を整理することをおすすめします。

| 確認事項 | 内容 |

| 依頼する業務内容 | 常用型派遣に任せたい具体的な業務内容、業務の目的、期待する成果などを詳細に定義します。 |

| 必要なスキル・経験 | 業務遂行に不可欠な専門知識、資格、実務経験年数、PCスキル、語学力、コミュニケーション能力などを具体的にリストアップします。 |

| 求める人物像 | 業務への適性、意欲、協調性、自律性など、スキルや経験以外で重視する人物像があれば明記します。 |

| 就業条件 | 希望する就業時間、曜日、勤務地、その他特別な要望などを整理します。 |

これらの要件を明確にすることで、派遣会社はより的確な人材を選定・提案することが可能になります。

また、派遣先企業側も、自社のニーズを具体的に把握し、派遣会社とのコミュニケーションを円滑に進めることができます。

常用型派遣の実績が豊富な派遣会社の選定と比較

常用型派遣の活用を検討するにあたり、自社のニーズに合った派遣会社を選ぶことは非常に重要です。派遣会社によって、得意とする職種や業界、提供するサービス内容が異なります。

特に、常用型派遣は派遣スタッフを無期雇用で抱えるため、派遣会社側も安定した雇用と人材育成に力を入れているかどうかが、派遣先企業にとっても重要な選定ポイントとなります。

以下に、常用型派遣の活用にあたって比較検討すべき派遣会社のポイントをまとめました。

| 比較ポイント | 詳細 |

| 常用型派遣の実績 | 常用型派遣の契約実績や、派遣スタッフの定着率、スキルアップ支援の実績を確認する |

| 対応職種・業界 | 自社が求めるスキルや経験を持つ人材を豊富に抱えているか |

| 人材育成・キャリア支援 | 派遣スタッフのスキルアップやキャリア形成を支援する制度があるか |

| サポート体制 | 担当者の専門性や、困った際の対応スピード、フォロー体制 |

| 料金体系・契約内容 | 料金体系の透明性や、契約内容が自社のニーズに合っているか |

各社とも、登録スタッフ数や対応エリア、得意な職種などが異なります。

例えば、ウィルオブは東証プライム市場上場企業グループ会社としての信頼性や、全国50拠点以上の対応エリアを強みとしています。また、スタッフサービスは125万人以上の登録スタッフ数を誇り、翌月から働ける求人が充実しているのが特徴です。

自社の採用課題や求める人材像を明確にし、複数の派遣会社を比較検討することで、最適なパートナーを見つけることができるでしょう。

派遣会社との打ち合わせ(料金体系や契約内容の確認)

常用型派遣の活用にあたっては、派遣会社との間で結ばれる「労働者派遣契約」の内容をしっかりと確認することが重要です。

特に、料金体系や契約内容については、自社のニーズと合致しているか、後々のトラブルを防ぐためにも慎重に検討する必要があります。

派遣料金は、一般的に派遣社員の時給単価に、派遣会社のマージンや諸経費が含まれた形で設定されます。

その相場は、職種、必要なスキルや経験、勤務地、雇用条件、そして市場の求人トレンドなど、様々な要因によって変動します。例えば、専門性の高い職種や、希少なスキルを求める場合は、派遣料金が高くなる傾向があります。

また、契約内容においては、派遣期間、業務内容、指揮命令者、就業時間、休憩時間、そして安全衛生に関する事項などが具体的に定められます。特に、同一労働同一賃金の観点から、派遣先企業が自社の従業員と比較してどのような待遇を提供するか、その根拠となる情報提供についても確認が必要です。

これらの詳細を派遣会社としっかりとすり合わせることで、双方の認識のずれを防ぎ、スムーズで効果的な常用型派遣の活用に繋げることができます。

候補者の提案と受け入れの決定

常用型派遣の受け入れプロセスにおいて、派遣会社からの候補者提案は重要なステップです。派遣会社は、企業が明確にした業務内容や求めるスキル、経験に基づき、登録している常用型派遣スタッフの中から最適な人材を選定し提案します。

この際、企業側は提示された候補者の職務経歴書やスキルシートなどを確認し、自社のニーズとの適合性を慎重に評価します。場合によっては、面談を実施して候補者の人物像やコミュニケーション能力などを直接確認することも有効です。

双方にとってミスマッチを防ぐため、派遣会社と緊密に連携を取りながら、候補者のスキル、経験、そして人柄が自社の求める人物像に合致するかを多角的に判断し、受け入れの決定を行います。このプロセスを経て、正式な労働者派遣契約の締結へと進みます。

労働者派遣契約の締結と受け入れ準備

常用型派遣をスムーズに受け入れるためには、派遣会社との契約締結と、受け入れ前の準備が不可欠です。以下に、その主要なステップと留意点を紹介します。

- 業務内容と人材要件の明確化

まず、派遣スタッフに依頼したい業務内容、必要なスキル、経験、求める人物像などを具体的に定義します。これは、派遣会社との間で正確なマッチングを行うための基礎となります。 - 派遣会社との打ち合わせと契約締結

明確化した要件に基づき、派遣会社と詳細な打ち合わせを行います。この際、料金体系、契約期間、サービス内容などを十分に確認し、双方合意の上で労働者派遣契約を締結します。契約内容に不明な点があれば、この段階で解消しておくことが重要です。 - 受け入れ準備

契約締結後、派遣スタッフがスムーズに業務を開始できるよう、受け入れ準備を進めます。具体的には、以下のような項目があります。- 任せる業務の棚卸しとマニュアル整備: 業務内容、手順、注意点などを整理し、必要に応じてマニュアルを作成します。

- 社内周知: 派遣スタッフの受け入れについて、関係部署や担当者に周知し、スムーズな連携体制を構築します。

- 指揮命令系統の明確化: 派遣スタッフへの指示や管理を行う指揮命令者を定め、責任体制を明確にします。

- 業務に必要な機器・備品の準備: パソコン、システムアクセス権、事務用品など、業務遂行に必要なものを事前に準備します。

これらの準備を丁寧に行うことで、派遣スタッフが安心して業務に取り組める環境が整い、本来のパフォーマンスを発揮しやすくなります。

まとめ

常用型派遣(無期雇用派遣)は、企業が抱える人材不足や、定着率の低さといった課題に対して、有効な解決策となり得ます。

特に、専門スキルを持つ人材を長期的に確保したい場合や、3年ルールに縛られずに安定した戦力を求めている企業にとって、大きなメリットがあります。

常用型派遣を活用することで、以下のような効果が期待できます。

- 人材の安定確保: 派遣スタッフのモチベーション向上と、企業内でのスキル・ノウハウの蓄積を促進できます。

- コスト削減: 頻繁な採用活動や、都度発生する教育・引継ぎコストを削減できます。

- 業務継続性の向上: 特定業務における専門人材の安定的な供給により、業務効率・生産性の向上が見込めます。

常用型派遣の導入にあたっては、派遣会社との綿密な連携が不可欠です。自社の業務内容や求めるスキルレベルを正確に伝え、信頼できる派遣会社を選定することが重要となります。

【無料】派遣雇用の契約形態と特徴を徹底比較

「派遣採用」にも契約形態によって、メリット・デメリットがあります。戦略的な人員計画を立てたい方は必読です。

<この資料で分かること>

・人材派遣の基本形態

・紹介予定派遣とは?

・採用担当が知っておくべき派遣のルール