- 人材派遣の基本

【企業向け】派遣社員は産休・育休を取得できる?条件や申請の流れについて

派遣社員でも、一定の条件を満たせば産休・育休の取得が法律で認められています。各種手続きや手当の支給は雇用主である派遣会社が行いますが、派遣先企業も派遣会社への迅速な連携や就業環境への配慮が必要です。

本記事では、派遣社員の産休・育休に関する基本知識から、派遣先企業の役割、費用負担、申請を受けた際の対応フローまで、人事・労務担当者が知っておくべき情報を徹底解説します。

事業フェーズに合った「ハイスキル人材」をご紹介

派遣活用で、こんな悩みを抱えていませんか?

-

☑即戦力を早く、安く見つけたい

☑ハイスキル人材を、必要な稼働量だけ確保したい

☑1日でも早く活用したいが、採用要件は下げたくない

募集要件を決めかねている方や、時短採用を検討している方もお気軽にご相談ください。

目次

派遣社員でも産休・育休は取得可能

派遣社員も、産休(産前・産後休業)と育休(育児休業)を取得することが可能です。これらの制度は、法律によってすべての労働者に保障された権利であり、雇用形態に関わらず利用できるため、派遣社員も対象となります。

産休(産前休業・産後休業)とは

産前産後休業は、労働基準法で定められている休業制度です。派遣社員を含むすべての女性労働者に適用される権利であり、以下2つの期間から構成されています。

| 産休 | 概要 |

| 産前休業 | ・出産予定日の6週間前(多胎妊娠の場合は14週間前)から取得可能 ・請求すれば必ず取得できるが、強制ではない ・実際の出産日が遅れた場合、その延長期間も産前休業として扱われる |

| 産後休業 | ・出産翌日から8週間は原則として就業禁止 ・医師の許可と本人の希望がある場合のみ、産後6週間経過後は就業可能 |

育休(育児休業)とは

育児休業は、育児・介護休業法に基づいた休業制度です。子育てに専念するための期間として、男女問わず取得できます。

基本的な育休の特徴は、以下のとおりです。

- 原則として子どもが1歳になるまで(1歳の誕生日の前日まで)取得可能

- 育児の状況に応じて2回まで分割取得が可能

2022年10月からは、子どもの出生後8週間以内に、最大4週間まで取得できる「産後パパ育休」制度も施行されています。こちらは、1歳までの育児休業とは別に、2回に分けて取得することが可能です。

また、両親ともに育休取得で最大1歳2ヶ月まで延長できる「パパ・ママ育休プラス」もあります。

派遣社員が産休・育休を取得できる条件

派遣社員が産休・育休を取得できる主な条件は、以下のとおりです。

| 取得可能な休業制度 | 取得条件 |

| 産休 | 出産予定日の6週間前(多胎の場合は14週間前)に派遣契約中 |

| 育休 | ・子どもが1歳6ヶ月になる日までに労働契約の満了が明らかでない ・週に3日以上働いている |

ただし、派遣会社によっては、労使協定で育休取得を不可とする条件を定めている場合があります。

例えば、「継続して雇用された期間が1年に満たない」「育休申出から1年以内に雇用関係が終了することが明らかである」「週の所定労働日数が2日以下」などです。

これらに該当する場合、派遣会社は派遣社員からの育休申出を拒否することが可能になります。

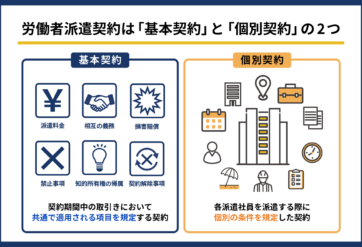

産休・育休における「派遣元」と「派遣先」の役割

派遣社員の産休・育休の取得には、派遣会社(派遣元)と派遣先企業の両方が適切に役割を果たすことが重要です。それぞれの役割を明確にしておくと、産休・育休取得をスムーズに進められます。

| 労働者派遣の当事者 | 役割 |

| 派遣会社(派遣元) | ・取得条件の確認 ・各種手続き ・各種手当の支給 |

| 派遣先企業 | ・就業環境への配慮 ・派遣会社への迅速な連携 |

特に派遣先企業は、派遣会社と緊密に連携し、休業に関する情報を共有することが大切です。妊娠・出産を理由とした不利益な取扱いを行わないよう、注意が必要です。

派遣会社の役割:取得条件の確認、各種手続き、手当の支給

雇用主である派遣会社は、派遣社員の産休・育休に対して、取得条件の確認、各種手続き、手当の支給などの重要な役割をもちます。

| 派遣会社の役割 | 詳細 |

| 取得条件の確認 | 「1年以上の継続就業」「週3日以上の勤務」などの法定条件を満たすかどうかを精査 |

| 各種手続き、手当の支給 | ・産前、産後休業の申請手続き ・育児休業給付金の申請サポート ・出産手当金や出産育児一時金の手続き案内 ・社会保険料の免除申請の取りまとめ |

派遣社員が安心して産休・育休を取得できるよう、派遣会社は法律に則った適切なサポートと、各種手続きの円滑な実施を行います。

派遣先企業の役割:就業環境への配慮、派遣会社への迅速な連携

派遣社員が産休・育休を取得する際、派遣先企業には以下の重要な役割があります。

| 派遣先企業の役割 | 詳細 |

| 就業環境への配慮 | ・妊娠中の派遣社員に対する健康管理措置の実施(妊婦健診のための時間確保、医師の指導に基づく休憩時間の確保・勤務時間の調整) ・マタニティハラスメント防止のための職場環境整備(管理職による適切な指導と周囲への配慮の促進、否定的な言動の防止) |

| 派遣会社への迅速な連携 | ・派遣社員から妊娠、出産の報告を受けた場合は、即座に派遣元企業へ連絡 ・産休、育休の期間や復帰意思について情報共有 ・代替要員の必要性について早期に相談 |

派遣先企業と派遣会社が密に連携すると、派遣社員の産休・育休取得をスムーズに進めることが可能です。この連携は法的リスクを回避し、職場全体の業務効率を維持するためにも不可欠です。

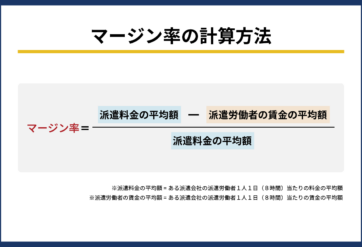

派遣社員の産休・育休中の給与と手当(費用負担)について

産休・育休期間中、派遣社員には派遣会社からの給与が支給されませんが、生活を支える各種手当や給付金を受け取ることが可能です。これらの手当申請は派遣会社主体となって行うため、派遣先企業には産休・育休中の費用負担は発生しません。

産休・育休中の給与(給料)は発生しない

派遣社員が産休・育休を取得した場合、契約上の就業がなくなるため給与は発生しません。しかし、その代わりに派遣社員は以下の手当・給付金を受け取れます。

| 手当・給付金 | 給付額 | 支給期間 |

| 出産手当金 | 直近12ヶ月の標準報酬月額平均 ÷ 30日× 2/3 | 出産予定日の6週間前から出産後8週間まで支給 |

| 育児休業給付金 | 休業開始時賃金日額 × 支給日数 × 67%(育児休業開始から181日目以降は50%) | 原則として子どもが1歳になるまで支給(最長2歳まで延長可能) |

これらの手当・給付金は、派遣社員が出産・育児期間中の生活を維持するための重要な経済的支援となります。申請手続きは派遣会社を通して行います。

派遣先企業に費用負担は発生しない

派遣社員が産休・育休を取得する場合、派遣先企業に直接的な費用負担は発生しません。これは以下の理由によります。

- 派遣社員の雇用主は派遣会社であり、給与支払いの義務も派遣元にあるため

- 産休期間中は基本的に給与支払いが法律上免除されており、派遣会社にも給与支払い義務がない

- 代替要員の費用は新たな派遣契約となるため、通常の派遣料金と同様の扱いとなる

派遣先企業として考慮すべき点は、産休・育休取得者の代替要員の確保に関する費用のみとなります。

各種手当・給付金は派遣会社が手続き

産休・育休に関連する各種手当や給付金の手続きを行うのは、基本的に雇用主である派遣会社です。

手続きの流れとしては、まず派遣社員が派遣会社に妊娠・出産の報告と各種給付金の申請を行います。その後、派遣会社が必要書類を取りまとめて各保険者(協会けんぽやハローワークなど)に申請を行います。

派遣社員の産休・育休取得をスムーズに進めるための派遣先企業の対応

派遣社員の産休・育休をスムーズに進めるために、派遣先企業は以下の対応が求められます。

- 産休・育休取得に関する派遣会社との労使協定を確認しておく

- 派遣社員の雇用契約期間と産休・育休期間を確認する

- 代替要員の手配を検討する

- 産休・育休取得中の派遣社員に関する派遣会社との連携体制を整える

派遣社員が安心して産休・育休を取得できる環境づくりは、法令遵守の観点だけでなく、職場の生産性維持や企業価値の向上にもつながります。

産休・育休取得に関する派遣会社との労使協定を確認しておく

派遣社員の産休・育休取得をスムーズに進めるためには、まず派遣会社との労使協定の内容を確認しておくことが重要です。労使協定には、育休取得の条件が明記されており、条件によっては育休取得が認められないこともあります。

派遣先企業としては、派遣社員の産休・育休取得前に、要件を満たしているかを派遣会社と連携して確認することが大切です。

妊娠・出産を理由とする契約終了(派遣切り)の法的リスク

派遣社員が妊娠・出産を理由に契約を打ち切られる「派遣切り」は、男女雇用機会均等法および育児・介護休業法に明確に違反する行為です。男女雇用機会均等法第9条により、妊娠・出産を理由とした不利益な取り扱いは禁止されています。

妊娠中から産後1年以内の解雇は、派遣会社が「妊娠・出産を理由としない正当な理由」を証明できなければ無効とされるでしょう。派遣先企業にも同法が適用されるため、契約更新拒否も違法となる可能性が高くなります。

万が一、派遣社員から妊娠の報告を受けた際に契約を終了させると、労働局への申立てや訴訟リスク、企業イメージの低下、風評被害などが生じる可能性があります。

産休・育休の取得希望を派遣社員から受けた場合は、必ず派遣会社と連携し、法令を遵守した対応を取ることが重要です。

派遣社員の雇用契約期間と産休・育休期間を確認する

派遣社員の産休・育休取得をスムーズに進めるためには、派遣会社との雇用契約期間と休業期間の関係を確認することが重要です。

| 契約と産休・育休の関係 | 状況 |

| 契約終了前に産休に入る | 契約期間中は問題なく取得可能 |

| 産休中に契約が満了 | 復帰希望がある場合、産休を理由とした雇止めは違法 |

| 産休明けに契約が満了 | 育休取得には「子が1歳に達する日を超えて雇用継続見込み」が必要 |

派遣先企業は、これらの状況を理解したうえで派遣会社と密に連携し、派遣社員の就業継続意思を尊重した対応を行いましょう。

代替要員の手配を検討する

派遣社員が産休・育休を取得する場合、その期間中の業務継続のために代替要員の手配を検討する必要があります。

同じスキルセットをもつ派遣社員の派遣を、十分な引継ぎ期間を確保するため早めに依頼しましょう。業務の特性に応じた要件を明確に伝えることが大切です。

派遣先企業は早めに派遣会社と協議し、産休・育休期間中の業務対応について計画を立てておく必要があります。

産休・育休取得中の派遣社員に関する派遣会社との連携体制を整える

産休・育休中の派遣社員とのコミュニケーションは、基本的に雇用主である派遣会社が主体となって行います。派遣先企業としては、派遣会社との連携を密にし、適切な範囲内でのコミュニケーション体制を構築することが重要です。

例えば、派遣社員の休業状況や復帰予定について派遣会社と定期的に情報共有を行う体制を整える、組織変更や業務フローの変更など復帰時に影響する重要事項は派遣会社へ適宜共有するなどが挙げられます。

派遣先企業が派遣社員の産休・育休取得をサポートするメリット

派遣社員の産休・育休取得を積極的にサポートすると、派遣先企業には優秀な派遣社員の離職防止と定着促進、企業イメージ向上と多様な働き方の推進、採用・育成コストの抑制などのメリットがあります。

特に人材確保が困難な現代において、これらのメリットは中長期的な企業運営に関わる大きな価値となるでしょう。

優秀な派遣社員の離職防止と定着促進

産休・育休を積極的にサポートすると、優秀な派遣社員の離職防止を図れます。派遣社員が「大切にされている」と感じられる環境づくりが、優秀な人材の定着につながるでしょう。

業務ノウハウの継続的活用の他、「ライフイベントがあっても続けられる」というチーム全体への好影響も期待できます。

企業イメージ向上と多様な働き方の推進

派遣社員の産休・育休取得のサポートは、企業の社会的責任を果たす姿勢を示す重要な取り組みです。対応により、社会的評価の向上と働きやすい職場環境の実現が可能になります。

多様な働き方を尊重する企業として認知されると、就職希望者からの企業選びの際の好印象につながります。また、派遣社員を含むすべての従業員が安心して働ける環境づくりは、企業文化の向上にも寄与するでしょう。

派遣社員の産休・育休取得のサポートは、単なる法令遵守を超えた、戦略的な取り組みともいえます。

採用・育成コストの抑制

派遣社員の産休・育休取得をサポートすると、採用・育成にかかるコスト抑制にもつながります。産休・育休から復帰した派遣社員はすでに業務に精通しているため、即戦力になります。

新たな人材を採用するための活動費(求人広告、選考プロセス)の節約や、入社後の研修費用の削減、新人育成にかかる既存社員の工数削減が期待できるでしょう。

派遣社員の産休・育休取得について報告を受けたときの流れ

派遣社員から妊娠・出産の報告を受けた場合、まずは派遣会社へすぐに連絡することが最優先です。派遣先企業の担当者は、以下の流れで対応しましょう。

- 派遣社員から報告を受けたら「おめでとうございます」と伝え、本人の意向を確認

- 派遣会社の担当者に速やかに連絡し、状況を共有

- 派遣会社と連携して、休業期間や復帰意思について確認

- 業務引継ぎのスケジュールを派遣社員と相談

- 代替要員の必要性を検討し、派遣会社に依頼

このとき重要なのは、妊娠・出産を理由に契約を打ち切るなどの不利益な扱いをしないことです。こうした行為は男女雇用機会均等法で禁止されており、法的リスクをともないます。

また、産休・育休期間中も派遣会社との連絡体制を維持し、復帰時期が近づいたら職場環境の調整や業務内容の確認を行うと、円滑な復帰につながります。

派遣社員から妊娠報告を受けた際の対応フロー(派遣先企業向け)

派遣社員から妊娠の報告を受けた場合、派遣先企業は以下のステップに沿って対応しましょう。

- 派遣会社へすぐに連絡

- 派遣会社と連携し、休業期間と復帰意思を確認

- 代替要員の依頼を検討

適切かつ迅速な対応が、法的リスク回避と円滑な業務継続の鍵となります。

ステップ1. 派遣会社へすぐに連絡

派遣社員から妊娠の報告を受けた場合は、まず速やかに派遣会社の担当者へ連絡しましょう。派遣会社は雇用主として、産休・育休に関する手続きの主体となります。

連絡の際には、以下の情報を共有することが重要です。

- 派遣社員の氏名と妊娠の報告を受けた日時

- 現時点でわかっている出産予定日

- 妊娠による業務への影響や配慮が必要な点

- 本人から伝えられた産休・育休取得の意向

派遣会社への連絡は当日中、遅くとも24時間以内に行うのがおすすめです。迅速な対応により、その後の手続きをスムーズに進められます。

また、派遣社員本人のプライバシーに配慮し、本人の同意なく職場内で妊娠の事実を広めないよう注意が必要です。派遣会社との連絡は、電話だけでなく書面やメールなど記録に残る形で行うと、後のトラブル防止にもつながります。

ステップ2. 派遣会社と連携し、休業期間と復帰意思を確認

派遣会社へ連絡を行った後は、具体的な休業計画の詳細を確認する段階に入ります。派遣会社の担当者とともに、出産予定日と産前・産後休業の具体的な期間、育児休業を取得する場合の期間(最長でいつまで取得予定か)について明確にしましょう。

復帰意思の確認では、派遣会社を通じて以下の点を把握しておくことが重要です。

- 復帰予定時期の見込み

- 復帰後の勤務形態(フルタイム派遣か時短派遣か)

- 業務内容に関する配慮事項

この段階で得られた情報は、代替要員の手配期間や復帰受け入れ準備に不可欠です。

ステップ3. 代替要員の依頼を検討

派遣社員が担当している業務の代替要員が必要な場合は、派遣会社に相談します。現在の派遣社員の業務内容や必要なスキルを明確に伝え、スムーズな引継ぎができるよう準備することが重要です。

代替要員を依頼する際は、産休・育休取得者の復帰予定時期も考慮して契約期間を設定します。復帰後のスムーズな業務移行のためにも、代替要員には復帰に向けた引継ぎ期間を含めた契約を検討しましょう。

まとめ

派遣社員も、条件を満たせば産休・育休を取得する権利があります。

手続きや手当の支給は、雇用主である派遣会社が行います。派遣先企業は、派遣会社と迅速に連携しつつ、就業環境へ配慮しましょう。

派遣社員の産休・育休をサポートすることは、単なる法的義務の履行だけでなく、優秀な人材の確保や企業イメージの向上にもつながります。妊娠・出産を理由とした契約終了は法的リスクをともなうことを認識し、適切な対応を心がけることが大切です。

事業フェーズに合った「ハイスキル人材」をご紹介

派遣活用で、こんな悩みを抱えていませんか?

-

☑即戦力を早く、安く見つけたい

☑ハイスキル人材を、必要な稼働量だけ確保したい

☑1日でも早く活用したいが、採用要件は下げたくない

募集要件を決めかねている方や、時短採用を検討している方もお気軽にご相談ください。