- 人材派遣の基本

同一労働同一賃金とは?待遇差の判断項目と是正方法を解説

同一労働同一賃金とは、正規雇用労働者と非正規雇用労働者との間の不合理な待遇差をなくすための制度です。

「どこから手をつければ良いかわからない」「自社の対応が十分か判断できない」と感じている企業も少なくないでしょう。

本記事では、同一労働同一賃金の概要から待遇差の判断項目、企業における是正方法、派遣社員での考え方、違反した場合のリスクまでわかりやすく解説します。

【無料】派遣活用における法的な注意点とは?

人材確保の手法が多様化する中で、派遣採用を理解して活用するために、採用担当者なら知っておきたい基礎が学べます。

<この資料で分かること>

・派遣の法律違反を防ぐポイント

・禁止業務と派遣の3年ルール

・事前面接など禁止行為の対策

目次

同一労働同一賃金とは

同一労働同一賃金とは、同じ企業や団体で働く正規雇用労働者(無期雇用フルタイム労働者)と非正規雇用労働者(有期雇用労働者、パートタイム労働者、派遣労働者)との間の、不合理な待遇差の解消を目指すための制度です。

適切な対応をとれるよう、まずは基本概念と法的要件を正しく理解しましょう。

同一労働同一賃金の考え方

同一労働同一賃金は、単に「同じ仕事をしていれば同じ賃金」という単純な考え方ではありません。職務内容、人材活用の仕組み、その他の事情を考慮したうえで、不合理な待遇差があるかどうかを判断する制度です。

この制度が目指すのは、労働者がどのような雇用形態を選択しても納得が得られる処遇を受けられることです。また、多様な働き方を自由に選択できるようにすることも重要な目的となっています。

対象となる法律は、以下の2つです。

- パートタイム・有期雇用労働法(2021年4月1日より全面施行)

- 労働者派遣法(2020年4月1日より施行)

企業は、正規雇用労働者と非正規雇用労働者の待遇について、個々に判断しなければなりません。具体的には、その待遇の性質・目的から適切と認められる事情を考慮して、不合理な差がないかを確認する必要があります。

つまり、画一的な判断ではなく、それぞれの待遇項目についてなぜその差が生じているのか、その差は合理的なものなのかを、説明できるようにしておくことが重要です。

同一労働同一賃金の比較対象

同一労働同一賃金の比較は、あくまで「同一企業・団体内」で行われることが重要なポイントです。他社労働者との比較ではなく、自社内での雇用形態による待遇差が対象となります。

労働者は、以下のように分類されます。

| 労働者の分類 | 具体例 |

| 比較対象の基準 | 正規雇用労働者(無期雇用フルタイム労働者) |

| 比較される側 | 非正規雇用労働者(有期雇用労働者、パートタイム労働者、派遣労働者) |

これらの労働者間で、職務内容や配置変更の範囲などを考慮し、不合理な待遇差がないかを確認します。

同一労働同一賃金における待遇差の判断項目

同一労働同一賃金を実現するためには、正規雇用労働者(無期雇用フルタイム労働者)と非正規雇用労働者(パートタイム労働者、有期雇用労働者、派遣労働者)との間の待遇差について、個々の項目ごとに不合理性を判断する必要があります。

待遇差の判断は、以下の主要な項目について行います。

- 基本給

- 賞与

- 各種手当

- 福利厚生・教育訓練

それぞれの待遇差が不合理なものかどうかは、職務の内容(業務の内容および責任の程度)、職務の内容・配置の変更の範囲(転勤や職務変更の有無・範囲)、その他の事情(労使の慣行など個別の事情)などの観点から検討します。

基本給

基本給の待遇差を判断する際は、まず賃金決定基準・ルールの相違有無を確認することが重要です。

「正社員は職能給・月給制」「非正規社員は職務給・時給制」など、正規雇用労働者と非正規雇用労働者で賃金決定基準が異なる場合、その相違は使用者の裁量判断が尊重される傾向にあります。

実際に、メトロコマース事件では「正社員として職務を遂行し得る人材の確保・定着」を目的とした待遇差は不合理とはいえないと裁判で判断されました。

一方、賃金決定基準が同一の場合は、以下の原則が適用されます。

- 能力・経験給:同一の能力・経験なら同一賃金

- 業績・成果給:同一の業績・成果なら同一賃金

- 勤続給:同一の勤続年数なら同一賃金

ただし、キャリアコースの違いや将来の役割期待などの合理的理由があれば、一定の待遇差は認められます。

不合理と判断されやすいNG例と、合理的な差として説明できるOK例は、以下のとおりです。

| NG例 | OK例 |

| ・30年以上の長期勤続にもかかわらず昇給がほぼない ・契約社員が正社員とまったく同じ業務を5年以上担当しているのに、雇用形態を理由に時給換算で20%以上の格差がある ・有期雇用契約を更新しているのに、契約更新のたびに勤続年数をリセットして昇給させない | ・職務内容や責任の範囲に明確な違いがある(正社員は売店の統括業務や売上管理、契約社員は売店での販売業務のみ) ・配置転換やキャリアパスに違いがある(正社員は全国転勤があり将来の管理職候補として育成するのに対し、パート社員は勤務地限定で職務内容も限定) ・採用時に求められる能力や資格が異なる(正社員は大卒以上 ・専門知識必須、アルバイトは学歴不問 ・特定の簡易作業のみ) |

重要なのは、基本給の性質(職能給、職務給など)を明確にし、その決定基準に照らして待遇差の合理性を説明できることです。

| 【職能給、職務給とは?】 基本給を決定する代表的な賃金体系。 職能給は職務遂行能力を基準とし、従業員の能力や経験、知識などに着目する。同じ職務でも、能力が高い人ほど高い賃金が支給される。 一方、職務給は担当する仕事の内容や責任の重さなど、職務そのものに着目する。同じ職務であれば、経験年数や年齢にかかわらず同一の賃金が支給される。 |

企業は、どのような要素で基本給を決定しているかを明確化し、正規雇用労働者と非正規雇用労働者の間に待遇差がある場合は、その理由を客観的に説明できるよう準備しておく必要があります。

賞与

賞与(ボーナス)における同一労働同一賃金の適用では、正規雇用労働者・非正規雇用労働者という雇用形態にかかわらず、企業への貢献度に応じた支給が求められます。

厚生労働省の「同一労働同一賃金ガイドライン」では、以下のように明記されています。

ボーナス(賞与)であって、会社の業績等への労働者の貢献に応じて支給するものについては、同一の貢献には同一の、違いがあれば違いに応じた支給を行わなければならない。

引用:厚生労働省『同一労働同一賃金ガイドライン』

従来、多くの企業では賞与を正社員のみに支給していましたが、同一労働同一賃金の原則により、以下の点を考慮した制度設計が必要となりました。

- 業績への貢献度

- 個人の成果・実績

- 勤務期間・勤務日数の比率

- 職務内容と責任の程度

パートタイマーや契約社員であっても、正社員と同等の貢献をしている場合は、同等の賞与を支給しなければなりません。

ただし、職務内容や責任の範囲が異なる場合は、その違いに応じた合理的な差を設けることは認められています。

不合理と判断されやすいNG例と、合理的な差として説明できるOK例は、以下のとおりです。

| NG例 | OK例 |

| ・正社員と同じ売上目標を達成したパート社員に賞与を一切支給しない ・5年以上勤務し正社員と同じ業務を行う契約社員を非正規という理由だけで賞与対象外とする ・同じ部署で同じ成果を上げたにもかかわらず、雇用形態のみを理由に賞与額に大きな格差を設ける | ・基本賞与は同一だが、全国転勤や時間外労働の有無を考慮して正社員に追加支給する ・将来の幹部候補として採用された正社員には、キャリア形成を考慮した特別加算を実施する ・責任の範囲の違いに応じた支給率を設定する(正社員は部門全体の業績責任、パート社員は担当業務のみ) |

企業は賞与制度を見直し、雇用形態ではなく、実際の貢献度に基づいた公平な評価基準を設定することが求められます。

各種手当

各種手当とは、基本給や賞与以外に支給される給与のことです。同一労働同一賃金の原則により、正規雇用労働者と非正規雇用労働者の間で各種手当の支給に不合理な差を設けることは禁止されています。

各種手当の支給方法については、厚生労働省の「同一労働同一賃金ガイドライン」で定められています。

それによると、役職手当は同一の内容の役職には同一の支給、違いがあれば違いに応じた支給が必要です。

また、特殊作業手当・特殊勤務手当、精皆勤手当、時間外労働手当・深夜休日労働手当、通勤手当・出張旅費、食事手当・単身赴任手当・地域手当においては、同一の支給要件を満たす場合は同一の支給にするとされています。

各種手当の待遇差を設ける場合は、職務内容や配置転換の有無などの事情を考慮し、その差が合理的であることを説明できなければなりません。

また、退職手当や住宅手当、年末年始手当など、ガイドラインに明記のない手当についても、合理性の確認が必要です。

不合理と判断されやすいNG例と、合理的な差として説明できるOK例は、以下のとおりです。

| NG例 | OK例 |

| ・正社員と同じ役職に就いているパート社員に役職手当を支給しない ・同じ危険作業や深夜勤務を行う契約社員に特殊作業手当を支給しない ・フルタイム勤務の有期雇用社員に通勤手当を支給しない、または上限を設ける | ・役職の責任範囲の違いに応じて支給する(正社員店長は全店舗統括、パート店長は単店舗のみ管理) ・勤務日数に応じて実費を支給する(週3日勤務のパート社員には出勤日数分の通勤費を支給) ・勤務時間帯の違いに応じて支給する(深夜勤務者のみに夜食手当を支給) |

企業は、すべての手当について公平性と合理性を確保し、労働者への説明責任を果たすことが求められています。

福利厚生・教育訓練

福利厚生施設と教育訓練の待遇差については、正規雇用労働者と非正規雇用労働者の間で基準が設けられています。

不合理と判断されやすいNG例と合理的な差として説明できるOK例もあわせて、以下にまとめました。

| 項目 | 基準 | NG例 | OK例 |

| 福利厚生施設の利用 | 食堂、休憩室、更衣室などの福利厚生施設については、同一の利用機会を提供しなければならない。また、転勤の有無等の要件が同一の場合、転勤者用社宅の利用も同一条件で認める必要がある | 正社員と同じ業務を行うパート社員に社員食堂の利用を認めない | 勤務時間帯の違いにより利用できない場合は代替措置(食事補助等)を提供する |

| 休暇・休職制度 | ・慶弔休暇:同一の付与を行う ・健康診断にともなう勤務免除や有給保障:同一の付与を行う ・病気休職:無期雇用の短時間労働者には正社員と同一の付与、有期雇用労働者には労働契約終了までの期間を踏まえた付与を行う ・法定外の有給休暇:勤続期間が同一であれば同一の付与を行う(有期労働契約更新の場合は当初契約期間から通算) | 5年以上勤続の有期雇用社員に慶弔休暇を認めない | 勤続年数に応じて段階的に付与する(勤続1年未満は半日、1年以上は正社員と同一など) |

| 教育訓練 | 現在の職務に必要な技能・知識を習得するための教育訓練については、同一の職務内容であれば同一の機会を提供する。職務内容に違いがある場合は、その違いに応じた実施を行うが、相違を設ける際は主観的・抽象的な理由ではなく、職務内容の相違に基づく客観的・具体的な理由を説明できるよう準備しておく | 業務に必要なPC研修を非正規社員という理由だけで受講させない | 高度な専門研修は、その知識を活用する職務に就く予定の社員に限定する |

なお、各項目の判断基準については、厚生労働省の「不合理な待遇差に関する裁判所における判断」で最高裁判決を確認できます。

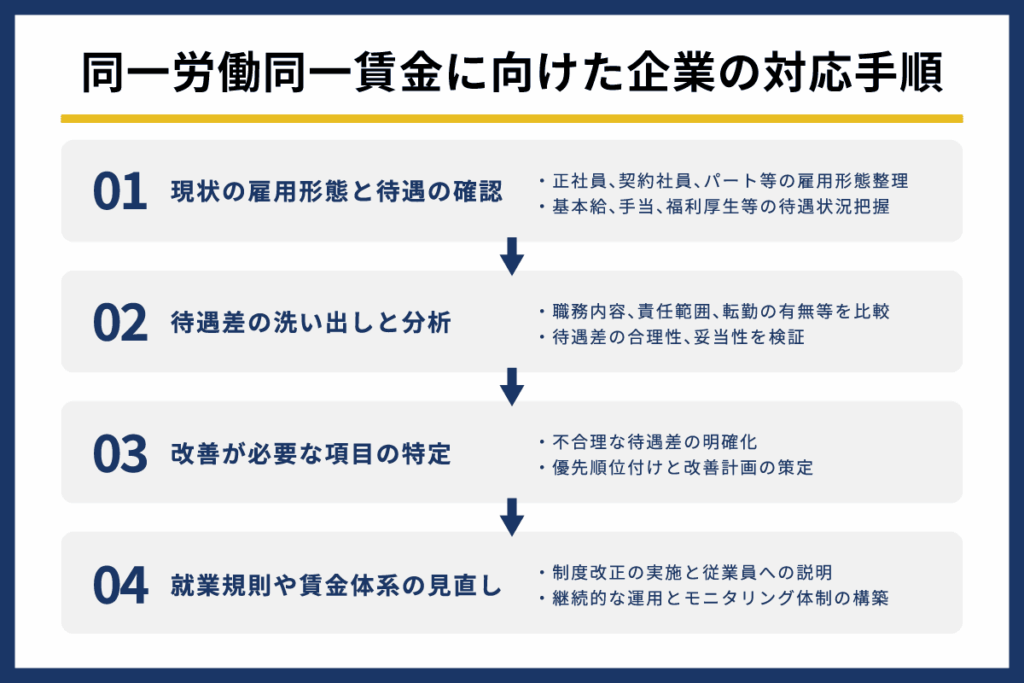

同一労働同一賃金に向けた企業の対応手順

同一労働同一賃金の実現に向けて、企業は段階的かつ計画的に取り組む必要があります。

スムーズに対応するために、厚生労働省が推奨する対策の進め方を理解しましょう。

1. 現状の雇用形態と待遇の確認

まずは、自社における雇用形態の種類と、それぞれの待遇内容を正確に把握します。

正規雇用労働者(無期雇用フルタイム労働者)と非正規雇用労働者(有期雇用労働者、パートタイム労働者、派遣労働者)で分類した後、各雇用形態の労働者について以下の待遇項目を整理しましょう。

| 待遇項目 | 確認内容 |

| 基本給 | 時給・月給・年俸制など |

| 賞与 | 支給の有無、算定基準 |

| 各種手当 | 通勤手当、住宅手当、家族手当など |

| 福利厚生・教育訓練 | 社員食堂や休憩室の利用可否、研修機会の提供状況 |

確認作業では、就業規則や賃金規程、雇用契約書などの書面を参照しながら、現状を正確に把握することが重要です。

2. 待遇差の洗い出しと分析

正規雇用労働者と非正規雇用労働者の間にある待遇差を具体的に洗い出し、その差が合理的かどうかを分析します。

雇用形態ごとに基本給、賞与、各種手当、福利厚生・教育訓練の項目で比較表を作成するとわかりやすいでしょう。

待遇差がある項目については、その理由を明確にします。厚生労働省の「パートタイム・有期雇用労働法等対応状況チェックツール」などを活用すると、効率的に分析できます。

分析する際の観点は、以下のとおりです。

- 職務内容(業務の内容や責任の程度)の違い

- 職務内容・配置の変更範囲の違い

- その他の事情(勤続年数、成果、能力など)

これらの違いを考慮しても説明できない待遇差は、不合理な待遇差として改善が必要です。同一労働同一賃金ガイドラインを参照しながら、一つひとつの待遇差について丁寧に検証すべきといえます。

3. 改善が必要な項目の特定

洗い出した待遇差から、法的に不合理と判断される可能性が高い項目を特定しましょう。

特に、同じ業務内容・責任にもかかわらず、雇用形態のみを理由に差を設けている待遇や、職務内容や配置転換の範囲に照らして説明できない格差は、優先的に改善すべき対象となります。

各項目について、「なぜその待遇差が存在するのか」「その差は合理的に説明できるか」を明確にすることが必要です。

例えば、正社員のみに支給される住宅手当について、転勤の有無や雇用の安定性だけでは説明が困難な場合、改善対象として特定すべきです。

説明が困難な項目から優先的に改善対象として特定し、段階的に是正を進めると、公正な待遇体系を構築できます。

4. 就業規則や賃金体系の見直し

待遇差を是正するためには、就業規則や賃金体系の見直しが必要です。現行の就業規則を点検し、正規雇用労働者と非正規雇用労働者の待遇に関する規定を見直しましょう。

具体的な見直し手順は、以下のとおりです。

| 見直し手順 | 詳細 |

| 1. 職務内容の整理 | ・各従業員の職務内容や責任の範囲を明確化 ・正規雇用労働者と非正規雇用労働者の業務の違いを整理 |

| 2. 賃金制度の再構築 | ・基本給の決定基準を統一化 ・職務給、職能給、年齢給などの要素を整理 ・各種手当の支給基準を明確化 |

| 3. 規程の改定 | ・パートタイム就業規則の作成、改定 ・賃金規程の見直し ・福利厚生規程の統一化 |

見直しにあたっては、厚生労働省が提供する「働き方改革推進支援センター」の無料相談サービスを活用できます。このサービスでは、社会保険労務士などの専門家が、企業の実情に応じた具体的なアドバイスを提供しています。

また、「キャリアアップ助成金」を活用すると、非正規雇用労働者の処遇改善に取り組む際の費用負担を軽減することが可能です。

見直し後は、継続的な運用やモニタリング体制の構築が重要です。

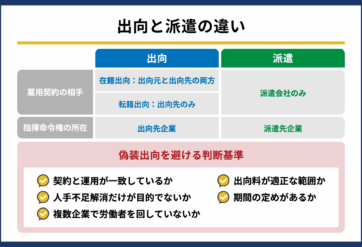

派遣社員における同一労働同一賃金

派遣社員は、派遣先企業と派遣会社の両方が関わる特殊な雇用形態であるため、通常の正規雇用労働者・非正規雇用労働者の間の待遇差是正とは異なる同一労働同一賃金の対応が必要です。

派遣活用時の法的要件と実務対応を理解しましょう。

なお、人材派遣の仕組みや特徴については、以下の記事をご覧ください。

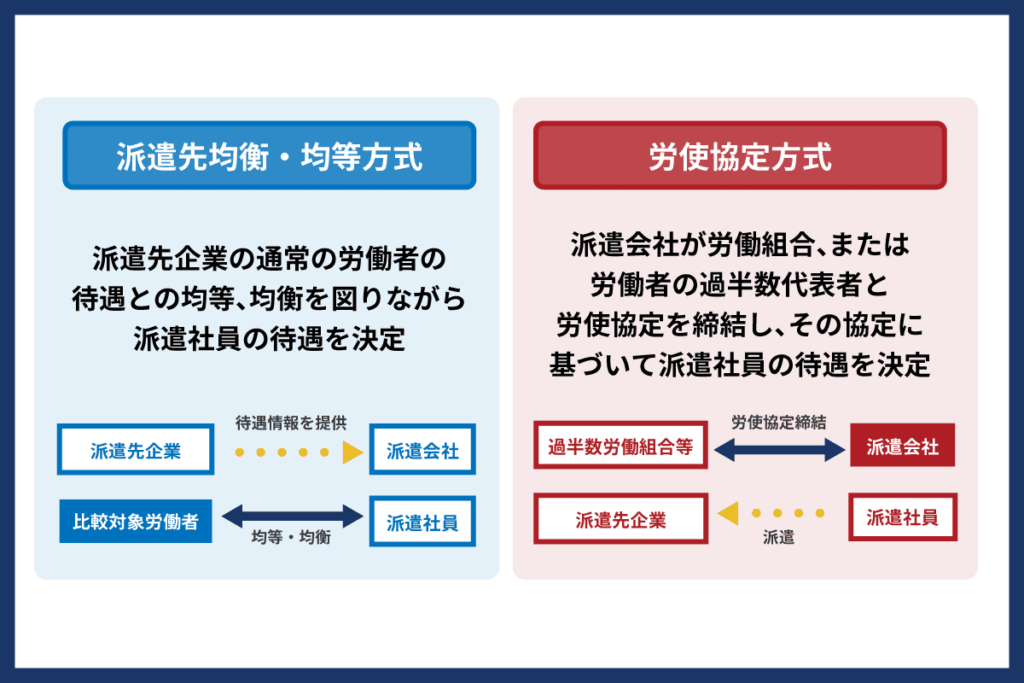

派遣社員の待遇決定プロセス

派遣社員の待遇を決定する際は、派遣会社が以下2つの方式から選択します。

| 待遇を決定する方式 | 概要 |

| 派遣先均等・均衡方式 | 派遣先企業における通常の労働者との均等・均衡待遇を確保する方式。派遣先企業は、比較対象労働者の待遇情報や職務内容、配置の変更範囲、その他の事情に関する情報を派遣会社に提供する |

| 労使協定方式 | 派遣会社が過半数労働組合または過半数代表者と労使協定を締結し、一定の要件を満たす待遇を確保する方式。基準賃金は同種の業務に従事する一般労働者の平均的な賃金額以上となり、賃金決定方法は職務内容、成果、能力、経験等を公正に評価される |

派遣会社は、選択した方式に基づいて待遇を決定し、派遣社員に対して待遇に関する説明を行う義務があります。

どちらの方式を選択するかは派遣会社の判断によりますが、いずれの方式でも派遣社員の適正な待遇確保が求められます。

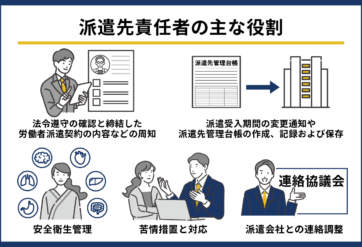

派遣先企業の責任と義務

派遣社員の同一労働同一賃金を実現するため、派遣先企業にはさまざまな義務が課されています。

| 派遣先企業の義務 | 概要 |

| 待遇情報の提供義務 | 派遣先企業は、労働者派遣契約を締結する際、派遣会社に対して比較対象労働者の賃金や待遇に関する情報を提供しなければならず、この情報提供がない場合には、派遣契約を締結できない |

| 教育訓練の実施 | 自社の従業員に実施する業務遂行に必要な教育訓練がある場合、派遣会社からの求めに応じて、派遣社員にも同様の教育訓練を実施する必要がある |

| 福利厚生施設を利用する機会の提供 | 給食施設、休憩室、更衣室については、派遣社員にも利用の機会を与えることが義務付けられている。その他の施設(診療所、図書館など)についても、利用に関する便宜を図るよう配慮が求められる |

| 派遣料金への配慮 | 派遣会社が同一労働同一賃金を遵守できるよう、適切な派遣料金の設定に配慮する義務がある |

これらの義務に違反した場合、行政による指導・助言の他、勧告・公表の対象となる可能性があります。

派遣社員の福利厚生については、以下の記事を参考にしてください。

同一労働同一賃金の違反リスク

同一労働同一賃金は労働基準法のような刑事罰の規定がないため、違反しても直ちに罰則が科されることはありません。しかし、悪質な違反があった場合には、行政から助言や指導、勧告を受ける可能性があります。

特に注意すべきは、労働者から待遇差について説明を求められたときの対応です。合理的な理由を説明できない場合や、説明自体を怠った場合にも行政指導の対象となります。

さらに、説明を求めた労働者に対して解雇や減給などの不利益な取扱いをすることは明確に禁止されています。

法的リスク以外にも、企業が直面する可能性のあるリスクは以下のとおりです。

- 労働者からの損害賠償請求

- 企業イメージの低下

- 優秀な人材の流出

- 労使関係の悪化

これらのリスクは、企業の経営に深刻な影響を与える可能性があります。特に、不合理な待遇差が社会的に注目された場合、企業の信頼性が大きく損なわれ、採用活動にも支障をきたすでしょう。

これらのリスクを回避するためにも、企業は待遇差の合理性を常に検証し、必要に応じて是正措置を講じることが重要です。

同一労働同一賃金に関してよくある質問

同一労働同一賃金制度の施行以降、企業から寄せられる質問は多岐にわたります。

特に多く寄せられる代表的な質問について解説しますので、疑問を解消し、実務での判断基準を明確にしましょう。

同一労働同一賃金とは何ですか?

同一労働同一賃金とは、正社員、パートタイム労働者、有期雇用労働者、派遣労働者といった雇用形態の違いにかかわらず、企業内で同一の仕事に従事している場合には、同一の賃金を支給するという考え方です。

不合理な待遇差の解消を目的としており、2020年4月1日より労働者派遣法で、2021年4月1日よりパートタイム・有期雇用労働法で全面施行されています。

同一労働同一賃金に強制力はありますか?

同一労働同一賃金には強制力があります。パートタイム・有期雇用労働法と労働者派遣法により、不合理な待遇差は禁止されています。

違反した場合、労働局による助言・指導の対象となる可能性があり、さらに改善されない場合は勧告、企業名の公表などに至る場合もあるでしょう。

同一労働同一賃金に関するチェックリストなどはありますか?

同一労働同一賃金については、日本労働組合総連合会によるチェックリストがあります。

まとめ

同一労働同一賃金は、正規雇用労働者と非正規雇用労働者の不合理な待遇差を解消し、公正な労働環境を実現するための重要な制度です。2020年4月より労働者派遣法、2021年4月よりパートタイム・有期雇用労働法で全面施行されました。

要点を以下にまとめました。

- 待遇差は「基本給」「賞与」「各種手当」「福利厚生・教育訓練」の項目で判断される

- 待遇差の判断は職務内容、配置変更の範囲、その他の事情を考慮する

- 是正は待遇差の洗い出しと分析、就業規則や賃金体系の見直しの流れで行なう

- 派遣社員の場合、派遣会社が決定した方式に沿うが、派遣先企業には待遇情報の提供や教育訓練の実施などの義務がある

- 違反した場合、行政指導(助言・指導・勧告・企業名公表)の可能性がある

適切な対応により、労働紛争の防止だけでなく、従業員のモチベーション向上や優秀な人材の確保にもつながります。日本労働組合総連合会のチェックリストなどを活用し、段階的に是正を進めていきましょう。

【無料】派遣活用における法的な注意点とは?

人材確保の手法が多様化する中で、派遣採用を理解して活用するために、採用担当者なら知っておきたい基礎が学べます。

<この資料で分かること>

・派遣の法律違反を防ぐポイント

・禁止業務と派遣の3年ルール

・事前面接など禁止行為の対策