- 人材派遣の基本

派遣の意見聴取とは?実施時期や手順、聴取後の手続きを解説

派遣の意見聴取とは、派遣社員の受け入れ期間を延長する際に必要となる手続きのことです。

同一事業所での派遣社員の受け入れ期間は、労働者派遣法で原則3年までと定められていますが、適切な意見聴取を実施すると、3年を超えた派遣受け入れが可能になります。

本記事では、派遣における意見聴取の概要から3年ルールとの関係、実施時期とタイミング、一般的な手順、注意点まで詳しく解説します。

【無料】派遣雇用の契約形態と特徴を徹底比較

「派遣採用」にも契約形態によって、メリット・デメリットがあります。戦略的な人員計画を立てたい方は必読です。

<この資料で分かること>

・人材派遣の基本形態

・紹介予定派遣とは?

・採用担当が知っておくべき派遣のルール

目次

派遣における意見聴取とは

派遣における意見聴取とは、派遣先企業が派遣社員の受け入れ期間を、3年を超えて延長する際に必要となる手続きのことです。

労働者派遣法では、同一の事業所における派遣社員の受け入れ期間が、原則として最長3年までと定められています。

しかし、派遣先企業が継続して派遣社員を活用したい場合は、事業所の労働組合または過半数労働者代表の意見を聴くことで、3年を超える受け入れが可能となります。

この意見聴取は、労働者派遣法第40条の2第4項に基づく法的な手続きであり、派遣可能期間の抵触日の1ヶ月前までに実施しなければなりません。

派遣先は、派遣可能期間を延長しようとするときは、意見聴取期間に、厚生労働省令で定めるところにより、過半数労働組合等(当該派遣先の事業所に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者をいう。次項において同じ。)の意見を聴かなければならない。

引用:e-Gov法令検索『労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律』

適切に意見聴取を行うと、派遣先企業は法令を遵守しながら、必要な人材を継続的に確保できるでしょう。

意見聴取と3年ルールの関係

労働者派遣法の3年ルールとは、有期雇用派遣に関して、派遣先企業が派遣社員を受け入れられる期間を最長3年に制限するルールです。

2015年の労働者派遣法改正によって、派遣社員の安定した就業機会を支援するために、以下の規則が設けられました。

| 3年ルールに関する2つの規則 | 概要 |

| 事業所単位の期間制限 | 派遣先企業は同じ事業所で派遣社員自体を3年以上受け入れられない |

| 個人単位の期間制限 | 派遣社員個人は3年以上同じ組織で働けない |

意見聴取は「事業所単位の期間制限」を延長するために必要な手続きです。適切に行うために、まずは事業所単位と個人単位の期間制限を正しく把握しましょう。

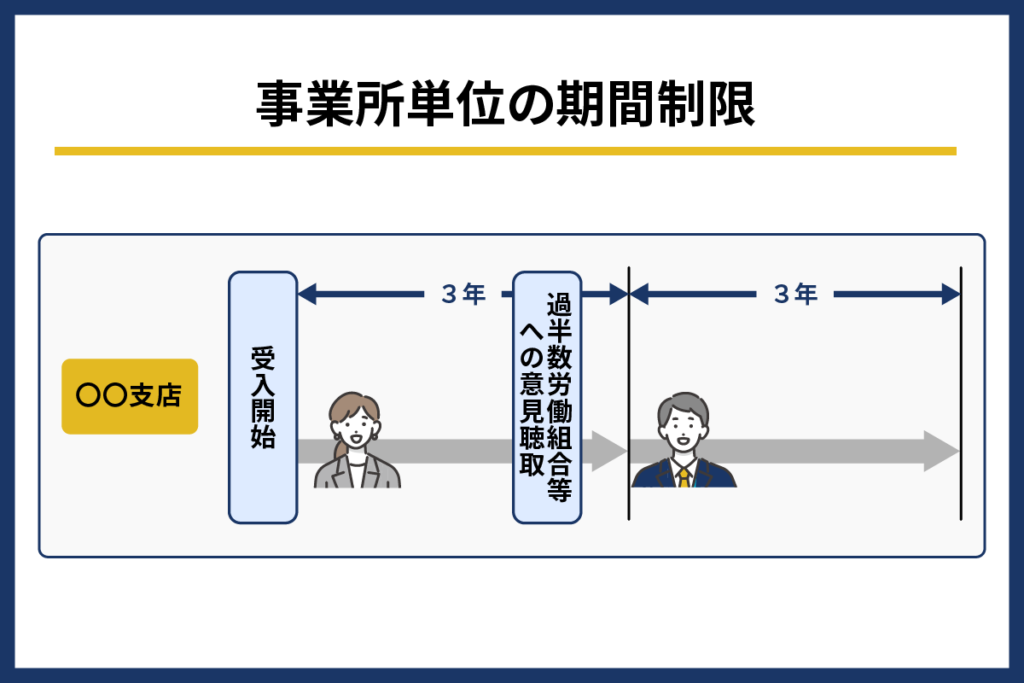

事業所単位の期間制限

事業所単位の期間制限とは、同一の事業所において派遣社員を受け入れられる期間の上限を定めたルールです。原則として、同一の事業所で有期雇用の派遣社員を受け入れられるのは最長3年間までとなっています。

事業所の定義については、以下3つの要件を満たす必要があります。

- 工場、事務所、店舗など場所的に独立していること

- 組織単位として人事・経理・指揮監督・働き方などがある程度独立していること

- 施設として一定期間継続するものであること

例えば、ある事業所で2025年10月1日から派遣社員の受け入れを開始した場合、原則として2028年9月30日までの3年間が受け入れ可能期間となります。この場合、2028年10月1日が「抵触日」となり、この日以降は有期雇用の派遣社員を新たに受け入れられません。

ただし、この3年間の期間制限は絶対的なものではありません。派遣先企業が過半数労働組合等への意見聴取を適切に行うことで、さらに最長3年間の延長が可能となります。

派遣における意見聴取は、この事業所単位の期間制限を延長するために必要な重要な手続きです。

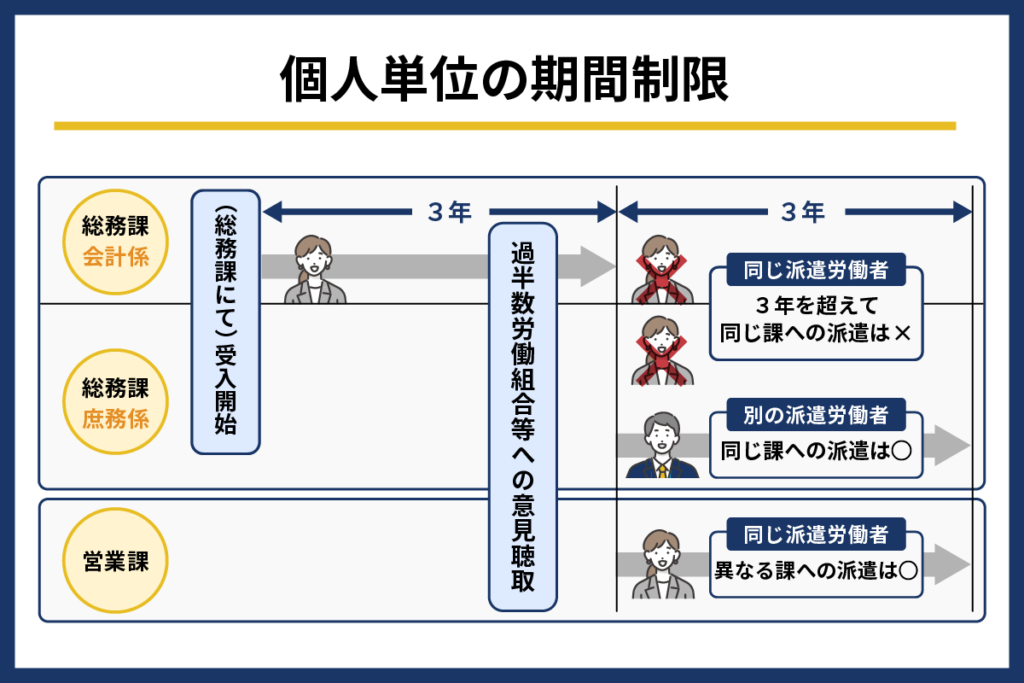

個人単位の期間制限

個人単位の期間制限とは、同一の派遣社員が同じ組織単位で就業できる期間を原則3年までとするルールです。この制限は、派遣社員個人に対して適用されます。

組織単位とは、以下の要件を満たすものを指します。

- 業務としての類似性や関連性があること

- 組織の長が業務配分や労務管理上の指揮監督権限を有すること

一般的には、「課」「グループ」などが組織単位として想定されます。

例えば、派遣社員のAさんが2025年10月1日から総務課で就業を開始した場合、2028年10月1日が個人単位の抵触日となり、それ以降は同じ総務課での受け入れはできません。

ただし、事業所単位の期間制限に対して適切な延長手続きを行ったうえで、Aさんを営業課など異なる組織単位に異動させれば、引き続き受け入れることが可能です。

3年ルールの例外ケース

3年ルールは、派遣社員の雇用形態や従事する業務によって適用されない場合があります。

以下のケースでは、3年を超えて派遣社員を受け入れることが可能です。

| 3年ルールの例外ケース | 詳細 |

| 派遣社員に関する例外 | ・無期雇用派遣:派遣会社と期間の定めのない雇用契約を締結している派遣社員 ・60歳以上の派遣社員:3年経過時点で60歳以上の派遣社員 |

| 業務に関する例外 | ・有期プロジェクト業務:明確な終了時期が定められたプロジェクトに従事する場合 ・日数限定業務:1ヶ月の業務日数が通常の労働者より相当程度少なく、かつ10日以下の業務に従事する場合 ・産休や育休等の代替業務:産前産後休業、育児休業、介護休業を取得する労働者の代替として勤務する場合 |

これらの例外に該当する場合は、派遣先企業は期間制限を気にすることなく、継続的に派遣社員を活用できます。

ただし、例外に該当するかどうかは個別の状況により判断が必要となるため、事前に派遣会社に確認することが重要です。

3年ルールについては以下の記事で詳しく解説していますので、あわせて参考にしてください。

意見聴取の実施時期とタイミング

労働者派遣法では、意見聴取の実施時期について明確な規定があり、この期限を守らなければ違法派遣となるリスクがあります。

実施時期だけでなく、正しい抵触日の考え方やタイミングを逃した場合のリスクも把握しておくと、スムーズに意見聴取を進められます。

いつまでに実施すべきか

意見聴取は、労働者派遣の役務を提供する開始日から、事業所単位の期間制限の抵触日より1ヶ月前の日までの間に行う必要があります。

ただし、派遣の開始直後ではなく、ある程度の期間が経過してから実施するのが望ましいとされています。これは、常用代替が生じていないかどうかを現場の労使が判断することが、意見聴取の目的であるためです。

また、意見聴取で意義が唱えられる可能性も考え、抵触日の1ヶ月前ギリギリではなく、余裕を持ったスケジュールでの計画が必要になります。

早すぎる実施では実態把握が不十分となり、遅すぎる実施では延長手続きに支障をきたす可能性があるため、適切なタイミングの見極めが大切です。

抵触日の考え方

抵触日とは、同じ事業所もしくは組織において、派遣社員を受け入れられる期間の制限を超過した日のことです。具体的には、派遣可能期間の最終日の翌日を指します。

この抵触日は、事業所単位の期間制限と個人単位の期間制限の両方に設定されます。

例えば、2025年4月1日から派遣社員を受け入れた場合、派遣受け入れ期間が終了するのは3年後の2028年3月31日です。抵触日は、その翌日である2028年4月1日となります。

なお、個人単位より事業所単位の期間制限のほうが早く到来する場合には、事業所単位の期間制限が優先されます。これは、そもそも事業所で派遣受け入れが可能な期間内でなければ、派遣社員は受け入れられないためです。

そのため、派遣先企業は事業所単位の抵触日到来前に過半数労働組合等に意見聴取を行い、その事業所の派遣可能期間を延長する手続きを完了しておく必要があります。

抵触日については、以下の記事も参考にしてください。

実施時期を逃した場合のリスク

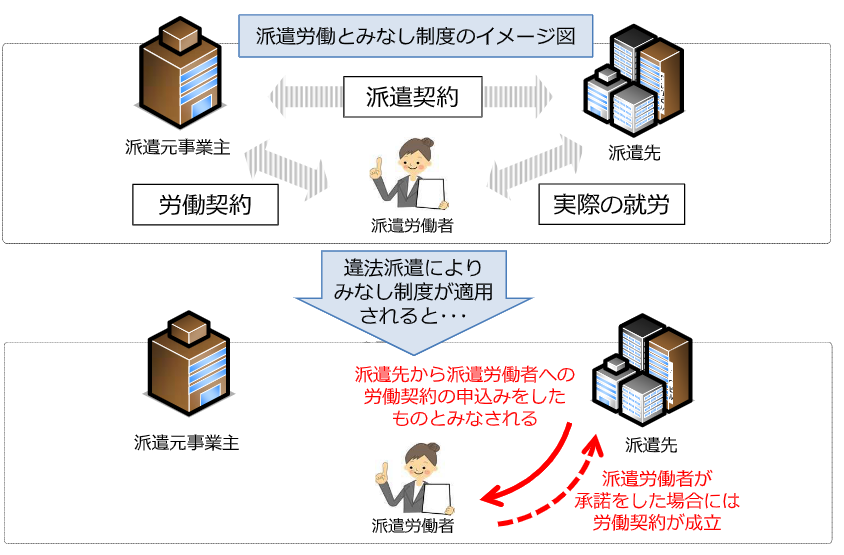

意見聴取をしたうえで適切な手続きを踏まなければ労働者派遣法違反となり、派遣先企業には是正のための指導や雇入れ勧告、社名の公表などが行われる可能性があります。

また、労働契約申込みみなし制度が適用される可能性もあるでしょう。

労働契約申込みみなし制度が適用されると、派遣先企業が派遣社員に対し、派遣会社と同一の労働条件で労働契約が申し込まれたものとみなされます。派遣社員がこの申し込みに応じた場合、派遣先企業は派遣社員を直接雇用しなければなりません。

つまり、意見聴取の実施時期を逃すと、本来は派遣社員として受け入れていた人材を、自社社員として雇用せざるを得ない状況に陥る可能性があります。

このような事態を避けるためにも、抵触日の1か月前までに確実に意見聴取を実施することが重要です。

引用:厚生労働省『派遣元事業主の皆さまへ|労働契約申し込みみなし制度の概要』

意見聴取の手順

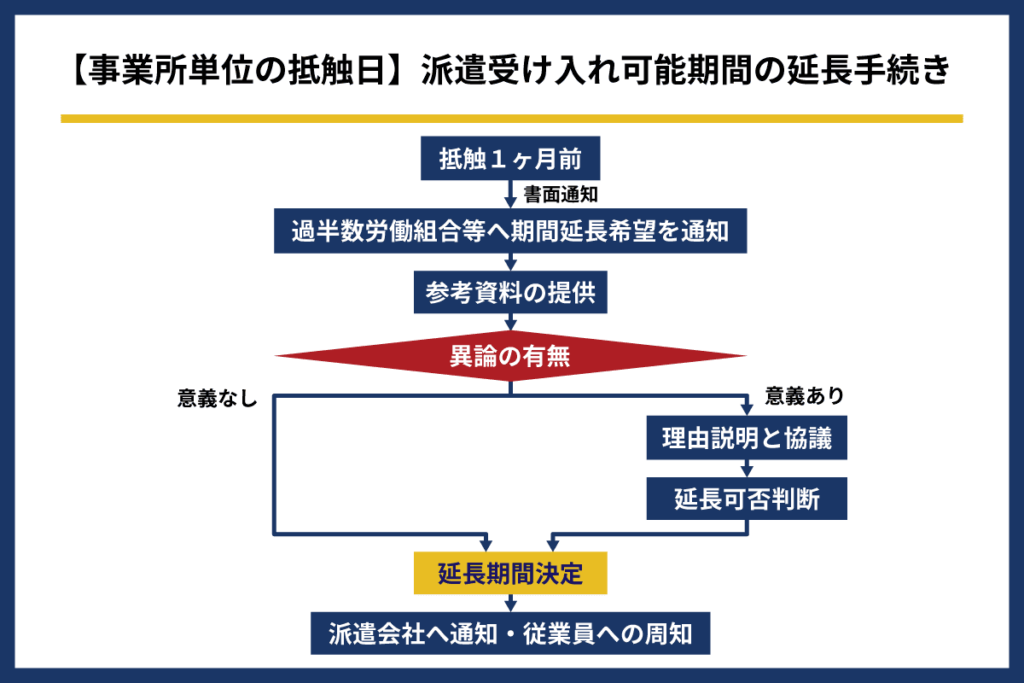

意見聴取は、派遣社員の受け入れ期間を延長するために必要な手続きです。派遣先企業は、法的要件を満たすために4つのステップに従って手続きを進める必要があります。

スムーズに進められるよう、一般的な手続きの流れを把握しましょう。

1. 過半数労働代表者または過半数労働組合に意見聴取を行う

まずは、事業所の過半数労働組合または過半数労働代表者への意見聴取を行います。

過半数労働組合とは、事業場で働く労働者の過半数で組織されている労働組合です。該当する組合がある場合は、その組合に対して意見聴取を行います。

一方、過半数労働代表者とは、労働者の過半数を代表する人です。企業は、以下2つの要件を満たす者を選出しなければなりません。

| 要件 | 内容 |

| 管理監督者でないこと | 労働基準法第41条第2号の「監督または管理の地位にある者」は対象外 |

| 民主的な選出方法であること | 投票、挙手などの民主的な方法によって選出 |

使用者による指名など、民主的でない方法で選出された場合は、意見聴取が行われていないものとみなされ、労働契約申込みみなし制度の対象となる可能性があります。

なお、意見聴取の際に提供する資料は、以下のとおりです。

- 派遣社員受け入れ開始以来の派遣社員数の推移

- 派遣先企業が無期雇用する労働者数の推移

- その他、意見形成の参考となる資料

また、過半数労働組合等が希望する場合は、部署ごとの派遣社員数や個々の派遣社員の受け入れ期間など、詳細情報の提供が望まれます。

2. 反対意見があった場合、理由説明と協議を行う

意見聴取の結果、過半数労働組合等から派遣期間の延長に対して異議が述べられた場合、派遣先企業は延長しようとする派遣可能期間の終了日までに、以下の事項について説明しなければなりません。

- 派遣可能期間の延長の理由と延長の期間

- 異議への対応方針

反対意見が出る背景には、派遣社員の業務内容や、労働環境に対する既存社員からの懸念がある場合があります。そのため、企業は単なる手続きとして処理するのではなく、これを機に職場環境を見直す良い機会と捉えて過半数労働組合等と真摯に対話を行うことが、長期的な労使関係の構築につながります。

3. 意見聴取の内容を記録・保存する

意見聴取を実施した後は、その内容を適切に記録し、保存することが法的に義務付けられています。保存期間は、事業所の抵触日から3年間です。

記録すべき項目は、以下の5つです。

- 過半数労働組合の名称または過半数労働代表者の氏名

- 過半数労働組合等への通知事項と通知日

- 過半数労働組合等から意見を聴いた日と当該意見の内容

- 過半数労働組合等に対して説明した内容

- 意見を聴いて延長しようとする派遣可能期間を変更した場合、その期間

これらの記録は、労働者派遣法に基づく適正な手続きが行われたことを証明する重要な書類です。

特に、意見聴取の際に反対意見が出た場合の説明内容や、派遣可能期間を変更した場合の記録は、後のトラブルを防ぐためにも詳細に残しておく必要があります。

4. 派遣会社への通知と事業所の社員への周知を行う

意見聴取後、延長期間が決定したら、派遣会社への通知と事業所の社員への周知という2つの重要な手続きを行います。

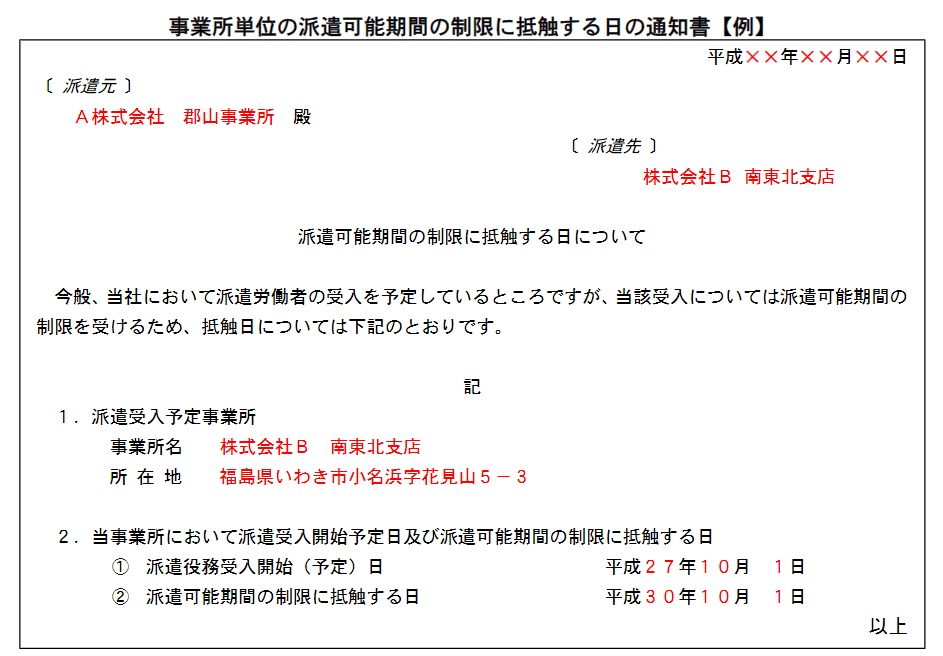

派遣会社への通知は、書面の交付等により行わなければなりません。通知書には「事業所名、所在地、具体的な就業場所、事業所単位の抵触日」を明記する必要があります。

FAXや電子メールでの送信も可能ですが、口頭による通知は認められていません。

通知書の例は、以下のとおりです。

引用:厚生労働省『事業所単位の派遣可能期間の制限に抵触する日の通知書【例】』

また、事業所の社員への周知については、意見聴取の結果を書面に記載し、延長しようとする派遣可能期間が終了した後3年間保存することが義務付けられています。

周知方法は、以下の方法から選択可能です。

- 各事業所の見やすい場所への提示

- 書面の交付

- 電子ファイルなどに記録したうえで各事業所の労働者が常時確認できる機器を設置

これらの手続きを適切に行うと、法令遵守と透明性の確保が可能となります。

意見聴取における注意点

派遣社員の受け入れ期間を延長する際の意見聴取には、事業所ごとに必要、過半数代表者は管理監督者以外から選出など、いくつか重要な注意点があります。

法令違反を防ぐための実務的な注意点を把握しましょう。

意見聴取は事業所ごとに必要

派遣先企業に複数の事業所がある場合、企業全体で一括して行うことはできません。意見聴取の手続きは、各事業所単位で実施する必要があります。

例えば、本社・東京支店・大阪支店の3つの事業所で派遣社員を受け入れている場合、それぞれの事業所で個別に意見聴取が必要です。

なお、事業所統合が行われた場合の取り扱いについては、統合前の各事業所の中で最も早い抵触日が新事業所に適用されます。2023年4月1日に受入が開始したA支店と2024年4月1日に受入が開始したB支店が統合してC支店となった場合、C支店の抵触日はA支店を基準とした2026年4月1日となります。

意見聴取せずに延長手続きするのは違法

労働者派遣法では、派遣受け入れ期間の延長手続きにおいて意見聴取は必須要件です。意見聴取を行わずに3年を超えて派遣社員を受け入れることは、法令違反に該当します。

特に注意すべきは、「うっかり忘れていた」「知らなかった」といった理由は通用しないという点です。派遣先企業には、法令を遵守する責任があり、意見聴取の実施は派遣先の義務として明確に定められています。

そのため、派遣社員の受け入れにおいては、抵触日管理やスケジュール管理、責任者の明確化(派遣先責任者)などの体制整備が不可欠になります。

過半数代表者は管理監督者以外から選出

労働基準法第41条2号で規定される「監督若しくは管理の地位にある者」は、過半数代表者になることができません。

管理監督者とは、労働条件の決定やその他の労務管理について、経営者と一体的な立場にある人です。具体的には、部長や工場長など、経営方針の決定に参画し、労務管理上の指揮監督権限をもつ立場の人が該当します。

管理監督者が過半数代表者になれない理由は、以下のとおりです。

- 経営者サイドに立つ立場であり、一般労働者の意見を代表するのに不適切であるため

- 労働者全体の利益を公正に代表することが困難であるため

- 労使間の適切な意見交換を阻害する可能性があるため

特に、社内で管理監督者として残業代の支給対象から除外されている労働者については、労働者代表としての適格性がないと判断されます。

過半数代表者を選出する際は、一般の労働者の中から、投票や挙手などの民主的な方法により選出することが必要です。企業が指名したり、役職者が自動的に就任したりすることは認められません。

流れとしては、事業所の全従業員に告知文を掲示・回覧し、立候補者を募ったうえで、投票や挙手によって信任を得るといったプロセスが一般的です。

適切な過半数代表者の選出は、意見聴取の有効性を確保するために不可欠な要件となります。

意見聴取に関してよくある質問

派遣における意見聴取について、よくある質問をまとめました。適切に手続きを進められるよう、実務上の疑問を解消しましょう。

意見聴取とはどういう意味ですか?

意見聴取とは、他の人から考えや見解を聞き取ることを意味します。

派遣においては、派遣先企業が派遣社員の受け入れ期間を延長する際に、事業所の従業員の過半数で組織する労働組合または過半数代表者から意見を聞くことを指します。

意見聴取せずに派遣可能期間を延長した場合はどうなりますか?

意見聴取せずに派遣可能期間を延長すると違法となり、労働契約申込みみなし制度が適用されます。

厚生労働省の「労働者派遣事業関係業務取扱要領」では、以下の場合も実質的に意見聴取が行われていないものと同視されると明記されています。

- 使用者の指名等により過半数代表者を選出した場合

- 派遣可能期間の延長手続のための代表者選出であることを明らかにせずに選出した場合

- 管理監督者である場合(管理監督者でない者に該当する者がいない事業所を除く)

過半数代表者を選出する際は、このような点にも注意が必要です。

事業所抵触日が来る前に行う意見聴取に活用できるフォーマットはありますか?

事業所抵触日が来る前に行う意見聴取に活用できるフォーマットとしては、厚生労働省で様式例が出されています。

▶厚生労働省『派遣可能期間の延長についての意見聴取に係る通知書』

▶厚生労働省『意見書(意見聴取の回答)』

また、手続き後の派遣社員への通知、事業所の社員への周知に活用できるフォーマットもあります。

▶厚生労働省『延長後の派遣可能期間の制限に抵触する日の通知』

▶厚生労働省『労働者への周知(派遣期間の延長)』

まとめ

派遣の意見聴取は、派遣社員の受け入れ期間を3年を超えて延長するために必要な手続きです。

派遣先企業は、事業所単位の抵触日の1ヶ月前までに、労働組合または過半数労働者代表に対して、意見を聴取しなければなりません。

意見聴取には、事業所ごとに必要、過半数代表者は管理監督者以外から選出など、いくつかの注意点があります。派遣先企業の担当者は、派遣法の規定を正しく理解し、適切な時期に意見聴取を実施することが求められます。

意見聴取をはじめとする派遣関連の手続きは複雑で、抵触日の管理など、担当者には大きな負担がかかるでしょう。

ビースタイルスマートキャリアでは、各企業様の状況を深く理解した営業担当が、抵触日管理から各種手続きのご案内まで、法令を遵守した円滑な派遣活用を全面的にサポートします。派遣に関するお悩みやご相談は、ぜひお気軽にお問い合わせください。

【無料】派遣雇用の契約形態と特徴を徹底比較

「派遣採用」にも契約形態によって、メリット・デメリットがあります。戦略的な人員計画を立てたい方は必読です。

<この資料で分かること>

・人材派遣の基本形態

・紹介予定派遣とは?

・採用担当が知っておくべき派遣のルール