- 人材派遣の基本

人材派遣の料金相場は?内訳や派遣料金を抑えるポイントを紹介

人材派遣は、企業における人手不足の解消や業務効率化に有効な手段として、広く活用されています。

しかし、その料金体系や相場については不明確な部分も多く、初めて利用する企業は戸惑うことも多いでしょう。

派遣料金は複数の項目で構成されているため、提示された派遣料金が適切かを判断するには、その内訳を理解することが重要です。

本記事では、派遣料金の内訳や相場、派遣料金を抑えるポイントを詳しく解説します。

【無料お役立ち資料】

5分でわかる「派遣のマージン率」と費用内訳

「派遣料金は高すぎる?それとも妥当?」

その判断には、マージン率の正しい理解が不可欠です。

マージン率の基本概念、費用の内訳、なぜ必要なのかを図解で整理。まず“正しく理解”して、いまの派遣料金が妥当かを自信を持って判断できるように。PDF

ガイドで重要ポイントを一枚に凝縮。

担当者が実務で即活用できるガイドです。

目次

人材派遣における派遣料金相場

厚生労働省の「令和5年度 労働者派遣事業報告書の集計結果(速報)」によると、2023年度における派遣料金(8時間換算)の相場は25,337円です。この料金は、派遣先企業が派遣会社に支払う額になります。

人材派遣の平均単価は全体的に上昇傾向にあり、2023年度においても対前年度比が1.7%増加しています。

その理由として考えられるのが、最低賃金の引き上げ、「同一労働同一賃金」の影響などです。

「同一労働同一賃金」とは、同じ仕事をする従業員に対して、雇用形態に関わらず不合理な待遇差を設けることを禁止する考え方です。派遣社員の待遇が改善されていることも、平均単価上昇の要因と考えられています。

なお、職種別で見た派遣料金相場は、以下のとおりです。

| 職種 | 派遣料金相場(8時間換算) |

| 全業務平均 | 25,337円 |

| 一般事務従事者 | 17,578円 |

| 営業・販売事務従事者 | 18,813円 |

| 製品製造・加工処理従事者 | 16,452円 |

参考:厚生労働省『令和5年度 労働者派遣事業報告書の集計結果(速報)p.7』

人材派遣の料金は、派遣社員のスキルや経験、職種、勤務地、派遣会社のマージン率などによっても変動します。

例えば、専門的なスキルや知識が求められるエンジニアやIT関連の職種、高い語学力を必要とする通訳などは、一般的な事務職と比べて派遣料金が高くなるでしょう。

また、地域によっても相場に違いがあり、東京は東海・関西と比較して高くなる傾向があります。

職種別の適正時給が分かる資料を無料でお届け

上記で紹介した時給相場はあくまで目安です。実際には、職種やエリア、スキルレベルによって適正時給は大きく異なります。

2026年の市場予測データでは、職種別・エリア別の「勝てる時給ライン」を詳しく解説しています。採用成功のカギとなる適正時給を把握するために、ぜひご活用ください。

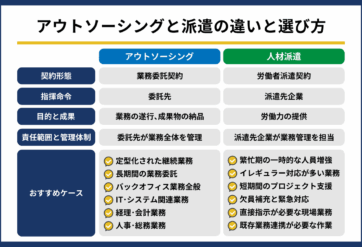

人材派遣にかかる料金の種類は?

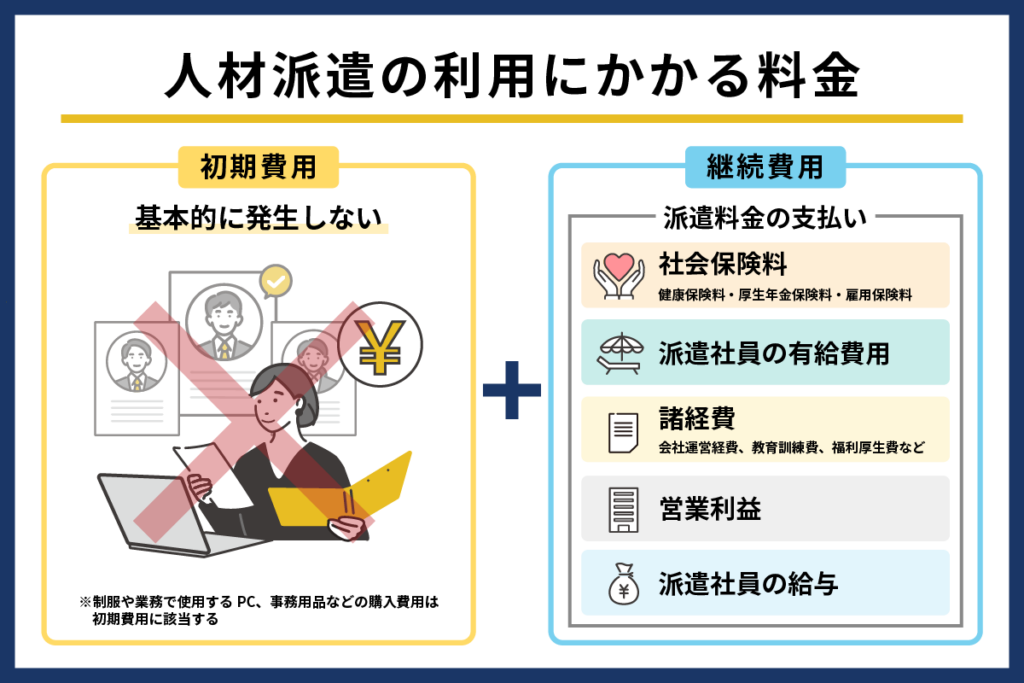

人材派遣を利用する際、派遣先企業は派遣会社に対して派遣料金を支払います。派遣料金には、派遣会社を通して派遣社員に支払われる給与だけでなく、さまざまな費用が含まれています。

人材派遣を利用する際にかかる料金は、大きく分けて初期費用(イニシャルコスト)と継続費用(ランニングコスト)の2種類です。

初期費用(イニシャルコスト)

初期費用とは、派遣社員の就業開始までに発生する費用のことです。

人材派遣を利用する際の初期費用は、正社員やアルバイトを採用する「直接雇用」より安く抑えられます。

直接雇用の場合、求人広告の掲載費用や採用イベントへの参加費用、応募書類の選考にかかる人件費など、採用にかかる諸経費が初期費用として発生します。

一方、人材派遣では、派遣会社が採用した派遣社員を受け入れる流れとなるため、採用にかかる諸経費が発生しません。派遣会社への契約金や着手金なども不要な場合が多いでしょう。

そのため、人材派遣は直接雇用と比較すると初期費用が安く済む傾向があります。

ただし、派遣社員が着用する制服や業務で使用するPC、事務用品など、就業に必要な備品を新たに準備する場合には、これらの購入費用が初期費用として発生します。

継続費用(ランニングコスト)

継続費用とは、派遣社員を受け入れ続ける際に発生する費用のことです。

派遣社員と雇用契約を締結するのは、派遣会社です。派遣先企業は派遣会社と派遣契約を締結し、その契約に基づき、派遣社員の労働時間に応じた派遣料金が請求されます。

請求方法は派遣会社との契約内容によって異なるでしょう。

【無料お役立ち資料】

5分でわかる「派遣のマージン率」と費用内訳

「派遣料金は高すぎる?それとも妥当?」

その判断には、マージン率の正しい理解が不可欠です。

マージン率の基本概念、費用の内訳、なぜ必要なのかを図解で整理。まず“正しく理解”して、いまの派遣料金が妥当かを自信を持って判断できるように。PDF

ガイドで重要ポイントを一枚に凝縮。

担当者が実務で即活用できるガイドです。

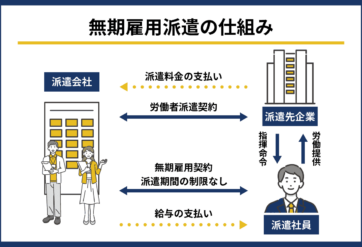

人材派遣の派遣料金の内訳

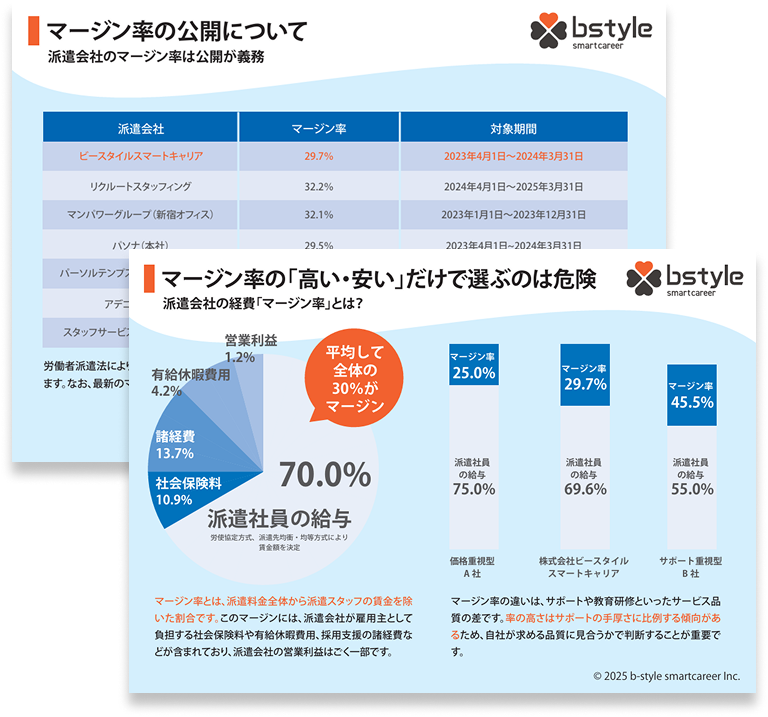

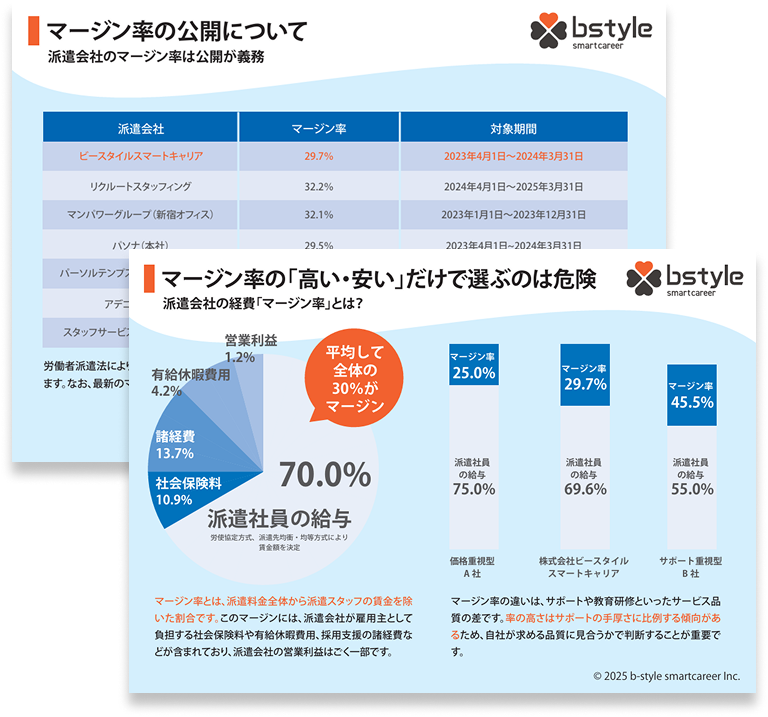

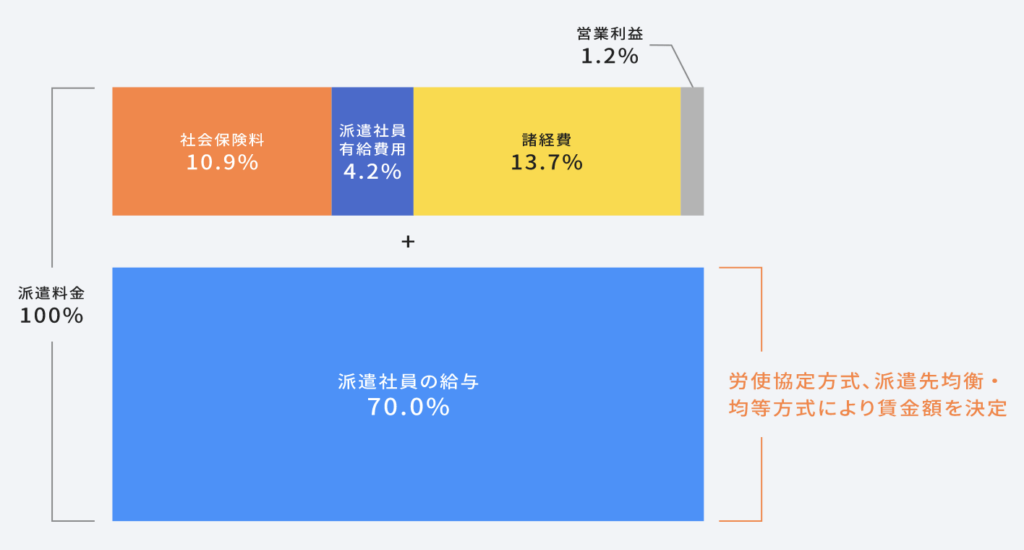

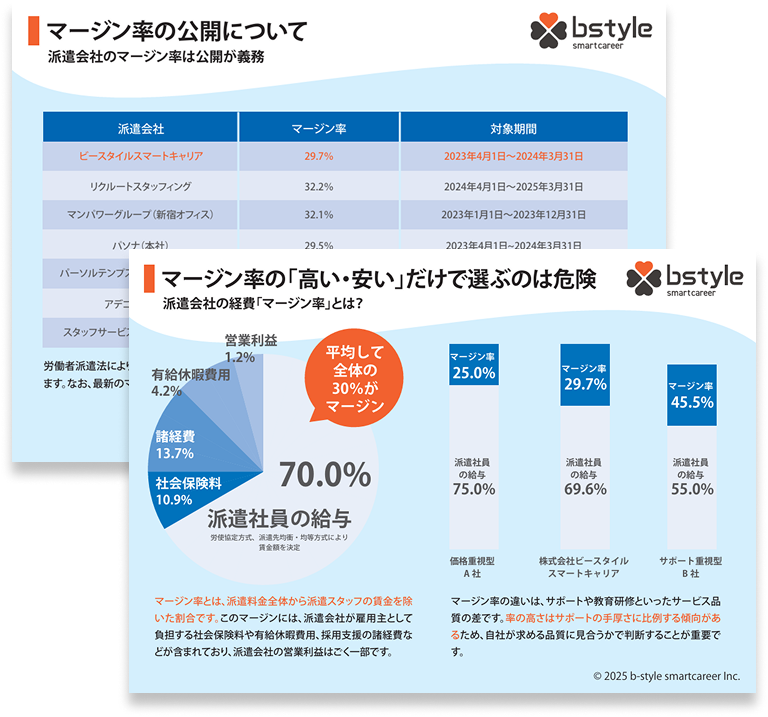

派遣料金の内訳は派遣会社によって異なりますが、大きくは派遣社員の給与と派遣会社のマージンに分けられます。

引用:一般社団法人 日本人材派遣協会『データ』

多くの派遣会社では、派遣料金のうち約70%が派遣社員の給与で、残り約30%がマージンです。マージンには、以下のような項目が含まれています。

- 社会保険料(健康保険料・厚生年金保険料・雇用保険料)

- 派遣社員の有給費用

- 諸経費(会社運営経費、教育訓練費、福利厚生費など)

- 営業利益

派遣料金にかかるマージン率は派遣会社によって異なるため、事前に確認しておくことが重要です。

派遣社員の給与

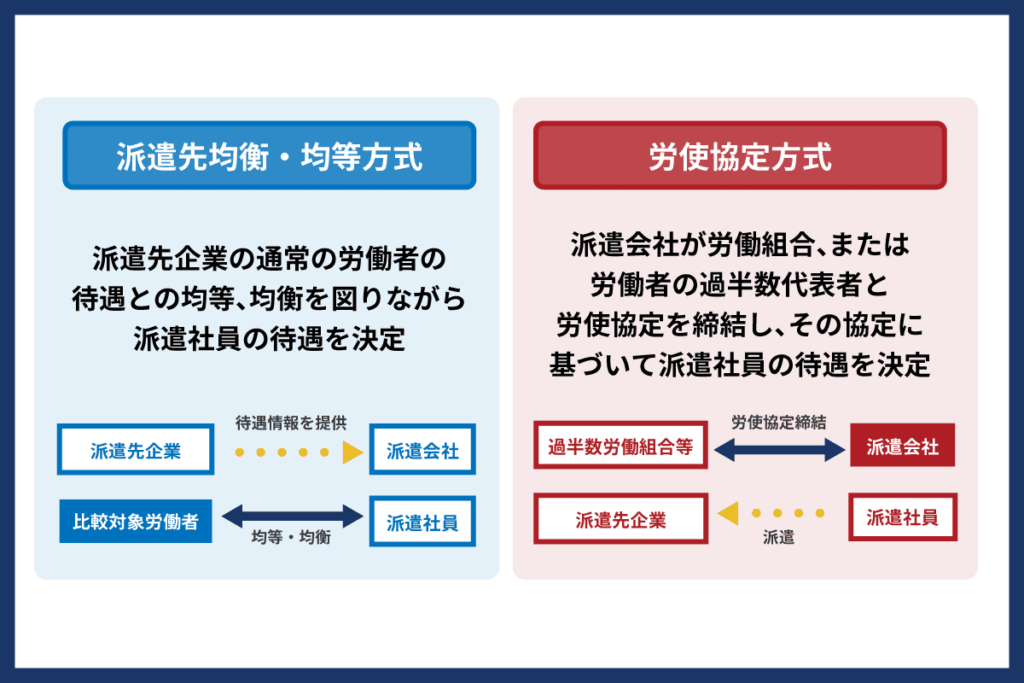

派遣料金のうち約70%が派遣社員の給与に当たります。派遣社員の給与の決め方は、派遣先均衡・均等方式か労使協定方式、いずれかを使用します。

| 方式 | 特徴 |

| 派遣先均衡・均等方式 | ・派遣先企業の通常の労働者の待遇との均等、均衡を図りながら派遣社員の待遇を決定 ・派遣先企業で同種業務を担当している通常の労働者と同等の待遇(賃金・賞与・福利厚生など)にする |

| 労使協定方式 | ・派遣会社が労働組合、または労働者の過半数代表者と労使協定を締結し、その協定に基づいて派遣社員の待遇を決定 ・同一地域、同種業務に従事する一般労働者の平均賃金以上にする |

派遣先均等・均衡方式の場合、派遣先企業は比較対象の自社従業員の待遇情報を派遣会社に伝える必要があります。これにより、派遣先企業の社員と派遣社員が同等の待遇になります。

一方、労使協定方式は、地域ごとの一定水準以上で派遣社員の給与が保証される方式です。とはいえ、派遣先企業の給与水準によっては他の社員より低い場合があります。

マージン

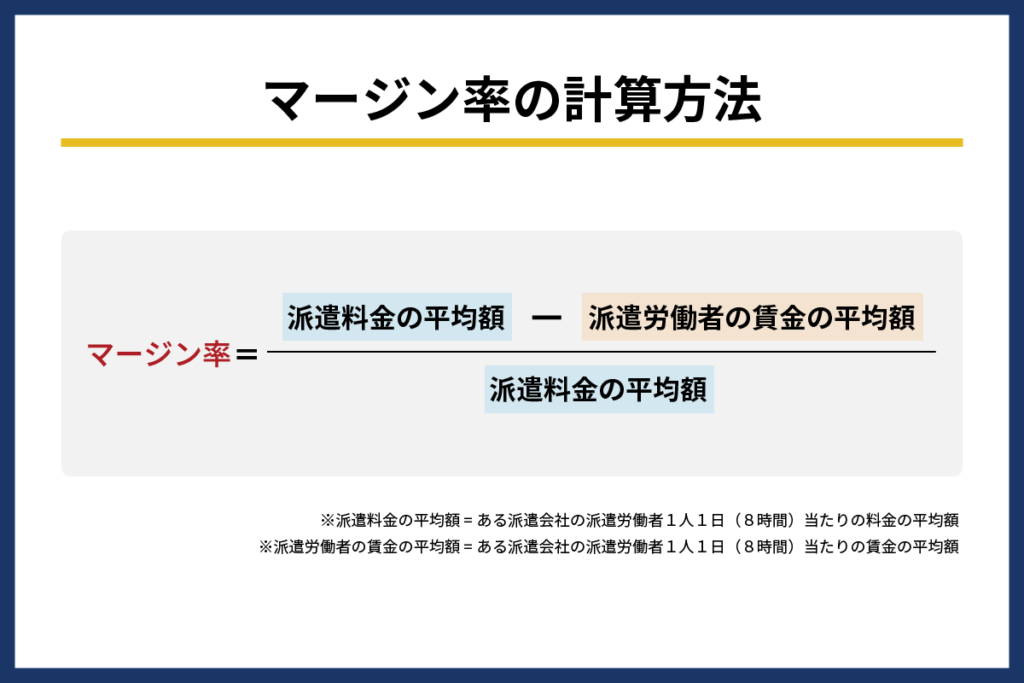

派遣料金のうち派遣社員に支払われる給与以外の項目がマージンで、派遣料金全体に占めるマージンの割合をマージン率といいます。

マージン率の平均は約30%といわれていますが、マージンには社会保険料や教育訓練費などが含まれているため、マージン率が低いほど良いというわけではありません。厚生労働省でも以下のように示しています。

マージンには、福利厚生費や教育訓練費なども含まれていますので、マージン率は低いほどよいというわけではなく、その他の情報と組み合わせて総合的に評価することが重要です。

引用:厚生労働省『派遣労働者・労働者の皆様』

マージン率が高ければ教育体制が充実している、派遣社員の定着率が高いなど、派遣先企業にもプラスの影響が出る可能性があります。

マージン率は、派遣会社が受け取る派遣料金全体における給与以外の項目で算出され、派遣社員ごとの派遣料金から算出されるわけではありません。計算方法は以下のとおりです。

| マージン率=(派遣料金の平均額-派遣社員の賃金の平均額)÷派遣料金の平均額 |

※派遣料金の平均額=ある派遣会社の派遣社員1人1日8時間当たりの料金の平均額

※派遣社員の賃金の平均額=ある派遣会社の派遣社員1人1日8時間当たりの賃金の平均額

例えば、派遣料金の平均額が20,000円 / 日、派遣社員の賃金の平均額が14,000円 / 日の場合、マージン率は30%です。

なお、マージン率について、派遣会社はインターネットなどを通して公開するよう義務付けられています。

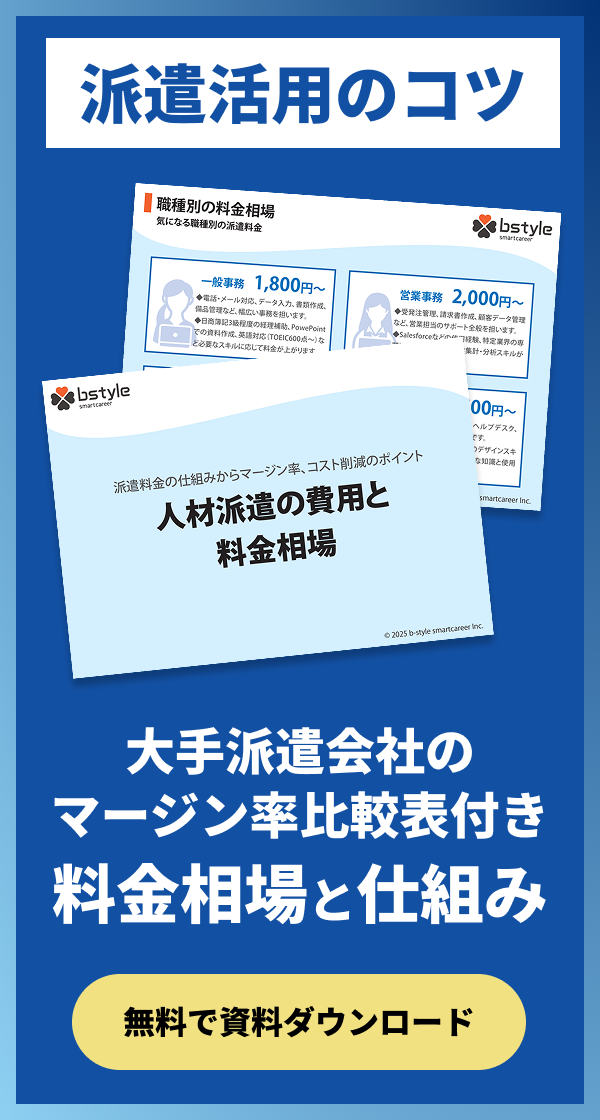

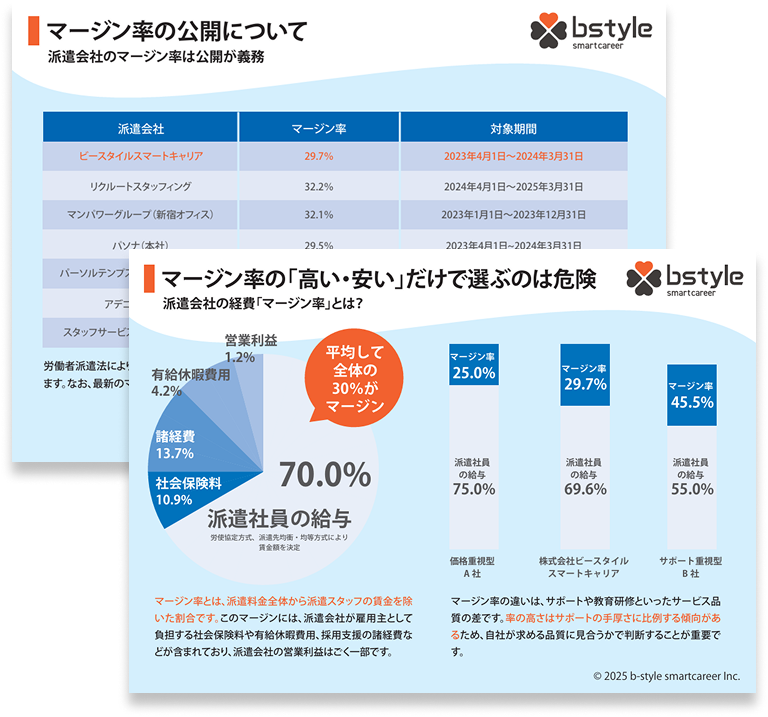

大手派遣会社のマージン率一覧

大手派遣会社のマージン率を以下の表でまとめました。

マージン率の計算単位(全社・拠点ごと)は派遣会社によって異なるため、ここでは各派遣会社の全社、または拠点のマージン率を紹介しています。

| 派遣会社 | マージン率 | 対象期間 |

| ビースタイル スマートキャリア | 29.7% | 2023年4月1日~2024年3月31日 |

| リクルートスタッフィング(本社) | 32.2% | 2024年4月1日〜2025年3月31日 |

| マンパワーグループ(新宿オフィス) | 32.1% | 2023年1月1日〜2023年12月31日 |

| パソナ(本社) | 29.5% | 2023年4月1日〜2024年3月31日 |

| エスプールヒューマンソリューションズ(新宿本社) | 30.7% | 2022年12月1日〜2023年11月30日 |

| パーソルテンプスタッフ(渋谷オフィス) | 30.7% | 2023年4月1日〜2024年3月31日 |

| ウィルオブ・ワーク(池袋支店) | 27.6% | 2023年4月1日〜2024年3月31日 |

| アデコ(首都圏1) | 15.2% | 2023年1月1日〜2023年12月31日 |

| ランスタッド(新宿事業所) | 34.9% | 2023年4月1日〜2024年3月31日 |

| スタッフサービス(新宿第一オフィス) | 25.8% | 2023年4月1日〜2024年3月31日 |

マージン率については、以下の記事でも詳しく解説しています。

自社雇用(正社員)と人材派遣(派遣社員)のコスト比較

自社雇用(正社員)と人材派遣(派遣社員)のコストを比較した場合、以下のような違いがあります。

| 自社雇用 | 人材派遣 | |

| 採用費用 | 必要 | 不要 |

| 教育費用 | 必要 | 必要に応じる |

| 給与 | 企業や雇用形態などにより異なる | 派遣料金の70.0% |

| 社会保険料 | 必要 | 派遣料金の10.9% |

| 有給費用 | 必要 | 派遣料金の4.2% |

| 派遣会社への諸経費 | 不要 | 派遣料金の13.7% |

| 賞与、各種手当 | 状況により異なる | 不要 |

人材派遣では、派遣社員が決定するまでに費用はかかりません。一方、自社雇用では採用費や教育費がかかります。

また、継続費用では人材派遣では派遣会社への諸経費がかかり、自社雇用では賞与や各種手当などが発生するでしょう。

ビースタイルスマートキャリアでは、安定感のあるハイスキル人材を、必要な日数・時間だけご依頼いただけます。無駄のない人材活用により、コスト削減効果が期待できます。

以下の事例では、最適な人材を新卒社員の給与と同等、もしくはそれ以下のコスト負担で導入できました。派遣期間を経て、直接雇用に至っています。

もともと短期だったものの、知識の範囲が広いうえ処理能力も高く、新しく一から育成するより継続雇用のほうが合理的だと判断されたそうです。

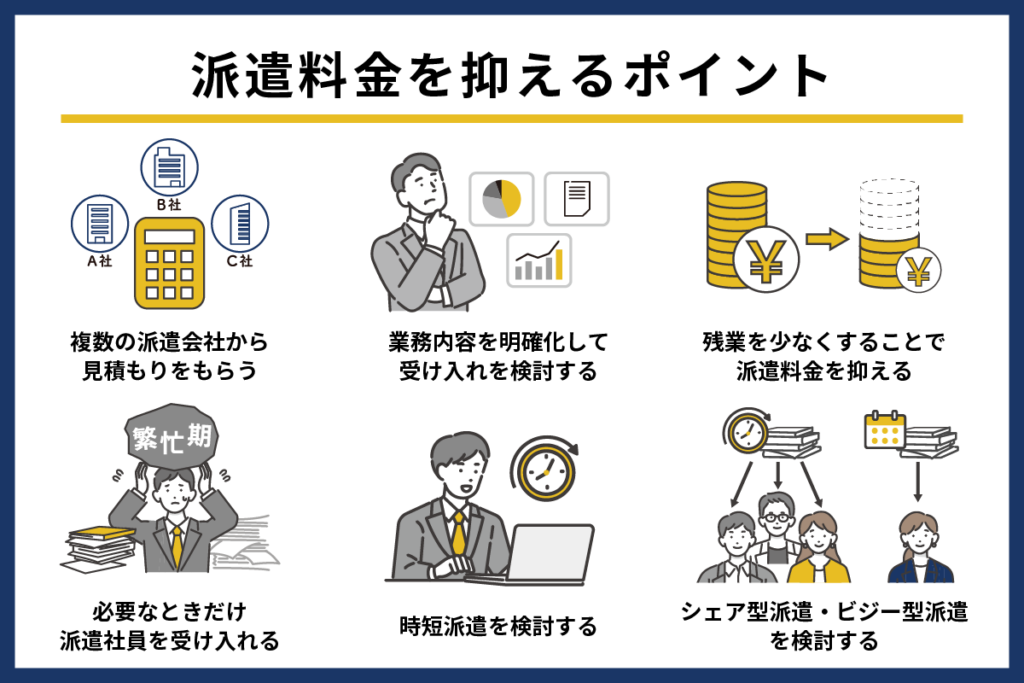

人材派遣にかかる料金を抑えるポイント

人材派遣を利用する際、コストを抑えることは多くの企業にとって重要な課題です。

派遣料金を効果的に抑えるためのポイントは以下のとおりです。

- 複数の派遣会社から見積もりをもらう

- 業務内容を明確化して受け入れを検討する

- 残業を少なくすることで派遣料金を抑える

- 必要なときだけ派遣社員を受け入れる

- 時短派遣を検討する

- シェア型派遣・ビジー型派遣を検討する

- 従業員全員がコスト意識をもつ

それぞれ解説しますので、さまざまな方法を検討して取り入れてみましょう。

応募不足やコスト高騰の対策はできていますか?

求人倍率の上昇や時給相場の高騰により、人手不足はさらに深刻化すると予測されています。後手に回らないためには、今から市場トレンドを把握し、採用戦略を見直すことが重要です。

2026年の市場予測データでは、応募を増やすための「リモートワーク頻度」の明記方法や、採用成功のカギとなる「40~50代」即戦力層の活用方法など、具体的な対策を解説しています。

複数の派遣会社から見積もりをもらう

派遣会社によって料金設定は異なるため、複数の会社から見積もりをとると、最適な条件を見つけやすくなります。

見積もり依頼の際は、以下のポイントを考慮しましょう。

- 必要な情報を明確に伝える(業務内容、必要なスキル、勤務時間、期間、特殊な条件や要望など)

- 公平に比較できるよう、すべての派遣会社に同じ条件で依頼する

- 各派遣会社の得意分野を事前にリサーチし、希望する職種や年齢を得意とするところに依頼する

複数の見積もり書を持っていると、派遣料金を交渉する余地が生まれます。

例えば、A社の見積もりがB社より高い場合、A社に対してB社の見積もりを提示しながら、価格交渉できるでしょう。

ただし、派遣会社を選ぶときは、派遣料金だけでなく派遣社員の質や派遣会社のサポート体制なども考慮に入れ、総合的に判断することが重要です。

【無料お役立ち資料】

5分でわかる「派遣のマージン率」と費用内訳

「派遣料金は高すぎる?それとも妥当?」

その判断には、マージン率の正しい理解が不可欠です。

マージン率の基本概念、費用の内訳、なぜ必要なのかを図解で整理。まず“正しく理解”して、いまの派遣料金が妥当かを自信を持って判断できるように。PDF

ガイドで重要ポイントを一枚に凝縮。

担当者が実務で即活用できるガイドです。

業務内容を明確化して受け入れを検討する

派遣料金を抑えるためには、派遣社員に求める業務内容を明確にし、業務内容のレベルに合ったスキルをもつ人材を受け入れることが重要です。

特に、業務内容のレベルより派遣社員のもつスキルが過度に高いオーバースペックな状態は、コストの浪費につながりやすいでしょう。

この状態を避けるために、以下のポイントを意識することが重要です。

| ポイント | 具体例 |

| 派遣社員に任せる業務の内容を細かく分析し、具体的なタスク、必要なスキルレベル、期待される成果を明確にする | 「データ入力」という大まかな業務ではなく、「1日500件のExcelデータ入力、基本的な関数の使用」といった具体的な内容を定義する |

| 分析した業務内容に基づき、必要最低限のスキル要件を設定する | 資格保持者を求めるのであれば、一般的なレベルとされる「MOSのスペシャリスト」にする |

このように業務内容を明確化し、適切なスキルレベルの人材を選定しておくと、コスト効率の良い人材派遣の活用が可能になります。

残業を少なくすることで派遣料金を抑える

残業を少なくできると、派遣料金を抑えることが可能です。

派遣社員が残業した場合、一般的には派遣料金をもとに割り増し額が計算されます。そのため、派遣社員と直接雇用社員の本人時給が同じ場合でも、以下のように派遣社員にかかる費用のほうが高くなる場合があります。

| 派遣料金 | 通常社員 | |

| 単価 | 2,000円 | 1,400円 |

| 時間外労働(25%割り増し) | 500円 | 350円 |

| 休日労働(35%割り増し) | 700円 | 490円 |

| 深夜労働(25%割り増し) | 500円 | 350円 |

さらに、派遣料金は請求金額に対して消費税もかかります。そのため、残業を減らせると、派遣料金全体を抑える効果が期待できるでしょう。

なお、派遣社員に法定労働時間を超えて残業を命じる場合、派遣会社と派遣社員が36(サブロク)協定を結んでいる必要があります。

36協定とは、労働基準法第36条に基づく、企業が従業員に残業や休日労働をさせる場合に、使用者と従業員の間で締結する協定のことです。人材派遣においては、派遣社員の雇用主である派遣会社が届出・締結します。

そもそも雇用契約によっては、残業させられない場合もあるため、派遣社員に残業を求める場合は事前に派遣会社に確認が必要です。

派遣社員の残業については、以下の記事も参考にしてください。

必要なときのみ派遣社員を受け入れる

繁忙期など、必要なときのみに限定して派遣社員を受け入れると、派遣料金の負担を抑えられます。

更新期間が長い派遣社員や無期雇用の派遣社員の場合、閑散期でも雇用し続けなければいけないケースが発生しやすく、派遣料金の負担が大きくなりがちです。

繁忙期の短期間のみ派遣社員を受け入れるなどの対応を取ることで、必要期間以上の契約を防ぎ、派遣料金を抑えやすくなります。

契約期間が短い派遣社員は、派遣先企業が受け入れやすいことから、派遣会社にも派遣社員の就業機会を増やせるなどのメリットがあります。

そのため、派遣会社は契約期間の短い派遣社員を積極的に紹介する傾向にあり、派遣先企業の派遣料金を抑えられる機会は多いといえるでしょう。

時短派遣(時短勤務)を検討する

時短派遣(派遣の時短勤務)とは、フルタイムではなく時短勤務の派遣社員を活用する方法で、派遣料金を抑えつつ、必要な業務を効率的にこなせます。

例えば、1日4時間や6時間など、フルタイムより短い時間で必要な業務をカバーすることで、無駄な人件費を削減し、コスト効率を高められます。

また、ハイスキルな業務の場合、派遣料金が高額になりがちです。その場合は、時短派遣の人材を採用すると短時間でも高い生産性を発揮でき、フルタイム勤務と同等以上の成果を期待できます。

時短派遣については、以下の記事でも詳しく解説しています。あわせてご覧ください。

シェア型派遣・ビジー型派遣を検討する

シェア型派遣とビジー型派遣を活用すると、派遣料金を抑える効果が期待できます。

シェア型派遣は複数のパートタイム派遣社員で、フルタイム勤務者1人分の工数を担当する方法です。

一方、ビジー型派遣は月次で変動する業務量に応じて、派遣社員を活用する方法です。業務工数が増加するタイミングで追加人員を配置し、それ以外は必要最低限の派遣社員を配置します。

それぞれ、以下のようなメリットがあります。

| シェア型派遣 | ビジー型派遣 |

| ・扶養枠内での就業を希望する人が多く、時給相場がフルタイム希望者より低くなりやすい ・社会保険の加入資格や福利厚生の利用資格がない場合、これらの費用が必要ない | ・繁忙期以外は必要最低限の人員で運営できるため、人件費を抑えられる ・あらかじめ月の繁閑期や定例業務、イベントなどが決まっている職種で運用しやすい |

また、常時必要な業務にはシェア型派遣を利用し、繁忙期の追加業務にはビジー型派遣を活用する方法もあります。

シェア型派遣とビジー型派遣を組み合わせると、さらに効果的な人材活用が可能になります。

ビジー型派遣については、以下の記事も参考にしてください。

従業員全員がコスト意識をもつ

従業員一人ひとりがコスト削減を意識することも重要です。

物品面のコストだけでなく、整理整頓や役割分担など作業効率を上げようと工夫することで、無駄なコストが生じにくくなります。

残業の削減とともに、派遣料金全体を抑えられる可能性もあるでしょう。さらに、派遣社員も働きやすい環境を構築できます。

人材派遣の料金相場に関してよくある質問

人材派遣の料金相場に関しては、さまざまな質問が聞かれます。

この章では、派遣社員1人を受け入れた場合の費用目安や、残業代の支払い元について解説します。

派遣社員1人を受け入れた場合、どのくらいの費用がかかりますか?

厚生労働省の「令和5年度 労働者派遣事業報告書の集計結果(速報)」によると、2023年度における派遣料金(派遣先企業が派遣会社に支払う額)の相場は、8時間換算で25,337円です。職種や地域によっても費用は異なります。

派遣社員の残業代は誰が払いますか?

残業代は、通常の給与と同様に、派遣会社が派遣社員へ支払います。派遣先企業が直接、派遣社員に支払うことはありません。

ただし、派遣先企業は、派遣会社に対して残業代相当額を上乗せした派遣料金を支払います。派遣料金に加算される形で請求されるでしょう。

まとめ

厚生労働省の「令和5年度 労働者派遣事業報告書の集計結果(速報)」によると、2023年度における派遣料金(8時間換算)の相場は25,337円です。この料金は、派遣先企業が派遣会社に支払う額になります。

人材派遣の料金は、派遣社員のスキルや経験、職種、勤務地、派遣会社のマージン率などによっても変動します。

派遣料金には派遣社員の給与や社会保険料が含まれているため、相場より安ければ良いというわけではありません。

派遣会社を探すときは、派遣料金とあわせて派遣社員のスキルや派遣会社のサポート体制なども考慮し、自社に適した受け入れ方法を明確にしておくことが大切です。

【無料お役立ち資料】

5分でわかる「派遣のマージン率」と費用内訳

「派遣料金は高すぎる?それとも妥当?」

その判断には、マージン率の正しい理解が不可欠です。

マージン率の基本概念、費用の内訳、なぜ必要なのかを図解で整理。まず“正しく理解”して、いまの派遣料金が妥当かを自信を持って判断できるように。PDF

ガイドで重要ポイントを一枚に凝縮。

担当者が実務で即活用できるガイドです。

監修者

村井真子(村井社会保険労務士事務所)

プロフィール: 社会保険労務士・キャリアコンサルタント。経営学修士(MBA)。家業の総合士業事務所にて実務経験を積み、2014年愛知県豊橋市にて開業。LGBTQアライ。セミナー講師、コラム執筆にも取り組んでおり、現在労務顧問など160社以上の関与先を持つ。著書に『職場問題グレーゾーンのトリセツ』。