- 人材派遣の基本

派遣社員への残業依頼は可能?法規制やリスク管理方法を解説

派遣社員の活用において、残業を依頼せざるを得ないケースもあるでしょう。派遣社員への残業依頼は法定労働時間内であれば可能なものの、考慮しなければならない注意点もあります。

派遣先企業は、コンプライアンス遵守のためにも、派遣社員の残業に関する法規制や管理方法について正しく理解しておくことが重要です。

本記事では、派遣社員の残業に関する法規制やリスク管理の方法、トラブル防止のポイントを解説します。

【無料】人材派遣の依頼から受け入れまでの流れを解説

人材派遣を成功させるためには、依頼から受け入れまでの事前準備が欠かせません。

<この資料で分かること>

・派遣の依頼から受け入れまでの流れと必要な準備

・失敗しない「要件定義」のコツ

・コストを抑える派遣の活用方法

目次

派遣社員への残業依頼は可能

派遣社員の残業は、労働基準法で定める法定労働時間内に収めていれば依頼が可能です。

また、法定労働時間を超えて就業、いわゆる残業を依頼したいときには、派遣会社が労使協定(36協定:サブロク協定)を締結・届出していることが条件になります。

ただし、残業に関する規定がない場合には派遣社員に断られる場合もあり、その際には社内で残業対応が必要になります。

特に、フレックスタイム制や変形労働時間制を採用している場合、就業規則に記載しつつ、派遣会社に共有しておくことが重要です。

派遣社員の残業に関する法規制

派遣社員の就業条件は、派遣会社と派遣先企業の「労働者派遣契約」で定めますが、就業時間や休憩時間、休日に関する内容は、派遣先企業が遵守し、責任を負います。

派遣先企業は適切な残業上限を把握し、管理していくことが重要です。

基本となる「法定労働時間」とは

労働基準法で定める法定労働時間は、1日8時間、週40時間です。

第三十二条 使用者は、労働者に、休憩時間を除き一週間について四十時間を超えて、労働させてはならない。

② 使用者は、一週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き一日について八時間を超えて、労働させてはならない。

引用:e-Gov法令検索『労働基準法』

休憩・休日に関しては、就業時間が8時間を超える場合には休憩を1時間以上与え、休日は原則週1回以上、もしくは4週間を通じて4日以上付与すると定められています。

これらの時間、日数を超えての就業は「時間外労働」や「休日労働」とみなされます。派遣元企業である派遣会社が36協定を締結・届出していなければ、法定労働時間の1日8時間、週40時間を超えて労働させること、いわゆる残業ができません。。

所定労働時間と法定労働時間の違い

所定労働時間とは、就業規則や労働者派遣基本契約書で定められた1日あたりの労働時間のことです。契約内容によって時間数は異なります。

一方、法定労働時間は、労働基準法で定められた労働時間の限度です。

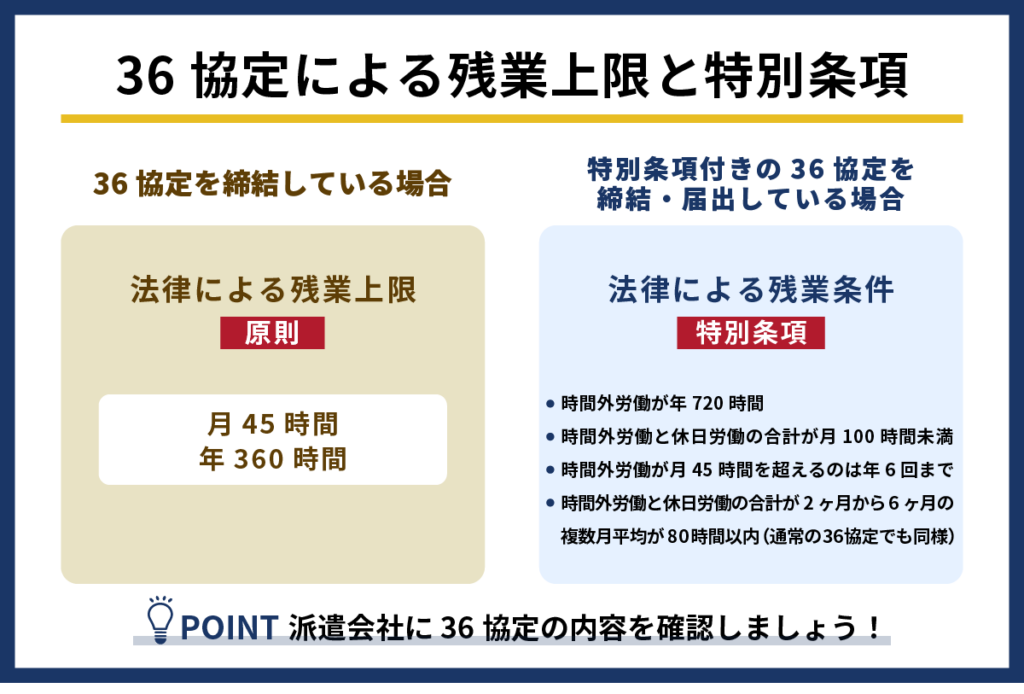

36協定による残業上限と該当条件

36協定とは、企業が労働者に法定労働時間(1日8時間、週40時間)を超える時間外労働や休日労働をさせる場合に、使用者(派遣会社)と労働者(派遣社員)間で締結する必要がある協定のことです。

労働基準法第36条に基づいた協定であることから「36(サブロク)協定」と呼ばれますが、正式名称は「時間外・休日労働に関する協定」です。

この協定は、多様な働き方改革のために、労働基準法の改正にともない、大企業に2019年4月1日から、中小企業に2020年4月1日から施行されました。

派遣先企業は、派遣元企業である派遣会社が36協定を締結し、所轄の労基署長へ届出していることを条件に、派遣社員に残業を依頼できるようになります。

36協定の締結・届出無しに残業させた場合には、法令違反として、派遣先企業・派遣会社双方に6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金が科せられます。

とはいえ、人材派遣においては、派遣会社が36協定を締結・届出したとしても、無制限に残業させられるわけではありません。

派遣会社は36協定に、月45時間、年360時間(1日目安2時間程度)を上限として、残業させられる時間数を記載します。派遣先企業は派遣会社の36協定に記載された時間内であれば、残業を依頼することが可能です。

あくまで派遣先企業ではなく、派遣会社が締結・届出していなければ適用されないため、残業に関して問い合わせる際には36協定の内容を確認しておくとよいでしょう。

また、臨時的・特別的な状況であれば、特別条項付きの36協定を締結・届出している場合に限り、以下のように上限が緩和されます。

- 時間外労働が年720時間

- 時間外労働と休日労働の合計が月100時間未満

- 時間外労働が月45時間を超えるのは年6回まで

- 時間外労働と休日労働の合計が2ヶ月から6ヶ月の複数月平均が80時間以内(通常の36協定でも同様)

なお、上限規制の開始日は、36協定の対象期間の初日であるため、こちらもあわせて派遣会社に確認する必要があります。

派遣社員の残業で36協定を違反した場合の罰則

36協定に違反した場合にも、基本となる残業条件のときと同様に、6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金が科せられる可能性があります。是正勧告などの行政指導が入るでしょう。

そのため、派遣先企業には、適切な残業管理が求められます。

派遣社員に残業を依頼したいときの対応

残業が発生しうる場合は、事前に派遣会社へ相談しておきましょう。状況によって以下の法令違反になる可能性があります。

| 状況 | 違反項目 |

| 派遣会社への相談を怠り、派遣先企業が勝手に残業を命じた場合 | 労働者派遣法違反 |

| 36協定を無視して残業を命じた場合 | 労働基準法違反 |

| 派遣契約で定められた所定労働時間を超えて労働させ続けた場合 | 契約違反 |

また、派遣会社側は、36協定を締結せずに違法な時間外労働を許可した場合に、労働者派遣法違反となる可能性があります。

基本的に、36協定の確認がとれた後は、派遣社員と派遣先企業の合意のもとで残業が可能です。しかし、恒常的に残業が発生するのであれば、就業時間の見直しが必要といえます。

派遣社員に残業が発生する場合には、派遣先企業も派遣社員の残業時間を把握・管理することが重要です。

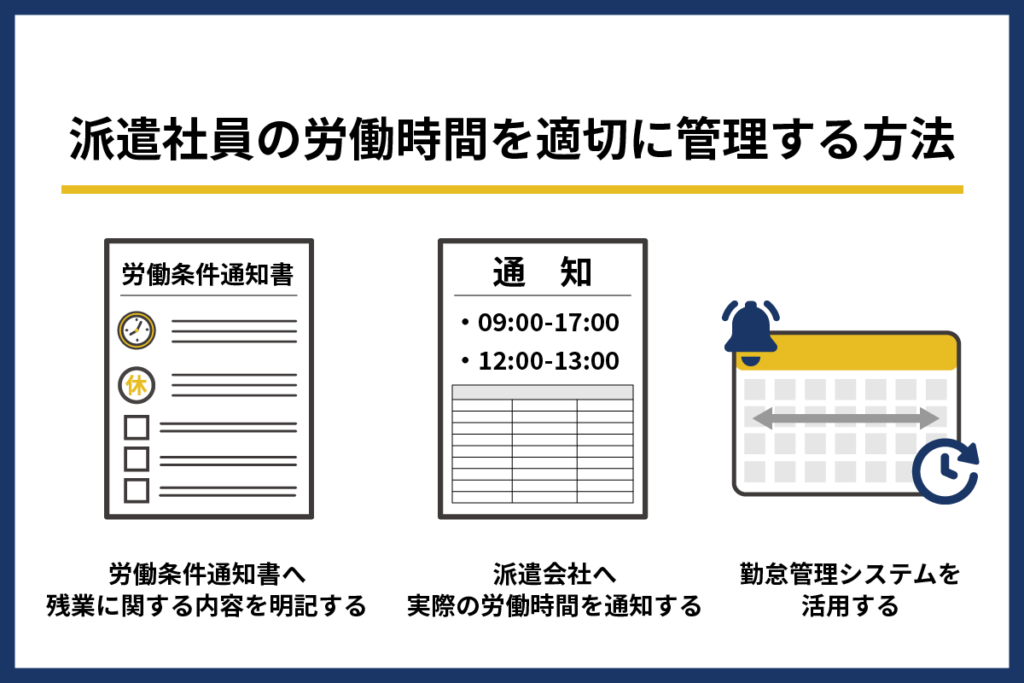

派遣社員の残業を含めて労働時間を適切に管理する方法

派遣社員の労働時間の管理は、派遣先企業にとって重要な責務です。法規制を遵守し、残業トラブルを未然に防ぐために、適切な管理体制を構築していく必要があります。

労働条件通知書へ残業に関する内容を明記する

派遣社員とのトラブル防止のために、残業の可能性がある場合は、派遣会社に依頼し、「労働条件通知書」や「就業条件明示書」へ残業に関する内容を明確に記載してもらうことが重要です。

就業前に残業の可能性や条件を示しておくと派遣社員があらかじめ把握できるようになるため、残業が発生しうる状況になったときにスムーズに依頼できます。

労働条件通知書へ記載する項目の例は、以下のとおりです。

- 所定時間外労働の有無

- 休日出勤の有無

- 平均的な月の残業時間

- 時間外労働や休日出勤の単価

あわせて、派遣会社が作成する就業条件明示書へも記載してもらえるよう、情報を共有しておくとよいでしょう。

派遣会社へ実際の労働時間を通知する

派遣先企業は、労働者派遣法により、派遣会社に対して派遣社員の労働時間を通知する義務があると定められています。そのため、派遣社員の就業状況を記録した派遣先管理台帳を管理する「派遣先責任者」の選任が必要です。

派遣先責任者は、派遣社員の雇用管理上の責任をまとめて負う担当者です。派遣社員1人ひとりに対し、就業日ごとの始業・終業時刻、休憩時間を確認して派遣先管理台帳へ記録し、適正に把握した労働時間を派遣会社へ通知する役割をもちます。

通知頻度は1ヶ月に1回以上、通知方法は書面やFAX、電子メールのいずれかです。記載する労働時間は、原則、業務を直接指示する指揮命令者が現認し、タイムカードなどの客観的な記録を基にします。

客観的な記録が難しい場合には、派遣社員に適正な自己申告が必要であることを十分に説明し、必要に応じて実際の労働時間と相違がないか確認しましょう。

派遣先企業が労働時間の通知を怠った、虚偽の通知を行ったといった場合には、労働者派遣法違反として、30万円以下の罰金が科せられる可能性があります。

派遣先責任者と派遣先管理台帳については、以下の記事も参考にしてください。

勤怠管理システムを活用する

厚生労働省が公表する「派遣社員受け入れ職場の取り組み事例」では、勤怠管理システムなどを活用したケースがあります。

このケースでは、派遣社員が勤怠管理システムで作業時間を入力し、指揮命令者や管理監督者が承認する形を導入しています。

時間外労働が36協定の設定値の7割を超すと、月途中であっても指揮命令者に警告メールが届く仕組みになっており、これにより上限を超える前に残業削減に取り組む、派遣会社に一時的な増員を依頼するなどの対応が可能になったようです。

派遣社員の残業に関するトラブルを予防するポイント

派遣社員の残業に関連するトラブルは、企業にとって大きなリスクになる可能性があります。知識不足や管理不足によって法的な問題に発展してしまわないよう、トラブル回避のポイントを把握しておきましょう。

派遣社員の残業代の計算方法を把握しておく

残業代は、通常の給与と同様に、派遣会社が派遣社員へ支払います。

派遣先企業が直接、派遣社員に支払うことはありませんが、把握しておくと派遣社員に質問されたときに答えやすくなります。派遣社員からの信頼度向上にもつながるでしょう。

労働基準法では、残業(時間外労働)や深夜労働、休日労働をさせる場合には割増賃金の支払いが必要であるとしています。

割増賃金の考え方は、以下のとおりです。

| 支払う条件 | 割増率 |

| 法定労働時間(1日8時間、週40時間)を超えたとき | 25%以上 |

| 時間外労働が限度時間(1ヶ月45時間、1年360時間等)を超えたとき | 25%以上 |

| 時間外労働が1ヶ月60時間を超えたとき | 60時間を超えた時間分について大企業・中小企業ともに50%以上 |

| 法定休日(週1日)に勤務させたとき | 35%以上 |

| 深夜労働(22~5時の間に勤務)させたとき | 25%以上 |

参考:厚生労働省『しっかりマスター労働基準法 割増賃金編』

例えば、所定労働時間が休憩1時間を含む、9時から17時まで(実働7時間)の場合、18時まで1時間の残業であれば、割増せずに1時間当たりの賃金を追加で支払うことになります。

| 18時までの残業代=1時間当たりの賃金 × 1.00 × 1時間 |

また、18時を超えて22時まで残業した場合には、その4時間分に対して、25%分を1時間当たりの賃金に上乗せします。

| 18~22時までの残業代=1時間当たりの賃金 × 1.25 × 4時間 |

派遣社員に聞かれた場合は、トラブルにならないよう一般的な内容を説明するに留め、詳しくは派遣会社に聞くよう伝えることが重要です。

長時間労働のリスクを知る

36協定の時間内であっても、派遣社員の残業は、必要最小限にすることが重要です。労働時間が長くなるほど、過労死との関連性が高まるとされています。

派遣先企業は派遣社員に対する安全配慮義務を負うため、そのことも把握したうえで、留意する必要があります。

臨時的・特別的な事情がなければ、通常の36協定で定めた限度時間を超えることはできません。

仮に限度時間を超えて派遣社員を就業させる場合には、休息時間の確保や産業医等による助言・指導、保健指導など、派遣社員の健康・福祉を確保するよう努めましょう。

残業が恒常的に発生しているようであれば、業務フローや業務内容・量、分担の見直しなどを行う必要があります。

相談窓口を設ける

トラブルの予防策として、自社に相談窓口を設け、派遣社員とのコミュニケーションを積極的にとっておくという方法があります。残業が増えすぎると、派遣社員とのトラブルになりかねません。

相談窓口を設けることが難しければ、派遣社員の苦情処理担当者を活用してもらうよう伝えておくとよいでしょう。

派遣会社と連携して事前の取り決めと契約内容を確認しておき、残業指示は定められた範囲内で行いましょう。そのうえで不満が出た際にすぐに対応できる体制を整えておくと、スムーズに問題解決を図れます。

残業をはじめとした、さまざまな疑問を解消しながら安心して人材派遣を活用したい場合には、ぜひビースタイルスマートキャリアをご活用ください。

ビースタイルスマートキャリアは、法令の注意点を企業様に共有しながら、適切な人材派遣をご提案いたします。パートタイム派遣もご依頼できるため、フルタイム派遣と比べて派遣費用を約半分に削減することが可能です。

派遣社員の残業に関してよくある質問

派遣社員の残業に関して、よくある質問にお答えします。

残業依頼の可否の他、複数の派遣先企業を掛けもつ派遣社員の残業時間の取り扱い、断られた場合の対応、月45時間を超えた場合の状況について解説しますので、自社に該当する場合は把握しておきましょう。

派遣社員に残業を依頼してもよいですか?

基本的に、法定労働時間内であれば残業依頼が可能で、それ以上であれば派遣会社が36協定を締結・届出しているか確認する必要があります。

ただし、派遣会社が交付する労働条件通知書に残業に関する記載がない場合、派遣社員に断られる可能性があります。

複数の派遣先企業を掛けもつ派遣社員の残業時間の取り扱いは?

複数の派遣先企業を掛けもちしている派遣社員の場合、残業時間はすべての派遣先企業の労働時間を通算して上限を考えます。

派遣会社と綿密な連携をとり、残業時間を超過しないよう注意しましょう。

派遣社員に残業を断られた場合、どうしたらいいですか?

派遣社員に残業を断られた場合は、派遣会社へ相談しましょう。該当の派遣社員が難しい場合でも、代替の派遣社員を選定してくれる可能性があります。

ただし、残業が恒常的に発生する状況である場合には、その原因を踏まえた業務プロセスの見直しも必要といえます。また、あらかじめ残業が発生する可能性が高いことを派遣会社とも共有しておくことが大切です。

派遣社員の残業が月45時間を超えたらどうなりますか?

臨時的・特別的な状況であれば、特別条項付きの36協定を締結・届出している場合に限り上限が緩和されますが、そうでなければ労働基準法違反となるでしょう。

違反した場合には、6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金の他、是正勧告などの行政指導が入る可能性があります。

まとめ

労働基準法で定める法定労働時間は、1日8時間、週40時間です。派遣元企業である派遣会社が36協定を締結・届出していなければ、派遣先企業は、これを超えて残業させることはできません。

派遣会社が36協定を締結・届出していれば、内容により最大月45時間、年360時間(1日目安2時間程度)まで残業が可能です。

臨時的・特別的な状況であれば、特別条項付きの36協定を締結・届出している場合に限り、以下のように上限が緩和されます。

- 時間外労働が年720時間

- 時間外労働と休日労働の合計が月100時間未満

- 時間外労働が月45時間を超えるのは年6回まで

- 時間外労働と休日労働の合計が2ヶ月から6ヶ月の複数月平均が80時間以内(通常の36協定でも同様)

トラブルなくスムーズに残業を依頼できるよう、派遣先企業は、派遣会社と事前に協議のうえ、労働条件通知書に残業に関する内容を記載してもらう必要があります。正しく労務管理するために、派遣会社へ実際の労務時間を通知しておくことも重要です。

派遣先企業は、派遣社員の残業について正しく理解し、適正に活用できるよう対応していきましょう。

ビースタイルスマートキャリアは法令を遵守しながら、幅広い職種に対応可能です。事務職の他、IT職、営業職、管理部門職など、その職種は多岐にわたります。

例えばIT企業の営業部門では、短日数・時短・リモートでご活用していただき、時間工数や管理コストの削減につながった実績があります。導入いただいた企業様からは、時短勤務でも高いスキルをもつ人材が多く、採用の選択肢として有効だと感じたとのお声をいただきました。

詳しくは以下のページもご覧ください。

【無料】人材派遣の依頼から受け入れまでの流れを解説

人材派遣を成功させるためには、依頼から受け入れまでの事前準備が欠かせません。

<この資料で分かること>

・派遣の依頼から受け入れまでの流れと必要な準備

・失敗しない「要件定義」のコツ

・コストを抑える派遣の活用方法

監修者

緒方瑛利(ロームテック代表)

プロフィール

1989年北海道むかわ町生まれ。民間企業に入社後、総務・IR広報業務に従事したのち経済団体に転職。融資や創業相談、労働保険事務組合を担当し2019年に社会保険労務士試験に合格。2020年にITに強い社労士事務所としてロームテックを開業。社労士向けのエクセルセミナーや労働保険社会保険に関する情報を発信している。

ホームページ:https://ro-mutech.com/