- 人材派遣の基本

採用要件とは?項目、決め方、フレームワーク、具体例を紹介

採用要件とは、採用時に必要なスキルや人物像、経験を具体的に定めた基準のことです。正社員採用だけでなく、派遣社員の採用においても要件を明確にしておくと、自社が本当に求める人材を見つけやすくなります。

とはいえ、「採用要件が曖昧で、面接官によって評価がバラバラ」「求める人材像を言語化できず、採用後のミスマッチにつながっている」などの悩みをもつ企業もあるでしょう。

本記事では、正社員採用・派遣社員採用を問わず、採用要件の基本的な考え方から整理すべき理由、作成手順、活用できるフレームワーク、職種別の具体例、よくある質問まで詳しく解説します。

【無料お役立ち資料】

採用要件の決め方から解説!「派遣受け入れ準備」の6ステップ

採用要件の決定を含め、派遣採用を成功させるには欠かせないステップがいくつもあります。本資料では、派遣の受け入れ準備について、ステップ形式でわかりやすく解説しています。

採用要件や基準の作り方、事例について調べている方におすすめです。

目次

採用要件(人材要件)とは?

採用要件(人材要件)とは、採用時に自社に適した人材かを判断するために、必要なスキルや経験などを定めた基準のことです。労働条件や求めるスキル・経験、価値観、人柄や仕事に対する姿勢などを基準に定義を決めていきます。

例を挙げると、「営業経験が3年以上」「基本的なPCスキル」などです。

採用を曖昧な基準で進めると、採用のミスマッチが生じやすくなり、本人のモチベーションも下がってすぐに辞めてしまう状況に陥る可能性が高まります。

一方で、要件が明確であれば、自社で長く活躍してくれる人材に出会いやすくなるでしょう。

採用要件は、採用成功に向けた設計図のようなものです。生産年齢人口が低下し、人材不足が深刻化するなか、企業に適した人材を早期に見つけるためには、採用要件の明確化が重要な鍵を握っています。

応募不足やコスト高騰の対策はできていますか?

求人倍率の上昇や時給相場の高騰により、人手不足はさらに深刻化すると予測されています。後手に回らないためには、今から市場トレンドを把握し、採用戦略を見直すことが重要です。

2026年の市場予測データでは、応募を増やすための「リモートワーク頻度」の明記方法や、採用成功のカギとなる「40~50代」即戦力層の活用方法など、具体的な対策を解説しています。

採用ペルソナとの違い

採用ペルソナとは、自社で採用したい架空の人物像のことです。

企業が求める人材のスキルや経験などの基準を明確にした採用要件を基に、年齢や性別、ライフスタイルなど、より具体的な人物像を設定します。これにより、採用効率や精度を高めやすくなります。

採用要件を整理すべき4つの理由

採用要件をあらかじめ明確に整理しておく理由には、求める人材像の明確化、採用のミスマッチの防止、採用後の活躍・定着率の向上などが挙げられます。

メリットの観点から採用要件の必要性を解説します。

求める人材像を伝わりやすくするため

採用要件を整理しておくと、自社がどんな人材を求めているのかが、求職者に伝わりやすくなります。

応募内容に「コミュニケーション力を重視します」とだけ書かれていても、求職者にとっては曖昧です。

しかし、「営業部門・開発部門など他部署と連携しながらプロジェクトを進める機会が多いため、調整力や説明力を重視します」と書かれていれば、求職者は自分に合っているかを判断したうえで応募しやすくなります。

結果として、求める人材が応募してくれる可能性が上がります。

採用のミスマッチを防ぐため

採用要件を明確に整理すると、採用後のミスマッチを防ぎやすくなります。曖昧な要件では、必要なスキルや人物像に合わない人材を採用してしまう可能性があるでしょう。

成長意欲がある人という抽象的な要件しかなかった場合、採用後に受け身な傾向がある、自主的に動けないといったギャップに悩まされることがあります。

自ら目標を立てて改善提案をした経験がある人と設定すれば、選考時にその行動を確認でき、採用の精度を上げられます。

採用要件の整理により、採用すべき人を見極められ、採用ミスのリスクを減らせるでしょう。

活躍や定着を見据えた採用をするため

採用要件が整理されていると、自社で活躍してくれる人材、自社に定着する人材を見極めやすくなります。

採用後に成果を出せるかどうかは、スキルや経験だけでなく職場との相性や組織の価値観との一致が大きく関係します。要件に人物特性や価値観を含めると、そうした適合性も判断できるでしょう。

変化を前向きに受け入れる柔軟性やチームでの協働を重視する姿勢など、職場のカルチャーに合う特性を要件化しておけば、文化的フィットが高くなり、定着率も上がりやすくなります。

選考基準を統一するため

採用要件を明確にすることで、面接官ごとの評価のばらつきを防ぎ、採用活動全体の精度を高められます。採用要件が曖昧なままでは、面接官の主観や経験値によって評価が分かれてしまい、本来採用すべき人材を見逃したり、逆にミスマッチ人材を採用してしまうリスクが生じます。

選考基準を統一するメリットは、主に以下の3点です。

- 人材評価の偏り防止:面接官による主観的な判断を排除し、公平な評価が可能になります。

- 求める人材像のイメージ統一:採用担当者間で認識のズレがなくなり、一貫した採用活動が実現します。

- 採用活動の効率化:評価基準が明確なため、選考に要する時間や工数を削減できます。

選考基準を統一する際は、以下のポイントを押さえましょう。

| ポイント | 内容 |

| 現場と経営者の意見をすり合わせる | 現場が求めるスキルと、経営層が求める人材像を一致させる |

| 評価項目の優先順位を決める | 必須条件・希望条件・不採用条件に分類して整理する |

| 具体的な行動基準まで落とし込む | 抽象的な表現を避け、評価しやすい指標を設定する |

たとえば「コミュニケーション能力が高い」という基準だけでは、面接官ごとに解釈が異なります。「周囲と協力して困難を乗り越えた経験があるか」「質問に対して的確に回答できるか」など、具体的な行動レベルで定義することが重要です。

選考基準を統一し、採用担当者全員で共有することで、評価のブレを最小限に抑え、自社に適した人材を効率的に見極められるようになります。

採用要件を定義しないデメリット・リスク

採用要件を定義せずに採用活動を進めると、企業にとってさまざまなデメリット・リスクが発生します。主なリスクは以下のとおりです。

| デメリット・リスク | 具体的な影響 |

|---|---|

| ほしい人材から応募が来ない | 求人の訴求力低下・母集団形成の失敗 |

| 採用したい人材を確保できない | 面接官間の評価のばらつき・見極め精度の低下 |

| 内定承諾を得られない | 求職者への魅力付け不足・辞退増加 |

| 離職率が高まる | ミスマッチ発生・早期離職・採用コスト増大 |

近年は求職者が企業を選ぶ時代へと変化しています。そのため、企業側が採用要件を明確にし、「なぜこの人材が必要なのか」「入社後にどのような活躍を期待しているのか」を具体的に伝えることが重要です。

採用要件の定義を怠ると、採用活動全体の方向性がぶれ、結果的に時間やコストの無駄が生じるリスクが高まります。

採用要件で定める主な項目

採用要件で設定すべき項目は、新卒・中途・職種によって異なります。それぞれの特性に応じた項目設定が、効果的な採用につながります。

新卒採用の場合

新卒採用で重視すべき基本的な要件は、以下のとおりです。

| 要件項目 | 評価ポイント |

| コミュニケーション能力 | 相手の話を聞き、自分の考えをわかりやすく伝えられるか |

| 誠実性 | 約束を守り、責任感をもって行動できるか |

| 協調性 | チームメンバーと協力して目標達成に向かえるか |

| 主体性 | 指示待ちではなく、自ら考えて行動できるか |

| チャレンジ精神 | 新しいことに積極的に取り組む姿勢があるか |

採用要件を設定する際は、自社の育成環境や教育体制も考慮することが大切です。充実した研修制度があれば専門知識は入社後に身につけられるため、学習意欲や素直さを重視できます。

一方、OJT中心の環境では、自ら学ぶ姿勢や周囲に質問できる積極性が必要です。入社後の成長を見据えた基準づくりが、新卒採用成功の鍵となります。

中途採用の場合

中途採用では、即戦力として活躍できる実務能力と、自社の環境に適応できる柔軟性の両方を重視した採用要件を設定します。具体的な実績や成果を基準に含めると、応募者の実力を客観的に評価できます。

主な要件項目は、以下のとおりです。

| 要件項目 | 評価項目の例 |

| 専門スキルや経験 | ・営業経験5年以上 ・プロジェクトマネジメント経験 ・特定ツールの使用経験 |

| 実績や成果 | ・売上目標達成率120%以上 ・新規開拓30件/年の実績 ・業務効率化で20%の工数削減 |

| 適応力や価値観 | ・異なる企業文化での就業経験 ・変化への対応力 ・チームワークを重視する姿勢 |

前職での具体的な経験値を数値化すると、客観的な判断基準を作れます。「営業経験あり」ではなく「法人営業で年間売上1億円達成」など、具体的な数値を設定しましょう。

ただし、業界未経験者でも活躍できる可能性を考慮することが重要です。スキルの転用可能性や学習意欲も評価項目に加えると、優秀な人材の発掘につながります。

職種別

職種ごとに求められる能力は大きく異なるため、それぞれの職務特性に応じた採用要件の設定が必要です。

職種ごとの要件項目の例は、以下のとおりです。

| 職種 | 重視する要件 | 評価ポイント |

| 営業職 | ・コミュニケーション力 ・目標達成意欲 ・ストレス耐性 | ・顧客折衝経験 ・売上実績 |

| エンジニア職 | ・プログラミングスキル ・問題解決力 ・学習意欲 | ・開発言語の習熟度 ・プロジェクト経験 |

| 事務職 | ・正確性 ・マルチタスク能力 ・協調性 | ・事務処理の正確さ ・他部署との連携経験 |

営業職ではコミュニケーション力や目標達成への意欲が重要視される一方、エンジニア職では技術力と論理的思考力、事務職では正確性と調整力が求められます。

職種別の要件を設定する際は、実際の業務内容と必要なスキルセットを照らし合わせることが重要です。

また、技術の進化や業務プロセスの変化など、将来的な業務の変化も見据えて、柔軟性のある要件設定を心がけましょう。

採用要件の決め方4ステップ

採用要件を作るときには、業務の棚卸しから社内での合意形成まで、順を追って整理することが大切です。これにより採用のブレを防ぎ、自社に適した人材を採用しやすくなります。

1. 業務の棚卸しをする

採用要件を作る最初のステップは、そのポジションが担う業務内容と期待される役割を正確に把握することです。

業務の実態を知らずに要件を決めてしまうと、必要なスキルや人物像が現実とズレてしまい、ミスマッチの原因になります。

例えば営業職の採用でも、担当するのが既存顧客か新規開拓か、インサイドセールスかフィールドセールスかで求めるスキルや人物像は大きく変わります。

業務内容や成果目標を洗い出し、どのような成果を、どのような環境で出す役割かを明確にすると、精度の高い採用要件を作成する土台になるでしょう。

2. 要件を洗い出す

業務内容を把握したら、次は評価基準として使えるように要件を洗い出します。

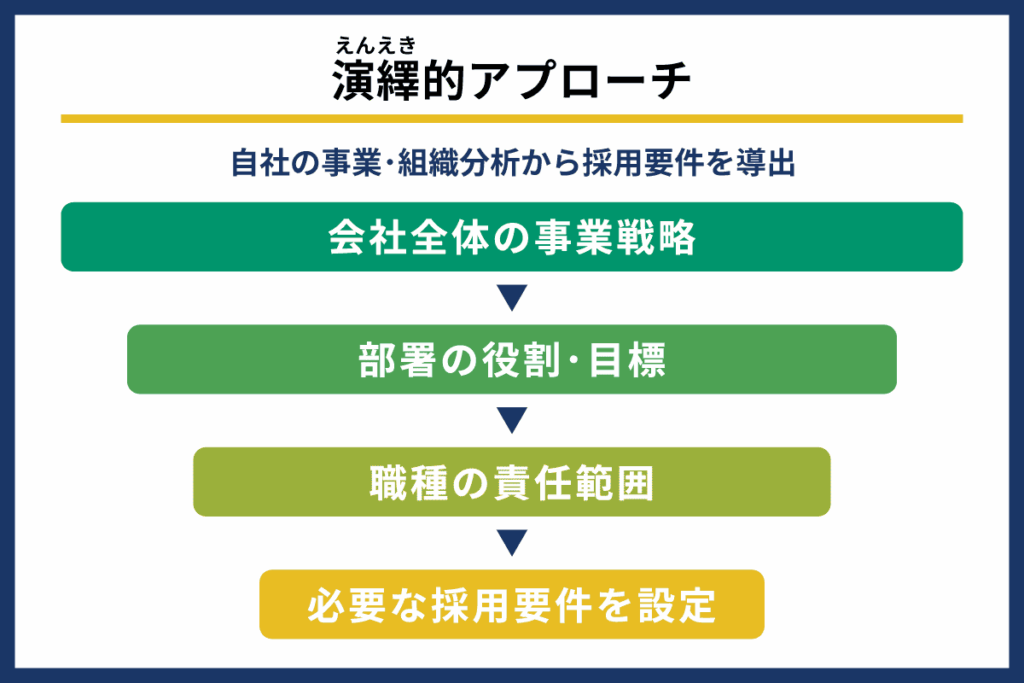

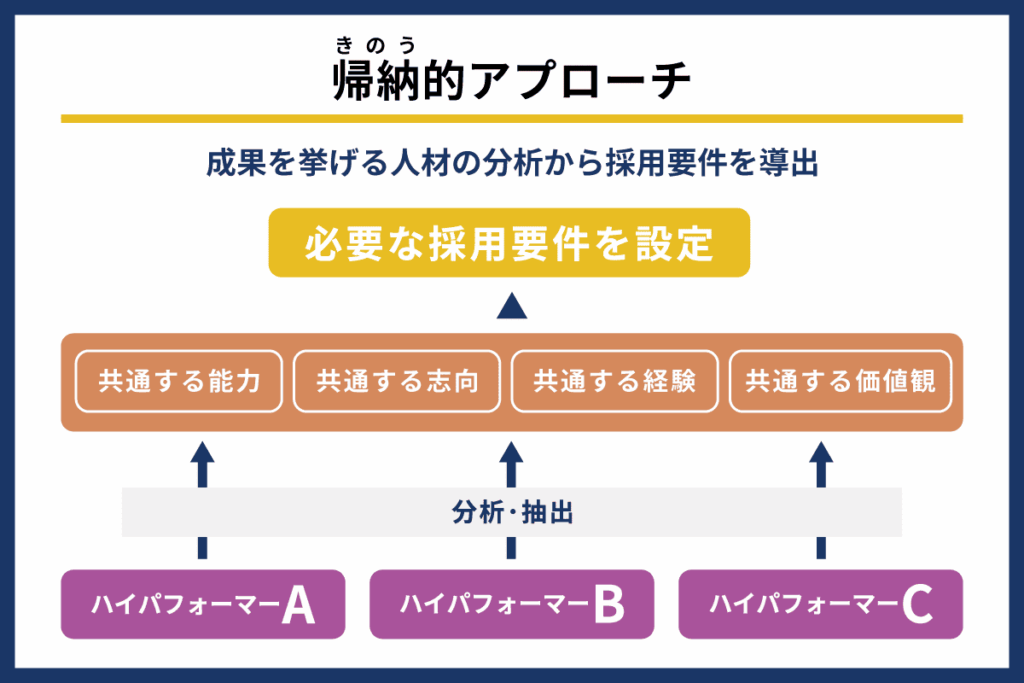

採用要件を洗い出す方法には、自社の事業や組織を分析する「演繹(えんえき)的アプローチ」と、自社で成果を挙げる人材の能力や志向を分析する「帰納(きのう)的アプローチ」があります。

| 採用要件を洗い出す方法 | 概要 |

| 演繹的アプローチ | 自社の事業戦略を推進して価値を生み出していくために、どのような組織を作る必要があるのか、どのような人材で構成されるべきなのかを考え、求める人材の能力や特性にまで落とし込むトップダウン的な発想 |

| 帰納的アプローチ | 自社で実際に高い成果を出している人材がもっている能力や特性などを抽出するボトムアップ的な発想 |

自社の事業や組織を分析する「演繹的アプローチ」

演繹的アプローチは、自社の事業戦略を推進して価値を生み出していくために、必要な組織や人材を考えていくトップダウン的な方法です。

経営方針・事業計画を確認したうえで、配属先のマネージャーやチームメンバーにヒアリングします。

ヒアリングでは、今チームで困っていることや今後強化したいスキル領域、理想的な人物像などを質問します。

現場から「マルチタスクに強い人が欲しい」という声があれば、複数の業務を同時進行した経験に変換して要件に落とし込みましょう。

自社で成果を挙げる人材の能力や志向を分析する「帰納的アプローチ」

帰納的アプローチは、自社で実際に高い成果を出している人材がもっている能力や特性などを抽出するボトムアップ的な方法です。

すでにその職種・ポジションで成果を出している社員を参考にし、共通する要素を採用要件とします。実際の成功事例から逆算すると、何があれば活躍できるか、実証された基準を作れます。

営業職であれば、活躍している営業メンバーに共通している点を分析しましょう。

初動のスピードが早い、断られても切り替えが早いなどの共通点が見えてきたら、成果を出す行動特性として、要件に盛り込みます。

3. 必須要件(Must)と歓迎要件(Want)を分けて整理する

洗い出した要件を「何が絶対に必要か」「どこまでが歓迎か」という基準で区別しましょう。例は以下のとおりです。

| 要件 | 具体例 |

| 必須要件(Must) | 営業経験3年以上、基本的なビジネスマナー など |

| 歓迎要件(Want) | SaaS商材の経験、マネジメント経験 など |

すべての要件を必須にしてしまうと、応募者の間口が狭まります。一方、条件を緩やかにすると、ミスマッチの確率が高まります。

要件の区別は、応募の間口と人材の質のバランスを保つ重要なポイントとなるため慎重に行いましょう。

また、満たしていても加点しない要件、または満たしていた場合に不採用とする不要要件(NEGATIVE)も決めておくのがおすすめです。

4. 要件案を共有し採用担当者と合意形成する

作成した採用要件は、関係者全員と共有し、認識をそろえておくことが重要です。

せっかく要件を作っても、実際に採用する担当者が勝手な基準で評価してしまうと意味がありません。一貫性ある選考のためには、合意形成が不可欠です。

採用担当者とのミーティングで、「この要件の意図は?」「この人物像はどう評価する?」とすり合わせることで、選考の判断基準を共有できます。要件の文書化により、再現性の高い採用が可能になるでしょう。

採用要件に活用できるフレームワーク

採用要件は、フレームワークを活用するとスムーズに定めやすくなります。

代表的なフレームワークを紹介しますので、企業が求める人材を明確にするために活用してください。

MUST・WANT・BETTER・NEGATIVE

必要条件(MUST)、十分条件(WANT)、あればなお良い条件(BETTER)、不要な条件(NEGATIVE)の4項目に分類するフレームワークです。

例えば、営業職の採用要件を考える場合、以下のように分類できます。

| 要件 | 具体例 |

| MUST(必須条件) | 法人営業経験2年以上、基本的なPCスキル |

| WANT(十分条件) | IT業界での営業経験、提案書作成スキル |

| BETTER(あればなお良い条件) | 英語力(TOEIC700点以上)、マネジメント経験 |

| NEGATIVE(不要な条件) | 転職回数が5回以上、営業スタイルが強引すぎる |

決める際には、以下の流れで行います。

- 採用要件をMUSTとNEGATIVEの2つに分ける

- MUSTに分類した条件のうち、必須条件ではないと判断したものを優先度順にWANTとBETTERへ振り分ける

このフレームワークの活用により、人材に求める優先順位が明確になります。また、NEGATIVEの設定により、採用すべきでない人材の見極めも可能になります。

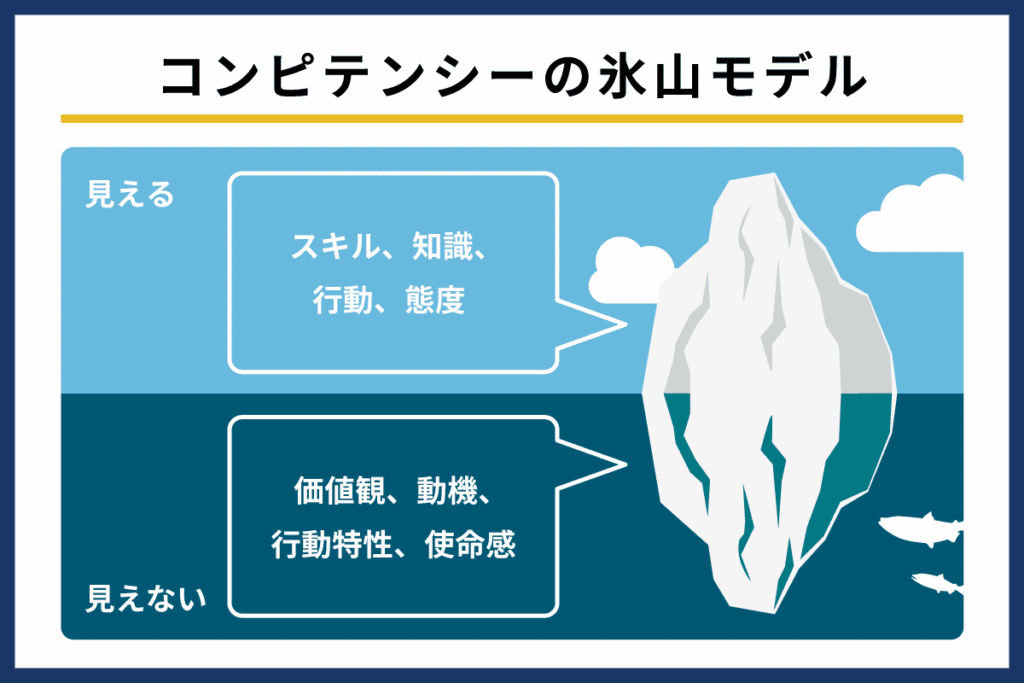

コンピテンシーの氷山モデル

コンピテンシーの氷山モデルは、人がもつ行動特性を氷山に例えたフレームワークです。

水面上に見える部分にはスキルや知識が、水面下には価値観、動機、行動特性、使命感が含まれ、この水面下の部分が表面に見える行動に大きな影響を与えていると考えます。

氷山モデルの主な構成要素は、以下のとおりです。

| 構成要素 | 具体例 |

| 水面上(見える部分) | ・スキル:プログラミング能力、営業スキル、プレゼンテーション能力など ・知識:業界知識、商品知識、法務知識など |

| 水面下(見えない部分) | ・価値観:チームワーク重視、成果主義、顧客第一主義など ・動機:成長欲求、承認欲求、達成欲求など ・性格特性:外向性、協調性、責任感など ・自己概念:リーダーシップ志向、専門家志向など |

見える部分と見えない部分の両方を採用要件に含めると、単にスキルがあるだけでなく、長期的に活躍できる人材を見極めやすくなります。

特に水面下の要素は、入社後のパフォーマンスや定着率に大きく影響するため、面接での質問設計にも活用できるでしょう。

STP分析

STP分析とは、マーケティング戦略で広く用いられるフレームワークを採用要件の定義に応用する手法です。「Segmentation(セグメンテーション)」「Targeting(ターゲティング)」「Positioning(ポジショニング)」の頭文字を取った名称で、市場分析に活用されています。

採用要件の策定においては、以下のようにSTP分析を活用できます。

| STPの要素 | 採用要件への活用方法 |

| Segmentation | 求職者市場を属性やスキル、志向性などで細分化する |

| Targeting | 細分化した中から、自社が求める人材像を明確にする |

| Positioning | 競合他社と比較し、自社の採用における強みや魅力を明確化する |

セグメンテーションでは、求職者を年齢、経験、スキル、価値観などの軸で分類します。ターゲティングでは、分類した中から自社に最適な人材像を選定します。ポジショニングでは、競合他社との差別化ポイントを整理し、自社で働く魅力を明確にします。

STP分析を採用要件の策定に取り入れることで、以下のメリットが得られます。

- 求める人材像が具体的になる

- 採用活動の方向性が明確になる

- 競合他社との差別化ができる

- 採用担当者間で共通認識を持ちやすくなる

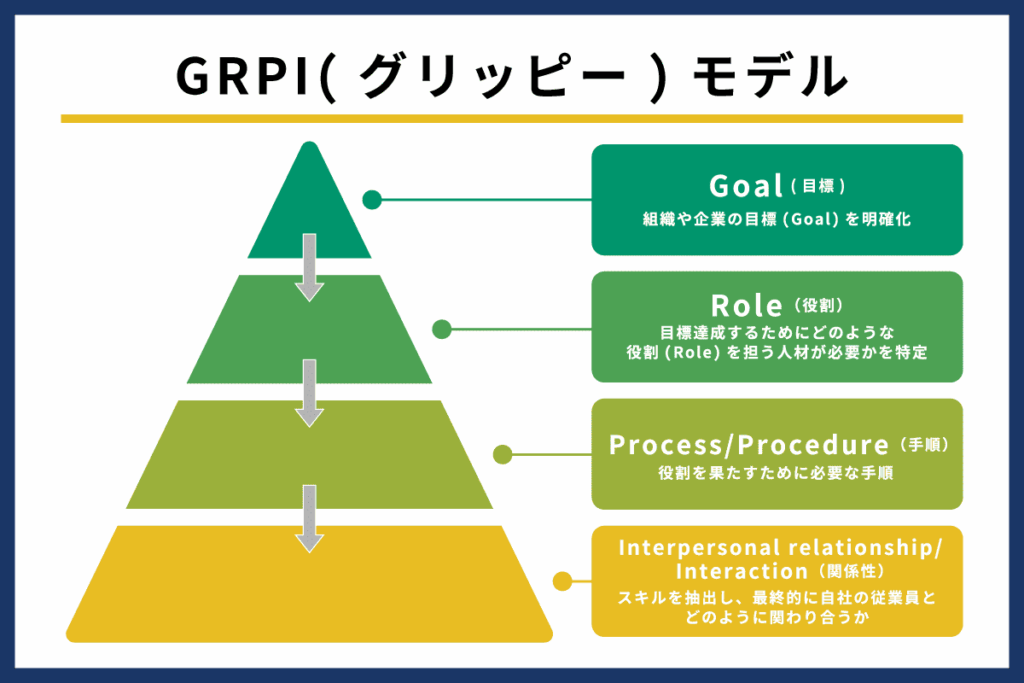

GRPIモデル

GRPI(グリッピー)モデルとは、組織やチームの健全性を評価・改善するためのフレームワークです。Goal(目標)、Role(役割)、Process(手順)、Interpersonal relationship(関係性)の4つの要素から構成されます。

採用要件に活用する際には、上のGoalから順に分析・抽出していきます。例えば、営業チームの採用要件を検討する場合、以下のように考えることが可能です。

| 営業チームの採用要件 | 具体例 |

| Goal(目標) | 「年間売上目標120%達成」という目標があれば、目標達成意欲が高く、数値管理に強い人材が必要 |

| Role(役割) | 新規開拓担当なら「積極的にアプローチできる行動力」、既存顧客担当なら「長期的な関係構築力」を要件に設定 |

| Process(手順) | 週次の進捗報告やCRMツールでの案件管理が必須なら、「報告・連絡・相談を適切に行える」「ITツールへの抵抗感がない」といった要件を追加 |

| Interpersonal relationship(関係性) | チーム内での情報共有や協力体制を重視するなら、「他メンバーの成功も喜べる協調性」「困っているメンバーを積極的にサポートする姿勢」を要件化 |

GRPIの各要素を具体的に分析すると、単なるスキル要件だけでなく、組織で実際に成果を出すために必要な人材像を明確にできます。

採用要件の作成に活用できるテンプレート・フォーマット

テンプレートやフォーマットを活用すると、採用要件をまとめやすくなります。厚生労働省が公表しているテンプレート・フォーマットを紹介しますので、参考にしてみましょう。

厚生労働省「人材採用要件整理」

まず、採用要件を整理するために使えるのが厚生労働省の「人材採用要件整理」です。500以上の職業情報を基に、求める人材の職務要件(仕事内容、必要なスキルや知識など)を明確化できます。

使い方は以下のとおりです。

- 求める人材に近い職業にチェックを入れる

- 職務要件を設定する。業務内容の他、関連資格やタスクを追記修正でき、学歴や訓練期間、賃金も入力可能

- 完成したシートを確認。ダウンロードも可能

チェックや追加入力するだけで自社に必要な人材の要件を洗い出せるため、ぜひ活用してみましょう。

厚生労働省「事務系職種における人材要件確認表」

事務系職種であれば、厚生労働省が職種ごとに人材要件確認票テンプレートを用意しています。

| 職種 | 人材要件確認表 |

| 経営戦略 | ダウンロード【Excel版】 |

| 人事・人材開発 | ダウンロード【Excel版】 |

| 労務管理 | ダウンロード【Excel版】 |

| 企業法務 | ダウンロード【Excel版】 |

| 総務 | ダウンロード【Excel版】 |

| 広報 | ダウンロード【Excel版】 |

| 経理 | ダウンロード【Excel版】 |

| 資金財務(トレジャリー) | ダウンロード【Excel版】 |

| 経営管理分析(FP&A) | ダウンロード【Excel版】 |

| 情報システム | ダウンロード【Excel版】 |

| 営業 | ダウンロード【Excel版】 |

| マーケティング | ダウンロード【Excel版】 |

| 広告 | ダウンロード【Excel版】 |

| 生産管理プランニング | ダウンロード【Excel版】 |

| 生産管理オペレーション | ダウンロード【Excel版】 |

| ロジスティクス管理 | ダウンロード【Excel版】 |

| ロジスティクス・オペレーション | ダウンロード【Excel版】 |

| 国際(グローバル)経営管理 | ダウンロード【Excel版】 |

| 貿易 | ダウンロード【Excel版】 |

引用:厚生労働省『事務系職種における人材要件確認表』

該当する職種があれば、テンプレートを活用するのも一つの方法です。

採用要件を作成するときの注意点

採用要件の作成においては、つまずきやすいポイントがいくつかあります。特に気をつけたい内容を、対応策とあわせて紹介します。

採用要件に入れてはいけない項目に注意する

採用要件には年齢・性別・差別につながるおそれのある事項など、入れてはいけない項目があります。

| 入れてはいけない項目 | 概要 |

| 募集・採用における年齢制限の禁止 | 労働施策総合推進法では、事業主に対し、募集・採用において年齢を理由とした制限を設けることを禁止。2007年の法改正により義務化となる ▶参考:厚生労働省『募集・採用における年齢制限禁止について』 |

| 募集・採用における性別による差別の禁止 | 男女雇用機会均等法 第五条 事業主は、労働者の募集及び採用について、その性別にかかわりなく均等な機会を与えなければならない。 ▶引用:e-Gov法令検索『雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律』 |

| 募集・採用における障害者への差別禁止と合理的配慮 | 2016年4月より改正障害者雇用促進法が施行され、雇用分野における障害者差別は禁止、合理的配慮の提供は義務化となる ▶参考:厚生労働省『雇用の分野における障害者への差別禁止・合理的配慮の提供義務』 |

なお、厚生労働省では、就職の機会均等を確保するため、応募者の基本的人権を尊重した公正な採用選考を実施するよう事業主に呼び掛けています。(▶参考:厚生労働省『公正な採用選考について』)

要件を盛り込みすぎない

採用要件は必須要件と歓迎要件に分けることが重要ですが、そもそも盛り込みすぎないことも大切です。

要件が多ければ、仮に分類したとしても応募者の間口が狭まり、結果的に誰も応募してこないという事態になりかねません。

例えば、営業職の要件として「IT業界経験あり」「マネジメント経験あり」「英語ができる」「新規開拓に強い」などをすべて入れてしまうと、応募できる人材が極端に少なくなってしまいます。

採用要件は本当に必須か、本当に歓迎か、常に検討し直すことが重要です。

主観的・抽象的な表現は避ける

採用要件は、人の能力や特性を客観的に評価するツール(アセスメントツール)などを活用して、説得力のある要件を設計しましょう。

人事と現場、両方の視点を取り入れて作る必要がありますが、現場の声だけでは主観的な要件になりがちです。

また、具体的な行動で評価できる表現にすることも大切です。

例えば、柔軟性がある人ではなく、複数の業務を同時進行で対応した経験がある人など、実際の行動や経験として確認できる表現にすると、求職者も採用担当者も判断しやすくなります。

採用担当者への情報共有を徹底する

採用要件を作成した後は、面接官や選考に関わるすべてのメンバーに内容を正確に伝えることが重要です。情報共有が不十分だと、面接官ごとに評価基準がばらつき、公平な選考ができなくなります。

共有方法としては、以下が挙げられます。

- 事前説明会の実施

- 評価シートの作成

- 模擬面接の実施

特に重要なのは、「なぜこの要件が必要か」という背景まで共有することです。例えば「調整力」という要件があれば、「複数部署との連携が日常的に発生するため」といった理由を伝えましょう。

自社の社風に適しているかを確認する

採用要件には、「応募者自身が自社の社風に適しているか」も不可欠です。スキルや経験が十分でも、社風に合わない人材は早期離職につながりやすくなります。

社風適合性を確認するポイントは、以下のとおりです。

- 働き方の価値観

- 意思決定のスピード

- コミュニケーションスタイル

- 変化への対応

例えば、スタートアップ企業であれば「変化を楽しめる柔軟性」「スピード感をもって行動できる」といった要件を設定しましょう。

一方、伝統的な企業では「じっくりと関係性を構築できる」「ルールを守りながら改善提案ができる」などが適しているといえます。

自社の特徴を客観的に把握し、それに合う人物像を採用要件に反映させると、長期的に活躍できる人材の採用につながります。

人材の多様性も意識する

採用要件を作成する際には、「ダイバーシティ(多様性)」を意識することが重要です。性別や年齢、国籍、障がいの有無、価値観やキャリアなど、多様なバックグラウンドを持つ人材を受け入れることで、組織に新たな視点やアイデアがもたらされます。

多様な人材を採用するメリットは以下の通りです。

- イノベーションの創出:異なる視点や経験を持つ人材が集まることで、新しいアイデアや発想が生まれやすくなります。

- 柔軟な組織対応力:多様な人材がいることで、変化する市場や顧客ニーズに対して柔軟に対応できます。

- 企業ブランドの向上:多様性を重視する姿勢は、社会的な評価や採用ブランディングにもプラスに働きます。

一方で、採用要件を設定する際に特定の属性や経験に偏りすぎると、優秀な人材を見逃してしまう可能性があります。以下のような点に注意しましょう。

| 注意すべきポイント | 具体例 |

| 性別や年齢に関する制限 | 「男性限定」「35歳以下」などの表現は避ける |

| 特定の学歴・経歴への偏り | 学歴や職歴だけでなく、スキルやポテンシャルも重視する |

| 固定観念に基づく判断 | 「この職種は〇〇向き」といった先入観を排除する |

採用要件を設計する段階から多様性を意識し、幅広い人材が応募しやすい環境を整えることが、結果的に組織の成長につながります。

PDCAを回して最適化していく

採用要件は一度決めたら終わりではなく、効果検証と修正を繰り返し、最適化していくことが重要です。これにより採用要件の精度が上がり、企業が求める人材を的確に見極められるようになります。

職種別の採用要件の具体例

採用要件の作り方を把握したうえでいざ自社で文書化しようとしても、結局どのように書けばいいのか悩むでしょう。

この章では、営業職・事務職・エンジニア職を取り上げ、実際に活用できる具体例を紹介します。

営業職の採用要件例

営業職では、職種や営業スタイルに応じたスキル・経験と、成果を上げる行動特性をバランス良く要件に盛り込むことが重要です。

一口に営業といっても、新規開拓とルート営業、無形商材と有形商材では、求められる力が大きく異なります。

以下は、SaaSやコンサルティングサービスなどの法人向け商材の提案営業職を想定した採用要件例です。

| SaaSやコンサルティングサービスなどの法人向け商材の提案営業職を想定した採用要件例 | |

| 必須要件 | ・法人営業経験3年以上 ・提案型営業の実務経験 ・CRM(顧客関係管理)ツールの利用経験 |

| 歓迎要件 | ・「SaaS(Software as a Service)プロダクトの販売経験 ・自社製品の改善提案に携わった経験 ・マネジメント経験(サブリーダー以上) |

| 人物像 | ・顧客の課題を引き出すヒアリング力に優れている ・受注に向けて周囲を巻き込みながら粘り強く進められる ・変化に柔軟に対応し、自走できる |

営業職では、単なる営業経験ではなく、営業の種類や成果を要件で具体化することが大切です。

事務職の採用要件例

事務職では、正確性や調整力に加え、社内外のコミュニケーションに関する能力も明確に要件化することがポイントです。

一見、定型業務中心に見える事務職でも、他部署との連携や突発対応など、実務上求められる力は多岐にわたります。

以下は、一般的な総務・庶務系の事務職を想定した採用要件例です。

| 一般的な総務・庶務系の事務職を想定した採用要件例 | |

| 必須要件 | ・一般事務または総務業務の実務経験2年以上 ・ExcelやWordなどの基本操作スキル ・電話、メール対応のビジネスマナー |

| 歓迎要件 | ・経費精算、請求書発行の経験 ・社内制度の整備、運用に携わった経験 ・労務、採用など他部門との兼任経験 |

| 人物像 | ・丁寧で正確な仕事を心がけられる ・複数の関係者と調整しながら業務を進められる ・環境やルールの変化にも前向きに対応できる |

事務職は当たり前のレベル感が人によって異なるため、経験だけでなく人物像も具体的に描くことが重要です。

ハイスキルの人材を派遣で探している場合は、ビースタイルスマートキャリアにおまかせください。

「経理経験12年、1,200名規模の上場企業などで連結決算を経験、引継ぎやシステム導入の際にはマニュアル作成も担当」したことのある経理のエキスパート採用により、受託案件数が増加し、売上に貢献した事例もあります。この事例では、求めた条件とのスキルマッチ度が高く、ご満足いただけたようです。

以下で詳しく確認いただけます。

エンジニア職の採用要件例

エンジニア職では、技術スキルだけでなく、開発スタイルやチームへの貢献姿勢を明文化することが要件設計のポイントです。

エンジニアの専門性は高く、現場とすり合わせていない要件だと、応募者にとってミスマッチになる可能性があります。

以下は、Webアプリケーションエンジニアを想定した採用要件例です。

| Webアプリケーションエンジニアを想定した採用要件例 | |

| 必須要件 | ・Webアプリケーションの開発経験2年以上(フロント / バックエンド) ・Git(分散型バージョン管理システム)の使用経験 ・チームでの開発経験 |

| 歓迎要件 | ・React(JavaScriptのUIライブラリ)やVue(進化型フレームワーク)の使用経験 ・要件定義、設計などの上流工程経験 ・アジャイルまたはスクラム開発の経験 |

| 人物像 | ・技術的課題に対して前向きに学習、対応できる ・チームでのレビューや相談に積極的である ・プロダクト全体を意識して開発できる |

エンジニア職の採用要件は、現場の使用技術・開発体制を反映した実務を想像しやすい条件設定が大切です。

なお、派遣社員で採用要件を考える場合は、法的な注意点があります。詳しくは以下の記事も参考にしてください。

ビースタイルスマートキャリアでは、要件定義から伴走サポートまで、手厚く支援しています。

派遣社員を採用する際にも、企業に適した採用要件を明確にすることで、最適なマッチングが可能です。職種に合わせた内容でサポートしておりますので、ぜひお気軽にご相談ください。

採用要件に関するよくある質問

採用要件を定めるときには、さまざまな疑問が生じるでしょう。よくある質問にお答えしますので、疑問の解消にお役立てください。

人材採用の要件定義とは何ですか?

人材採用の要件定義とは、企業が求める人物像を明確に定義することです。

必要なスキルや経験、知識、能力、価値観、行動特性などを言語化し、採用活動の基準や指針を定めます。

採用するうえで何を重視すればよいですか?

採用で重視することは企業によって異なりますが、一般的には人柄やコミュニケーション能力、主体性、協調性、熱意、成長の可能性などが重視される傾向があります。

新卒採用では特に、ポテンシャルや企業への理解度も重要視されるでしょう。

中途採用で重視すべき要件はありますか?

中途採用の場合には、即戦力として活躍できる実務能力と、自社の環境に適応できる柔軟性を重視しましょう。

専門スキルや経験、実績や成果、適応力や価値観などの項目で設定するのがおすすめです。

採用してはいけない人材の傾向は何ですか?

採用してはいけない人材の傾向として、以下が挙げられます。

| 採用してはいけない人材の傾向 | 具体例 |

| 責任転嫁が多い | 失敗を他人のせいにする、言い訳が多い |

| 学習意欲が低い | フィードバックを受け入れない、同じミスを繰り返す |

| チームワークを乱す | 協調性に欠ける、批判的な発言が多い |

| 倫理観に問題がある | 経歴詐称や守秘義務違反の経験がある |

特に注意すべきは、面接時の態度と実際の行動のギャップです。過度に自己アピールが強く、具体的な実績の説明が曖昧な人材は注意しましょう。

まとめ

採用要件は、どのような人を採るべきかを判断するための基準です。曖昧なまま採用を進めると、評価のブレやミスマッチを招きやすくなります。

重要なのは、業務内容や現場の期待から逆算し、評価可能な要件を明文化すること、社内で共通認識をもって運用できる形に仕上げることです。

初めて採用要件を設計する人でも、今回紹介したステップと注意点を押さえれば、客観的で再現性のある採用基準を作成できるでしょう。

【無料お役立ち資料】

採用要件の決め方から解説!「派遣受け入れ準備」の6ステップ

採用要件の決定を含め、派遣採用を成功させるには欠かせないステップがいくつもあります。本資料では、派遣の受け入れ準備について、ステップ形式でわかりやすく解説しています。

採用要件や基準の作り方、事例について調べている方におすすめです。

参考記事