- 人材派遣の基本

【企業向け】派遣社員の健康診断はどう実施する?求められる対応や注意点を解説

派遣社員の健康診断について「派遣会社と派遣先企業のどちらが行うのか」「いつ実施すべきか」「費用負担は誰か」など、疑問をお持ちの企業もあるでしょう。

責任の所在は、健診の種類によって異なります。実施義務を負うのは、一般健康診断(雇入れ時・定期)であれば派遣会社、特殊健康診断であれば派遣先企業です。

本記事では、派遣社員の健康診断の責任の所在から頻度、費用負担、一般的な流れと注意点、拒否された場合に実施すべき対応まで、詳しく解説します。

事業フェーズに合った「ハイスキル人材」をご紹介

派遣活用で、こんな悩みを抱えていませんか?

-

☑即戦力を早く、安く見つけたい

☑ハイスキル人材を、必要な稼働量だけ確保したい

☑1日でも早く活用したいが、採用要件は下げたくない

募集要件を決めかねている方や、時短採用を検討している方もお気軽にご相談ください。

目次

派遣社員の健康診断の実施義務は「派遣会社」と「派遣先」どちらにある?

派遣社員の健康診断に関する実施責任は、健診の種類によって明確に分かれています。健康診断の種類と実施責任の関係は、以下のとおりです。

| 健康診断の種類 | 実施義務の対象 |

| 一般健康診断(雇入れ時・定期) | 派遣会社 |

| 特殊健康診断 | 派遣先企業 |

この責任分担は労働者派遣法に明確に規定されており、派遣労働者の健康管理を適切に行うための基本的な枠組みとなっています。

一般健康診断(雇入れ時・定期)の実施義務は「派遣会社」

派遣社員の一般健康診断については、労働安全衛生法第66条に基づき、派遣会社に実施義務があります。これは雇用関係が派遣会社にあるためです。

派遣会社には、以下の義務があります。

- 雇入れ時の健康診断の実施

- 年1回の定期健康診断の実施

- 健康診断結果の記録・保存

- 医師の意見を聴取し、必要に応じて就業上の措置を講じること

特に重要なのは、健康診断結果は要配慮個人情報に該当しますが、派遣会社が結果を把握・管理することは「個人情報保護」を理由に拒否できない法的義務だということです。

「個人情報だから結果を見ない」という運用は労働安全衛生法違反となる可能性が高く、派遣社員の健康管理という観点からも適切ではありません。派遣会社は健康診断結果を適切に管理し、派遣社員の健康状態に応じた対応を取ることが求められます。

特殊健康診断の実施義務は「派遣先企業」

特殊健康診断は、有害業務に常時従事する派遣労働者の健康を守るための制度であり、労働安全衛生法に基づいて派遣先企業が実施する義務を負っています。

また、派遣先企業は特殊健康診断の結果を「診断結果報告書」として所轄の労働基準監督署長へ提出する義務も負っています。

派遣社員の健康診断は「いつ・どのくらいの頻度」で受けるべき?

派遣社員の健康診断は、その種類と業務内容によって受診頻度が異なります。

一般健康診断であれば年1回の受診が基本ですが、特殊健康診断の場合には業務内容に応じた受診義務を負います。

法令に基づいた適切なタイミングで受診を依頼することが重要です。

一般健康診断:年1回の受診が基本

派遣会社が実施義務を負う派遣社員の一般健康診断は、労働安全衛生法に基づき年1回の受診が基本となっています。厚生労働省の定める健診項目には、以下のものが含まれます。

- 既往歴および業務歴の調査

- 身長、体重、腹囲、視力および聴力検査

- 胸部X線検査

- 血圧測定

- 血液検査(血色素量、赤血球数、肝機能、血中脂質など)

- 血糖検査

- 尿検査

- 心電図検査

なお、一般健康診断の実施義務は派遣会社であるものの、派遣先企業が自ら雇用する労働者に実施する一般健康診断にあわせて派遣社員にも受診させることは、受診率を向上させるために望ましいとされています。

有害業務に常時従事する派遣労働者に対する特殊健康診断:業務内容に応じた受診義務

派遣先企業に実施義務がある特殊健康診断は、有害物質を扱うなどの特定業務に従事する派遣社員に対して実施が義務付けられています。

受診頻度は業務内容によって異なりますが、多くの場合は配属前と配属後の定期的な受診が必要です。

対象となる主な業務は、以下のとおりです。

- 高圧室内作業等

- 放射線業務

- 特定化学物質の製造・取扱業務

- 石綿等の取扱業務

- 鉛業務

- 有機溶剤の製造・取扱業務

さらに、特定の有害業務から配置転換した派遣労働者や、歯や支持組織に有害な物質を扱う業務、粉じん作業に従事する派遣労働者に対するじん肺健康診断なども、派遣先企業の実施義務となります。

特殊健康診断において特に重要なのは、派遣先企業と派遣会社の連携です。派遣先企業は業務内容や有害要因について派遣会社に情報提供を行い、適切な健康管理ができるよう協力する必要があります。

特殊健康診断の結果は記録として保存し、医師の意見を聴取したうえで、必要な事後措置を講じなければなりません。これらはすべて派遣先企業の責任において実施します。

契約期間との関係について

派遣社員の健康診断は、契約期間と労働時間の両方によって実施要件が変わります。基本的には、以下両方を満たす必要があります。

- 契約期間:1年以上の契約(または1年以上の継続が予定されている契約)

- 労働時間:週の所定労働時間が正社員の4分の3以上(一般的に週30時間以上)

たとえ1年以上の長期契約であっても、週の労働時間が短い場合(正社員の4分の3未満)は、健康診断実施義務の対象外となります。逆に労働時間が長くても、契約期間が1年未満の短期契約では原則として実施義務はありません。

ただし、複数の短期契約を更新し、実質的に1年以上の継続雇用となる見込みがある場合には健康診断の実施対象者となります。

派遣社員の健康診断にかかる費用は誰が負担する?

原則、健康診断の実施義務者が費用負担の責任を負います。具体的な負担区分は、以下のとおりです。

- 一般健康診断:派遣会社

- 特殊健康診断:派遣先企業

なお、派遣契約の中で健康診断費用について取り決めがある場合は、その契約内容に従うことになります。しかし、法律上の実施義務者が変わるわけではありません。

健康診断は労働者の健康を守るための重要な制度ですので、適切な費用負担のもと確実に実施することが求められます。

一般健康診断の場合

一般健康診断にかかる費用は、原則として派遣会社が負担します。派遣会社は派遣社員の雇用主として、健康診断の実施義務を負っているためです。

費用負担の詳細は、以下のとおりです。

- 基本検査項目:派遣会社が全額負担

- オプション検査:原則として派遣社員の自己負担

- 再検査が必要な場合:派遣会社によって対応が異なる

派遣会社によっては、費用補助の上限を設けている場合があります。上限を超えた分については、派遣社員が自己負担する場合もあります。

特殊健康診断の場合

特殊健康診断に関しては、派遣先企業が費用を負担するのが原則です。これは労働安全衛生法に基づく法的な義務となっています。

特殊健康診断の費用は、検査項目が複雑であることから一般健康診断より高額になる傾向があります。業務内容や作業環境に応じた適切な健診項目を設定し、産業医と相談しながら進めましょう。

ただし例外として、派遣期間満了後に派遣社員が有害業務から離れた場合は、派遣会社が費用負担と実施の責任を負います。

派遣における健康診断の「給与」や「交通費」の扱いは?

派遣社員の健康診断当日における給与や交通費の取り扱いについて、派遣先企業としての対応を明確にしておく必要があります。

基本的には、一般健康診断は給与・交通費の支給義務がなく、反対に特殊健康診断は支給義務が生じます。

一般健康診断の場合(原則、給与・交通費の支給義務はなし)

派遣社員の一般健康診断に関しては、派遣会社が実施義務を負いますが、その際の給与や交通費については派遣会社にも法的な支給義務はありません。一般健康診断は「業務との直接的な関連性」よりも「一般的な健康確保」が目的とされているためです。

派遣先企業には一般健康診断に関する費用負担義務がありませんが、業務スケジュールの調整など、派遣社員が健康診断を受診しやすい環境づくりには協力することが望ましいでしょう。

特殊健康診断の場合(給与・交通費の支給義務あり)

特殊健康診断における賃金の支給責任は、派遣先企業にあります。特殊健康診断は派遣先企業の業務内容に起因して必要となるものであり、労働安全衛生法では実施責任とあわせて、受診時間を労働時間として扱うことが定められています。

具体的な賃金支給の流れは、以下のとおりです。

- 派遣先企業が特殊健康診断を実施

- 派遣社員が受診した時間は労働時間として計上

- 派遣先企業は通常通り派遣会社に派遣料金を支払う

- 派遣会社が派遣社員に賃金を支給

交通費については法令上の明確な規定はありませんが、派遣先企業の負担とするケースが一般的です。ただし、派遣先企業と派遣会社の契約内容によって異なる場合もあるため、事前に派遣会社と取り決めておくことが重要です。

派遣の健康診断の流れと注意点

派遣社員の健康診断は、以下の流れで実施されることが一般的です。

- 派遣会社からの案内と予約

- 指定病院での健康診断の実施

- 診断結果の受け取り

派遣社員の健康診断は、法令遵守だけでなく派遣労働者の健康管理と業務効率向上のために重要であり、派遣会社と派遣先企業が適切に連携して進めることが求められます。

ステップ1. 派遣会社からの案内と予約

派遣社員の健康診断実施において、まず派遣会社から健康診断に関する案内が派遣社員へ送付されます。

案内には通常、以下の情報が記載されています。

- 実施期間の明示(いつまでに受診すべきか)

- 受診可能な医療機関のリスト

- 健康診断当日の持ち物一覧

- 受診前の注意事項(食事制限など)

予約方法は派遣会社によって異なりますが、主に派遣会社が予約を代行するケースと、派遣社員自身が予約するケースがあります。

派遣先企業としては、派遣社員が健康診断の案内を確実に受け取り、適切に対応できるよう、必要に応じてフォローアップしましょう。

ステップ2. 指定病院での健康診断の実施

派遣社員が指定医療機関で健康診断を受診する際、派遣先企業も持ち物や適切な身だしなみについて押さえておくと円滑に進みます。

当日は着脱しやすい服装とし、以下の持ち物を忘れないよう伝えましょう。

- 健康診断案内(派遣会社から送付されたもの)

- 健康保険証/マイナンバーカード

- 問診票(事前に記入できる場合は記入しておく)

- 検尿・検便など健康診断の種類に応じた検査容器

- メガネ・コンタクトレンズ(視力検査がある場合)

派遣先企業は、派遣社員が健康診断を受けやすいようシフト調整などの配慮をすると、法令遵守とともに派遣社員の健康管理にも寄与します。

ステップ3. 診断結果の受け取り

健康診断結果の取り扱いは、一般健康診断と特殊健康診断で手続きが異なります。

一般健康診断の場合

一般健康診断の結果は、派遣社員の自宅に送付されるか、派遣会社から派遣社員に渡されます。

派遣先企業には、原則として個人の健康診断結果は共有されません。ただし、業務上必要な配慮事項がある場合は、派遣会社から必要最小限の情報提供を受けることがあります。

特殊健康診断の場合

派遣法第45条第10項により、派遣先企業には以下の義務があります。

- 特殊健康診断を実施した場合、その結果を記載した書面を作成

- 作成した書面を派遣元事業主に送付

- 派遣会社はこの結果に基づき、派遣社員への結果通知と適切な健康管理措置を実施

派遣先企業は特殊健康診断の結果を適切に管理し、法定の保存期間(職種によって5~40年間)保管する必要があります。また、有害業務による健康影響が見られる場合は、作業環境改善や業務調整などの措置を講じる責任があります。

診断結果の取り扱いには、個人情報保護の観点から十分な配慮が必要です。健康情報は機密性の高い個人情報であり、関係者以外に漏れることのないよう、適切な情報管理体制を整えなければなりません。

派遣社員が健康診断の受診を拒否・受診しなかった場合

派遣社員が健康診断の受診を拒否した場合、雇用主である派遣会社に法的リスクが生じます。派遣社員が罰則を受けることは基本的にありませんが、受診を義務としている派遣会社の場合には懲戒処分となる可能性があるでしょう。

派遣先企業は派遣会社に就業規則を確認し、派遣社員に受診を推奨することが求められます。

派遣会社が負う法的リスク(安全配慮義務違反・罰則)

労働安全衛生法上、派遣会社には健康診断を実施する義務があり、これを怠り、受診勧奨の記録なども残していない場合、安全配慮義務違反として法的リスク(罰則や損害賠償)を負う可能性があります。

| 法的リスク | 詳細 |

| 法令違反による罰則 | ・労働安全衛生法第66条違反として50万円以下の罰金 ・労働基準監督署からの是正勧告や指導 |

| 安全配慮義務違反としての民事上の責任 | 派遣社員の健康被害が発生した場合、健康診断未実施と健康悪化の因果関係が認められれば、損害賠償責任を負う可能性がある |

| 社会的信用の低下 | 悪質な場合、企業名が公表される可能性があり、人材確保の面でも不利益を被ることがある |

健康診断の実施は単なる法的義務だけでなく、派遣社員の健康管理を通じて労働災害を未然に防ぐ重要な役割を担っています。

派遣先企業が必ず実行すべき対応(受診勧奨の徹底と記録)

派遣社員が健康診断を受診しない場合、派遣先企業も間接的なリスクを負うことになります。特に特殊健康診断においては、派遣先企業に実施義務があるため、以下の対応を徹底しましょう。

| 対応 | 詳細 |

| 受診勧奨の実施 | ・派遣会社と連携し、対象者への受診案内を確実に行う ・未受診者には個別に声かけを行い、受診の重要性を説明 ・必要に応じて業務調整を行い、受診しやすい環境を整える |

| 記録の徹底 | ・受診勧奨を行った日時や方法 ・未受診者への対応履歴 ・派遣会社との連絡内容 |

これらの対応を行っておくと、万が一トラブルが発生した際に「安全配慮義務を果たすための合理的な努力を行った」という証拠となります。

まとめ

派遣社員の健康診断には2種類あり、一般健康診断は派遣会社、特殊健康診断は派遣先企業の責任で実施します。健診費用についても、それぞれが負担することになるでしょう。

健康診断は単なる法的義務の履行ではなく、派遣社員の健康維持・増進を通じて、生産性向上や働きやすい職場環境の構築にもつながります。

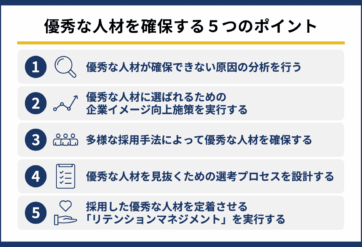

派遣社員と派遣会社、派遣先企業の三者が適切に連携し、健康診断の実施から結果に基づくフォローまで、一貫した健康管理体制を構築することが大切です。

事業フェーズに合った「ハイスキル人材」をご紹介

派遣活用で、こんな悩みを抱えていませんか?

-

☑即戦力を早く、安く見つけたい

☑ハイスキル人材を、必要な稼働量だけ確保したい

☑1日でも早く活用したいが、採用要件は下げたくない

募集要件を決めかねている方や、時短採用を検討している方もお気軽にご相談ください。